Die Salons hallten nicht wider - sie zischten wie der Offbeat zu einem Lied, zu dem man nicht aufhören kann zu tanzen. Parfümierte Schatten, die durch Samtvorhänge schlüpfen, wo die Luft vor Absinth, Aphorismen und heimlichem Hunger zitterte.

Berlin am Wendepunkt des 20. Jahrhunderts war nicht nur dekadent. Es war dialektisch: ein Imperium und sein Untergang, die allnächtlich in Räumen aufgeführt wurden, die mit Gaslicht lackiert waren. Und in ihren Ecken trat der Mythos als Männer getarnt wieder in den Blutkreislauf ein. Keine Statuen, keine Heiligen. Dies waren Sascha Schneiders Visionen: alabaster und unbußfertig, Jungen in bronzener Torsion oder Krieger, die mitten im Clinch festgehalten wurden, ihr Fleisch wie Schrift gestaltet.

Schneider wurde 1870 als Rudolph geboren. Geformt durch das Exil und ausgebildet in Dresdens strengen Akademien... er malte wie jemand, der Spannung schmuggelt. Klassische Allegorie um homoerotisches Feuer wickelnd. Gefahr in Togenfalten und göttlicher Muskulatur tarnend. Sein Pinsel flüsterte eine Sprache, die nur die Geächteten verstanden: jede Leinwand ein Siegel, jeder Körper ein Geheimzeichen.

Unter §175 war Queerness nicht nur ein Geheimnis - es war ein Urteil. So verschlüsselte Schneider Sehnsucht in marmoriertem Glanz und mythischer Syntax. Er verbarg nicht so sehr, wie er kodierte. Sein Symbolismus war nicht ästhetisch - er war Aufstand. Seine Epheben glänzten nicht aus Unschuld, sondern aus Hitze: metaphysisch, historisch, anatomisch.

Was überlebt, ist nicht nur eine Galerie von Göttern. Ein Kodex für diejenigen, die darauf trainiert sind, unterhalb der Sichtlinie des Gesetzes zu lesen. Seine waren keine dekorativen Figuren. Sie waren Liturgien.

Wichtige Erkenntnisse

- Dies ist keine Kunstgeschichte - es ist ein kodiertes Überlebenshandbuch in Öl und Muskel. Sie betreten die private Architektur des queeren Widerstands, getarnt als Mythos. Jedes Kunstwerk ein Manifest, das Zensur, Exil und Schweigen überlebte.

- Der Körper wird zum Archiv. Schneider schreibt ein Jahrhundert voller queerer Sehnsucht, Ritual, Unterdrückung und Transzendenz in Fleisch ein.

- Mythos hier ist keine Fantasie - es ist Tarnung. Klassische Bildsprache fungiert nicht als ästhetische Verzierung, sondern als schützende Verkleidung. Der Rauchvorhang, der es der Wahrheit ermöglichte, unter dem Blick des Imperiums und des Gesetzes aufzutauchen.

- Verlangen ist sowohl Subjekt als auch Methode. Dies ist keine Retrospektive. Es ist eine Offenbarung, dass queere Erotik nicht nur Schneiders Themen prägte, sondern seine gesamte visuelle Logik - Ästhetik in Aufstand verwandelnd.

- Was überlebt, ist nicht nur Schneiders Werk - es ist eine Philosophie des Sehens. Du liest nicht nur über einen vergessenen Künstler, du erbst seinen Blick.

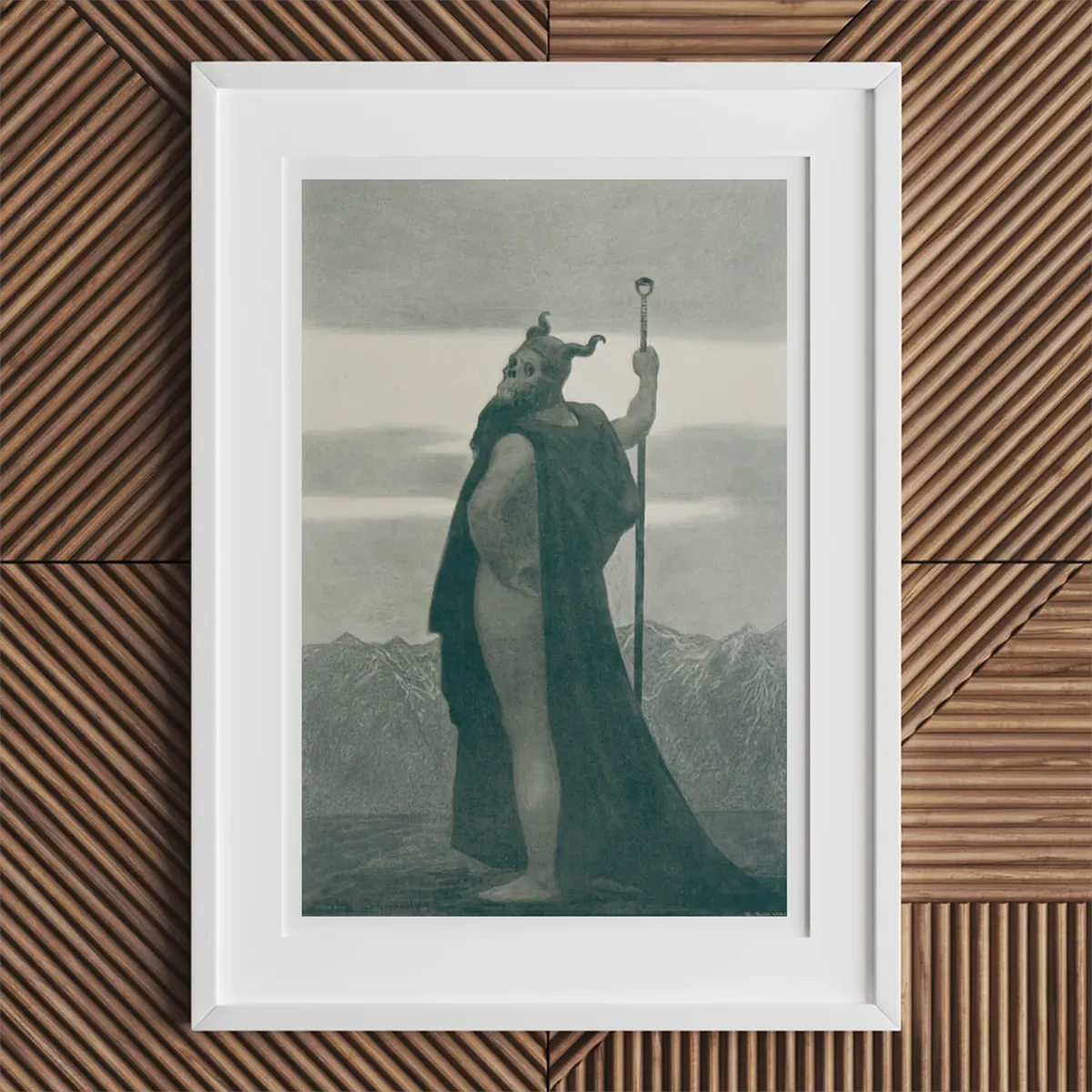

Sascha Schneider, Hypnose (ca. 1904)

Klassische Körper, Queere Psychen

Er wurde 1870 in Rauch und Widerspruch geboren. Ein deutscher Junge dänischen Blutes, dessen früheste Erinnerungen nicht von Wiegenliedern, sondern von alpiner Stille und dem atemlosen Schweigen der Gletscher herrührten. Die Schweizer Alpen gaben ihm Klarheit; Dresden, wo er bis 1884 landete, gab ihm Chaos.

Mythos am Rande

Bereits in der Jugend zeichnete er Körper wie Zaubersprüche - Krieger der Bronzezeit, halbnackte Epheben und Götter mit den Augen von Jungen, deren Namen er nie laut aussprechen konnte.

Als die Dresdner Kunstakademie ihn aufnahm, geschah dies mit Argwohn und Besorgnis. Bis 1893 hatten sie genug - seine „Unbändigkeit“ las sich wie ein Aufstand. Er wurde entlassen. Doch das Exil zerbrach ihn nicht - es krönte ihn.

In den Kern des Symbolismus

Er eröffnete ein Atelier mit einem Freund und nährte sich von Ungehorsam. Max Klinger - Mythenschöpfer, Regelbrecher - nahm Notiz. Er führte Schneider in den fiebrigen Kern des Symbolismus ein: eine Welt der Salons, in der Muskeln und Metaphern im Gaslicht tanzten.

Bis 1900 hatte Schneider seinen eigenen Altar errichtet. Ein Atelier in Weimar, wo er Aktzeichnen wie Theologie und Linienführung wie Liturgie lehrte.

Fleisch als Hingabe

Dies war die Ära, in der Schneider aufhörte, Andeutungen zu machen, und anfing zu heulen - als der männliche Körper aufhörte, ein Studienobjekt zu sein, und zu einer eigenen Religion wurde.

Ein kuratorischer Essay fängt ihn mitten in der Verwandlung ein: „eine prominente Position in der Nacktkultur der Jahrhundertwende… der männliche Körper als Motiv, vielfältig, magnetisch.”

Allegorischer Erotismus

Die Sprache ist keine Metapher. Schneiders Figuren spannen sich mit buchstäblicher Hingabe—Muskeln gewunden wie Obsessionen, Oberkörper glänzend wie vulkanisches Glas, jede Drehung des Fleisches gespannt mit narrativer Spannung. Er überflutete seine Leinwände mit arkadischem Tagtraum und heidnischen Fitnessfanatikern, mit schilfartigen Epheben und donnernden Olympiern, die als gefallene Engel dargestellt wurden. Pandora und Prometheus bekommen Nebenrollen, aber sie werden von den Männern—Männern, die nicht aus Erinnerung, sondern aus seitlich gesehenem Mythos geschaffen wurden—in den Schatten gestellt.

Die klassischen Verzierungen—Togas, Lorbeeren, Narziss in voller Reflexionskrise—sind keine Anspielungen auf die Geschichte; sie sind Masken, die von Sehnsucht getragen werden. Schneider öffnete die Urne der Antike und fand seine eigene Begierde darin gefaltet.

Seine Götter waren nie fern. Sie lagen auf Sofas, die gleichzeitig als Beichtstühle dienten. Sie spannten sich an. Sie hörten zu. Sie liebten.

Kodierte Mythologien

Natürlich tanzte die liberale Hauptstadt Deutschlands auf zerbrochenem Glas, als Schneider seinen Pinsel niederlegte. §175 hing in der Luft wie ein vergiftetes Flüstern, und als Antwort darauf durchzog er Rituale mit Subtext und machte männliche Schönheit zu einem verschlüsselten Archiv.

Seine Mythologie war nicht fern—sie war fleischlich, kodiert und geladen. Intimität hüllte sich in Allegorie, und dennoch, für diejenigen, die Bescheid wussten, leuchtete sie wie Phosphor. Der Kunsthistoriker Ty Vanover nennt seine visuelle Sprache ein „dunkles und jenseitiges Umfeld der homosexuellen Psyche.”

Erwachtes Erkennen

In Erwachtes Erkennen (1904) lehnen sich zwei Jungen unter baumgefiltertem Dämmerlicht aneinander. Für den beiläufigen Betrachter ist es nur eine weitere Pastorale. Für diejenigen, deren Herzen im Schatten gelebt haben, ist es ein zitterndes Evangelium.

Vanover sieht diese Kompositionen als psychische Überlagerungen—die queere Betrachter einladen, ihre eigenen gebrochenen Reflexionen zu sehen: den Erpresserbrief, die unausgesprochene Berührung, die Trauer, nicht vorgestellt zu werden.

Kohle-Kartographien

Dies waren nicht nur Gemälde von Männern; sie waren Karten von Schränken, Tempel der kodierten Sehnsucht. Schneider malte ebenso sehr Gedanken wie Körper. Seine Haine und Säulen waren Architektur für Geheimnisse—die Kohlearchitektur des Überlebens.

Sascha Schneider, Triumph über den Tod (ca. 1897)

Wilde Träume in Pariser Hallen

Schneiders barbrüstige Halbgötter wanderten weit weg von Olympus—direkt in den Staub und das Schießpulver der deutschen Groschenromane des Wilden Westens.

Im Jahr 1903 knüpfte er eine kreative Verbindung mit Karl May, dem Romanautor hinter Winnetou und Old Shatterhand. May wollte Drama. Schneider gab ihm Tempelspäher und Kriegerengel. Seine Buchcover verwandelten Prärien in Paläste, malten Apache-Protagonisten mit einer Zärtlichkeit, die mit Anbetung flirtete.

Ästhetische Dissonanz

Ein Beobachter bemerkte das Missverhältnis: Schneiders Frontispize sahen weniger nach Cowboy-Kitsch und mehr nach Relikten aus einem Pariser Salon um 1899 aus. Ein Gesetzloser wurde zu einem sonnenverklärten Adonis. Ein Schusswechsel pulsierte wie ein choreografiertes Ritual unter Kathedralen-Kiefern. Selbst seine unschuldigsten Bilder—zum Beispiel ein Junge, der auf einem Bären reitet—trugen eine Spur erotischer Gefahr.

May zuckte nicht. Wie ein Magazin erinnerte, hatte der Romanautor „kein Problem“ mit Schneiders Queerness. Ob aus Ehrfurcht oder Kalkulation, May überließ die visuelle Bühne dem Künstler—ließ Schneiders Pinsel ein queeres Arkadien in die unwahrscheinlichste Grenze schmuggeln.

Redaktionelle Zensur

Aber nicht alle Torwächter verneigten sich vor Schneiders erotischer Spannung. Verleger, die immer auf den Verkauf statt auf Erhabenheit bedacht waren, fanden seine symbolistischen Anklänge zu verstörend für den Massenmarkt des Westerns.

Er illustrierte einmal Mays Orientalisches Tagebuch und verlieh ihm eine surreale Üppigkeit und verhüllte Hitze. Die Reaktion? „Ambivalent“, gab er später zu. Traumhafte Kompositionen wurden in Neuauflagen ersetzt—abgeschliffen, entsättigt, sicher gemacht. John Coulthart bemerkt, dass die Bearbeitungen den queeren Puls dimmten, der einst unter den Palmen und Pavillons pochte.

Allgegenwärtig, aber unbenannt

Und doch war Schneiders Einfluss unbestreitbar. Seine Illustrationen waren massenhaft verbreitete Portale zu einem sinnlichen Vokabular, das nur wenige zu benennen wagten. Ein Dresdner Angestellter, eine New Yorker Salon-Gastgeberin, ein Berliner Baron konnten alle eine Seite umblättern und von einer Figur im erotischen Nebel empfangen werden. Schneiders Vision spukte in den Rändern der populären Literatur wie ein geheimes Lied, das zwischen den Zeilen geschmuggelt wurde - gehört, aber selten zugegeben.

Offen schwul im Druck

Schneider gab seine Sexualität offen und frei zu. Er veröffentlichte in Der Eigene, der weltweit ersten schwulen Zeitschrift: etwas Undenkbares in einem Land zu tun, in dem Verlangen einen immer noch vor Gericht bringen konnte.

Adolf Brands Magazin, das 1896 gestartet wurde, war weniger eine Veröffentlichung als ein Passwort - ein Zufluchtsort, wo queere Künstler über Seiten hinweg in Code, Vers und Bild flüsterten. Und Schneiders Name versteckte sich nicht hinter Pseudonymen. Er druckte ihn klar und deutlich, neben Gedichten und gezeichneten Figuren, die mit erotischer Offenheit pulsierten. Es war gefährlich. Es war absichtlich. John Coulthart nennt diese Entscheidung „offen schwul“; das Schwule Museum geht weiter und nennt ihn „einen der ersten offensichtlich und selbstbewusst ‚schwulen‘ Künstler“. Diese Klarheit war wichtig.

Verlangen ohne Entschuldigung

In einer Zeit, in der selbst Jacob Epstein zögerte, seine Akte vollständig nackt zu zeigen, lehnte sich Schneider hinein. Seine Arbeit stellte nicht nur männliche Schönheit dar - sie verweilte. Seine Queerness war kein Subtext. Sie war Oberfläche. Sie war Signatur. Er malte Verlangen ohne Entschuldigung und hängte es in die mythologischen Hallen der schönen Künste.

Sascha Schneider, Der Astralmensch (ca. 1903)

Der Kult des Körpers und der Wille zum Leben

Form war für Schneider nicht nur Fetisch - es war Glaube. Er war nicht zufrieden damit, den Körper zu verehren; er wollte ihn transfigurieren. Auf dem Höhepunkt von Europas Jahrhundertwende-Besessenheit mit Reform - von Diät, Sonne, Schweiß, Geist - stand Schneider neben den Körperkulturisten und proto-faschistischen Körpervisionären, die Nietzsches Ruf nach dem Übermenschen widerhallten, aber mit mehr Fleisch und weniger Predigt.

Gründung von Kraft-Kunst

Im Jahr 1920 gründete er mit anderen das Kraft Art Institute (Kraft-Kunst) in Dresden: zu gleichen Teilen Gymnasium, Studio und okkultes Dojo. Dort machten Kunst und Anatomie gemeinsam Liegestütze. Modelle wurden nicht nur posiert – sie wurden trainiert. Affirmationen, körperliche Übungen, sogar Hypnose: Schneider nannte es „die Kraft der Suggestion nutzen“, nicht nur Körper, sondern auch Glauben formen. „Der Geist, der seinen eigenen Körper baut“, erklärte er.

Von der Leinwand zur Schaltung

Die gemalten Haine und mythischen Kulissen waren verschwunden. Echte Hanteln, echter Schweiß und Echtzeit-Kompositionen kamen herein. Er stellte nicht die Antike nach – er probte sie. In jedem glänzenden Rückenmuskeln sah Schneider sowohl Adonis als auch Aspiration. Er baute Tempel aus Testosteron. Und er nannte es Kunst.

Hypnose als Allegorie

Schneider stellte nicht nur Stärke dar; er mythologisierte sie als Metamorphose. In Hypnose (1904) schließt ein junger Mann, gemeißelt und ruhig, sanft die Augen einer schwanengeflügelten Frau. Die Geste ist sanft, aber die implizierte Übertragung ist monumental – Kraft, die nicht aus Dominanz, sondern aus Überzeugung fließt.

Spätere Handbücher zur Autosuggestion reproduzierten das Bild ohne Ironie.

Der Körper als Glaubenssystem

Schneiders Figuren waren keine Symbole; sie waren Schaltkreise. Jeder angespannten Körper leitete Glauben. Das Gymnasium war für ihn kein Trainingsgelände – es war ein Heiligtum, in dem Wiederholung zum Ritual wurde und Schweiß die Seele neu schrieb.

Er teilte das Terrain mit den Lebensreform-Anhänger – diesen heliotropen, leinsamenkauenden Kreuzrittern, die dachten, Atemübungen könnten die Spezies erlösen. Aber Schneider fügte etwas Seltenes hinzu: erotische Aufrichtigkeit.

Queerer Utopismus

Wie Ty Vanover feststellt, waren seine athletischen Akte nicht nur schön – sie verbanden persönliches Verlangen mit den utopischen Visionen der Gesundheitskultur. In Schneiders Kosmos war Muskulatur nicht für die Leistung. Sie war für die Gemeinschaft. Seine Kunst stellte sich Körper nicht als Ziele vor, sondern als Fahrzeuge – zur Transzendenz, zur unverborgenen Queerness, zu einem helleren und weniger überwachten Morgen.

Gymnasium als Tempel

Rudolf Steiner mag ätherische Ebenen und Astralkörper beschworen haben, aber Schneider verankerte die Transzendenz in Brustmuskeln und Schulterblättern. Seine Arbeit war eine Séance, die in einem Kniebeugenständer abgehalten wurde. Heidnische Riten, tantrisches Gedächtnis, theosophisches Wirbeln – sie durchziehen seine Kompositionen wie Weihrauch durch ein Gymnasium. Der Blick des Bodybuilders rahmt alles ein: nicht der Körper als Maschine, sondern als mythischer Übermittler.

Zwischen Askese und Lust

Was entsteht, ist eine Spannung zwischen Anbetung und Disziplin. Seine Gemälde meditieren und zittern. Sie unterweisen und verführen. Jedes flattert am Rand von Askese und Lust. Es ist nicht nur Muskel – es ist Doktrin.

Die Figuren oszillieren: halb Fuge, halb anatomische Lernkarte. Und unter ihrer wachspolierten Haut gibt es eine Ladung, eine Rebellion, die nicht in Manifesten, sondern in Deltamuskeln inszeniert wird.

Sakramentaler Erotizismus

Schneider malte nicht Sex oder Fitness. Er malte Sakramente—Queerness als Liturgie. Die Revolution hier ist zärtlich und gespannt: eine Welt, in der der Körper vollständig gesehen, vollständig beansprucht wird und nicht bestraft wird für das, was er sagen möchte.

Sascha Schneider, Im Reiche des silbernen Löwen (ca. 1905)

Exil, Rückkehr und Vermächtnis

Schneiders Mythologien wurden aus Muskeln gebaut, aber sein Leben wurde von Bedrohung geformt.

1908 kollidierte Verlangen mit Gefahr. Er hatte Hellmuth Jahn—einen jüngeren Künstler, Liebhaber und späteren Judas—in seine Weimarer Welt aufgenommen. Als Jahn drohte, ihn zu entlarven, wartete Schneider nicht, bis die Maschinerie des §175 in Gang kam. Er verschwand. Verließ Sachsen. Überquerte die Alpen. Ließ sich in Italien nieder, wo die Sonne sanfter zur Haut war und das Gesetz weniger daran interessiert war, wen es berührte. Ausstellungshinweise verzeichnen den Vorfall als „Erpressungsversuch“, aber dieser Ausdruck hält kaum das Gewicht: Das war Exil, keine Flucht.

Das italienische Intermezzo

In Rom und Florenz schuf er sich ein geheimes Atelierleben, zeichnete in Olivenhainen, tauschte arkadische Kulissen gegen gelebte Einsamkeit. Seine Palette verdunkelte sich—Dämmerungsblau, Ruinenstein-Graus. Die Pracht wurde weicher, die Figuren nachdenklicher. Dies waren nicht nur neue Werke. Sie waren Flüstern aus einer anderen Hemisphäre des queeren Überlebens. Eine andere Grammatik der Sichtbarkeit. Weit weg von Weimar lernte Schneider, ohne über die Schulter zu schauen, zu malen—aber er hörte nie auf, auf Schritte zu lauschen.

Rückkehr im Schatten

Bis 1914 zog der Krieg Schneider wie eine Unterströmung über Grenzen zurück. Er kehrte inkognito zurück, schlich sich in ein zerbrochenes Deutschland das sah nichts aus wie das, vor dem er geflohen war. Nach dem Waffenstillstand machte er sich auf den Weg zurück nach Dresden – nicht als der flamboyante Symbolist von einst, sondern als eine Art mythischer Onkel, ein ergrauter Priester eines verschwindenden Kultes.

Ein Tempel Wiedergeboren

1920 gründete er das Kraft Art Institute neu, diesmal nicht als experimentellen Spielplatz, sondern als Zufluchtsort für jüngere Künstler, die begierig darauf waren, unter seinem autosuggestiven Evangelium zu trainieren. Ausstellungen waren selten, und wenn er in Wien oder Berlin auftauchte, dann weniger für Anerkennung als für Provokation. Er wurde sein eigenes Denkmal.

Ein Katalog aus Jahrzehnten später beschreibt ihn schlicht: „ein Dokument eines frühen ‚schwulen‘ Kunstkonzepts“ und „einer der ersten offensichtlich und selbstbewusst ‚schwulen‘ Künstler.“ Diese Formulierung fühlt sich verspätet an, aber verdient.

Kunst und Zuneigung als Verwandte

Mitte der 1920er Jahre begann er, Freunden zu erzählen, was er immer in Pigment gezeigt hatte: dass Kunst und Zuneigung keine getrennten Kräfte waren. Sie reimten sich. Sie verschworen sich. Sie gaben sich heimlich die Hand.

Ein Ruhiges Ende

Schneider starb 1927, verborgen in der Anonymität eines Seebades, von Diabetes mit sechsundfünfzig Jahren dahingerafft. Es gab keine Paraden, keine letzten Ausstellungen, keine Ehrungen an seinem Altar des Fleisches. Sein Nachbild verblasste nicht – es wurde ausgelöscht. Der Aufstieg des Dritten Reiches fegte die Erinnerung mit Asche und Angst hinweg. Kein Nachkriegsmuseum trug seinen Namen in Neon.

Fragmente und Bewahrung

Sein Erbe war verstreut: Skizzen in Schubladen, Gemälde, die in zerbombten Dachböden verschwunden waren, Ideen, die halb in Gerüchten und Fußnoten erinnert wurden. Und doch entkamen einige Fragmente dem Feuer. Einige hundert Werke überlebten in den Händen derer, die wussten, was sie sahen.

Hans-Gerd Röder, ein Sammler mit mönchsgleicher Geduld, bewahrte viele von ihnen. 2013 öffnete das Leslie Lohman Museum die Türen, hinter denen Schneider lange eingesperrt war, und gab ihn der Welt zurück. Jetzt ist Sascha Schneider nicht mehr nur eine marginale Kuriosität oder symbolistische Fußnote.

Queere Rückeroberung

Queere Historiker und Kuratoren beanspruchen ihn offen – als Verwandten, als Propheten, als pinselschwingenden Großvater der Körperbefreiung und schwulen Sichtbarkeit. Seine Vision von männlicher Schönheit war keine Vorahnung – es war Provokation. Er malte Muskulatur, bevor es politisch sicher war. Er gab Körpern Form, die die Kultur zu löschen oder zu beschämen versuchte. Seine sinnliche Algebra – die mythischen Posen, das erotische Spiegeln, die fin-de-siècle Fuge von Pose und Präsenz – wurde zu einer Vor-Sprache für Künstler, die später kamen.

Spiegel Logik

Schneiders Portfolio ist jetzt ein Nährboden für Fußnoten und Fieberträume: Einige sehen Winckelmanns Geist neben ihm stehen; andere platzieren ihn fest in Weimars dekadentem Aufblühen; wieder andere nennen ihn einen Proto-Drag-King, der die Geschichte mit Kostüm, Haltung und Performance verführt.

Aber vielleicht ist Schneiders dauerhafteste Metapher der Spiegel. Oder besser noch, zwei Spiegel—so angewinkelt—die den Mythos in die Erinnerung und wieder zurück reflektieren. Seine Körper waren sowohl Hommage als auch Schrei: keine Götter, keine Monster, sondern Männer, gesehen und begehrt.

Ein Fresko Wiedererwacht

Heute ist sein Werk nicht nur Kunst—es ist Ausgrabung. Jede Ausstellung fühlt sich an wie eine Grabung in vergrabenen Fresken schwuler Sehnsucht. Jeder Pinselstrich, ein überlebtes Geheimnis. Sein Vermächtnis ist kein Sockel oder Podest—es ist eine Zuflucht. Eine Mythoslandschaft, geschnitzt für den Jungen, der sich selbst im Museumsglas suchte und schließlich nicht Gefahr oder Auslöschung sah, sondern einen Körper, den er erkennen konnte.

Leseliste

- “Künstler im Fokus: Sascha Schneider.” Advocate, 14. September 2013.

- “Der Eigene.” Wikipedia.

- “Hypnose von Sascha Schneider.” Obelisk Art History.

- Katz, Jonathan David. “‘Ich gehe meinen eigenen Weg…’: Sascha Schneider – Kunst und Homoerotik um 1900.” Ausstellungstext, Schwules Museum, Berlin, 2014.

- Katz, Jonathan David. “Nackt in der Öffentlichkeit: Sascha Schneider: Homoerotik und die männliche Form um 1900.” Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, 20. September – 8. Dezember 2013.

- “Kraft-Kunst-Institut.” Karl-May-Wiki.

- “Ich gehe meine eigenen Wege… Sascha Schneider – Kunst und Homoerotik um 1900.” Schwules Museum, 28. März – 30. Juni 2014.

- “Modernität und der Körper: Sascha Schneiders Bodybuilder.” Artlark, 21. September 2022.

- “Sascha Schneider.” Deutsche Digitale Bibliothek.

- “Sascha Schneider.” Obelisk Kunstgeschichte.

- “Sascha Schneider.” Twisted Spoon Press.

- “Sascha Schneider.” Wikipedia.

- “Sascha Schneider.” WikiArt.

- “Sascha Schneiders homoerotisch inspirierte Kunst.” Gay News, 2013.

- Starck, Christiane. “Von Marmor zu Muskeln: Sascha Schneider und das Kraft-Kunst-Institut in Dresden.” AugenBlick, Nr. 53 (2012): 6–16.

- Vanover, Ty. “Sex, Zeichen, Subversion: Symbolistische Kunst und männliche Homosexualität im 19. Jahrhundert Europa.” Künste 13, Nr. 3 (2024): 103.