In der goldenen Stunde zwischen Gezeiten und Himmel tritt ein junger Mann ins Licht. Nicht inszeniert. Nicht symbolisch. Beleuchtet wie ein geheimer Moment, der mit Unschuld verwechselt wird. Hier beginnt die Geschichte. Nicht mit Skandal oder Subversion, sondern mit der stillen Präzision eines Blicks, der sieht, was andere nicht zugeben wollen, dass es da ist.

Henry Scott Tuke malte keine Ideologie. Er malte eine Atmosphäre, die von unausgesprochenen Bindungen durchdrungen war. Seine Welt war nicht verborgen – sie wurde einfach übersehen, sonnengebleicht in Akzeptanz, schwebend knapp unter der moralischen Augenlinie des Imperiums. In seine Werke einzutreten bedeutet, die Küstenlinie zwischen Schönheit und Tabu zu betreten, wo der Wind Flüstern von Hingabe trägt und der Körper leuchtet.

Das ist keine Nostalgie. Es ist eine aufgeladene Archäologie. Die Leinwand wird zu einer Öffnung. Und was hindurchschlüpft – salzgestreift, golden, halb still – sind nicht junge Männer, oder Pinselstriche, oder gar die Wahrheit... es ist der Nervenkitzel der Entdeckung, der Möglichkeit und der Verbindung.

Wichtige Erkenntnisse

-

Wo das Imperium Schweigen erzwang, inszenierte Henry Scott Tuke Sonnenlicht – und verwandelte die Körper junger Männer in strahlenden Widerspruch. Er verwandelte Gesetz in Lyrik und machte das Erotische durch Gezeiten, Arbeit und Mythos lesbar.

-

Verlangen erklärt sich nicht – es bricht sich. In Tukes Werk wird nichts ausgesprochen, aber alles leuchtet: Intimität gehalten im Winkel einer Schulter, Spannung aufgehängt in der Neigung eines Bootes, Liebe eingebettet in der Geometrie von Blicken, die nie Namen brauchten.

-

Mythos ist keine Flucht – es ist ein Schlupfloch. Klassische Anspielungen in seinen Gemälden funktionieren wie diplomatische Immunität: Sie erlauben es, Körper nackt, bewundert, verehrt und mythologisiert zu zeigen – während sie die erotische Absicht im Nebel einer respektablen Erzählung verschleiern.

-

Jede Leinwand ist eine Doppelbelichtung. Porträt und Protest. Allegorie und Schmerz. Unter Tukes Pinsel wird Männlichkeit zu ihrem eigenen Widerspruch – entschlossen und doch zurückgelehnt, heroisch und doch verletzlich, immer am Rande, sich in Schönheit aufzulösen.

-

Der queere Blick braucht kein Manifest – er braucht einen Horizont. Tukes Genie liegt in seiner Weigerung zu schreien. Er malt Liebe wie Wetter: barometrisch, variabel, überall. Sein Vermächtnis ist kein Argument. Es ist eine leuchtende Möglichkeit, die sich immer noch über die Brandung entfaltet.

Sonnenbeschienene Küsten und geheime Wünsche

Es gibt Nachmittage, die sich wie Geheimnisse verhalten. Nicht geflüstert—nur ungesagt. Henry Scott Tuke wusste das. Er malte sie. Salzfeuchte Körper entlang der kornischen Küste, junge Männer, die sich in den Schatten und Glanz des anderen schmiegen. Nicht inszeniert. Nicht schüchtern. Einfach... gehalten. Festgehalten in einem Licht, das vergisst zu urteilen.

Seine Leinwände moralisieren nicht. Sie treiben. Sie halten die Maschinerie des britischen Realismus lange genug auf, um Raum für Zärtlichkeit zu schaffen. Nicht Weichheit. Nicht Unschuld. Etwas Schwierigeres—Nähe ohne Strafe. Schauen Sie zu schnell hin und es ist Tradition: Freilichtmalerei, figürliche Studie, nautische Freizeit. Aber wenn Sie Ihren Blick verlangsamen—ihn weiten lassen—werden Sie sehen, was die Royal Academy nicht benennen wollte: die studierte Hingabe einer Schulter eines Jungen zur Wirbelsäule eines anderen. Ein Körper, der nicht gezeichnet wurde, um Muskulatur zu demonstrieren, sondern um Zuneigung zuzugeben. Tukes Linse war nicht neutral. Sie war kodiert, präzise. Er malte nicht die Jugend beim Baden; er malte die erotische Intelligenz des Sonnenlichts.

August Blue und die Verletzlichkeit der Jugend

August Blue schimmert nicht. Es lehnt. Richtung Zusammenbruch. Vier junge Männer treiben in einem Ruderboot in Falmouth, Arme schlaff, Rücken zugewandt, einer fast ins Meer rutschend. Der Horizont verspricht keine Sicherheit. Er verspricht Auflösung.

Tukes Pinsel umrahmt jede Form in Leuchtkraft, aber nicht in Feierlichkeit. Hier gibt es keinen Triumph. Nur der stille Schwindel des jugendlichen Gleichgewichts – emotional, physisch, erotisch. Er sagte einmal, er sei hauptsächlich nach Cornwall gezogen, um „den Akt im Freien zu malen“, und in August Blue tut er das – aber die Luft ist schwer, und die Nacktheit nicht unkompliziert¹.

Das ist kein Romantizismus. Es ist ein Register der Entblößung. Diese jungen Männer sind keine Allegorie, sondern eine Öffnung. Der Betrachter schwebt, einen Atemzug davon entfernt, in der Implikation zu ertrinken. Eine falsche Bewegung, und das gesamte Tableau kippt – Ruder rutscht, Oberschenkel zuckt, Intimität entblößt. Das Boot schwimmt nicht nur; es droht. Und Tuke malt diese Spannung in solch unerschütterlichem Blau, dass man das Gefühl hat, selbst zu oft zu blinzeln.

Mythische Themen und der queere Blick

Tuke brauchte nie den Olymp. Er hatte genug Unfug in Cornwall. Dennoch, als er ein Gemälde Cupid and Sea Nymphs nannte, war es keine Referenz – es war eine Verkleidung. Trauben, Kränze, barfüßige Wanderer – ja, klassisch. Aber durch Nebel gefiltert, nicht durch Marmor. Ein Mythos, nicht entlehnt, sondern verschwommen.

Er verstand, was Mythologie erlaubte: nicht Flucht, sondern Tarnung. Seine jungen Männer waren keine Halbgötter; sie waren Jugendliche, die unter dem Deckmantel der dionysischen Hommage nackt sein durften. In Ruby, Gold and Malachite entspannen und spielen sechs Figuren mit der sorgfältigen Geometrie des Begehrens, das vorgibt, sich nicht zu berühren. Ein roter Pullover wickelt sich wie ein Herzschlag. Keine Aktion, aber viel Andeutung. Und ihr Blick? Nicht auf dich gerichtet. Aufeinander.

Er erotisiert nicht die Mythologie. Er mythologisiert das Erotische. Er lässt die Farbe das tun, was der Kontext nicht konnte. Der Titel benennt das Pigment, aber das Gemälde benennt das Verlangen.

Brüderliche Muskelkraft: Alle Mann an die Pumpen! und Mittagshitze

Hier ist Arbeit Liturgie. In Alle Mann an die Pumpen!, fünf Männer reißen am Bilgen, Salz strömt über das Deck und ihre Rücken. Die britische Flagge hängt verkehrt herum. Das Schiff sinkt nicht, aber etwas anderes tut es—der Anstand vielleicht.

Das sind keine heroischen Körper; sie sind notwendige. Jeder Zug, jeder Seilzug wird zu einer Choreografie von Fleisch, das in Nützlichkeit gepresst wird. Ein Matrose blickt auf—nicht mit Stolz, sondern mit Erschöpfung. Die Wissenschaftlerin Jo Stanley benennt es: Sinnlichkeit in Solidarität². Sie sind keine Liebhaber. Sie sind Glieder, die sichtbar gemacht werden. Erotisch, nicht in der Pose, sondern im Puls.

Dann: Stille. Mittagshitze. Zwei Gestalten am Ufer. Halb angezogen. Nackt. Nichts spielt hier eine Rolle. Das Wasser plätschert in der Nähe ihrer Füße. Und du schaust. Du verweilst. Das Gemälde verbietet das nicht. Es lädt dich ein, am warmen Ufer zu sitzen—und zu bleiben.

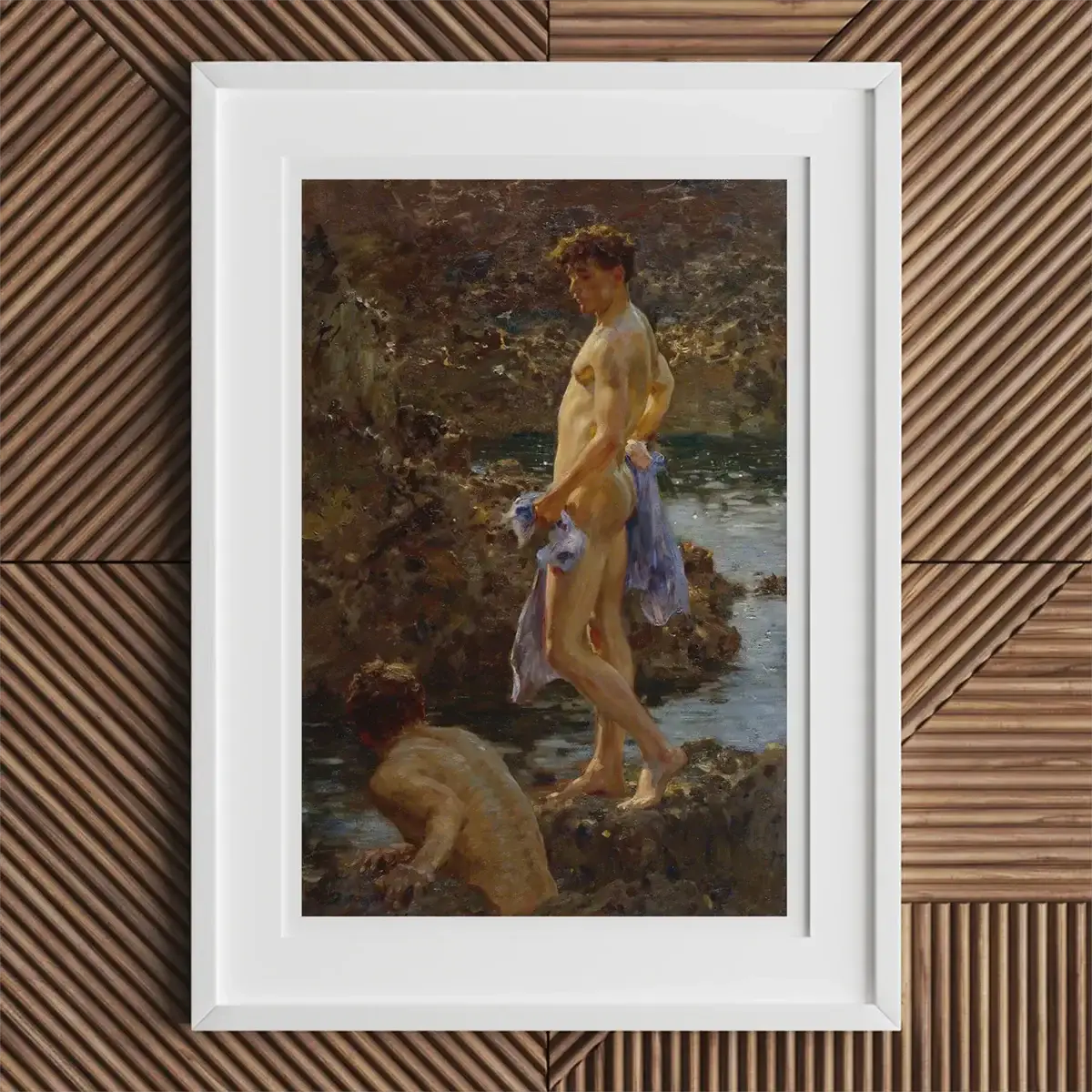

Eine Badegruppe: Modelle und Mythos

Eine Figur steht. Er bewegt sich nicht. Er glänzt. Nicola Lucciani, importiert aus Italien, positioniert wie ein Leuchtturm: vertikal, leuchtend, unübersehbar. Um ihn herum hocken und grinsen lokale Fischer, bekleidet oder fast. Einer schaut auf—nicht im Scherz, sondern mit einem Blick, der die Macht neu ordnet.

Dies ist Eine Badegruppe, und sie weicht nicht zurück. Tuke inszeniert Anbetung ohne Ironie. Apollo ist hier kein Mythos; er ist ein bezahltes Modell, stundenweise engagiert und von der Sonne beleuchtet. Die anderen jungen Männer sind ebenfalls echt—Einheimische aus Falmouth, halb lachend, ganz präsent.

Das Genie der Komposition liegt in ihrer Spannung: Studio und Küstenlinie, Ideal und Gewöhnliches. Aber das Erotische liegt nicht allein bei der stehenden Figur. Es fließt zwischen Knien und Blicken, zwischen dem Heiligen und dem Seetang. Es geht nicht darum, was der Betrachter sieht. Es geht darum, was die jungen Männer in einander sehen. Tukes Erklärung ist nicht von Schönheit—sie ist von Erlaubnis.

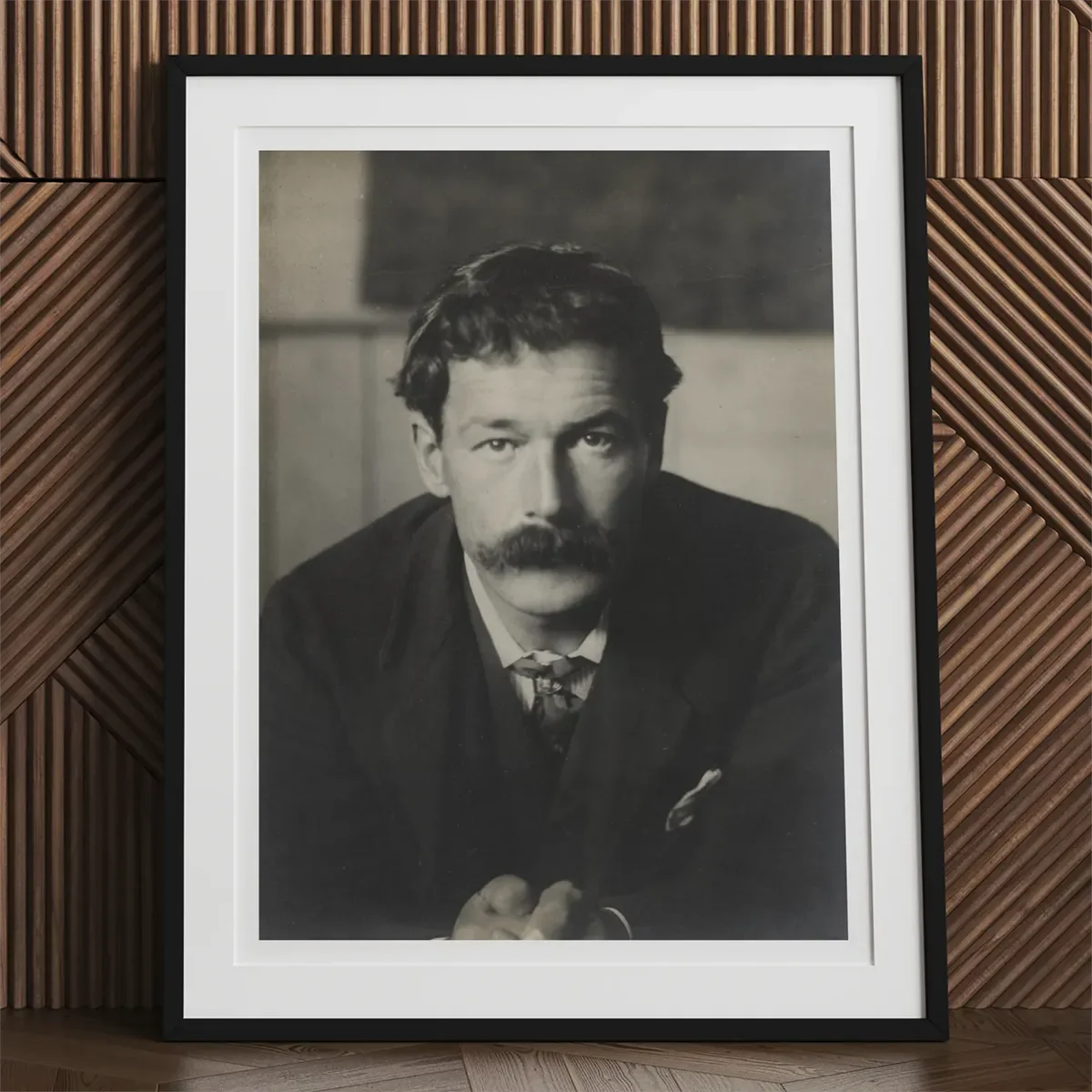

Die Kritiker und der Küstenmann

Es endet sanft. Die Kritiker ist keine Verteidigung. Es ist eine Erinnerung, arrangiert wie ein Stillleben. Fünf Männer—keine Jungen mehr—sitzen in sanfter Zwietracht. Ein Handtuch rutscht, ein Haar kräuselt sich, eine Hand streift Stein. Nichts passiert. Alles atmet.

Der Titel scherzt. Das sind keine Kritiker. Oder vielleicht doch. Des Gezeitenwechsels. Der Zeit. Der Bräunungslinien des anderen. Das Gemälde fordert keine Aufmerksamkeit; es bietet Erholung. Nach Jahrzehnten sonnenbeschienener Spannung ist dies die Dämmerung. Kein Verfall—Leichtigkeit.

Wenn es neben Eine Badegruppe in der Tate’s Queer British Art Ausstellung, die Wirkung war elegisch³. Keine Wiederholung, sondern ein Nachhall. Das Erotische hier ist nicht aufgeladen – es ist beruhigt. Verlangen, das zu Wissen gealtert ist. Die Körper müssen nicht verführen. Sie bleiben, und das ist genug.

Queere Ästhetik und soziale Codes

Tuke lebte in Klammern. 1885 verbot das Parlament „grobe Unanständigkeit“ zwischen Männern. Also malte er junge Männer mit Gliedmaßen wie Einladungen und Gesichtern wie Schwellen – aber überschritt nie die Grenze. Er musste es nicht. Die Uranischen Dichter taten das für ihn.

Sein Kreis umfasste Charles Kains-Jackson und andere, die die griechische Männerliebe verherrlichten. Ihre Bewunderung trug Gewänder der Reinheit, aber die Nähte zeigten sich. Wie die Watts Gallery bestätigt, war Tukes Werk in diesen homoerotischen Kreisen eingebettet⁴.

Höfliche Kritiker nannten seine Motive „gesund“. Das ist die Lüge. Die Wahrheit ist, sie wurden begehrt. Nicht abstrakt. Spezifisch. Sehnsüchtig. Sorgfältig. Sein Pinsel schrie nicht Identität; er schnitzte sie in den negativen Raum um ein Hüftknochen.

Moderne Gelehrte nennen es pederastisch. Der Begriff passt unbehaglich. Aber Unbehagen war der Punkt. Tuke löste moralische Widersprüche nicht auf. Er malte darin. Das ist es, was das Werk zum Zittern bringt.

Technik und Komposition

Zuerst Zeichner, später Kolorist. Tukes Präzision kam von der Bildhauerei—Form war wichtig. Seine jungen Männer waren nicht umrandet; sie waren modelliert. Im Freien gemalt, ja, aber mit der Geometrie klassischer Statuen zusammengesetzt.

Die Farben summen mediterran: Kadmiummeer, Ockersonne, Kobaltschatten. Aber die Struktur ertrinkt nie in Pigment. Seine Gruppierungen triangulieren, nicht für Symmetrie, sondern als Blickfang. Man folgt Armen zu Torso zu Oberschenkeln ins Nichts. Man wandert. Man kehrt zurück.

Er malte in Lebensgröße, sodass man die Nähe nicht vermeiden konnte. Der Betrachter ist immer impliziert—immer schuldig. Jedes Gemälde ist eine Bühne, und man sitzt zu nah, um es zu ignorieren.

Wellen des Einflusses

Jahrelang verschwand er. Nicht gelöscht—nur... unter "Genre" abgelegt. Dann schauten queere Wissenschaftler erneut hin. Und sahen einen Bauplan.

2017 vereinte die Tate The Critics und A Bathing Group³. Keine Nostalgie—Anerkennung. Derek Jarman zitierte Tuke. David Hockney absorbierte ihn. Junge Maler sahen in diesen Körpern nicht die Vergangenheit, sondern die Erlaubnis.

Tuke stürmte keine Barrikaden. Er erleuchtete Fenster. Er ließ Licht auf die männliche Form fallen wie eine Hand. Nicht greifend. Ruhend. Bleibend. Sichtbar machend, was sein Jahrhundert zu verbergen verlangte.

Jede von ihm gemalte, vom Meer durchnässte Schulter war ein Argument. Nicht laut. Nicht direkt. Aber dennoch politisch: Auch das ist Schönheit. Auch das verdient Rahmen und Wand und Blick.

Leseliste

- Art UK. “Henry Scott Tuke: Licht und den homoerotischen Blick einfangen.” Art UK, 22. Juni 2020.

- Banerjee, Jacqueline. “August Blue von Henry Scott Tuke.” Victorian Web, 21. Februar 2021.

- Manchester University Press. Naturalismus, Arbeit und homoerotisches Verlangen: Henry Scott Tuke und die Darstellung des arbeitenden männlichen Körpers. Zugriff am 15. Mai 2025.

- Poblete, Nicolás. “Henry Scott Tukes Akte und die Politik der Männlichkeit.” Canvas: Journal of Art & Culture, 15. September 2016.

- Stanley, Jo. “Alle Hände kräftig an die sprudelnden Pumpen des Schiffes: Henry Tuke und Mrs Peggy.” Gender & the Sea (Blog), 20. September 2017.

- Tate Britain. Queere britische Kunst 1861–1967. Ausstellung, 5. April – 1. Oktober 2017.

- Watts Gallery – Artists’ Village. Henry Scott Tuke. Pressemitteilung, 1. Mai 2021.