Esta identidad proteica plantea un laberinto para los historiadores del arte que buscan mapear su obra, pero también revela la adaptabilidad de Koson: estaba menos preocupado por una firma estática que por mantener un diálogo vivo entre pincel, bloque y audiencia.

Inicialmente dedicado a la pintura en el estilo Nihonga—una revitalización de las tradiciones clásicas de la pintura japonesa—Koson eventualmente regresó al medio más antiguo de la impresión en madera, un cambio que reflejó oscilaciones culturales más amplias entre la preservación y la innovación. Su cambio de la pintura a las impresiones no fue ideológico. Fue táctico.

Las impresiones, especialmente aquellas calibradas al anhelo de los coleccionistas occidentales por el Japón “authentic”, ofrecieron un mercado más amplio y hambriento. Y Koson, siempre atento a los ritmos bajo la superficie, ajustó sus velas en consecuencia.

Su asociación con Watanabe Shōzaburō—pronto a ser la figura más influyente en el naciente movimiento Shin-hanga—no solo redirigiría su carrera. Grabaría los pájaros y flores de Koson en la memoria transpacífica del arte japonés.

Este giro del pincel al bloque, de escenas de guerra a plumaje y ondulación, no fue un abandono de la profundidad. Fue un redireccionamiento: un retorno estratégico a la naturaleza como una constante inquebrantable, incluso mientras los imperios se levantaban y caían a su alrededor.

Emergencia del Movimiento Shin-hanga

A principios del siglo XX, el alma del ukiyo-e—esos mundos flotantes de cortesanas, actores de kabuki y callejones susurrantes—se había adelgazado casi hasta la quietud. Las tintas industriales, las impresiones fotográficas y la litografía occidental roían el dominio del grabado en madera. Lo que una vez coronó el horizonte cultural ahora se hundía detrás del vidrio en las salas de libros raros de los coleccionistas parisinos.

Japón, ardiendo con la fiebre de la modernización, parecía preparado para dejar que su propia herencia estética se extinguiera.

En este crepúsculo frágil entró un pragmático disfrazado de soñador: Watanabe Shōzaburō (渡辺 庄三郎).

Donde otros veían declive, Watanabe veía ignición.

Alrededor de 1915, comenzó a orquestar lo que pronto brillaría como el movimiento Shin-hanga ("nuevas impresiones")—un esfuerzo de resucitación que sostenía la tradición en una mano y daba la bienvenida a la técnica occidental selectiva en la otra.

Shin-hanga no proponía ruptura. Proponía seducción.

A diferencia del movimiento más anárquico sōsaku-hanga ("impresiones creativas")—donde los artistas tallaban, imprimían y publicaban sus propias visiones—Shin-hanga retenía el antiguo modelo ukiyo-e: una colaboración cuadripartita entre artista, tallador de bloques, impresor y editor. Cada rol permanecía distinto, cada artesano crucial.

Era un modelo arraigado no en la bravura individualista sino en una confluencia orquestada de maestría.

Y sin embargo, en este entramado feudal, Watanabe introdujo la modernidad:

— Perspectiva tomada de los puntos de fuga del Renacimiento.

— Sombreado que envolvía cuerpos en la atmósfera en lugar de aplanarlos en siluetas.

— Estado de ánimo que perduraba como la imagen borrosa de jardines impresionistas.

Impresiones que una vez flotaron sobre la realidad como sueños de tinta ahora se anclaban en un mundo tangible de calles crepusculares, campos de arroz húmedos por la niebla y rostros vistos a través de ventanas empapadas por la lluvia.

Temáticamente, Shin-hanga permaneció leal a los temas japoneses—sus cuadrantes reverenciados:

-

Paisajes (fukeiga)

-

Bellezas (bijinga)

-

Actores (yakusha-e)

-

Aves y flores (kachō-e)

Sin embargo, estos no eran ecos congelados. Respiraban de manera diferente ahora. La luz no solo doraba la escena; la infiltraba, la pesaba.

Audiencias occidentales, hambrientas de visiones románticas de un Japón "inmutable" mientras sus propios imperios se expandían, se convirtieron en los más ávidos patrocinadores de Shin-hanga.

La ironía ondulaba como el agua de un estanque: impresiones enraizadas en la nostalgia cultural, reformuladas utilizando técnicas extranjeras, exportadas a costas extranjeras desesperadas por admirar la "autenticidad" que ellas mismas habían ayudado a desestabilizar.

Así, el éxito de Shin-hanga nunca fue puramente estético. Fue geopolítico: una transacción suave de memoria, mitología y técnica moderna.

En este baile colaborativo de visión y traducción, Ohara Koson encontró un ecosistema exquisitamente adecuado a sus habilidades. Sus aves, sus flores, sus estaciones entrelazadas en la niebla—todas podían deslizarse entre mundos sin fractura.

Koson, al unirse a Shin-hanga, no estaba abandonando la tradición. Era la prueba de que la tradición, si se habla en el dialecto correcto de luz y tinta, podría sobrevivir a la larga violencia de la marcha de la historia—e incluso encantar a sus invasores.

En un Japón donde los trenes superaban a los monjes y las ciudades devoraban sus propios ríos, el movimiento Shin-hanga se convirtió en una paradoja necesaria: Innovación disfrazada de memoria, globalización disfrazada de preservación.

Y en su delicada carpintería de lo viejo y lo nuevo, el arte de Koson encontró no solo supervivencia—sino amplificación.

Ohara Koson y la Tradición Kachō-e

Antes de que las cámaras atraparan las estaciones en nitrato de plata, antes de que los dibujos científicos categorizaran alas y pétalos en una nomenclatura estéril, existía kachō-e: el arte de dar vida a las aves y flores a través del pincel y el bloque, el antiguo lenguaje japonés para honrar los pequeños ceremoniales de la naturaleza.

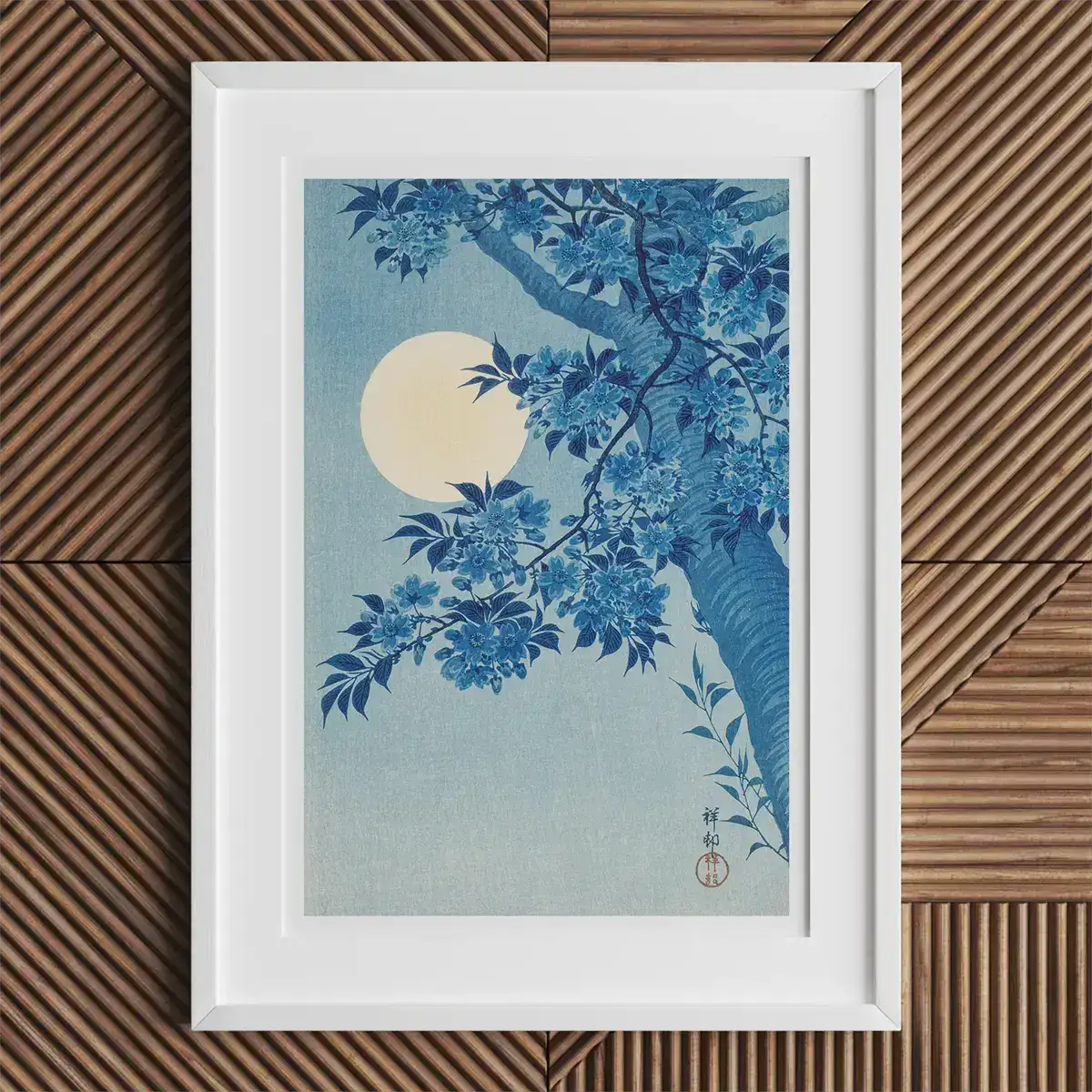

Arraigado en las tradiciones artísticas chinas pero afilado a una particularidad feroz en suelo japonés, el kachō-e no se preocupaba por la precisión botánica por sí misma. Hablaba en cambio al espíritu que habitaba en la flor del ciruelo y el ala de la garza, a la efímera afinidad entre la silueta de un cuervo y la lenta, hundida luna.

Cuando Ohara Koson imprimió su devoción en este género, no estaba reviviendo una reliquia.

Estaba escuchando una frecuencia antigua que aún resuena bajo la piel de concreto del Japón moderno.

Kachō-e siempre había sido un modo de ver: una forma de articular la interconexión de todas las cosas, los arreglos fugaces de la estación, el viento, el agua y la vida. A diferencia de la historia natural occidental, que a menudo fijaba especímenes en terciopelo bajo vidrio, el kachō-e japonés trazaba el impulso viviente entre las criaturas y sus mundos, donde el movimiento del ala de un gorrión podía ondular invisiblemente a través de bosques enteros de metáfora.

La fidelidad de Koson a esta tradición era absoluta, pero nunca rígida.

Adornó sus impresiones con un profundo vocabulario simbólico, familiar para cualquiera que hubiera crecido trazando estaciones por las migraciones de grullas o la caída de los caquis:

-

Grullas, arqueando a través de cielos helados, llevaban la gravedad de la longevidad y la bendición imperial.

-

Búhos, sus plumas respirando contra ramas invernales, murmuraban de la sabiduría plegada en la oscuridad.

-

Peonías, tan pesadas con su floración que parecían inclinarse bajo su propia belleza, evocaban la prosperidad y la fortuna decadente.

En las manos de Koson, un cuervo solitario en una rama estéril se convirtió en más que un estudio ornitológico: se convirtió en una meditación sobre la soledad, sobre la supervivencia cosida en silueta.

Sus líneas, a la vez escasas y saturadas, transmitían no solo la forma exterior sino el temblor interior de la vida—frágil, obstinada, milagrosa.

No solo pintaba pájaros y flores. Capturaba el mundo a medio aliento, antes de que supiera que estaba siendo observado.

La lealtad de Koson al kachō-e dentro del movimiento Shin-hanga fue un acto deliberado de diplomacia estética: Llevó la intimidad de la naturaleza a un contexto moderno sin traicionar su gramática atemporal.

Los coleccionistas occidentales, acostumbrados a pinturas de la naturaleza como un escenario pasivo, quedaron fascinados por la densidad de significado empaquetada en estas composiciones aparentemente simples. Cada hoja un cifrado. Cada pluma una parábola.

La obra de Koson ofrecía un punto de entrada accesible a la filosofía japonesa para audiencias extranjeras: un vistazo a una cosmovisión donde la vida humana y los ciclos de la naturaleza no son rivales sino reflejos.

Al crear estas imágenes tiernas y afiladas, Koson no solo preservó el kachō-e.

Lo recalibró—sutilmente, casi invisiblemente—para que incluso en un mundo de humo de barcos de vapor y luz eléctrica, una grulla pudiera aún llevar la eternidad a través de una página en blanco.

A través del ojo de Koson, la delicada armadura de la tradición permaneció intacta, pero se flexionó para acomodar la luz de un nuevo siglo. Sus impresiones de pájaros y flores se convirtieron en bisagras vivientes entre épocas: inquebrantables en espíritu, pero elásticas en forma.

La naturaleza, una vez más, sobrevivió a la innovación al deslizar sus raíces más profundamente bajo tierra—y en las impresiones de Koson, floreció en silencio y color.

Estilo Técnico e Innovación de Koson

En una era en la que la velocidad se convirtió en la medida del progreso, Ohara Koson apostó por la lentitud—la paciencia cultivada de los pigmentos que se desangran en el papel, la negociación entre la hoja y la veta de la madera, el acuerdo susurrado entre el cuchillo del tallador y el aliento del ala de una grulla.

El arsenal artístico de Koson se forjó no solo a partir de la visión sino de una artesanía tan exigente que rozaba la magia.

Sus diseños comenzaban con un borrador: el pincel moviéndose como un junco en el ritmo de la corriente del río, encontrando forma no dictándola, sino persuadiéndola desde la quietud. Sin embargo, el genio de Koson no se limitaba solo al diseño. Poseía una rara y detallada comprensión de cada etapa que seguía: el tallado, la entintado, la impresión, todo coreografiado para traducir la visión en permanencia sin fractura.

El proceso de impresión en sí mismo seguía siendo un intrincado ballet de colaboración, un sello distintivo de Shin-hanga.

Koson concebía el plano; maestros talladores lo convertían en matrices de madera con bisturíes de destreza quirúrgica; impresores experimentados entintaban y presionaban cada hoja de papel washi hecho a mano, atentos a la temperatura, la humedad y la actitud de cada fibra.

Solo a través de este relevo disciplinado las composiciones ligeras como el aliento de Koson podían lograr su fidelidad asombrosa.

Entre las técnicas distintivas de Koson estaba un exquisito dominio del bokashi, el arte de la gradación de color que permitía que las impresiones pasaran de la niebla a la luz de la luna en el ancho de una pluma.

A través del bokashi, los atardeceres se desangraban en los lagos sin costura; las grullas emergían de la niebla como recuerdos; los campos de nieve se difuminaban contra cielos vacíos con una lógica sin aliento que solo la naturaleza, o Koson, podía autorizar.

Las elecciones de materiales profundizaban aún más la resonancia de sus impresiones.

Koson a menudo prefería pigmentos naturales, extraídos de las antiguas boticas de Japón: minerales molidos hasta convertirlos en polvo, plantas hervidas para teñir. Su paleta no era una afectación, era un acto de fidelidad a la tierra y la historia, incluso cuando la producción en masa en otros lugares avanzaba con atajos químicos.

Su uso de washi, a menudo extraído de las fibras resistentes del árbol de morera, aseguraba que cada impresión llevara una textura viva, una sutil flexión de memoria orgánica que el papel sintético nunca podría falsificar.

El compromiso de Koson con la estética occidental no se manifestaba como una capitulación. Surgía sutilmente: una tensión de perspectiva aquí, un realismo de anatomía allá, un rayo de luz comportándose con la insistencia difusa de una tarde impresionista.

Sin embargo, incluso al tomar prestadas técnicas occidentales, Koson las canalizaba a través de una sensibilidad oriental: no representando la naturaleza como algo observado desde la distancia, sino como algo respirado, vivido desde dentro.

Esta síntesis—de la rigurosa artesanía japonesa y el tranquilo realismo occidental—permitió que las obras de Koson vibraran a través de continentes sin ruptura. Hablaban fluidamente en dos dialectos artísticos sin perder su acento nativo.

La estructura colaborativa de Shin-hanga, que algunos críticos consideraban retrógrada en una era que ensalzaba el genio individual, fue para Koson un armazón perfecto: un sistema donde la maestría podía acumularse, concentrarse e incendiarse.

Sus artesanos no eran trabajadores anónimos—eran conspiradores esenciales en la alquimia.

Cada línea de pluma cortada con precisión, cada lavado de color tan fino como un suspiro, cada silueta nítida contra un fondo brumoso era el resultado de muchas manos hilando una visión.

La fluidez técnica de Koson—su obsesión por el detalle, su sensibilidad hacia los materiales, sus estándares exigentes en la colaboración—le permitió crear impresiones que se sienten tanto antiguas como urgentes, táctiles y efímeras.

Cada xilografía de Koson es una huella de excelencia colectiva, una negociación entre maestría y humildad.

La grulla levanta sus alas; la carpa agita el agua; la hoja de arce se desliza.

Sin embargo, detrás de estos momentos quietos yace una arquitectura de habilidad tan intrincada que desaparece en su propia perfección.

La innovación de Koson no era ruidosa. No se anunciaba a sí misma. Se deslizaba en el torrente sanguíneo de la impresión silenciosamente, como la primera helada que atraviesa una rama de otoño—transformando todo, sin dejar rastro visible de esfuerzo, solo asombro.

Simbolismo y Resonancia Cultural

Bajo el delicado cartílago de las alas de pájaro y las flores de peonía de Ohara Koson corre una arquitectura de significado, invisible al ojo no entrenado pero lo suficientemente densa como para doblar historias enteras.

Koson no pintaba la naturaleza con fines decorativos. La codificaba.

Cada elemento en sus impresiones—pluma, rama, ondulación, escarcha—es un cifrado cosido en siglos de memoria cultural japonesa.

El cuervo que se posa en una rama estéril bajo una luna engordada no solo transmite la soledad invernal; gesticula hacia la ineludible melancolía que gotea a través de las nociones budistas de impermanencia.

Una peonía, pesada con exuberantes pétalos desplegándose, no es meramente opulenta—significa un reino donde la abundancia se tambalea peligrosamente cerca de la podredumbre.

Su uso de marcadores estacionales—el choque azafrán de las hojas de otoño, el alcance esquelético de las ramas de invierno, la pálida urgencia de las flores de cerezo—mapea no solo meses, sino estados de ánimo.

La estacionalidad, para el Japón de Koson, era menos calendario que filosofía: un tierno fatalismo que enmarcaba cada flor y cada caída como parte de una coreografía exquisita e ineludible.

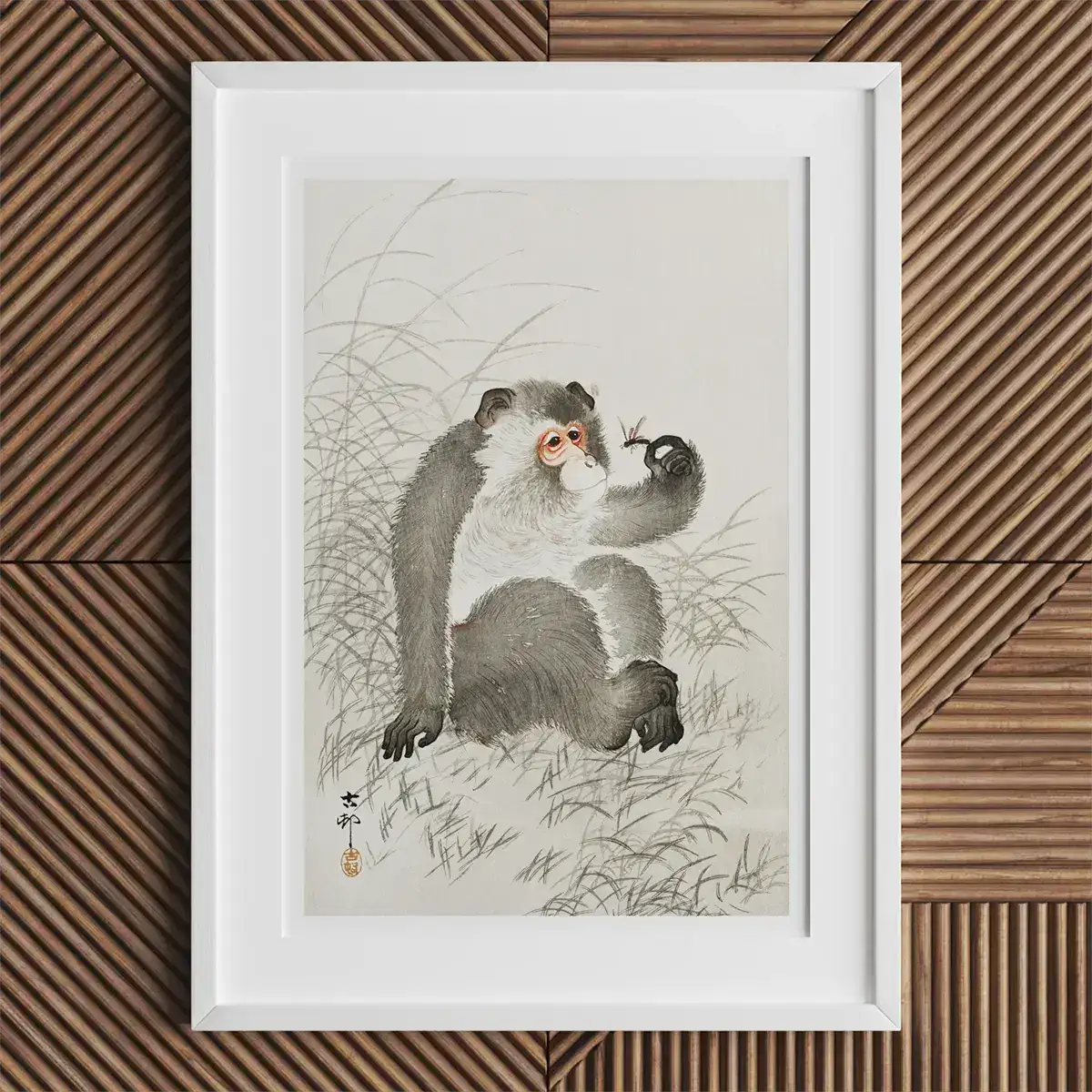

Los animales que eligió tampoco eran nunca neutrales.

-

Grullas, con sus alas blancas como glaciares, llevaban la carga de longevidad, sacralidad y gracia imperial.

-

Búhos, posados como monjes contemplativos, soportaban el peso silencioso de la sagacidad y la vigilancia nocturna.

-

Monos, a veces trepando por las riberas o aferrándose a ramas resbaladizas por la lluvia, encarnaban tanto la astucia como los ecos conmovedores del propio corazón inquieto de la humanidad.

Interactuar con la obra de Koson es moverse a través de un glosario invisible: cada detalle botánico, cada mirada animal, cada disposición de rama y niebla cargada de referencias más profundas que el placer visual.

Sin embargo, sus impresiones nunca colapsan bajo el peso del simbolismo. Flotan—engañosa y sencillamente a primera vista, pero expandiéndose hacia adentro con la gravedad paciente de las mareas.

Esta riqueza en capas encontró una tracción particular entre los coleccionistas occidentales, cuyo hambre por lo “exótico” a menudo enmascaraba un anhelo por arte que operaba bajo reglas diferentes a las suyas.

La obra de Koson les ofrecía un portal a una cultura donde la naturaleza no era telón de fondo sino protagonista, donde cada estación era una filosofía, cada pétalo una lección de mortalidad.

Para los espectadores occidentales, acostumbrados a paisajes como mero escenario o flora como adorno estético, las impresiones de Koson entregaban algo desorientador: un mundo donde la naturaleza no solo se observaba—se conocía, se reflejaba, se lamentaba y se celebraba todo a la vez.

Los motivos recurrentes en su obra—grullas gráciles contra cielos ardientes, cuervos solitarios encorvados bajo lunas menguantes, arces sangrando rojo contra el desvanecimiento de la estación—actuaban casi como ideogramas: narrativas comprimidas que eludían las barreras lingüísticas para tocar una cuerda más profunda de comprensión.

Al incrustar estos símbolos tan hábilmente en sus composiciones, Koson permitió que su arte vibrara a través de umbrales culturales sin perder su cadencia nativa.

No era una traducción; era una invitación—a sentir, si no a descifrar completamente.

El genio de Koson reside en ese umbral resplandeciente: sus imágenes se sienten íntimas pero inescrutables, accesibles pero cargadas de una profundidad no vista.

El mundo natural, bajo su pincel, se convierte en un sitio de memoria, profecía y meditación—no congelado en el tiempo, sino temblando ligeramente al toque del viento de la historia.

Mapeó no solo el mundo fuera de la ventana, sino las estaciones internas del corazón humano.

Cada susurro emplumado de movimiento, cada pétalo reluciente, cada suave presión de tinta sobre papel susurra lo mismo: el mundo cambia, el corazón se rompe, las estaciones giran—y aún, en algún lugar en los márgenes, la belleza persiste.

Colaboraciones con Editores

Ningún artista se mueve solo a través de la arquitectura de la historia. Cada pincelada que perdura lo hace porque en algún lugar—silenciosamente, industriosamente—otra mano estabilizó el papel, talló el bloque, financió el sueño.

Para Ohara Koson, los corredores de la inmortalidad artística estaban revestidos no solo con pigmento y madera, sino con editores cuyas ambiciones se entrelazaron con las suyas.

En los años nacientes de su carrera, Koson se ató a Kokkeidō y Daikokuya, casas establecidas que traficaban con la potente imaginería del imperio y la expansión. Sus trípticos de guerra—vívidas evocaciones de la Guerra Ruso-Japonesa—encontraron sus vidas posteriores impresas a través de sus prensas, alimentando tanto el sentimiento nacionalista como una creciente curiosidad global sobre el creciente poder militar y cultural de Japón.

Sin embargo, fue su colaboración posterior con Watanabe Shōzaburō la que cristalizaría la verdadera importancia épica de Koson.

Alrededor de 1926, mientras Tokio aún escupía cenizas y madera astillada del catastrófico Gran Terremoto de Kantō de 1923, Watanabe no solo estaba reconstruyendo su imperio editorial, sino que estaba redibujando la cartografía del arte japonés en sí.

Watanabe necesitaba artistas que pudieran canalizar la tradición sin embalsamarla, que pudieran seducir a los mercados occidentales sin complacerlos.

Koson, con su dedicación inquebrantable al kachō-e y su elasticidad para adaptarse a las sutiles técnicas visuales occidentales, se volvió indispensable.

Es a través de la astuta maquinaria de Watanabe—sus redes de distribución, sus implacables exposiciones en el extranjero, su aguda calibración de la nostalgia japonesa para el apetito occidental—que las aves de Koson desplegaron por primera vez sus alas a través de Europa y América.

Bajo esta asociación, Koson firmó sus impresiones como Shōson, un renombramiento silencioso que cosió su nueva identidad en el tejido del comercio global sin separarla de sus raíces.

La relación entre artista y editor no fue sin fricciones, pero fue ferozmente productiva: Koson proporcionó imágenes de plumas y flores que se aferraron obstinadamente a la memoria, y Watanabe manejó la infraestructura para moverlas a través de los océanos.

Por una breve ventana entre 1930 y 1931, Koson también colaboró con Kawaguchi, firmando obras como Hōson—un destello de divergencia, un pequeño remolino en el río de su carrera.

Estas impresiones, aunque menos numerosas, testifican la conciencia táctica de Koson: la disposición a diversificar sin diluir su compromiso estético.

Cada una de estas relaciones editoriales dejó huellas distintas en la obra de Koson:

-

Las primeras impresiones bajo Kokkeidō y Daikokuya apuntaban al espectáculo marcial.

-

La mayor parte de sus obras maestras maduras de kachō-e florecieron bajo el paraguas estratégico de Watanabe.

-

Un breve e intrigante interludio con Kawaguchi, cuyo alcance, aunque menos amplio, aún expandió las ramas genealógicas de la producción de Koson.

Sin embargo, fue la visión de Watanabe—su agudo sentido de que el hambre occidental por Japón no se saciaba con espadas y samuráis, sino con delicadas y dolorosas representaciones del mundo natural—lo que convirtió a Koson de un practicante talentoso en un emisario cultural.

Las secuelas del Gran Terremoto de Kantō habían arrasado gran parte de la clase artesana de Tokio, sus frágiles infraestructuras de producción artística.

Al reconstruir, Watanabe reconoció que el legado visual de Japón podría fosilizarse o florecer nuevamente a través de una cuidadosa hibridación.

Koson, como una grulla levantándose de un pantano congelado, se elevó en este nuevo aire.

Sus editores no solo reproducían su obra. La magnificaban, la estratificaban, le daban velocidad a través de zonas horarias y hemisferios culturales.

Sin Kokkeidō y Daikokuya, Koson podría haber permanecido como una figura regional. Sin Watanabe, podría haber sido una nota al pie.

Gracias a ellos, se convirtió en un puente: un artista cuyas composiciones de flor de ciruelo, martín pescador y junco cubierto de nieve ahora cuelgan en colecciones donde el aire aún tiembla levemente con la memoria de viejas estaciones, viejos nombres, viejos acuerdos hechos entre artista y comerciante, visión y libro de cuentas.

La colaboración de Koson con estos editores no fue un compromiso. Fue el aparato que permitió que su arte sobreviviera tanto a las guerras que representaba como a los terremotos que destrozaron las calles bajo sus pies.

Fue negocio, sí. Pero también fue supervivencia. Y a través de él, la grulla aún vuela.

Reconocimiento Global e Influencia Continua

A través de los océanos, las aves de Ohara Koson tomaron vuelo mucho antes de que su nombre estuviera firmemente cosido en el canon japonés.

En Europa y Estados Unidos, tierras más familiarizadas con los cuervos como presagios y las grullas como mitos, sus grabados llegaron no como reliquias sino como despachos de una cultura aún imaginada como delicada, intacta y onírica.

Fue a través del hambre occidental por el arte japonés "auténtico"—enmarcado, irónicamente, por las mismas distorsiones de la fascinación colonial—que la obra de Koson encontró reconocimiento temprano.

Sus grabados brillaron detrás del vidrio en las exposiciones del Museo de Arte de Toledo en 1930 y 1936, marcando momentos críticos cuando American coleccionistas, curadores y estetas comenzaron a ensamblar un vocabulario de Japón que debía más al Shin-hanga que al Tokio contemporáneo real.

En estos salones sagrados, los pájaros de Koson cantaban a través de los idiomas sin necesidad de traducción.

Las colecciones privadas también se llenaron con sus obras: John D. Rockefeller Jr., heredero de fortunas industriales y mecenas del arte internacional, contaba a Koson entre sus adquisiciones, un reconocimiento silencioso de que la belleza, meticulosamente representada, podía atravesar incluso las paredes más gruesas de petróleo y imperio.

El abrazo global de Koson era innegable. Sin embargo, dentro de Japón, su fama permanecía espectral, un eco escuchado principalmente entre editores, artesanos y un puñado de coleccionistas sintonizados con las cambiantes tectónicas de la identidad nacional.

En casa, el movimiento Shin-hanga en sí mismo era visto con una mezcla de admiración, sospecha e indiferencia.

Los críticos que valoraban la pintura Nihonga pura o la experimentación vanguardista a menudo consideraban al Shin-hanga como un compromiso educado, un movimiento demasiado dispuesto a adaptar su belleza a los paladares extranjeros.

Así, las grullas luminosas y los cerezos en flor de Koson a menudo volaban por debajo del radar del establecimiento doméstico, incluso mientras anidaban en salones, bibliotecas y museos de Europa y América.

Sin embargo, la influencia no requiere permiso.

Las impresiones de Koson se incrustaron en el ADN visual de la estética japonesa global, estableciendo estándares sobre cómo se podía representar la fugacidad de la naturaleza, cómo la tradición podía murmurar a través de la modernidad sin disolverse.

Artistas tanto en Japón como en el extranjero, conscientes o no, se inspiraron en la maestría de Koson:

-

Sus técnicas de bokashi, gradientes suaves de luz y niebla, reaparecieron en el diseño moderno y la ilustración contemporánea.

-

Su precisión de línea, su edición implacable de detalles innecesarios, informaron a generaciones posteriores de grabadores que buscaban equilibrar la abstracción con la intimidad.

Hoy, los ecos de las composiciones de Koson resuenan a través de múltiples medios:

- En el minimalismo austero del diseño gráfico.

- En el silencio calibrado de la fotografía contemporánea de la naturaleza.

- En la re-naturalización de la animación digital donde un solo pétalo que cae lleva el peso narrativo de toda una temporada.

La influencia de Koson, como una bandada migratoria apenas vislumbrada contra un cielo gris, sigue siendo omnipresente pero esquiva, presente en los gestos de otros, refractada a través de nuevas sensibilidades, renacida a través de disciplinas.

Que su tierra natal inicialmente lo pasara por alto solo magnifica la paradoja en el corazón del Shin-hanga en sí mismo: el arte de la preservación hecho legible solo a través de la mirada del forastero.

Koson entendió esta tensión instintivamente. No la combatió. Pintó a través de ella, cada impresión un acto silencioso de supervivencia, de transmutación, de lealtad a la belleza en un siglo que se inclinaba peligrosamente hacia el olvido.

Legado

Cuando Ohara Koson se desvaneció del mundo en 1945, la guerra ya había comenzado a remodelar los huesos de las naciones, y el fino hilo de su arte parecía, por un tiempo, demasiado delicado para sobrevivir al estruendo.

Su nombre, como el de tantos que trabajaron no bajo manifiestos sino bajo la disciplina privada de la belleza, se desvaneció en el ruido de fondo de la recuperación y la redefinición.

Sin embargo, los hilos, incluso cuando están enterrados, recuerdan cómo unir.

En las décadas lentas y deliberadas que siguieron, la obra de Koson resurgió, no como nostalgia, sino como necesidad.

Las mismas grullas, los mismos martines pescadores, la misma caída de hojas de arce que una vez se vendieron rápidamente a extranjeros ahora exigían una reevaluación por parte de un Japón ansioso por reanudar su propia línea artística sin disculpas ni distorsiones.

Grandes exposiciones en instituciones como el Museo Británico, el Museo Metropolitano de Arte y el Instituto de Arte de Minneapolis reintrodujeron la obra de Koson no como un capricho decorativo, sino como una documentación vital de una mente estética negociando la ruptura sin rendirse.

Sus impresiones ya no eran simplemente admiradas por su meticulosa belleza; se leían como actos de preservación cultural estratégica, como diálogos entre tradición e innovación, como planos para la supervivencia en un siglo diseñado para borrar.

Los académicos siguieron:

- Nuevos estudios mapearon los cambios en sus firmas, rastrearon las migraciones de sus diseños a través de continentes, analizaron las matrices simbólicas incrustadas en sus composiciones.

- Koson ya no era un artesano menor.

- Se reveló como un cartógrafo de la resiliencia, trazando cómo el arte podía mantenerse flexible incluso cuando las corrientes del imperio, la modernización y la guerra intentaban desgarrarlo.

Su dedicación al kachō-e, antes vista por algunos como pintoresca, ahora se entiende como radical.

En una época en que la cultura de masas empujaba hacia la velocidad y la abstracción, Koson rechazó la seducción del olvido.

Apostó toda su práctica al lento milagro de la observación: el brillo de una pluma contra el crepúsculo, el temblor de un junco en la primera helada, el resplandor quebradizo de una camelia en la nieve.

Hoy, su influencia se siente mucho más allá de las paredes curadas de los museos.

Artistas contemporáneos, conservacionistas, ilustradores y diseñadores se inspiran en sus técnicas, sus filosofías, su obstinada fidelidad a los detalles de un mundo natural que aún tiembla en los márgenes de la atención humana.

Los pájaros y flores de Koson no se fosilizaron en el pasado. Han continuado aleteando, posándose, mudando y floreciendo en las imaginaciones de aquellos que entienden que la fidelidad a lo efímero es uno de los actos de arte más raros y feroces.

En la historia de la impresión japonesa en madera, donde la innovación a menudo viene disfrazada con las vestiduras del recuerdo, Koson ahora se erige firmemente como una figura necesaria: un artista que se negó a rendirse a las pequeñas verdades incluso cuando las grandes verdades convulsionaban a su alrededor.

A través de sus grullas que aún se arquean en cielos vacíos, a través de sus sauces que aún se inclinan hacia aguas invisibles, Koson cuenta la vieja historia de la única manera en que sobrevive: haciéndola visible una y otra vez.

No aferrándose al pasado, sino cosiéndolo, deliberada y ferozmente, en el aliento vivo del presente.