In einer schwülen Nacht im Jahr 1965 schwebte eine neugierige Frage durch das silberbemalte Loft von Andy Warhols New Yorker Studio, The Factory: „Glaubst du, dass Pop Art queer ist?“

Die Luft knisterte vor Ironie und Unfug. Warhol – blass, mit Perücke und still beobachtend – war umgeben von einer bunten Truppe von Superstars: Dragqueens in Paillettenkleidern, Dichter und Punks, Underground-Filmemacher und Rockmusiker.

In einer Ecke spielte die Velvet Underground eine dröhnende Melodie für eine eklektische Menge; in einer anderen säumten Warhols Siebdruck-Porträts von Marilyn Monroe und Campbell's Suppendosen die Wände und glitzerten wie heilige Ikonen der Konsumgesellschaft. Die Szene war skandalös und bezaubernd, eine lebendige Collage aus hohem Kitsch und gegenkultureller Energie.

Hier war Pop Art in Aktion – nicht nur als Gemälde an einer Galeriewand, sondern als immersives Refugium, in dem sich die Ausgestoßenen der Gesellschaft und die Schickeria frei mischten, queere Identität mit künstlerischer Innovation verschmolz und die Grenze zwischen Kunst und Leben nahezu verschwand. Dies war der Moment, in dem Pop Art aufhörte, nur eine Kunstbewegung zu sein, und zu einer sozialen Bewegung wurde, die ihre Welt in grellem Technicolor an sich selbst zurückspiegelte und leise Veränderungen anstieß.

Diese provokative Frage nach der Queerness der Pop Art wurde 1963 von dem Kunstkritiker Gene Swenson während eines Interviews mit Warhol gestellt. Sie hing wie ein Fehdehandschuh in der Luft. Warhols Antwort, charakteristisch schelmisch und doch aufschlussreich, würde es nie in den veröffentlichten Artikel schaffen – redaktionelle Zensoren bei ARTnews schnitten jede Erwähnung von Homosexualität aus dem Transkript. Aber auf dem knisternden Band des Gesprächs, das Jahrzehnte später wiedergefunden wurde, überlebt Warhols Antwort. „Ich denke, jeder sollte jeden mögen“, bot er leise an. Auf Nachfrage erklärte er, dass das Mögen ohne Diskriminierung – Männer und Frauen gleichermaßen zu mögen – dem einer Maschine ähnelte, die immer wieder die gleiche Handlung ausführt.

So obskur es auch war, dies war Warhols sanft subversives Credo: eine Vision von unterschiedsloser Liebe und radikaler Akzeptanz, verborgen in einem trockenen Witz über Maschinen. In einer Ära, in der Polizeirazzien in schwulen Bars üblich waren und Zeitungen Schlagzeilen über das „Wachstum der offenen Homosexualität“ als soziale Krise machten, hatte Warhol die Überlebenskunst des Subtextes gelernt. Wenn er seine Wahrheit nicht offen erklären konnte, würde er sie in Kunst und Ironie verschlüsseln.

Jahre später würden Wissenschaftler bestätigen, was in jener Nacht in The Factory offensichtlich wurde: Pop Art war von Anfang an mit queeren Sensibilitäten und Camp-Humor durchdrungen, die sowohl als Ausdrucks- als auch als Verkleidungsmittel dienten.

Wichtige Erkenntnisse

-

Pop Art war von Anfang an queer, blühte heimlich in lebhaften Farben und verspielten Codes; unter Warhols glänzenden Ikonen lagen versteckte Revolten gegen Mainstream-Normen und sexuelle Unterdrückung.

-

Camp-Sensibilität, Pop Art's schelmisches Herz, nutzte Kitsch und Glamour, um die Grenzen zwischen Hoch und Niedrig, Künstlichkeit und Wahrheit zu stören und ästhetische Rebellion in ein politisches Erwachen zu verwandeln.

-

Andy Warhols Factory—ein schillerndes, chaotisches Paradies—war nicht nur ein Ort für Kunst, sondern gab einer sozialen Bewegung Leben, in der marginalisierte queere Identitäten mutig die Grenzen zwischen Kunst und Realität verwischten.

-

Von David Hockneys subtil gewagten Leinwänden bis zu Keith Harings offenem Aktivismus schmuggelten Pop-Künstler geschickt queeren Widerstand in Galerien und verwandelten farbgetränkte Rebellion in universelle Symbole der Liebe und Gleichheit.

-

Jahrzehnte später hallen die lebendigen Subversionen der Pop Art tief wider, ihr Erbe ist in zeitgenössischem Aktivismus und Kultur sichtbar und beweist, wie Kunst, die im Schatten und in der Subtilität geboren wurde, hell in die Mainstream-Akzeptanz leuchten kann.

Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? (1956)

Ursprünge der Pop Art – Neue Kunst für eine neue Welt

Pop Art entstand erstmals Mitte der 1950er Jahre, fast gleichzeitig in London und New York, als sich der Staub des Krieges legte und helle, kommerzielle Bilder begannen, den kulturellen Blutkreislauf zu fluten. Kunst schlich sich nicht leise in das moderne Leben—sie kam laut, lebendig und scharfkantig. In beiden Städten begannen Künstler, aus dem alltäglichen Spektakel—Werbung, Comics, Zeitschriften—zu schöpfen, nicht als passive Konsumenten, sondern als Kritiker und Remixer.

In London griffen Mitglieder der Independent Group auf amerikanische visuelle Überreste zurück. Eine Welt, die immer globalisierter wurde, bedeutete einen Anstieg von US-Produkten und Fantasien, die Ozeane überquerten. Britische Künstler sezierten diese Bilder, um ihren seltsamen Glamour und ihre unbehagliche Macht zu enthüllen. In der Zwischenzeit begann in New York die Dominanz des Abstrakten Expressionismus zu schwanken. Eine neue Generation lehnte die Ernsthaftigkeit ab. Sie umarmten den Markt, nicht um ihn zu loben, sondern um ihn aufzubrechen.

Von den gegenüberliegenden Seiten des Atlantiks entstand die Pop-Art nicht als Harmonie, sondern als Reibung—hoch und niedrig, Oberfläche und Code. Die Revolution begann in glänzenden Fragmenten.

Britische Anfänge

Die Independent Group versammelte sich nicht, um zu malen. Sie kamen zusammen, um zu schauen. Sie studierten die seltsamen Bilder, die den Nachkriegshorizont Großbritanniens überfluteten—Kühlschrankwerbung, Zeitschriftenausschnitte, Hollywood-Porträts—und fragten, was mit dem Wrack gemacht werden könnte.

Richard Hamilton nahm die Antwort in seine Hände. Zusammen mit Eduardo Paolozzi und Pauline Boty schnitt und spleißte er eine visuelle Sprache, die bereits mit Bedeutung gesättigt angekommen war. 1956 schuf Hamilton Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?, eine Collage, die zum britischen Ursprung der Pop-Art wurde. Sie zeigte einen fast nackten Bodybuilder, der einen bonbonfarbenen Lutscher neben einem liegenden Pin-up-Glamour-Girl in einem mit Konsumgütern überfüllten Raum hielt.

Das Bild kam mit einem seltsamen Stammbaum. Dieser Bodybuilder wurde aus amerikanischen Bodybuilding-Anzeigen entnommen, aufgeladen mit einer hellen homoerotischen Elektrizität. Hamilton parodierte nicht—er entschlüsselte.

In dieser Geste widerhallte er Cecil Beaton, dessen Scrapbook-ähnliche Montagen aus den 1930er Jahren männliche Physis und feminine Filmstar-Glamour zu einem privaten, kodierten Theater vermischten. Die Abstammung war unausgesprochen, aber sichtbar. Beide Künstler komponierten mit der verfügbaren visuellen Ökonomie—aber nur, um ihre Logik neu zu ordnen.

Was in Großbritannien entstand, war keine Ironie. Es war Widerstand, gesättigt mit Camp-Sensibilität und geformt durch einen queeren Blick, der auf die Grammatik der Massenkultur trainiert war. Pop spiegelte diese Kultur nicht wider. Es verkleidete sie.

Amerikanischer Umbruch

In der Zwischenzeit hielten New Yorks Galerien in den Vereinigten Staaten an der Ernsthaftigkeit fest. Der Abstrakte Expressionismus herrschte noch immer—eine Sprache der Geste, der Introspektion und des verehrten Leidens. Doch außerhalb der Leinwand pulsierte die Stadt mit Bildern, die keinen Raum für Mystik ließen. Glänzende Verpackungen. Fernsehrauschen. Comicbuch-Knall.

Pop kündigte sich nicht mit Theorie an. Es ergoss sich wie eine Neon-Revolution. Auf Zeitschriftenständer. In Schaufenster. Durch Werbung, die an Busfenstern befestigt war.

Warhol spürte es in der Luft. “New York ist leicht homosexuell… die Kruste der Mittelschicht,” sagte er 1963, ein Flüstern, das wie eine Herausforderung klang. Unter dieser Kruste verrottete etwas. Oder reifte...

Eine Gruppe junger Künstler begann, die Popkultur in den Rahmen zu ziehen—unverblümt, lebendig.

Roy Lichtenstein malte Liebescomics und Sprechblasen so groß wie Wandgemälde. Claes Oldenburg formte ausgestopfte Hamburger, Plastiklippentuben, riesige Toiletten. Andy Warhol, mit seinem pinsellosen, emotionslosen Stil, siebdruckte Campbell's Suppendosen und Coca-Cola-Flaschen in eine neue visuelle Liturgie. Und er verhielt sich nicht wie ein Maler. Er musste es nicht. Er wurde zu einer neuen Art von künstlerischer Persona—mechanisch, poliert, unbeeindruckt. Seine Kunst erklärte nicht. Sie wiederholte. Diese Wiederholung war nicht oberflächlich. Es war Überleben. Es war Drag.

Andy Warhol, Männlicher Akt Unterer Torso (1956–57)

Oberfläche und Subtext umarmen: Warhols queerer Wendepunkt

Andy Warhol betrat die New Yorker Kunstszene aus der falschen Richtung - Pittsburgh, kommerzielle Illustration, codierte Queerness. Seine frühen Zeichnungen, wie Männlicher Akt Unterer Torso, wurden nicht in Galerien gezeigt. Sie wurden leise, privat weitergegeben, wie Notizen zwischen den Randständigen.

Er bewunderte Jasper Johns und Robert Rauschenberg, aber ihre Kreise hielten ihn draußen. Er wurde als zu schwul, zu effeminiert und offensichtlich schwul beschrieben, um akzeptiert zu werden. Seine Arbeit, zu codiert. Seine Persona, zu unlesbar. Warhol widerstand der Ablehnung nicht. Er drehte sie um.

Als seine eigenen Comic-Gemälde begannen, mit denen von Lichtenstein verglichen zu werden, machte Warhol eine harte Kehrtwende. Er gab Comics auf und griff stattdessen nach Supermarkt-Ikonen. Er füllte seine Leinwände mit Campbell's Suppendosen, Coca-Cola-Flaschen, Prominentengesichtern.

Es war ein Schritt in Richtung einer neuen Art von künstlerischer Persona. Warhol umarmte die Oberfläche im Übermaß. Keine Pinselstriche. Keine Emotionen. Nur Siebdruckporträts, die bis zur Unkenntlichkeit wiederholt wurden. Er bot Hollywood-Sternchen und amerikanische Produkte nicht als Kritik, sondern als Anhäufung an.

Er nannte sein Studio The Factory - ein Name, der Künstler und Arbeiter, Seele und Ware verschwimmen ließ. „Ich denke, Geschäft ist die beste Kunst“, sagte er. Nicht um den Kapitalismus zu schmeicheln, sondern um ihn zu infiltrieren.

Seine Kunst erzählte keine Geschichten. Sie imitierte sie. Seine Queerness wurde nie laut verkündet. Sie wurde immer wieder gedruckt, bis die Wiederholung lauter sprach als eine Erklärung es je könnte.

Eine subversive Ladung

Unter ihrer kalkulierten Oberflächlichkeit war die Pop Art nie unschuldig. Sie war nie Dekoration. Sie war nie neutral. Sie entstand aus der Konsumkultur wie eine kontrollierte Detonation - lebendig, süchtig machend und mit Kritik durchsetzt.

Warhols Werk weigerte sich, sich zu benehmen. Seine Dollarzeichen, Brillo-Seifenkisten und Marilyn Monroe-Raster spiegelten nicht nur das moderne Leben wider. Sie übertrieben es, wiederholten es, glätteten es. Diese Bilder waren unbestreitbar unterhaltsam und „populär“, aber sie beunruhigten auch. Sie fragten: Wer profitiert von dieser Wiederholung? Wer verschwindet?

Feierte Pop den amerikanischen kapitalistischen Überfluss oder verschlang er ihn von innen heraus? Die Antwort wurde nicht angeboten. Diese Mehrdeutigkeit war Teil der Methode. Pop ahmte die propagandistische Sprache der Werbung nach, um ihren Einfluss aufzudecken.

Die Gegenreaktion kam schnell. Kritiker nannten sie die Neuen Vulgären. Mark Rothko spottete über die Künstler der Bewegung als Popsicles. Ihr Verbrechen: zu hell, zu einfach, zu öffentlich. Ihre unverzeihliche Sünde: die vulgären Themen und den kitschigen Stil der Pop-Art zu umarmen.

Der modernistische Kritiker Clement Greenberg hatte harte Linien gezogen. Kunst sollte sich über Kitsch erheben. Pop zog Kitsch fröhlich über die Schwelle – und schmiss eine Party.

Aber es war nicht nur der Inhalt, der bedrohte. Es war der Ton. Die Weigerung zu moralisieren. Das Augenzwinkern. Der Drag. Von Anfang an spürten Kritiker etwas anderes im kodierten Glamour von Pop: queere Rebellion.

Die Gegenreaktion war oft nicht so kodiert. Pop wurde als belanglos abgetan. Als effeminiert. 1964 veröffentlichte das Time-Magazin einen Artikel mit der Überschrift Homosexuelle in der Kunst, der direkte Linien zwischen dem Aufstieg von Pop und einem wahrgenommenen Anstieg der Abweichung zog. Ein Kritiker warnte sogar vor einer schwulen Verschwörung.

Und doch – unter diesen Angriffen lag eine Anerkennung: Schwule Künstler waren nicht nur präsent. Sie prägten den Moment. Die schwule Kultur, die lange Zeit im Untergrund gezwungen war, überschwemmte nun die Galerien. Aber nie direkt. Immer im Code. Immer in Farbe.

Subtext und Codes: Die queere Notwendigkeit

Es gab immer eine queere Notwendigkeit des Subtexts. Keine Vorsicht. Überleben. Für viele Künstler in den 1950er und 60er Jahren bedeutete Direktheit Gefahr. Also schufen sie Bilder, die zwinkerten, anstatt zu schreien.

Warhol verstand dies früh. Ein Siebdruck eines Filmstars war nicht nur Anbetung. Es war ein Signal. Seine Marilyn Monroe wiederholte sich, bis sie zu einer Ikone der Tragödie wurde, nicht des Glamours. Sein Elvis Presley, gekleidet als Revolverheld, stand nicht als Held, sondern als Maske. Dies waren keine Porträts. Sie waren Spiegel—zeigten die Unschärfe zwischen Ruhm und Kostüm, zwischen Wahrheit und Darstellung. In dieser Unschärfe lebten konstruierte Identitäten, etwas, das alle queeren Menschen nur zu gut kannten.

Zur gleichen Zeit malte David Hockney in Großbritannien das Verlangen in öffentlicher Verkleidung. Seine frühe Leinwand We Two Boys Together Clinging nahm ihren Namen von Walt Whitman und schichtete Namen von Liebhabern in unordentliche Farbfelder. In einem anderen Gemälde kritzelte er das Wort Queer auf eine Stadtmauer—nicht versteckt, nicht erklärt.

Dies war bevor Homosexualität in Großbritannien entkriminalisiert wurde. Hockneys Lösung war nicht der Rückzug—es war Tarnung durch Ästhetik. Er eingebettete kodierte Symbole in aller Öffentlichkeit: männliche Akte aus dem Physique-Magazin, suggestive Winkel, subtile visuelle Anspielungen, die in Architektur und Gesten versteckt waren.

Dies war unverblümte Ehrlichkeit in sanfter Verkleidung. Es war eine neue Grammatik der Sichtbarkeit. Mitte der 60er Jahre, im schwingenden London der 60er Jahre, wandte sich Hockneys Stil westwärts—nach L.A., Licht und dem Mythos der Freizeit. Seine Leinwände mit bunten Pool-Szenen des kalifornischen Lebens und der Liebe zwischen Männern wirkten entspannt. Das waren sie nicht. Jede Reflexion, jede Lücke zwischen den Figuren trug Spannung.

In diesem Modus konnte das Persönliche zu Pop werden—und politisch. Nicht durch Slogans. Durch Verführung. Durch kodierte Sehnsucht, gerahmt und aufgehängt.

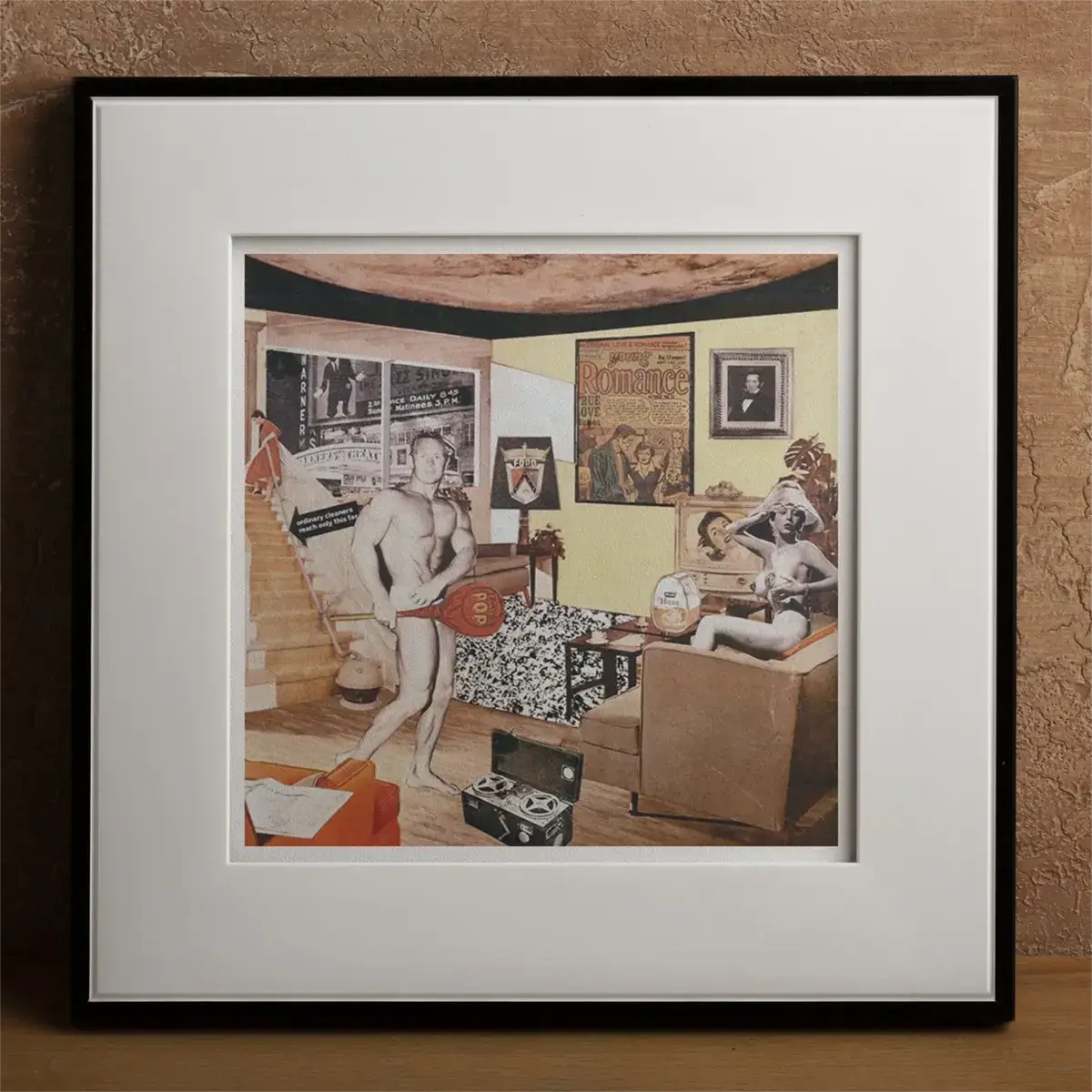

Susan Sontag, Notes on Camp (1964)

Camp-Sensibilität: Pops queeres Herz

Camp bittet nicht um Erlaubnis. Es gedeiht dort, wo Regeln zu streng sind, um zu atmen. Es ist keine Rebellion – es ist Unfug. Es ist keine Entschuldigung – es ist Performance. Es ist eine Ästhetik und Haltung, die lange in queeren Gemeinschaften gepflegt, im Schatten geschärft und im Exil verfeinert wurde.

Als Susan Sontag es in Notes on “Camp” benannte, erfand sie es nicht. Sie öffnete eine verschlossene Tür. Camp, schrieb sie, ist eine Liebe zum Unnatürlichen, zur Künstlichkeit und Übertreibung, zum theatralischen Effekt, der zur Waffe wird. Es signalisiert Insiderwissen: ein privater Code, ein Abzeichen der Identität, das nicht stolz, sondern clever, subversiv, mit einem Grinsen getragen wird.

Als ihr Essay zirkulierte, demonstrierte die Pop-Art bereits Camp in voller Form – nicht Theorie, sondern Textur. Es kam vorcodiert mit der queeren Resilienz, die Sontag benannte, aber nicht vollständig beanspruchte. Es dekonstruierte keine Bilder. Es verstärkte sie.

Sontag hatte recht: Camp neutralisiert moralische Empörung. Es weigert sich, sich auf der Ebene der Empörung zu engagieren. Es umgeht Verurteilung mit Eleganz. Es macht Kritik zur Choreografie. Indem es sozialen Kommentar durch Umkehrung und Indirektion liefert, perfektionierten Pop-Künstler diese Form. Sie schrien nicht. Sie kicherten. Sie verhüllten scharfsinnige Beobachtungen in Witz und Laune und ließen die Bedeutung unter der Tür des Geschmacks hindurchgleiten.

Ein leuchtendes Gemälde einer Comic-Kampfszene musste nicht sagen, dass es um Krieg ging. Sein Melodrama erledigte die Arbeit. Eine wiederholte Suppendose sagte nicht „Kapitalismus“. Sie verweilte einfach im Blickfeld und deutete an, dass Kunst und Ware bereits ununterscheidbar waren. Diese Werke flogen nicht zufällig unter dem Radar, sondern aus Design.

Pop ist Camp sichtbar gemacht

Camp war Performance gewesen. Pop machte es zum Objekt. Der Galerieraum wurde zur Drag-Bühne, die Installation zum Kostümwechsel. Aus der schwulen Subkultur geboren, absorbierte Pop seine Fähigkeit, Popkultur und Kitsch in Talismane des Überlebens umzuwandeln. Es zog 'niedrige' Kunst in einen 'hohen' Kunstkontext und fragte dann: Wer hat diese Unterscheidung getroffen und warum?

Mehr als jede Bewegung zuvor ist Pop-Art Camp sichtbar gemacht. Nicht metaphorisch. Visuell, materiell, öffentlich. Es malte seine Queerness auf die Galeriewände in Form von Comics, Anzeigen, Schmuckstücken und Prominentenfassaden. Sein Inhalt war geliehen, aber sein Ton war aufrührerisch.

Scharfsichtige Zeitgenossen durchschauten die Oberfläche. Sie wussten, dass dies nicht nur verspielte Bilder waren. Sie erkannten die Camp-Elemente, die sich im Verborgenen zeigten. In Warhols Studio und Arbeit bemerkten sie Homoerotik und Geschlechterumkehr. Die Schönheit war inszeniert. Die Wiederholung war kodiert. Die Darbietungen waren vielschichtig.

Außerhalb der Galerie probten Drag Queens dieselbe Logik: übertriebene Weiblichkeit, Theatralik als Kritik. Ihr Spiegelbild, in einem bürgerlicheren Register, waren dandyhafte Männer, die Porzellankitsch sammelten und sich an der Ästhetik erfreuten, die der Geschmack abgelehnt hatte. Beide Gruppen verwischten Geschlechternormen, machten sich über die „ernste“ Männlichkeit lustig und entlarvten sie als eigene Performance.

Sogar das Netzwerkfernsehen hatte einen campy Ton, wie bei Batmans stilisierten Theatralik, die die Camp-Stimmung in der breiteren Kultur widerspiegelte. Diese Spannung – zwischen Akzeptanz und Unbehagen – verbreitete sich. Die Wächter der hohen Kunst begannen zu paniken. Sie sahen eine Bewegung, die sich der Ernsthaftigkeit verweigerte, einen Ton, der entwaffnete. Sie versuchten, das Camp in der Pop-Art zu löschen, es für die Museen zu säubern. Einmal in den Kanon aufgenommen, wurde es als Formalismus neu gerahmt.

Suppendosen wurden zu Übungen in Komposition, in formalen oder wirtschaftlichen Begriffen seziert, als ob ihre Verbindung zu Drag und queeren Humor nie existiert hätte. Aber Warhols Blick war immer seitlich gerichtet. Seine Motive – Judy Garland, Liz Taylor – wurden nicht nur wegen ihres Ruhms ausgewählt, sondern wegen ihres Ruins. Sie waren schwule Ikonographie, Frauen, die von denen geliebt wurden, die in ihnen die Kosten der Performance sahen.

Im Marilyn Diptychon wird ihr Bild vervielfacht und verblasst – ein mechanisches Gebet, eine Camp-Elegie. Sie löst sich in geisterhaftem Monochrom auf, nicht als Kritik, sondern als Trauer. Reproduktion wird zum Ritual. Ruhm wird zum Tod.

Warhols Film Camp (1965) besetzte Mario Montez, Drag-Royalty, nicht wegen der Handlung, sondern wegen der Präsenz. Der Film bewegte sich nicht. Er schimmerte. Er posierte. Er zeigte, was es bedeutete, Großartigkeit zu verkörpern, wenn die Welt Scham verlangte.

Sein Studio – The Factory – war mehr als ein Arbeitsplatz. Es war ein Inkubator. Ein Raum zur Herstellung alternativer Familien und Identitäten, wo Queerness nicht geflüstert, sondern vervielfacht wurde.

Ein Musikjournalist nannte Warhol den König oder vielmehr die Königin der Trash-Ästhetik – ein Ausdruck, der wie Spott klang, es aber nicht war. Er umarmte das Billige, das Wegwerfbare und das Skandalöse nicht, um zu degradieren, sondern um zu erheben. Sein Müll war ein Schatz, weil er die Wahrheit sprach.

Andere im Camp-Universum

Die Abstammung von Camp reicht weit über Warhols Rahmen hinaus. Auf der anderen Seite des Atlantiks setzte Pauline Boty eine feministische Camp-Sensibilität ein und malte Boulevardbilder von männlichen Prominenten und Pin-ups mit einem Blick, der destabilisierte. Durch die Augen einer Frau kehrte sich die Macht um. Die Leinwand war nicht mehr ein Ort des Konsums, sondern einer der Offenbarung. Sie verspottete die Absurdität der sexualisierten Medien, indem sie sie übertrieb.

Lange davor hatte Eduardo Paolozzi Collagen aus amerikanischen Zeitschriften gemacht, die sich zu surrealem Parodie verstrickten. Seine Arbeit war nicht charmant. Sie war unheimlich. Sie antizipierte Meme-Mashups, die Kohärenz zugunsten von sensorischer Überlastung ablehnten. Er tat, was die digitale Kultur jetzt wiederholt: remixen, bis die Bedeutung mutiert.

Kein Wunder, dass ein Kritiker erklärte: „Pop Art ist die amerikanische Umgangssprache des Camp.“ Das ist keine Metapher. Es ist eine Definition. Sie bestehen aus derselben visuellen DNA—gebaut, um zu verwirren, anzuziehen, zu reflektieren, zu desorientieren.

Zusammen verwischten sie die Grenzen zwischen hoch und niedrig, ernsthaft und absurd. Sie führten Aufrichtigkeit so gut auf, dass es wie Spott aussah, und umgekehrt. Diese Dissonanz war kein Fehler. Es war ein Code.

Sontags Essay war kaum veröffentlicht, als die Ausstellung The New Realists riesige Menschenmengen anzog und entsetzte Kritiken erhielt. Camp war nicht da, um zu beruhigen. Es war da, um die Museumslichter ein- und auszuschalten. Um dort zu glitzern, wo sich Stille niedergelassen hatte.

Bis 1966 veranstaltete das Metropolitan Museum of Art eine Ausstellung über Kitsch und campige Popkultur-Objekte und erkannte damit stillschweigend die Ankunft einer einst ausgeschlossenen queeren Ästhetik an. Der heilige Boden der Kunst war infiltriert worden.

Springen wir ins Jahr 2019. Die Met Gala wählte Camp als Thema und zementierte, was einst marginalisiert war. Die Modewelt paradierte in Trotz und Tribut. Sie feierte ausdrücklich Sontags Vermächtnis und bewies, dass empörender Überfluss in der Mode Würde in Verkleidung sein konnte.

Von Warhol-Film bis zur geheimen Schwulenbar, vom geflüsterten Schimpfwort bis zum Magazin-Cover—Camp war aufgestiegen. Was einst kodiert war, wurde ausgestrahlt. Die Mainstream-Feier von Camp war kein Verrat. Es war ein Beweis. Beweis dafür, dass Pop Art und Camp die Kultur verändert haben.

Jetzt, endlich, ist die marginale Sensibilität das Hauptereignis.

David Hockney, Peter Getting Out of Nick's Pool (1966)

Jenseits von Warhol: Queere Pioniere des goldenen Zeitalters der Pop-Art

Während Andy Warhol das emblematische Gesicht des queeren Unterstroms der Pop-Art wurde, war er nie ihre einzige Stimme. Die Bewegung war von Natur aus durchlässig und absorbierte Stimmen von den Rändern und vervielfachte sie. Als sich die Pop-Art in den 1960er Jahren entfaltete, begann eine Konstellation von Künstlern—jeder mit seinen eigenen Spannungen um Identität, Sichtbarkeit und Macht—queere Sensibilitäten in die DNA der Bewegung einzuflechten.

Sie agierten nicht einheitlich. Einige tarnten sich. Andere trotzten. Sie schmuggelten Verlangen in den Rahmen, bauten Personas aus Widersprüchen und nutzten Massenbilder als Tarnung, Megafon und Spiegel. Ihre Werke bildeten eine breitere Architektur des Aufstands—weniger zentralisiert, diffuser, aber nicht weniger revolutionär.

David Hockney: Homosexualität in Code und Farbe

David Hockney, frisch vom Royal College of Art, sagte einmal: „Ich habe absichtlich Homosexualität gemalt, ich habe sie hineingeschmuggelt“, mit einem Lachen, das den Mut verbarg, den es brauchte. 1961 verschmolz We Two Boys Together Clinging abstrakte Formen mit gekritzelten Namen und sehnsüchtigen Phrasen—sein Titel, von Whitman entlehnt, sprach offen, wo die Leinwand nur andeuten konnte.

Später, seine Swimming Pools-Serie, die nach seinem Umzug nach Kalifornien begann, platzte vor Sonne, Wasser und Jungen im Grenzraum—klarlinig, sinnlich und mit einer Wärme kodiert, die in einer Kunstwelt, die damals von Angst und Abstraktion dominiert wurde, selten war. Dies waren keine erotischen Provokationen. Es waren Porträts eines Lebens, das gerade noch sichtbar war, leuchtend vor Andeutung.

Als Hockney 1967 die homoerotischen Gedichte von Constantine Cavafy illustrierte—in dem Jahr, in dem Homosexualität in England entkriminalisiert wurde—trat seine Arbeit vollständig ins Licht. Sein Stil, täuschend weich, machte Platz für eine harte Wahrheit: Verlangen, einst unter Pinselstrichen begraben, schimmerte nun direkt unter der Oberfläche.

Ray Johnson: Mail Art und Untergrundnetzwerke

Lange bevor es “viral ging”, baute Ray Johnson ein Netz des Einflusses durch Umschläge und Postkarten auf. Der Gründer der “Mail Art” umging Galerien vollständig, indem er seine seltsamen, lustigen und zutiefst persönlichen Collagen durch das Postsystem an ein selbst erfundenes Netzwerk von Künstlern, Queers und Außenseitern verschickte. Dabei prägte er nicht nur ein neues Genre, sondern auch eine neue Ethik der Zirkulation: Kunst als Klatsch, als Signal, als Gemeinschaft.

Seine Werke enthielten oft zerschnittene Bilder von männlichen Filmstars, Fragmente der Promi-Kultur, textliche Wortspiele und Kaninchen—Symbole, die für mehrere Interpretationen offen waren. Obwohl nicht immer als Pop bezeichnet, war Johnsons Stil voll davon: reißerisch, schlau, wegwerfbar. Er lehnte das Gatekeeping der hohen Kunst zugunsten dessen ab, was ein Kritiker als “das Pop/Camp-Ethos” bezeichnete—Hierarchien mit einem Augenzwinkern zu ebnen.

Er vermied berühmt den Ruhm, selbst als seine Werke in große Institutionen eindrangen. Und doch wurde er in seiner Weigerung, nach den Regeln der Kunstwelt zu spielen, genau das, was er parodierte: “New Yorks berühmtester unbekannter Künstler”, zitiert und mythologisiert, aber nie ganz festgelegt.

Rosalyn Drexler: Feministische und Queere Schnittstellen

Rosalyn Drexler, zu gleichen Teilen Künstlerin, Dramatikerin und ehemalige Wrestlerin, riss mit unerschütterlicher Direktheit in die glänzende Oberfläche der Pop-Art ein. Ihr Gemälde "Rape" von 1963, das das Wort selbst über ein Pulp-Bild eines sexuellen Übergriffs plakatierte, zwang die Betrachter, sich mit Gewalt auseinanderzusetzen, die als Unterhaltung verkleidet ist. Während andere Pop-Künstler mit Ironie flirteten, sprengte Drexler sie.

Sie entnahm Szenen aus Detektivmagazinen und gestaltete sie in kräftigen Acrylfarben neu, um ihre Grausamkeit als Kritik wiederzubeleben. Ihre Protagonisten waren oft Frauen in Gefahr oder im Widerstand—flach, grafisch, eingefroren in der Konfrontation dargestellt. Sie zweckentfremdete männliche Prominente und Pin-ups nicht, um sie zu feiern, sondern um ihre Macht zu dekonstruieren.

Obwohl nicht queer, stand Drexler Schulter an Schulter mit LGBTQ+-Künstlern in ihrem Kampf gegen das Auslöschen. Ihre Arbeit schuf Raum für Wut innerhalb des visuellen Vokabulars des Pop und kartierte die Schnittstellen von Geschlecht, Gewalt und Spektakel lange bevor der Mainstream-Feminismus aufholte.

Robert Indiana: Universelle Symbole der Liebe

Robert Indiana schuf nicht nur das ikonischste Bild des Pop—er bettete Queerness darin ein. Sein 1965er Design für LOVE, mit dem geneigten „O“ und der gestapelten Symmetrie, wurde allgegenwärtig: auf Briefmarken, Skulpturen, T-Shirts. Seine Botschaft schien universell, aber ihr Ursprung war persönlich. Indiana, ein schwuler Mann in einer verschlossenen Ära, sprach selten über seine Identität. Doch in LOVE verschlüsselte er sie.

Seine Karriere umfasste Beschilderung, Slogans und industrielle Typografie. Doch unter den fetten Buchstaben und scharfen Kanten lag Einsamkeit. Während Warhol sich an Oberflächen erfreute, verweilte Indiana bei dem, was Oberflächen verbargen. Seine Kunst kehrte immer wieder zu der Sehnsucht hinter der Sprache zurück. LOVE war nicht nur Branding—es war ein Geständnis, ein Code, der von denen verstanden werden sollte, die ihn am meisten brauchten.

Dass sein berühmtestes Werk in die kommerzielle Allgegenwart überging, vertiefte nur sein Paradox. Was im Geheimen begann, wurde durch die Kraft des Designs zur öffentlichsten aller Erklärungen.

Keith Haring: Universelle Symbole des Aktivismus

Keith Haring erschien, als wäre er direkt aus den U-Bahn-Kacheln New Yorks beschworen worden, Kreidelinien schnappen in strahlende Figuren—Arme erhoben, Körper wirbeln, lebendig mit rastloser Dringlichkeit. Er gravierte Symbole: Hunde, die sich sträuben, UFOs, die rätselhaft schweben, Bilder, die in schnelle, wiederholte Gesten destilliert wurden. Inspiriert von Warhols kommerzieller Kühnheit,

verwendete Haring die grafische Unmittelbarkeit des Pop für unverblümten sozialen Kommentar. Als offen schwuler Künstler inmitten der eskalierenden AIDS-Krise bettete er explizite Botschaften, die für sicheren Sex und Bewusstsein plädierten, in lebendige urbane Tableaus ein. Neonhelle Visuals konfrontierten Fußgänger mit Wahrheiten, die zu dringend für Galerien allein waren, und verwandelten Passivität in Konfrontation.

1986 eröffnete Haring den Pop Shop und überschwemmte die Straßen mit Buttons, Shirts und Drucken, erschwinglichen Artefakten, die Aktivismus durch zugängliche Mode multiplizierten. Kritiker verspotteten seinen kommerziellen Ansatz; Haring entgegnete, dass radikale Ideen eine weite Verbreitung erforderten. Indem er Alltagsgegenstände in visuelle Kanäle verwandelte, wurden seine Motive zu globalen Botschaftern für junge Menschen, die Sexualität, Rasse und politische Stimme navigierten.

Als Haring 1990 an AIDS-bedingten Komplikationen starb, kristallisierte sich sein Vermächtnis als wesentlicher Entwurf des Pop-Aktivismus heraus: leidenschaftlich öffentlich, unverkennbar politisch, dauerhaft kraftvoll.

Aber Moment, da ist noch mehr

Hinter dem Neon-Glanz der Pop-Art verbargen sich leisere Provokationen.

asper Johns bettete Queerness unter Sterne und Streifen ein und vergrub Oscar Wildes Namen diskret unter Enkaustikschichten - eine kodierte Subversion, die sich den erstickenden Schatten der Lavender Scare widersetzte.

Yayoi Kusama übersetzte obsessive Wiederholung in verspiegelte Kammern, die mit Punkten gesättigt waren, und verwandelte kapitalistischen Spektakel in visuelle Halluzination, Schönheit direkt aus Zwang geschmiedet.

Marisol Escobar schnitzte Satire aus Holz und montierte Geschlechterkritiken in skulpturalen Tableaus, ihre Kreationen verspotteten Konventionen durch spielerische Respektlosigkeit.

Gemeinsam nutzten diese Künstler die glänzende Ästhetik des Pop, um radikalen Dissens unter Oberflächen mit Massenappeal zu codieren. Sie machten die Komplexitäten der Identität durch Schichten kultureller Verkleidung sichtbar und zwangen die Betrachter zu subtilen Akten der Entschlüsselung.

Innerhalb polierter kommerzieller Fassaden lagen trotzige Erzählungen, jeder Künstler einzigartig, aber vereint in der Neugestaltung der Ikonographie des Pop als leise, anhaltende Auflehnung - ein visuell übermittelter Dialog, der von denen, die genauer hinsahen, beharrlich entschlüsselt wurde.