La historia del arte, el cine y la literatura del Orientalismo atraviesa la historia como seda entrelazada con alambre de cobre. Seductora en su brillo, tensa en su propósito, arraigada en el imperialismo, el colonialismo y la alteridad. Así que, cuando los ingenieros de Napoleón primero esbozaron un minarete medio en ruinas junto a un plano de obús, hicieron mucho más que registrar una escena... redactaron el primer guion gráfico para una adopción total del imperio. En casa y en el extranjero.

A lo largo del siglo XIX, pintores, novelistas y cartógrafos occidentales construyeron un teatro itinerante etiquetado como “el Este.” En su escenario: puestas de sol color azafrán, patios de azulejos, siluetas de camellos, humo de ámbar gris. Fuera del escenario: libros de cuentas calculando toneladas de algodón, cuotas de conscripción, peajes de canales. El cuadro se repetía en salón tras salón: el racional Occidente avanza a plena luz del día; el irracional Oriente permanece en el crepúsculo perfumado, esperando supervisión o salvación.

Cada detalle “exótico” llevaba un arancel oculto. Alabar una caravana del desierto por su ritmo atemporal era, implícitamente, acusarla de carecer de un horario—y así despejar el espacio moral para que los forasteros tendieran vías. Incluso la admiración se convertía en anexión disfrazada.

Edward Said más tarde expondría la mecánica del escenario, mostrando cómo la producción de conocimiento—filología, etnografía, arte de paisaje—se alineaba con las rutas de navegación y los horarios de las sociedades por acciones. Su revelación dio a los futuros críticos el pase tras bastidores, sin embargo, el espectáculo persiste, parpadeando desde los lienzos barnizados de Gérôme hasta los avisos de búsqueda algorítmica.

La tarea ahora no es solo criticar sino rehacer, ampliar el foco para que las voces en cuarentena puedan reescribir el guion.

Puntos Clave

-

Dinámicas de Poder y Representación: El Orientalismo no es solo un estilo artístico—es una estructura de poder que permitió a los escritores y artistas occidentales definir el Este de manera estereotipada, a menudo justificando el control colonial bajo el disfraz de “civilizar” tierras supuestamente atrasadas.

-

Estereotipos Persistentes: Las representaciones del Este como exótico, erótico o peligrosamente místico—ya sea en pinturas del siglo XIX, literatura o cine moderno—reforzaron falsos binarios: Occidente racional vs. Oriente irracional.

-

Crítica de Edward Said: El libro de Said de 1978 Orientalism expuesto cómo estas imágenes creadas por Occidente funcionaban como una herramienta cultural del imperialismo, lo que llevó a los historiadores del arte y a los estudiosos de la literatura a reevaluar obras clásicas con un enfoque en sus sesgos ocultos.

-

Reclamaciones Contemporáneas: Artistas modernos de Oriente Medio, Asia y el Norte de África, como Lalla Essaydi y Shirin Neshat, desafían activamente los tropos orientalistas al reclamar sus propias narrativas, enfatizando la agencia y voz auténticas.

-

Perspectivas Futuras: Hoy en día, el orientalismo perdura no solo en películas y museos, sino también en algoritmos de IA entrenados con datos sesgados. Una mayor conciencia y contribuciones diversas pueden ayudar a romper estos ciclos y fomentar una visión más inclusiva de la representación cultural.

Teoría Orientalista: Juegos de Poder y Estereotipos

El orientalismo se materializó durante el siglo impulsado por el vapor, cuando los cañoneros británicos y la erudición francesa navegaban por las mismas líneas de marea. Pintores, filólogos y burócratas destilaron una franja políglota de territorios, desde los muelles de Tánger hasta la Bahía de Tokio, en un único telón de fondo teatral. Lo poblaron con siluetas de minaretes, zocos laberínticos y sabios meditativos que convenientemente permanecían quietos mientras Europa avanzó con paso firme. Salvo por el ocasional cañón o poste de telégrafo (símbolos del “progreso” entregados por forasteros), el tiempo dentro del marco parecía congelado en una fragancia de antigüedad.

El orientalismo se materializó durante el siglo impulsado por el vapor, cuando los cañoneros británicos y la erudición francesa navegaban por las mismas líneas de marea. Pintores, filólogos y burócratas destilaron una franja políglota de territorios, desde los muelles de Tánger hasta la Bahía de Tokio, en un único telón de fondo teatral. Lo poblaron con siluetas de minaretes, zocos laberínticos y sabios meditativos que convenientemente permanecían quietos mientras Europa avanzó con paso firme. Salvo por el ocasional cañón o poste de telégrafo (símbolos del “progreso” entregados por forasteros), el tiempo dentro del marco parecía congelado en una fragancia de antigüedad.

Ese congelamiento estético servía bien a la política. Al representar las culturas como hermosas pero inertes, las potencias occidentales presentaban su expansión como un deber humanitario. Un nuevo ferrocarril en India se vendía no solo como arteria comercial sino como columna moral; los canales de riego en Egipto servían tanto como motivos pintorescos como evidencia de elevación cívica. El orientalismo unía así el pincel del artista a la cadena del topógrafo. Si Damasco podía ser reducido a un pie de foto—“bazar intemporal de especias y vicios”—entonces los aumentos de tarifas o los tratados punitivos parecían correctivos, no coercitivos.

Crucialmente, estas imágenes no necesitaban mentir descaradamente; el énfasis selectivo hacía el trabajo. La imprenta de un erudito marroquí girando tratados de la Ilustración despertaba menos interés pictórico que un encantador de serpientes en un patio iluminado por antorchas. Los silbatos de fábrica en Alejandría rara vez resonaban en los relatos de viajes occidentales, aunque los mismos escritores cronicaban cada llamada a la oración como evidencia de una devoción inmutable. Durante décadas, el collage acumulativo formó un mapa mental: Oriente como museo exuberante, Occidente como arquitecto inquieto.

El agarre de la teoría se apretó mediante la repetición. Los diseñadores de textiles copiaban motivos de azulejos extraídos de bocetos de Tierra Santa; los directores de ballet coreografiaban divertimentos “arabes” en los escenarios de París; los niños hojeaban anuales de aventuras donde villanos barbudos conspiraban en nubes de incienso. Cada eco ayudaba a convertir el tropo en “tradición.” Incluso los misioneros que protestaban contra la violencia colonial a menudo aceptaban axiomas orientalistas, predicando la salvación a personas retratadas como avatares pasivos de la superstición en lugar de actores históricos dinámicos.

Donde el Poder se Encuentra con la Percepción

Teoría Orientalista: Juegos de Poder y Estereotipos

La fotografía, la litografía y los panoramas de ferias mundiales industrializaron la mirada. De repente, un lector en un sillón en Manchester podía hojear estereografías de “Cairo Street” en la Exposición Mundial de Chicago de 1893, observando bazares escenificados atendidos por sirios disfrazados con visas temporales. La imagen parecía empírica—nitrato de plata, no óleo—sin embargo, el marco aún recortaba la nómina del espectáculo, el guion y el precio del boleto. La percepción, producida en masa, se convirtió en el arma más suave de la política.

Los museos sellaron el contrato. Calaveras etiquetadas como “tipo nubio”, fragmentos de cerámica y manuscritos coránicos aparecieron en cofres de vidrio junto a dagas y pipas de agua, ordenando implícitamente las culturas a lo largo de una escalera evolutiva que culminaba en el propio reflejo del espectador. Las revistas académicas anotaron esos artefactos con taxonomías que imitaban la biología, como si los sistemas de creencias fueran fósiles fijados en estratos. A través de tales exhibiciones, los visitantes practicaban el hábito de la clasificación, saliendo de la galería seguros de que conocer la etiqueta de la exhibición les otorgaba dominio sobre las personas vivas fuera de su marco.

Sin embargo, el truco más efectivo del poder residía en normalizar la ventana unidireccional. Occidente miraba hacia Oriente y narraba; Oriente, por diseño, no podía mirar de vuelta en igual medida. Incluso los escritores de viajes elogiados por su empatía a menudo retrataban a los lugareños como telones de fondo citables, traduciendo dialectos en lecciones morales pintorescas para el consumo en casa. Cuando el sujeto hablante es siempre el visitante y nunca el visitado, los visitados se vuelven indefinidamente divisibles—en tipo étnico, emblema religioso, curiosidad de mercado—mientras que la perspectiva del visitante florece en estándar universal.

Así, la percepción misma se volvió infraestructural. Los ferrocarriles y líneas telegráficas movían tropas y tarifas; las revistas ilustradas movían fantasías y miedos. Ambas redes alimentaban el mismo motor imperial, lubricado por la suposición de que la visión fluye de Oeste a Este como rayos de sol. Para el amanecer del siglo XX, este régimen óptico se sentía tan natural que pocos se detenían a preguntar quién enhebraba el obturador de la cámara o quién podría desear fotografiar a cambio.

Dividiendo aún más el binario

Si el primer binario presentaba a Occidente como razón y a Oriente como ensueño, el siguiente subdivide identidades con la precisión de un taxonomista fijando mariposas. El género se convierte en el bisturí más afilado. Dentro del tableau del harén, las mujeres flotan entre dos polos: adorno lánguido o sufridora silenciada. Ambos roles sirven la misma narrativa—objetos de deseo o rescate, nunca autoras de deseo o disidencia. Los velos, una vez prendas prácticas o símbolos de estatus, se transforman en metonimias de pasividad, pantallas sobre las cuales la fantasía occidental puede ser proyectada hacia atrás.

Los hombres, mientras tanto, se bifurcan en lo salvaje y lo débil. En un lienzo, un asesino con turbante carmesí brilla bajo una cimitarra; en el siguiente, un qadi corpulento duerme entre papeles—prueba de que la tiranía y la torpeza pueden coexistir en una sola caricatura. El coda no dicho: de cualquier manera, la gobernanza local es sospechosa, requiriendo corrección externa. Tales caricaturas duales también disciplinan la masculinidad occidental por contraste—nuestro héroe permanece lógico, templado, dueño de sí mismo—cualidades validadas precisamente porque el “Otro” carece de ellas.

La barra crítica de Linda Nochlin expone una fisura adicional: petrificación temporal. En El encantador de serpientes de Gérôme , las baldosas brillan, los cuerpos descansan, un niño actúa: la postal perfecta. Sin embargo, ninguna fecha interrumpe, ningún silbato de fábrica llama al turno, ningún panfleto político revolotea bajo los pies. El tiempo se detiene tan completamente que uno podría volver a visitar la misma escena un siglo después sin encontrar cambios. Esta quietud es mortero ideológico: si una cultura parece inmóvil, la aceleración colonial se siente misericordiosa, incluso obligatoria.

Aquí la crueldad del orientalismo es más íntima. No solo describe mal; confisca el futuro. A una sociedad representada fuera de la historia se le niega el derecho a imaginar el mañana en sus propios términos. Así, el binario no es una línea sino una jaula: hermosa, ornamentada, puerta siempre entreabierta para el turista, nunca para el residente.

Los Fundamentos Coloniales del Orientalismo

El estereotipo por sí solo no puede apoderarse del territorio; debe unirse a la estructura. Entra la fundación colonial, vertida en partes iguales de visión, violencia, y contabilidad. Visión: mapas teñidos de rosa proclaman un arco civilizador a través de desiertos y deltas. Violencia: cañoneras inactivas en puertos esmeralda, escuelas de artillería abiertas junto a institutos de idiomas. Contabilidad: aranceles indexados a la tonelada, indemnizaciones amortizadas durante décadas, saqueo de museos registrado como “custodia protectora.”

Arte, reportaje y burocracia se entrelazan fuertemente aquí. Considera Bonaparte Visitando a las Víctimas de la Peste de Jaffa de Gros: un tableau de heroísmo antiséptico. Napoleón toca llagas bubónicas con calma santa, luminoso como los santos de Caravaggio. Fuera del lienzo, sus intendentes requisaron grano, sus oficiales redactaron términos de rendición. La pintura recorre Europa, calmando los temores sobre el alcance imperial: vean, nuestro general sana. La política sigue a la pintura; las calificaciones de aprobación aumentan; la próxima expedición recibe financiamiento.

O toma el diseño del British Illustrated London News de 1882: página izquierda, un mercado caótico de El Cairo “antes de la ocupación”; página derecha, un bulevar recién ensanchado “bajo gestión moderna.” La tinta se convierte en argumento; el grabado se convierte en evidencia; la anexión se convierte en higiene. En innumerables salones y salas de lectura, tales yuxtaposiciones endurecen la idea de que el control europeo es salud pública para el cuerpo geopolítico.

La base colonial también es lingüística. Descriptores como “estático,” “decadente,” “medieval” salpican memorandos de cónsules a la corona, convirtiendo burlas cualitativas en políticas cuantitativas: aranceles más altos “para impulsar la industria,” escuelas misioneras “para iluminar el intelecto,” concesiones ferroviarias “para animar el comercio letárgico.” El lenguaje hace la limpieza inicial; la pólvora solo confirma el hecho.

La base colonial también es lingüística. Descriptores como “estático,” “decadente,” “medieval” salpican memorandos de cónsules a la corona, convirtiendo burlas cualitativas en políticas cuantitativas: aranceles más altos “para impulsar la industria,” escuelas misioneras “para iluminar el intelecto,” concesiones ferroviarias “para animar el comercio letárgico.” El lenguaje hace la limpieza inicial; la pólvora solo confirma el hecho.

Finalmente, la base se extiende subterráneamente en la academia. Cátedras dotadas en lenguas orientales florecen al mismo ritmo que las líneas telegráficas que enlazan puestos avanzados con capitales. Los profesores consultan para oficinas extranjeras, los estudiantes se gradúan en puestos consulares, las disertaciones se transforman en manuales para capitanes de infantería aprendiendo qué rutas de santuarios evitar en el día de marcha. El conocimiento, extraído bajo la bandera de la curiosidad, regresa como ordenanza y mapas de ordenanza. Así, la infraestructura colonial es epistémica antes que material; el lecho del ferrocarril sigue al libro de gramática.

Al final del siglo, el edificio está completo: galerías que proporcionan la visión moral, periódicos marcando el ritmo logístico, parlamentos votando líneas de crédito, ejércitos anclando la realidad en el terreno. El arte y el imperio ya no solo conversan; completan las frases del otro. El orientalismo, una vez un drama de vestuario, se ha convertido en concreto vertido—difícil de extirpar, incluso cuando cambian las banderas, porque la cosmovisión que justificó la conquista ya se ha instalado en los planes de estudio escolares, los sótanos de los museos y la imaginación popular.

Bomba Intelectual: Edward Said sobre el Imperialismo Cultural

A través de gran parte del discurso occidental moderno, las imágenes orientalistas circularon sin ser cuestionadas, aceptadas como documentales incluso cuando se tejían a partir de rumores. Ese equilibrio se rompió en 1978 cuando Orientalismo de Edward Said detonó como una carga colocada bajo el archivo. Said trazó la genealogía de una erudición aparentemente benigna—léxicos, relatos de viajes, geografías bíblicas—y reveló el cableado de relevo entre el estante de la biblioteca y el muelle naval. Argumentó que los imperios europeos fabricaron un “Oriente” que era irracional, pasivo y estático precisamente para justificar un “Occidente” complementario que era racional, activo y destinado a gobernar. Si solo Occidente podía hablar sobre el Este, pronto presumió el derecho de hablar por él.

A través de gran parte del discurso occidental moderno, las imágenes orientalistas circularon sin ser cuestionadas, aceptadas como documentales incluso cuando se tejían a partir de rumores. Ese equilibrio se rompió en 1978 cuando Orientalismo de Edward Said detonó como una carga colocada bajo el archivo. Said trazó la genealogía de una erudición aparentemente benigna—léxicos, relatos de viajes, geografías bíblicas—y reveló el cableado de relevo entre el estante de la biblioteca y el muelle naval. Argumentó que los imperios europeos fabricaron un “Oriente” que era irracional, pasivo y estático precisamente para justificar un “Occidente” complementario que era racional, activo y destinado a gobernar. Si solo Occidente podía hablar sobre el Este, pronto presumió el derecho de hablar por él.

La provocación de Said replanteó el orientalismo como un sistema de imperialismo cultural, uno que sobrevivió al cambio de régimen porque se alojó dentro de los planes de estudio universitarios, catálogos de museos y antologías canónicas. Acuñó un método crítico: leer no solo lo que un texto dice sobre el Este, sino lo que necesita que el Este sea para que Occidente se reconozca a sí mismo. Esta lógica de espejo dio vuelta a las mesas: los artefactos orientalistas se convirtieron en evidencia de la inseguridad occidental, no de la esencia oriental.

Olas de Choque a Través del Arte

Olas de Choque a Través del Arte

El libro de Said cayó en la historia del arte como un paquete de tinte en agua clara. Pinturas que una vez fueron admiradas por su pulido técnico ahora revelaron diagramas de poder. El encantador de serpientes de Jean-Léon Gérôme—durante décadas un ejemplo del "género oriental auténtico"—fue reinspeccionado por Linda Nochlin en su ensayo de 1983 “El Oriente Imaginario.” Ella notó la apertura voyeurista, la ausencia de funcionarios coloniales acechando justo fuera del arco, la forma en que el tiempo parece suspendido para que los espectadores occidentales puedan demorarse sin consecuencias. La técnica de repente parecía cómplice, cada azulejo brillante un alibi ensayado.

Los curadores siguieron el ejemplo. Las etiquetas de las paredes brotaron con nuevos metadatos: pinturas orientalistas acompañadas de fechas de ocupación, rutas de exportación y antecedentes de los donantes. Los acuerdos de préstamo exigieron una procedencia más completa para alfombras y manuscritos adquiridos en condiciones de “expedición”. Los estudiantes de posgrado construyeron seminarios alrededor del espacio negativo—lo que los lienzos imperiales excluían: huelgas de alcantarillado, tratados feministas, tarifas telegráficas. El conocimiento especializado se expandió hacia la forensia. La disciplina descubrió que un esmalte impecable puede enmascarar un contexto roto.

Los departamentos de cine y literatura captaron el temblor. Clásicos como Lawrence de Arabia o Kim de Kipling se proyectaron junto a críticas poscoloniales. La discusión cambió del entusiasmo narrativo a la licencia narrativa: quién enmarca a quién, quién narra el silencio, quién se beneficia de la geografía del cliché. El “Oriente” comenzó a disolverse en plurales “Orientes”, cada uno exigiendo su propia sintaxis, ritmo temporal y clima político.

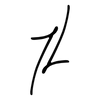

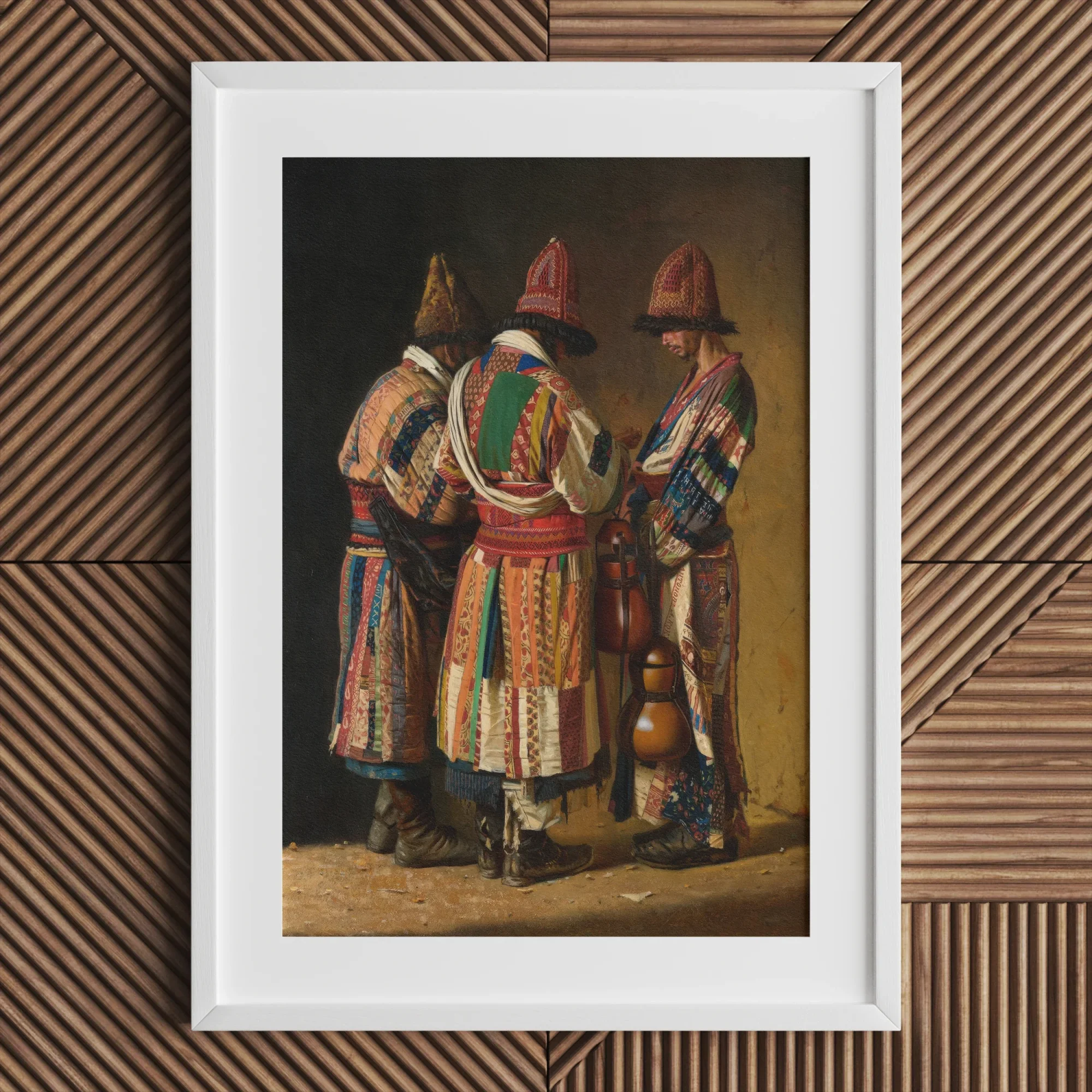

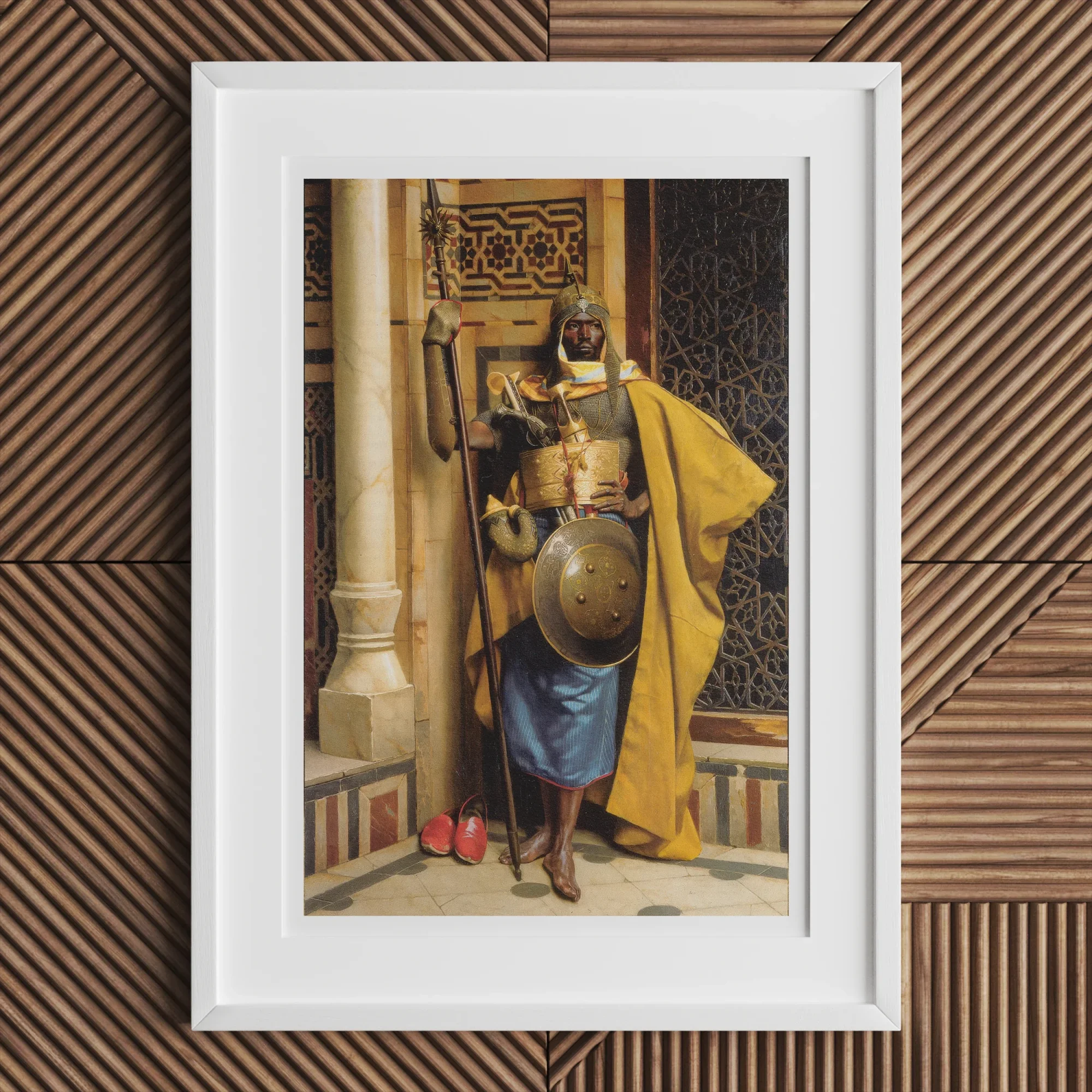

Ola de Influencia: Historia del Orientalismo en el Arte

Mientras la crítica aumentaba, los historiadores aún tenían que mapear cómo las imágenes originales se difundieron con velocidad de tsunami durante las eras Romántica y Académica. De 1820 a 1900, los imperios europeos se expandieron por Asia y África, y con ellos creció un mercado hambriento de souvenirs de conquista. Los artistas respondieron con pinturas orientalistas a una escala casi industrial. Delacroix regresó del norte de África con cuadernos de bocetos en llamas; Frederic Leighton, que nunca llegó a Damasco, construyó fantasías sirias a partir de accesorios de estudio; Ingres combinó grabados de archivo con desnudos florentinos para dar vida a odaliscas lánguidas.

Mientras la crítica aumentaba, los historiadores aún tenían que mapear cómo las imágenes originales se difundieron con velocidad de tsunami durante las eras Romántica y Académica. De 1820 a 1900, los imperios europeos se expandieron por Asia y África, y con ellos creció un mercado hambriento de souvenirs de conquista. Los artistas respondieron con pinturas orientalistas a una escala casi industrial. Delacroix regresó del norte de África con cuadernos de bocetos en llamas; Frederic Leighton, que nunca llegó a Damasco, construyó fantasías sirias a partir de accesorios de estudio; Ingres combinó grabados de archivo con desnudos florentinos para dar vida a odaliscas lánguidas.

Los patrocinadores adoraban el color y la "exactitud" del movimiento artístico del orientalismo. Las multitudes del Salón se maravillaban con el detalle esmaltado de Gérôme: el sudor de un caballo, la abolladura de un cuenco de bronce. La exactitud, sin embargo, camuflaba el montaje. Accesorios obtenidos de tiendas de curiosidades de París, modelos contratados de los circos de Montparnasse, fondos copiados de postales otomanas: cada ingrediente pasaba como verdad de testigo ocular porque la superficie de la pintura no dejaba pincelada al azar. Confía en el detalle, ignora el plano. Así, las obras de arte se convirtieron en virreyes portátiles, persuadiendo a los espectadores de que el imperio los acercaba a la realidad, incluso cuando el arte del orientalismo romántico filtraba la vida a través de pigmentos importados e imaginación fetichizada.

Las exposiciones itinerantes ampliaron el alcance. Un lienzo embalado para Boston inspiró grabados de revistas en Chicago, que a su vez decoraron latas de jabón en Kansas City. En una década, los salones domésticos exhibían cortinas de "rayas de Argel" y los juegos de mesa infantiles incluían fichas de camello cruzando "cuadrados del Sahara". La iconografía orientalista se metastatizó en lenguaje de diseño: candelabros que imitaban lámparas de mezquita, plumas estilográficas con clips en forma de media luna, incrustando el imperio en el gesto cotidiano.

Temas Comunes

A través del mapa del orientalismo en el arte, tres motivos florecieron con más frecuencia. Repitiéndose como un verano interminable diseñado para atraer e hipnotizar:

-

Exotismo (Otro lugar como Sobrecarga Sensorial). Montones relucientes de granadas, incensarios de bronce y textiles estampados abarrotan el lienzo, invitando a los ojos occidentales a pastar sin obligación.

-

Erotismo (Otro lugar como Placer Prohibido). Odaliscas semi-desnudas reclinan detrás de biombos diáfanos, prometiendo intimidad ilícita amortiguada por la distancia geográfica.

-

Misticismo (Otro lugar como Espectáculo Esotérico). Fakires perforan mejillas con pinchos; derviches giran hasta que el movimiento se difumina en un aura. El arte del orientalismo romántico presentaba escenas que aplanaban prácticas devocionales complejas en pirotecnia pictórica. Elaboradas como placeres culpables para la curiosidad imperial.

Reproducidos en papel tapiz, tarjetas de cigarrillos y más tarde en películas Technicolor, estos temas se endurecieron en una abreviatura atmosférica para el movimiento artístico del orientalismo. Para 1910, una sola silueta de narguile en un cartel de teatro podía señalar una paleta emocional completa: languidez, riesgo, suspense erótico. Las audiencias no necesitaban subtítulos; el código ya estaba instalado.

Fantasía x Propaganda

Incluso cuando algunas pinturas orientalistas se deleitaban en idilios soñadores, como Mujeres de Argel de Delacroix (1834) o El baño turco de Ingres (1862), una corriente paralela se alineaba con la propaganda colonial. Las primeras pinturas orientalistas del siglo XIX fueron moldeadas por eventos como la invasión de Egipto por Napoleón (1798), en la que el arte servía para documentar la tierra "extraña" mientras afirmaba la dominación moral y física de Francia.

Incluso cuando algunas pinturas orientalistas se deleitaban en idilios soñadores, como Mujeres de Argel de Delacroix (1834) o El baño turco de Ingres (1862), una corriente paralela se alineaba con la propaganda colonial. Las primeras pinturas orientalistas del siglo XIX fueron moldeadas por eventos como la invasión de Egipto por Napoleón (1798), en la que el arte servía para documentar la tierra "extraña" mientras afirmaba la dominación moral y física de Francia.

Considera Bonaparte Visitando a las Víctimas de la Plaga de Jaffa de Antoine-Jean Gros . Napoleón se encuentra aureolado por la luz filtrada por el polvo, tocando lesiones con la mano desnuda—milagroso en una era aterrorizada por el contagio. El cuadro reescribe la invasión como una ronda hospitalaria. Los periódicos reproducían grabados; los folletos ensalzaban la higiene francesa; los fondos para futuras campañas pasaban fácilmente por la Asamblea.

Considera Bonaparte Visitando a las Víctimas de la Plaga de Jaffa de Antoine-Jean Gros . Napoleón se encuentra aureolado por la luz filtrada por el polvo, tocando lesiones con la mano desnuda—milagroso en una era aterrorizada por el contagio. El cuadro reescribe la invasión como una ronda hospitalaria. Los periódicos reproducían grabados; los folletos ensalzaban la higiene francesa; los fondos para futuras campañas pasaban fácilmente por la Asamblea.

El reportaje de guerra, también, tomó prestada la paleta orientalista. Cuando las fuerzas británicas bombardearon Alejandría en 1882, los semanarios ilustrados enmarcaron el horizonte en llamas rojo-naranja que evocaban las representaciones de salón del “caos oriental.” La conexión se sentía intuitiva: la ciudad ya vivía en la imaginación popular como un laberinto oculto; el fuego de artillería simplemente encendía la lámpara. La política no necesitaba una nota al pie; la imagen era suficiente.

Los argumentos para las “misiones civilizadoras” así se apoyaban en imágenes de fantasía. Si el bazar era desorden eterno, las ordenanzas municipales podían disfrazarse como el regalo de la humanidad. Si el pachá era un déspota caprichoso, los asesores extranjeros podían facturar como contadores morales. El arte se convirtió en un expediente; la belleza hacía el trabajo burocrático.

En cada instancia, la fantasía del Este como peligrosamente encantador justificaba la propaganda del Oeste como necesariamente correctiva. El lienzo de una pintura orientalista proporcionaba la música de fondo. El tratado proporcionaba la línea de bajo. Juntos componían la larga marcha del imperio—visible, audible, persuasivo.

De Europa a América

Mientras Europa pintaba, grababa y curaba el Oriente, los Estados Unidos—emergiendo de su propia conquista continental—observaban con curiosidad adquisitiva. Los coleccionistas americanos que recorrían los salones de París adquirían paneles de Gérôme como trofeos de conversación; los comerciantes de la Costa Este ordenaban tapicería de “franja de Damasco” para señalar un gusto cosmopolita. Sin embargo, los artistas estadounidenses pronto pasaron de importadores a productores, traduciendo el orientalismo europeo en un acento del Nuevo Mundo que fusionaba la valentía yanqui con el mito heredado.

John Singer Sargent sirve como emblema. Celebrado por sus retratos patricios, hizo un desvío marroquí en 1879–80, regresando con bocetos que dieron vida a Fumée d’ambre gris (1880). Una mujer velada atiende humo aromático, su perfil a medio iluminar suspendido entre la santidad y la seducción—cada bit el tropo de Gérôme, pero esmaltado con la luminiscencia suelta de Sargent. Los críticos del Club St. Botolph de Boston se desmayaron ante el “ritual auténtico”, ignorando que el ámbar gris era una mercancía de los balleneros del Atlántico, no un incienso eterno moro. El estilo híbrido de Sargent confirmó que no era necesario presenciar la maquinaria del imperio para estetizar su imagen; un Grand Tour, una caja de accesorios y la aprobación del salón eran suficientes.

A través del continente, Frederic Church—héroe de la Escuela del Río Hudson—insertó ruinas sirias en lienzos panorámicos dedicados de otro modo a volcanes andinos y icebergs de Terranova. Para el público estadounidense, la yuxtaposición enmarcaba el Oriente como una frontera sublime compañera: un paisaje esperando ser estudiado científicamente, analizado mineralmente y evangelizado. Mientras tanto, las exposiciones universales desde Filadelfia (1876) hasta St. Louis (1904) erigieron “Calles de El Cairo” donde los visitantes recorrían en burro bucles alrededor de minaretes de papel maché, ensayando una peregrinación imperial sin cruzar un océano.

Así, las pinturas de Orientalismo estadounidense paralelaron la expansión territorial hacia el Pacífico y el Caribe. A medida que los escuadrones navales estadounidenses se dirigían hacia Manila y Samoa, las tiendas por departamentos en Chicago anunciaban juegos de muebles “Tienda del Sultán”. El apetito visual suavizó el terreno para el apetito geopolítico, demostrando que el Orientalismo era portátil, franquiciable y rentable en nuevas costas.

Orientalismo en la Literatura

Si los lienzos suministraban platos de color, las novelas, poemas y libros de viaje proporcionaban chasis narrativos. Los escritores del siglo XIX, desde Pierre Loti hasta Pierre FitzGerald, llenaron páginas con eunucos celosos, sueños de hachís y luz de luna sobre ruinas. Pero el trabajo más profundo de la literatura era retórico: convertir un territorio distante en una parábola moral para el consumo en casa.

Si los lienzos suministraban platos de color, las novelas, poemas y libros de viaje proporcionaban chasis narrativos. Los escritores del siglo XIX, desde Pierre Loti hasta Pierre FitzGerald, llenaron páginas con eunucos celosos, sueños de hachís y luz de luna sobre ruinas. Pero el trabajo más profundo de la literatura era retórico: convertir un territorio distante en una parábola moral para el consumo en casa.

Tomemos los diarios egipcios de Gustave Flaubert, donde la bailarina Kuchuk Hanem aparece como un recipiente mudo para la proyección europea—su verdadera voz borrada bajo el floreo autoral. El episodio viajó de regreso a los salones de París, validando el tropo de la mujer oriental como voluptuosa y vacía a la vez. Los lectores victorianos inhalaban tales pasajes como informes de campo, rara vez cuestionando la traducción selectiva o el encuentro escenificado.

Rudyard Kipling utilizó el idioma como arma de manera más abierta. Su poema de 1899 “La carga del hombre blanco” retrataba a los pueblos colonizados como “medio demonio y medio niño,” recastando la extracción imperial como una tarea paternal. El verso se convirtió en un panfleto político, citado en debates congresionales sobre Filipinas. De igual manera, las aventuras de mundos perdidos de H. Rider Haggard o los thrillers de Fu Manchu de Sax Rohmer alimentaron las prensas de pulpa con sultanes diabólicos y mandarines diabólicos, enseñando a las audiencias masivas a confundir la ansiedad geopolítica con un suspenso sensacionalista.

Incluso los vanguardistas se unieron al coro. Los simbolistas explotaron cuartetos persas para una melancolía teñida de opio, mientras que Cathay de Ezra Pound trasplantó la lírica china al inglés imagista despojado de sintaxis histórica. La apropiación se disfrazó de homenaje, convirtiendo la traducción en un sifón unidireccional: flujo de capital estético hacia Occidente, flujo de autoridad interpretativa de igual manera.

Un patrón similar aparece en las novelas Tintin gráficas de mediados del siglo XX del artista belga Georges Remi (Hergé), que siguen siendo historias de aventuras queridas para innumerables niños, pero que a menudo se basan en representaciones reductivas de pueblos y lugares no occidentales. Mientras Tintin mismo viaja por el mundo resolviendo misterios, sus anfitriones extranjeros se convierten en poco más que caricaturas, presentadas a través de una lente exotizante, a veces condescendiente. En particular, las representaciones de la serie de culturas árabes o africanas retratan a los personajes locales como compañeros simplistas o contrapuntos cómicos, nunca sujetos plenamente realizados con sus propias voces.

Orientalismo en el Cine

El siglo XX introdujo el cine—el amplificador perfecto para los tropos arraigados. Hay demasiados ejemplos de orientalismo en las películas para contar, pero el éxito de taquilla silencioso de Hollywood The Sheik (1921) se destaca. Con Rudolph Valentino interpretando a un príncipe del desierto melancólico cuyo secuestro de una heredera británica oscila entre el peligro y el romance de melocotón. Los críticos alabaron el “magnetismo oriental”, las recaudaciones en taquilla se dispararon y una generación equiparó la identidad árabe con tiendas de terciopelo y encanto depredador.

El siglo XX introdujo el cine—el amplificador perfecto para los tropos arraigados. Hay demasiados ejemplos de orientalismo en las películas para contar, pero el éxito de taquilla silencioso de Hollywood The Sheik (1921) se destaca. Con Rudolph Valentino interpretando a un príncipe del desierto melancólico cuyo secuestro de una heredera británica oscila entre el peligro y el romance de melocotón. Los críticos alabaron el “magnetismo oriental”, las recaudaciones en taquilla se dispararon y una generación equiparó la identidad árabe con tiendas de terciopelo y encanto depredador.

Para 1962, Lawrence de Arabia de David Lean elevó la ecuación de los estereotipos orientalistas a un mito panorámico. Dunas en cinemascope empequeñeciendo columnas de camellos filmadas a través de los binoculares de un héroe británico. Facciones árabes representadas como nobles pero fragmentadas, necesitando el carisma de T. E. Lawrence para cohesionarse. Los críticos elogiaron la cinematografía, pocos investigaron el marco de la perspectiva colonial—oficial británico como fulcro narrativo, combatientes beduinos como telón de fondo de su crisis existencial. El desierto hablaba en epigramas ingleses.

El orientalismo en el cine continuó a lo largo del siglo XX. La plantilla de aventuras simplemente migró a pantallas más grandes y franquicias de palomitas. Indiana Jones (1981–89) convirtió a El Cairo en un campo de obstáculos de bazar donde matones con fez blandían cimitarras contra el arqueólogo inteligente como un látigo. Y eso es solo una escena en una de las películas. El humor enmascaraba la jerarquía en todas partes, con personajes locales cómicos, prescindibles, anónimos. Mientras que el profesor occidental permanecía ingenioso en cada escena. Indispensable. Incluso con marca registrada. Las líneas de juguetes recirculaban la imagen, incrustando al hombre de la cimitarra en las salas de juego de los niños.

Los thrillers post‑9/11 recalibraron el tono pero no el paradigma. El orientalismo en películas como True Lies y American Sniper presentaron a los villanos de Oriente Medio como amenazas existenciales. Cambiando turbantes por chalecos tácticos pero reteniendo el binario central. La racionalidad occidental frustrando el fanatismo oriental una y otra vez. Incluso los autores de cine de arte a veces tropezaron. Isle of Dogs (2018) de Wes Anderson filtró Japón a través de un diorama pastel. Sus personajes nativos relegados a subtítulos bajo protagonistas caninos con voces en acento californiano.

El poder del cine reside en la saturación sensorial: hinchazón orquestal, barrido panorámico, temblor en primer plano. Cuando esas herramientas despliegan atajos orientalistas, el estereotipo entra en el sistema nervioso a 24 fotogramas por segundo, más difícil de extirpar que una cita errónea. De ahí las batallas continuas sobre el reparto, el doblaje y la autoría: ¿quién escribe el guion, quién encuadra la toma, quién obtiene el primer plano de la reacción? Cada decisión diluyendo una tintura centenaria de orientalismo en el cine o destilándola de nuevo.

El Japonismo y su Influencia en el Arte Occidental

La diplomacia de cañoneras forzó a los puertos de Japón a abrirse en la década de 1850; para la década de 1860, las impresiones ukiyo-e navegaban de regreso a los cofres de té de Marsella y los puestos de libros de Londres. Esos bloques de madera—las olas cian de Hokusai, la nevada de Hiroshige, los héroes tatuados de Kuniyoshi—impactaron Europa como un frente atmosférico, aplanando la perspectiva, blanqueando sombras, invirtiendo la gravedad composicional. Para los pintores asfixiados por la ortodoxia académica, Japón apareció como un tanque de oxígeno: prueba de que una imagen podía vibrar sin puntos de fuga o lastre de claroscuro.

La diplomacia de cañoneras forzó a los puertos de Japón a abrirse en la década de 1850; para la década de 1860, las impresiones ukiyo-e navegaban de regreso a los cofres de té de Marsella y los puestos de libros de Londres. Esos bloques de madera—las olas cian de Hokusai, la nevada de Hiroshige, los héroes tatuados de Kuniyoshi—impactaron Europa como un frente atmosférico, aplanando la perspectiva, blanqueando sombras, invirtiendo la gravedad composicional. Para los pintores asfixiados por la ortodoxia académica, Japón apareció como un tanque de oxígeno: prueba de que una imagen podía vibrar sin puntos de fuga o lastre de claroscuro.

Monet colgó impresiones de piso a techo en Giverny, pagando su deuda al plantar jardines de agua que imitan los puentes de Hiroshige; Van Gogh bordeó girasoles con contornos índigo tomados de Cien vistas famosas de Edo; los Nocturnos de Whistler difuminaron la niebla del Támesis en un lavado de tinta sumi. Las curvas látigo del Art Nouveau deben tanto a las mangas de kimono como a los manuscritos celtas. En interiores, las “habitaciones japonesas” brotaron con pantallas de bambú junto a las rejillas de carbón; en moda, los cuellos de kimono se unieron a los corsés parisinos; en tipografía, la sinuosa fuente Japonaiserie se deslizó por los carteles de cabaret.

Sin embargo, esta liberación estética ocultaba asimetría. Los coleccionistas apreciaban un motivo de crisantemo pero ignoraban los molinos textiles de la era Meiji rugiendo detrás de los santuarios de Kioto. El netsuke tallado en la repisa de un banquero decía “artesanía atemporal”, no “tratado desigual”. Así, el Japonismo compartió la inclinación del Orientalismo: extrayendo estilo mientras oscurecía el contexto, romantizando una cultura precisamente al recortar su presente industrial.

Primo del Orientalismo

La semejanza familiar del Japonismo con el Orientalismo reside en visión selectiva más gradiente de poder. Aunque el Japonismo carecía de la ocupación militar abierta que ensombrecía a Argelia o India, aún filtraba a Japón a través de lentes preestablecidas: serenidad de la ceremonia del té, honor samurái, gracia de geisha. Los modernistas europeos proyectaron su propia nostalgia por la armonía preindustrial en los horizontes de grabados en madera que creían no contaminados por chimeneas, sin importar que Japón simultáneamente importaba ferrocarriles, telégrafos y modelos constitucionales prusianos.

Las revistas occidentales elogiaban el “espíritu infantil japonés,” reduciendo a una nación en modernización a una viñeta pastoral. Los académicos clasificaban los tintes de kimono bajo “artesanía popular,” ignorando las solicitudes de patentes de los laboratorios químicos de Osaka. Incluso los cumplidos llevaban condescendencia: un crítico del Times en 1895 llamó a Japón “la conciencia decorativa de la humanidad,” implicando que la profundidad moral residía en Europa mientras Japón destilaba superficies bonitas. Así, el Japonismo perpetuaba la distancia exótica, amortiguando la apropiación con elogios.

Inspirador y Problemático

Inspirador y Problemático

El beneficio artístico era innegable. Romper la perspectiva renacentista liberó a los pintores europeos de la tiranía lineal; los estudios de asimetría provocaron un nuevo diseño gráfico; arquitectos como Frank Lloyd Wright superpusieron pantallas y vacíos que evocaban paneles shōji. La polinización cruzada enriqueció el vocabulario global. Sin embargo, el intercambio gravó a Japón de manera desigual: los comerciantes de curiosidades controlaban las cuotas de exportación; los aranceles favorecían a los intermediarios europeos; las impresiones que asombraron a Van Gogh a menudo se originaban como efímeras baratas que los agricultores una vez usaron para envolver pescado.

Además, el hambre occidental por el “Japón puro” a veces impulsó a los artesanos locales a congelar líneas de artesanía para la demanda turística, deteniendo la evolución natural. Cuando los mercados recompensan los estereotipos, los creadores pueden auto-orientalizarse para sobrevivir. Así, incluso la fascinación positiva puede fosilizar la cultura, reforzando la noción de que la autenticidad equivale a estasis.

Replanteando el Orientalismo en el Arte Contemporáneo

A finales del siglo XX, la globalización cambió el guion sobre el arte orientalista. Artistas de regiones que alguna vez fueron enmarcadas como cuadros tomaron ejemplos del orientalismo y los remezclaron a través de su propia lente, redirigiendo la mirada de maneras que solo ellos podían. Ya no eran musas silenciosas, se convirtieron en directores, diseñadores de escenarios y actores principales, a veces citando la iconografía orientalista textualmente, otras veces distorsionándola más allá del reconocimiento.

Lalla Essaydi

Lalla Essaydi

Un enfoque poderoso ha sido que los artistas revisiten escenas orientalistas clásicas y las reimaginen desde una perspectiva oriental. Como la fotógrafa nacida en Marruecos Lalla Essaydi creó una serie llamada Les Femmes du Maroc en los años 2000, en la que escenifica a mujeres marroquíes en poses que recuerdan a las pinturas de harenes del siglo XIX.

Las mujeres de Essaydi no son odaliscas pasivas; miran con confianza, y su piel y vestimentas están cubiertas con caligrafía árabe (aplicada por la artista usando henna). Esta caligrafía, a menudo extractos de escritos de mujeres, es indescifrable para los forasteros, pero afirma la presencia de las propias voces e historias de las mujeres. Al hacer esto, Essaydi, literalmente, escribe de nuevo en la imagen la agencia que los pintores orientalistas habían borrado. Sus fotografías son hermosas y decorativas en la superficie, como lo era el arte orientalista, pero al observarlas de cerca, desmantelan la antigua fantasía.

Las mujeres son claramente colaboradoras en el arte de Essaydi, no sujetos silenciosos; el entorno (a menudo un interior marroquí real) no tiene la opulencia excesivamente escenificada de una pintura victoriana, sino una sensación doméstica auténtica. El trabajo de Essaydi, y el de otros como ella, efectivamente cambia el guion: el harén exótico se convierte en un espacio donde las mujeres reales afirman su identidad, no uno donde las imaginaciones occidentales deambulan libremente.

Shirin Neshat

Shirin Neshat

Otra artista reconocida, Shirin Neshat desde Irán, aborda narrativas orientalistas y post-orientalistas a través de la fotografía y el cine. La icónica serie de Neshat Mujeres de Alá presenta impactantes imágenes en blanco y negro de mujeres iraníes (a menudo la propia Neshat) envueltas en el chador negro, sosteniendo armas, con poesía en farsi inscrita en las fotografías. Estas obras enfrentan directamente las preconcepciones occidentales: el espectador occidental, acostumbrado a ver a las mujeres musulmanas veladas como víctimas o amenazas sin rostro, se encuentra con una mirada directa e incluso desafiante.

Las imágenes de Neshat están cargadas de contexto histórico iraní (la poesía, las referencias a la guerra Irán-Irak y la Revolución Iraní) que obligan a los espectadores a reconocer que hay una voz interior e historia en estas mujeres más allá de la narrativa occidental de velos y violencia. Al apropiarse del lenguaje visual que los medios occidentales suelen utilizar (velos, armas, caligrafía), pero infundiéndolo con significado personal y político, Neshat desafía el estereotipo desde adentro. Es como si ella estuviera diciendo: no somos sin voz; simplemente no has estado escuchando. Sus películas como Mujeres Sin Hombres también ofrecen retratos matizados de las vidas de las mujeres del Medio Oriente, en marcado contraste con las caracterizaciones orientalistas planas.

El arte contemporáneo está lleno de tales actos de reivindicación. Los artistas con herencia en países anteriormente colonizados o "orientalizados" a menudo utilizan su arte para desmantelar los viejos estereotipos. Lo hacen humanizando a los sujetos que alguna vez fueron exotizados, e inyectando elementos de la vida real y la cultura contemporánea que el orientalismo ignoró.

Youssef Nabil

Youssef Nabil

El artista egipcio Youssef Nabil crea fotografías coloreadas a mano que hacen referencia nostálgica al antiguo cine egipcio y a las imágenes orientalistas, pero sus temas modernos y sutiles alteraciones comentan sobre la mezcla de identidad Este-Oeste. En el ámbito de la pintura, artistas como Ahmad Mater de Arabia Saudita o Shahzia Sikander (originalmente de Pakistán) incorporan formas de arte islámico tradicionales y temas contemporáneos, creando una fusión que desafía el antiguo paradigma orientalista. Al mostrar las realidades modernas -ya sea la vida urbana, las luchas políticas o las narrativas personales- de las culturas orientales, estos artistas rompen la ilusión del Oriente estancado y de cuento de hadas.

Descolonizando la Narrativa Visual

A lo largo de bienales desde Sharjah hasta Yakarta, los artistas realizan reclamaciones similares: instalaciones de VR de circuitos logísticos de La Meca, caligrafía de arte callejero que se transforma en glifos de datos, cómics donde heroínas con hijab hackean satélites. Las instituciones responden—a veces con vacilación—destacando la procedencia, co-curando con asesores comunitarios y revisando las taxonomías de exhibición (no más alas de “Arte Primitivo”). Los debates sobre la restitución pasan de la diplomacia en salas traseras a noticias de primera plana mientras los bronces de Benín regresan y las esculturas jemer salen de las páginas de los catálogos hacia las pistas de los aeropuertos.

La descolonización, en este sentido, es menos una reversión que una remodelación: ampliando aperturas, re‑cableando metadatos, presupuestando para la traducción, pagando alquiler por la propiedad intelectual que durante mucho tiempo se asumió gratuita. Reconoce que la soberanía narrativa es infraestructural—acceso a archivos, flujos de financiamiento, ponderaciones algorítmicas—no meramente moral.

La Relación del Arte de IA con el Orientalismo

Entra el comodín del siglo XXI: la IA generativa. Los modelos se entrenan con miles de millones de imágenes, muchas extraídas de archivos coloniales, fotogramas de películas y fotos de archivo ya impregnadas de sesgo orientalista. Indica “mercado del Medio Oriente,” y el algoritmo a menudo produce minaretes, caravanas de camellos y mujeres veladas—incluso si los datos del horizonte contemporáneo de Abu Dhabi están en el mismo corpus. Los académicos denominan el fallo como orientalismo algorítmico: sesgo dentro, sesgo remix, sesgo fuera en resolución 8K.

Los estudios (Abu‑Kishk et al., 2024) demuestran tres modos de falla: homogenización cultural (ciudades distintas aplanadas en una genérica “Calle Árabe”), arrastre temporal (ropa moderna alucinada en vestimenta otomana) y cebado narrativo (leyendas de modelos insertando “caos,” “misterio,” “exótico” sin ser solicitados). Los desarrolladores ahora se apresuran a curar conjuntos de datos equilibrados, marcar estereotipos y ponderar a los creadores locales más alto en los bucles de entrenamiento. Descolonizar la red neuronal resulta tan espinoso como descolonizar el museo—ambos requieren soberanía sobre los archivos.

Los artistas también luchan creativamente: el colectivo paquistaní Ctrl‑Alt‑J alimenta al modelo solo con cámaras de tráfico de Karachi y tuits en urdu, obligándolo a crear escenas de rickshaws iluminados con neón. Poetas‑codificadores iraníes ajustan clones de GPT en memorias de mujeres, generando contra‑textos polifónicos que ahogan los tropos de encantadores de serpientes. La herramienta se convierte en un campo de batalla disputado en lugar de un destino predeterminado.

Hacia un Canon Artístico Más Inclusivo

Desde fantasías románticas hasta alucinaciones digitales, la representación nunca ha sido un decorado neutral. Es ingeniería cívica para la empatía, la política y el flujo de capital. Los museos ahora anotan etiquetas para el arte orientalista con líneas de tiempo coloniales; los festivales de cine comisionan ciencia ficción del Golfo para mostrarnos mundos mucho más allá de los estereotipos orientalistas; los comités de ética de IA incluyen lingüistas Yoruba porque el lenguaje es verdad, narrativa, historia, ser y devenir.

Un canon inclusivo no solo añade nuevas estanterías alrededor del arte orientalista. Re‑coloca la habitación para que ningún pasillo único reclame la calefacción central. Eso significa exhibir la visión del fotógrafo egipcio X de El Cairo junto a la de Gérôme, unidades de sílabo que emparejan a Kipling con sátira post‑colonial, gobernanza de conjuntos de datos que presupuestan para archivos rurales bengalíes tan escrupulosamente como casas de fotos parisinas. Puntos de vista plurales convierten lo provisional en lo dialógico, evitando que cualquier marco se fosilice en destino.

Este cambio requiere recursos—subvenciones para traducción, fondos de repatriación, espacio en servidores—pero rinde dividendos: una comprensión más rica, una autocrítica más aguda, menos trampas algorítmicas. Sobre todo, otorga a los futuros artistas el derecho de imaginar sus paisajes sin esquivar el foco de atención vintage de otra persona.

Lista de Lectura

- Jennifer Meagher, Orientalismo en el Arte del Siglo XIX. Heilbrunn Timeline of Art History, Metropolitan Museum of Art (2004).

- Edward Said, Orientalismo. Nueva York: Vintage Books (1979).

- Dr. Nancy Demerdash, Orientalismo. Smarthistory (2015).

- Linda Nochlin, El Oriente Imaginario. Art in America (1983).

- Susan Edwards, Repensando el Orientalismo, Nuevamente. Getty (2010).

- Mahmut Özer, La inteligencia artificial reinventa el Orientalismo para la era digital. Daily Sabah (2025).

- Abu-Kishk, Dahan, Garra, ¿La IA como el Nuevo Orientalismo? MeitalConf (2024).

-

Nancy Demerdash, Orientalismo. Clase de Arte de Melbourne (2022).

- Raha Rafii, “Cómo el Mundo del Arte Contemporáneo Reempaqueta el Orientalismo. Hyperallergic (2021).

- David Luhrssen, Revisitar el Orientalismo a Través de las Vidas de los Artistas. Shepherd Express (2018).