Jahrhundertelang verschlangen westliche Zuschauer orientalistische Kunst wegen ihrer üppigen Darstellungen ferner Länder. Ein atmosphärisches Summen, das auf Leinwand getragen wird: Minarette, die in sonnengeflutetem Gold leuchten, Basare, die mit Staub und Verlangen durchzogen sind, Wüstenhimmel, die sich wie seidene Laken spannen. Dies ist der gemalte Orient, wie ihn sich westliche Künstler vorstellten—vergoldet, fern, berauschend—und doch, bei aller exotischen Darbietung, regt sich unter dem Pigment etwas Intimeres. Etwas Verbotenes. Zärtliches. Sinnliches.

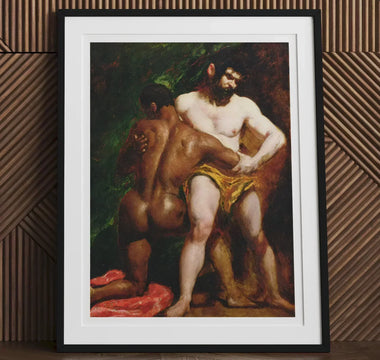

Unter der juwelenbesetzten Oberfläche der orientalistischen Kunst liegen Verflechtungen von Eroberung, Sexualität und der tief codierten Übertragung queeren Verlangens. Eine aufgeladene erotische Stille. Diese Gemälde bieten nicht nur "Ansichten"; sie werden zu Spiegeln dessen, was nicht offen benannt werden konnte. Ein junger Mann, der kniet, ein anderer, der badet, eine Hand, die Schulter oder Hüfte streift—das sind Signale, keine Szenerie.

Dies sind nicht nur Panoramen von Kamelpfaden und Moscheekuppeln. Dies sind aufgeladene Fiktionen—Verlangen, verkleidet in ethnografischem Kostüm. Der homoerotische Blick, verborgen in Stofffalten und schimmerndem Öl, pulsiert leise darunter.

Diese Hinweise zu verstehen, ist wichtig. Denn orientalistische Malerei nur als koloniale Fantasie zu lesen, bedeutet, die stillen Revolutionen zu übersehen, die in ihren Schatten stattfinden. Dies waren Orte der Subversion—der erotischen Vorstellungskraft, die gegen die puritanische Haut des Imperiums ankämpfte.

Sie zeigen uns, wie queeres Verlangen immer seinen Weg durch die Risse in der Fassade des Imperiums gefunden hat. Und wie der männliche Blick—wenn er sich auf andere Männer richtet—sowohl eine Waffe als auch ein Flüstern wird. Ein Dokument der Macht, ja. Aber auch manchmal ein Zufluchtsort ungesprochenen Verlangens.

Wichtige Erkenntnisse

-

Echos des Verlangens: Viele orientalistische Gemälde des 19. Jahrhunderts aus dem Nahen Osten und Nordafrika tragen verschleierte, oft übersehene homoerotische Elemente—Aktionen gleichgeschlechtlicher Anziehung, die in Haltung, Blick und Geste kodiert sind.

-

Macht und Blick: Der homosexuelle männliche Blick innerhalb der orientalistischen Kunst verflechtet sich mit imperialistischen Strukturen und zeigt, wie koloniale Dominanz und sexuelle Projektion in Pinselstrich und Hintergrund koexistierten.

-

Parallele Traditionen: Während westliche Künstler homoerotisches Verlangen in Zweideutigkeit hüllten, boten persische Miniaturen und osmanische Manuskripte explizitere, nuanciertere Darstellungen gleichgeschlechtlicher Intimität.

-

Queering the Canon : Künstlerinnen wie Elisabeth Jerichau-Baumann stellten heterosexuelle Normen in Frage, indem sie orientalistische Tropen durch einen queeren weiblichen Blick neu interpretierten und alternative Lesarten sowohl des Subjekts als auch des Kontexts anboten.

-

Dauerhafte Resonanz: Wissenschaftler wie Edward Said und Joseph Massad fordern uns auf, orientalistische Kunst durch eine kritische, queere postkoloniale Linse neu zu betrachten—sie bestehen darauf, dass wir nicht nur sehen, was gemalt wurde, sondern auch warum und für wen.

Eine Reise jenseits der Oberfläche

Paris, 1870er Jahre. Die Stadt pulsiert mit Tinte—Reiseberichte, Journale, Telegramme, die mit der Hitze ferner Häfen getränkt sind. Kairo. Konstantinopel. Algier. Ihre Namen fallen wie Parfüm in literarischen Salons, dicht mit Tabak und Hunger. Was aus diesen Orten zurückkehrt, ist nicht nur Geografie, sondern Glanz: der Junge, der in der Dämmerung tanzte, der Diener, dessen Hände beim Teeeinschenken zitterten, die Kurve eines fremden Halses, die durch einen Musselin-Schleier erblickt wurde.

Diese Fragmente—halb Fantasie, halb Bericht—wurden zum Gerüst eines westlichen Mythos. Künstler brachten nicht nur Skizzen zurück, sondern auch Souvenirs der Sehnsucht, die durch Distanz und Verkleidung genießbar gemacht wurden. In Leinwänden, getränkt mit Ocker und Schatten, entstand orientalistische Kunst als stille Bühne für erotische Projektion, deren Intimität durch kulturelle Maskerade getarnt war.

Und so, hinter jedem sonnenbeschienenen Minarett, ein Flüstern. Hinter jedem Marktstand, ein Puls. Dies ist nicht einfach Dokumentation—es ist Traumarbeit. Und aus diesem bestickten Schleier von Mythos und Sehnsucht beginnt sich die Geschichte des homoerotischen Orientalismus zu entfalten.

Schleier und Aussichten: Die Szene des Orientalismus setzen

Der Orientalismus entstand nicht aus einem Vakuum—er kam in Samt und Gewalt gehüllt. Im 19. Jahrhundert hatten europäische Mächte das Imperium zum Spektakel gemacht. Algerien blutete unter französischen Stiefeln, Ägypten beugte sich unter britischen In den Salons von London und Paris wurde der „Orient“ weniger zu einer Geografie als zu einem Fiebertraum. Künstler stillten das Verlangen des Publikums nach dem Exotischen, indem sie leuchtende Basare, herabfallende Schleier und Wüstenfantasien heraufbeschworen. Doch unter jeder Leinwand: Eroberung.

Edward Said würde diesen Mechanismus später benennen: ein visuelles und ideologisches Theater, in dem der Osten nur als Europas gemaltes Gegenstück existierte. Orientalistische Kunst, egal wie detailliert, stellte niemals wirklich Algerien oder Damaskus dar—sie spiegelte das Verlangen des Westens wider, das zu beherrschen, was es begehrte.

Dennoch bewegten sich zwei Strömungen innerhalb dieser ästhetischen Flut. Einige Künstler—darunter Delacroix—suchten die Wahrheit durch Reisen und skizzierten Männer und Minarette, wie sie sie vorfanden. Andere blieben in ihren Ateliers und beschworen Fantasiegeografien aus Erinnerung, Büchern und Sehnsucht.

Unabhängig von der Methode schwollen beide Ströme zu einer visuellen Sprache an, die mit Macht, Verführung und Mythos aufgeladen war. Und in dieses imperiale Gewebe war etwas noch Unfassbareres eingewoben: Homoerotisches Verlangen. Eine Hand, die zu sanft platziert wurde. Ein Junge, der zu leuchtend beleuchtet war. Innerhalb der Falten von Turbanen und den Schatten von Höfen flackerte das Verlangen.

Diese Künstler mussten nicht selbst queer sein. Das System, in dem sie malten, bot Raum—manchmal unbewusst—für den homosexuellen männlichen Blick, sich im heterosexuellen zu verbergen. Der Kolonialismus eroberte schließlich nicht nur Land. Er schrieb Körper neu, ordnete Verlangen um und gestaltete Intimität als fremdes Ding, das gerahmt, konsumiert und—vielleicht—heimlich verehrt werden konnte.

Hier lüften sich die Schleier. Hier weiten sich die Aussichten. Und hier beginnt Homoerotik hinter dem Vorhang des Imperiums zu schimmern.

Erweiterter Blick: Vom heterosexuellen Präzedenzfall zum homosexuellen Einblick

John Berger schrieb einmal, dass Männer Frauen betrachten und Frauen sich selbst beobachten, wie sie betrachtet werden. Laura Mulvey schärfte dies zu einem filmischen Skalpell, das die zelluloiden Illusionen des heterosexuellen männlichen Blicks durchtrennte. Aber was passiert, wenn sich der Blick verschiebt—nicht auf Frauen—sondern auf Männer? Was entsteht, wenn das Verlangen nach innen gerichtet wird und der Beobachter den Beobachteten nicht als Anderen, sondern als gespiegelte Flamme will?

Dies ist das Terrain des homosexuellen männlichen Blicks—weniger offen, mehr verschlüsselt. In einer Welt, die gleichgeschlechtliches Verlangen feindlich gegenübersteht, lernten Künstler, in Silhouetten zu sprechen. Eine Schulter, die im Öl glänzt. Finger, die am Saum eines Gewandes verweilen. Abgewandte Augen, die vor Spannung strotzen.

Innerhalb der orientalistischen Malerei fand dieser verdeckte Blick fruchtbaren Boden. Die Ausrede des „ethnografischen Interesses“ erlaubte es Künstlern, männliche Körper—braun, muskulös, mythologisiert—ohne Verdacht zu studieren. Verlangen hüllte sich in kulturelle Neugier. Intimität wurde als fremd dargestellt und war daher erlaubt.

Doch unter den geschichteten Draperien der Vorstellungskraft des Imperiums hielt das Verlangen an. Diese Gemälde sind nicht einfach Artefakte kolonialer Fantasie; sie sind von geheimem Hunger heimgesuchte Spiegel. Ihr Blick mag in Macht wurzeln, aber er tropft vor Ambivalenz—teilweise Bewunderung, teilweise Besitz, teilweise unausgesprochene Verwandtschaft.

In diesem subtilen Taschenspielertrick werden orientalistische Leinwände doppelt stimmig: Sie bieten der Welt ein Spektakel, während sie denen, die zwischen den Pinselstrichen zu lesen wissen, Verführung zuflüstern.

Wichtige Orientalistische Künstler und Potenzielle Homoerotische Themen

| Künstlername | Kurze Beschreibung der Potenziellen Homoerotischen Elemente |

|---|---|

| Leon Bonnat | Komponierte Szenen, in denen männliche Körper in intimer Pose verweilten—nah genug, um zu erregen, aber immer noch als Brauch gerahmt. |

| Jean-Léon Gérôme | Malte Soldaten in Ruhe, Badende in Marmorkammern—Nacktheit, die durch Ritual gemildert, aber nie neutral war. |

| Léon Bakst | Kleidete männliche Tänzer in Stoffe, die wie Hitze hafteten, und enthüllte nicht nur Haut, sondern auch Andeutungen. |

| Anne-Louis Girodet | Durchdrang Mythos mit einem langsamen, männlichen Schimmer—seine Figuren halb Engel, halb Verlangen. |

Stille Intimitäten: Splitter von Homoerotischen Unterströmungen

Leon Bonnat, Der Barbier von Suez (1876 n. Chr.)

In Der Barbier von Suez (1876), Leon Bonnat malt, was zunächst banal erscheint - eine Rasur in einem Hinterhofladen. Aber verweilen Sie. Der junge Mann lehnt sich nicht mit der Gewohnheit eines Schlucks zurück, sondern mit theatralischer Leichtigkeit: der Bademantel öffnet sich gerade genug, der Hals wölbt sich in Richtung der Leistengegend des Barbiers. Ihre Nähe summt, unausgesprochen. Das Rasiermesser, das nahe an zarter Haut schwebt, wird nicht nur zu einem Werkzeug, sondern zu einer Metapher - Bedrohung und Nervenkitzel, Gefahr, die mit Verlangen gestrichen wird.

Dies ist die Choreografie des Homoerotismus, verkleidet als Alltag. Ein inszenierter Zufall der Nähe. Ein westlicher Künstler, der Gleichgültigkeit vortäuscht, während seine Leinwand ein hungriges Auge verrät.

Jean-Léon Gérôme, mehr kanonisiert, nicht weniger suggestiv. Er malte Männer beim Baden, Faulenzen oder Waffenpolieren in Rhythmen von nackten Muskeln und sorgfältigem Schatten. Sein Orient war bevölkert mit Körpern, die sowohl idealisiert als auch unerklärlich zart waren - männliche Weichheit, die nie ihren Zweck benannte, aber mit Implikation schimmerte. Diese Szenen jetzt zu betrachten, bedeutet zu hinterfragen: Was sah Gérôme, und was wollte er sehen?

Dann kam die Bühne. Unter Diaghilevs Ballets Russes sprang der Orientalismus in Bewegung. Léon Bakst kostümierte Vaslav Nijinsky und andere Tänzer in Seiden, die kaum das Fleisch verhüllten. In Balletten wie Cléopâtre oder Narcisse wurden männliche Körper zu Tempeln der Kurve und Kontrolle - Objekte sowohl der Anbetung als auch des erotischen Spektakels. Diese Aufführungen verwischten das Reich und die Ekstase und verwandelten Choreografie in ein kodiertes Geständnis.

Jedes Werk, jede Geste, war ein Splitter. Aber gesammelt bilden sie ein Prisma: brechende queere Begierde unter dem kolonialen Blick, leise brennend unter Seide und Öl.

Jenseits des Harems: Queere weibliche Perspektiven und sapphischer Orientalismus

Elisabeth Jerichau Baumann, An Egyptian Pot Seller at Gizeh (1876-78 CE)

Wenn die orientalistische Kunst oft eine Domäne der Männer war - verschleierte Frauen durch eine erotisierte Linse der Eroberung zu rahmen - dann überschritt Elisabeth Jerichau-Baumann die Grenzen. Nicht mit Skandal, sondern mit Pinsel und Zugang. Sie war eine der wenigen westlichen Frauen, die Zugang zu den Harems der ägyptischen Elite erhielten. Wo Gérôme imaginierte, erlebte sie.

Ihre Begegnung mit Prinzessin Zainab Nazlı Hanım war kein Voyeurismus, sondern Intimität, die in Pigment umgesetzt wurde. Dies waren nicht nur Porträts; sie waren Transaktionen der Wärme. Fleisch und Seide. Auge trifft Auge. Ihre Gemälde starren nicht. Sie hören zu.

Hier beginnt der sapphische Orientalismus—nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Methode. Jerichau-Baumann malte von innen heraus, nicht von oben herab. Ihr Blick verweilte anders. Nicht kolonial. Nicht gefräßig. Sondern etwas wie Ehrfurcht, wie Anerkennung. Die Frauen, die sie darstellte, scheinen weder unterdrückt noch objektiviert—sie schimmern mit Eigenständigkeit, geschmückt nicht zur Schau, sondern für sich selbst, füreinander, für einen Blick, der ebenfalls weiblich, ebenfalls begehrend sein könnte.

Wo männliche Künstler Frauen als Tableaux darstellten, bot Jerichau-Baumann Zusammenarbeit an. Der Pinselstrich wurde zu einem Austausch, aufgeladen mit leiser Möglichkeit. Kritiker lesen diese Werke heute als Dokumente eines queeren weiblichen Blicks—nicht weil sie sapphische Absicht schreien, sondern weil sie es ausatmen.

Diese Herausforderung ist subtil, aber seismisch. Inmitten eines von Männern dominierten Genres, das Fantasien von Eroberung projiziert, wagt ihr Werk, Erotik nicht als Besitz, sondern als Gemeinschaft zu imaginieren.

Und indem sie dies tut, durchbricht sie den glatten Mythos des Orientalismus. In diesen goldenen Räumen und jasmin-duftenden Stille blühte Queerness—nicht in Rebellion, sondern in Beziehung.

Hier, hinter dem kunstvollen Gitter des Harems, schrieben zwei Frauen um, wie Sehnsucht aussehen könnte—und wem sie gehören könnte.

Homoerotische Traditionen des Nahen Ostens

Jean-Léon Gérôme, Pelt Merchant Of Cairo (1869 n. Chr.)

Sich den Osten nur als Oberfläche vorzustellen, auf die westliche Künstler ihre Wünsche projizierten, bedeutet, Jahrhunderte reich gewebter, intern kultivierter Ausdrücke gleichgeschlechtlicher Intimität zu verflachen. Homoerotik war keine fremde Auferlegung—sie war bereits da, in Versen eingraviert, auf Pergament erleuchtet, in Gärten geflüstert und unter dem Mondlicht von Shiraz gesungen.

In persischer Kunst und Literatur war Schönheit nie an binäre Grenzen gebunden. Der Geliebte war oft männlich: strahlend, schwer fassbar, geschmückt. Der Ghazal—eine poetische Form, die ab dem 9. Jahrhundert florierte—überquoll vor Sehnsucht nach dem Saqi, dem Weinschenker, der nicht nur Trank, sondern auch Versuchung bot. Dies waren keine versteckten Gesten; sie waren offene Anerkennungen des Verlangens, nur durch Metaphern verschleiert, ebenso sehr um der Schönheit willen wie aus Diskretion. Miniaturmalereien—detailliert wie Träume, leuchtend mit Pigment—fingen diese Welt ein: zwei junge Männer, die Blicke austauschen, Körper, die sich in Vergnügen oder Ritual falten, Zärtlichkeit in Silhouette skizziert.

In der osmanischen Kultur war die Tradition nicht weniger lebendig. Die şehrengîz, oder „Stadtthrill“-Poesie, pries die strahlenden Jungen der Straßen und Bäder Istanbuls und vermischte städtische Topographie mit erotischen Topographien des Körpers. Im 18. Jahrhundert wurden im Hamse-yi ‘Atā’ī gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Männern nicht nur dargestellt—sie wurden erzählt, kontextualisiert und manchmal gefeiert. Die Miniaturen des Manuskripts sind unerschrocken: Männer, die nicht als Fantasie, sondern als Geschichte verstrickt sind.

Diese Offenheit existierte neben Widersprüchen. Während einige Höfe Dichter und Maler schützten, bestraften andere genau die Verhaltensweisen, die diese Werke verewigten. Doch selbst unter Druck hielt die Kunst stand—ein Beweis für eine Welt, in der männliche Schönheit und männliches Begehren nicht immer tabu waren und in der Erotik mit Philosophie, Mystik und Ästhetik verflochten war.

Für westliche Künstler des 19. Jahrhunderts—geprägt von Unterdrückung und moralischer Panik—boten solche Traditionen sowohl Inspiration als auch Projektion. Sie fanden in diesen Bildern nicht nur Freiraum, sondern auch Echos dessen, was ihre eigenen Kulturen begraben hatten. Doch zu oft missverstanden oder verfälschten sie. Was einst spirituell oder symbolisch war, wurde zum erotischen Spektakel. Was einst ein innerer Spiegel war, wurde zu einer äußeren Maske.

Um orientalistische Kunst zu verstehen, müssen wir auch den kulturellen Boden darunter verstehen—die Texte, Traditionen und Tabus, die dem kolonialen Blick vorausgingen. Homoerotik im Nahen Osten war weder Erfindung noch Abweichung. Sie war—wie die Poesie von Rumi, die Gemälde von Behzād, die Seufzer des Saqi—Teil der Architektur des Verlangens selbst.

Koloniale Untertöne: Verlangen, Dominanz und der „ethnografische Blick“

Constantin-Jean-Marie Prevost, The Tattooing of a Sailor (1830 CE)

Jede orientalistische Leinwand ist eine Doppelbelichtung. Schauen Sie einmal, und Sie sehen einen Mann—gelassen, gebräunt, in einem Innenhofbad liegend. Schauen Sie noch einmal, und die Schatten flüstern von Eroberung. Nicht nur von Land, sondern von Körpern. Vom Recht zu beobachten, zu definieren und zu konsumieren.

Wie Edward Said uns lehrte, war der Orient nie einfach nur ein Ort—es war eine Aufführung. Und die Bühne wurde vom Imperium gestützt. Was als „dokumentarisch“ oder „ethnografisch“ getarnt war, war oft eine sanfte Herrschaft: eine Art des Sehens, die Menschen in ästhetische Objekte verwandelte, deren Autonomie sich in Silhouette und Rauch auflöste.

Innerhalb dieser visuellen Ökonomie wurde der kolonisierte männliche Körper zum Paradoxon: bewundert, aber infantilisiert, begehrt, aber vermindert, erotisiert, aber reguliert. Ein Soldat könnte einen badenden Jungen mit exquisiter Zärtlichkeit malen und dann in derselben Stadt, die er skizzierte, Sodomiegesetze durchsetzen. Dies ist der koloniale Widerspruch in voller Blüte: die Tat zu kriminalisieren, während das Bild bewahrt wird, das Verlangen zu verbieten, während man sich in seinem ästhetischen Echo sonnt.

Der „ethnografische Blick“ war das Alibi des Imperiums. Er verhüllte Voyeurismus in Neugier, Erotik in Wissenschaft. Er erlaubte westlichen Künstlern und Publikum, sich an verbotenen Blicken zu erfreuen, indem sie vorgaben, etwas anderes zu betrachten – Wissenschaft, Anthropologie, Zivilisation.

Aber die Machtverhältnisse waren nie neutral. Diese Männer – oft Algerier, Ägypter, Osmanen – posierten unter Zwangsarrangements von Klasse, Eroberung oder Verzweiflung. Ihre Schönheit gehörte nicht ihnen. Sie gehörte dem Rahmen, dem Käufer, dem imperialen Archiv.

Und dennoch bestehen ihre Bilder fort – Augen, die unsere über Jahrhunderte hinweg treffen und fragen: Wer beobachtete wen? Wem gehörte was? Was wurde unter dem Deckmantel der Kunst genommen?

Dies soll nicht das Potenzial für queere Verbindungen in diesen Bildern auslöschen – sondern es komplizieren. Selbst die zärtlichsten Darstellungen bleiben von Asymmetrie heimgesucht. Für jedes Aufflackern echter Bewunderung bleibt die koloniale Infrastruktur, die solches Schauen möglich machte.

Verlangen ist in diesen Werken nie unschuldig. Es wird immer vom Imperium vermittelt, seine ästhetischen Freuden verschmelzen mit politischer Gewalt. Und der Pinsel, wie das Bajonett, hinterlässt eine Spur – eine, die mit Sehnsucht gemalt ist, die andere mit Gesetz.

Hin zu einer ethischen Reflexion: Orientalismus aus der Gegenwart neu betrachten

Gabriel Morcillo Raya, Bacanal (1923 CE)

Diese Gemälde jetzt erneut zu betrachten, bedeutet, eine Halle der Spiegel zu betreten. Jeder Schimmer von Sinnlichkeit spiegelt eine weitere Schicht der Verzerrung wider. Ja, es gibt Schönheit – Öl dick mit Gold, Textilien mit schmerzlicher Präzision dargestellt, Haut, die im Sonnenlicht und in der Andeutung leuchtet. Aber es gibt auch die Gewalt des Kontexts. Wer malte diese Körper? Wem gehörten sie? Wer profitierte von ihrer Zurschaustellung?

Orientalistische Kunst fordert uns nicht nur auf, zu bewundern, sondern auch, sich damit auseinanderzusetzen. Der Blick, den sie bietet, ist nie frei schwebend – er ist an die koloniale Maschine gebunden, die solche Bilder möglich machte. Das Homoerotische in diesen Werken zu sehen, bedeutet nicht, ihre Queerness zu leugnen, sondern ihre Kosten zu hinterfragen.

Waren diese Gemälde radikal, weil sie gleichgeschlechtliches Begehren in die Öffentlichkeit schmuggelten? Oder waren sie mitschuldig daran, dieses Begehren auf Stereotypen zu reduzieren—exotisch, verfügbar, stumm? Können wir ihre Subversionen feiern, ohne ihre Komplizenschaft zu entschuldigen?

Zeitgenössische Künstler haben dieses dornige Erbe übernommen. Lalla Essaydi inszeniert orientalistische Szenen mit marokkanischen Frauen, die in Kalligraphie eingefärbt sind—für das westliche Auge unlesbar, resistent gegen Übersetzung. Ihr Werk ist Rückeroberung durch Verweigerung.

Der Fotograf Sunil Gupta prägte den Begriff “camp Orientalism”, indem er queere Ironie mit visueller Pastiche verband, um die Absurditäten des kolonialen Begehrens aufzudecken. Seine Porträts parodieren nicht nur—sie entlarven. Sie zeigen uns, wie leicht Künstlichkeit zur Ideologie wird, wie schnell Erotik in Besitz übergeht.

Sich ethisch mit orientalistischem Homoerotismus auseinanderzusetzen, bedeutet nicht, ihn zu verwerfen, sondern sich mit seinem Unbehagen auseinanderzusetzen—zu fragen, wer beim Schaffen von Schönheit zum Schweigen gebracht wurde. Wir müssen diese Bilder wie Palimpseste lesen, bei denen jeder Pinselstrich genauso viel verdeckt, wie er offenbart.

Begehren und Dominanz, Zärtlichkeit und Diebstahl koexistieren unbehaglich in diesen vergoldeten Rahmen. Wenn wir zu schnell hinschauen, sehen wir nur Romantik. Wenn wir verweilen, sehen wir Struktur.

Dieses Verweilen ist wichtig. Es lehrt uns, dass Kunst nicht nur die Welt widerspiegelt—sie formt sie. Und manchmal muss sie aufgebrochen werden, um verstanden zu werden.

Die Massad-Herausforderung: Hinterfragen westlicher Konstrukte von Sexualität

Antonio María Fabrés y Costa, The Palace Guard (1880 CE)

Im Schatten von orientalistischem Öl und Mythos schwelt eine weitere Frage: Wie benennen wir Begehren? Und wer darf entscheiden, was diese Namen bedeuten?

Hier tritt Joseph Massad auf den Plan, der palästinensische Gelehrte, dessen Arbeit wie ein Beben unter den Gewissheiten der westlichen Queer-Theorie wirkt. In Desiring Arabs argumentiert er, dass die westliche Erfindung des “Homosexuellen”—als feste Identität, medizinische Kategorie, sozialer Typus—nie ein neutraler Export war. Es war eine koloniale Aufzwingung. Ein sprachliches Imperium. Und seine Anwendung in der arabischen Welt, selbst unter dem Banner der Befreiung, löschte oft lokale Verständnisse von Intimität aus, die nicht den binären oder diagnostischen Modellen entsprachen.

Massad leugnet nicht, dass gleichgeschlechtliche Handlungen stattfanden—er besteht darauf, dass sie reichlich und komplex waren. Was er ablehnt, ist die rückwirkende Kennzeichnung dieser Handlungen durch eine westliche Linse, die auf Sichtbarkeit, Kategorisierung und Benennung als Erlösung besteht.

In der orientalistischen Kunst sticht diese Provokation besonders scharf. Haben sich Maler des 19. Jahrhunderts wirklich mit den erotischen Traditionen des Nahen Ostens auseinandergesetzt—oder haben sie diese durch das Prisma ihrer eigenen unterdrückten Wünsche verzerrt? Als Gérôme einen türkischen Jüngling beim Baden malte, sah er da die Überreste der şehrengîz-Poesie? Oder war es einfach eine Leinwand, auf die er seine eigenen verbotenen Sehnsüchte projizierte, geheiligt durch die Distanz?

Kritiker von Massad haben seinen Rahmen als essentialistisch oder ausweichend bezeichnet. Aber seine Herausforderung bleibt eine notwendige Reibung: Inwieweit ist Queerness universell, und wann wird sie zu einer Form der kulturellen Übersetzung—manchmal erhellend, manchmal auslöschend?

Westliche Rahmen erfordern oft Artikulation: ein Geständnis, eine Erklärung, ein Coming-out. Aber viele Traditionen der männlichen Intimität im Nahen Osten lebten nicht in Worten, sondern in Gesten, in Poesie, in flüchtigen Blicken. Sie waren nicht weniger gültig. Sie waren anders lesbar.

Wenn wir also auf diese orientalistischen Bilder zurückblicken, müssen wir fragen: Graben wir Queerness aus oder pflanzen wir sie?

Massad fordert, dass wir vorsichtige Leser der Begierde werden—sensibel nicht nur für die Präsenz, sondern auch für die Projektion, für die Ethik der Interpretation, für die Gefahren, eine moderne westliche Taxonomie auf radikal unterschiedlichen historischen Boden anzuwenden.

Seine Stimme schließt das Gespräch nicht—sie öffnet es.

Kontrastierende Darstellungen von Homoerotik—Westen vs. Naher Osten

In der westlichen orientalistischen Kunst trug das Verlangen oft ein Kostüm. Es kam in Distanz gehüllt, in Subtilität verpackt, gerechtfertigt durch die Sprache der “Entdeckung” oder “Dokumentation.” Der männliche Körper—meist jugendlich, oft rassifiziert—wurde nicht umarmt, sondern inszeniert. Er erschien halb bekleidet in Hammams, in Nähe gebeugt, mitten in einer scheinbar unschuldigen Szene eingefangen. Doch jede Geste schimmerte vor Mehrdeutigkeit. Diese Werke rahmten männliche Intimität nicht als Liebe, sondern als Spektakel—immer mit kolonialer Macht getönt, immer halb verschleiert in plausibler Abstreitbarkeit.

Vergleichen Sie dies mit der persischen Miniatur: kein Spektakel, sondern Symphonie. Gemalte Liebende treffen sich ohne Entschuldigung mit den Augen. Ihre Gesten spiegeln die Couplets der Ghazals wider—Verse, schwer von Wein, Sehnsucht und metaphysischem Schmerz. Der Saqi, Weinschenker und Geliebter, dient sowohl wörtliche als auch erotische Intoxikation und lädt die Betrachter in eine Welt ein, in der das Verlangen nicht verborgen, sondern in Ornament und Metapher stilisiert ist.

Die osmanische Kunst schlug einen dritten Weg ein: Im şehrengîz wurde die Stadt selbst zu einem Katalog der Schönheit, ihre Viertel durch den Reiz von Jungen kartiert, die baden, tanzen oder einfach als verkörperte Poesie existieren. Manuskripte wie das Hamse-yi ‘Atā’ī boten Darstellungen von Sex zwischen Männern mit überraschender Offenheit, die Umschreibungen vollständig umgingen.

Was orientalistische Künstler als Tabufantasie interpretierten, war in vielen Fällen bereits Kanon. Aber durch westliche Augen gefiltert, war es fragmentiert - teils Erotik, teils Ethnografie, teils Imperium. Der Unterschied liegt nicht nur im Stil, sondern in der Struktur: Der eine sucht zu rahmen; der andere, zu fühlen.

| Hauptmerkmale | Beispiele/Motive |

|---|---|

| Westliche Orientalistische Kunst: Oft subtil oder angedeutet, durchdrungen von kolonialer Objektivierung; manchmal als „Ethnografie“ maskiert. | Nähe, suggerierende Posen und ein theatralischer Schwerpunkt auf Jugend und Schönheit |

| Persische Miniaturen: Verwurzelt in poetischen Traditionen (Ghazals) vom 9.-20. Jahrhundert; geliebter oft junger Mann. | Saqi-Motiv, idealisierte Liebhaber, spirituelle und irdische Trunkenheit |

| Osmanische Kunst: Manuskripte wie das 18. Jahrhundert Hamse-yi ‘Atā’ī zeigen sexuelle Handlungen zwischen Männern; şehrengîz-Poesie, die männliche Schönheit feiert. | Militärische Bildsprache als Liebesmetapher, offene Darstellung männlicher Intimität |

Die Fäden der Begierde in einem verworrenen historischen Wandteppich suchen

Antonio María Fabrés y Costa, Der Palastwächter (1880 n. Chr.)

Diese Gemälde des 19. Jahrhunderts zu betrachten, bedeutet, eine Halle der Widersprüche zu betreten - wo Schönheit auf Gewalt beruht, wo Sehnsucht durch Eroberung geht und wo Stille Bände spricht.

Orientalistische Kunst, in ihrer aufgeladensten Form, ist nicht einfach ein Archiv dessen, was gesehen wurde—sondern dessen, was nicht gesagt werden konnte. Der junge Mann, halb in Leinen gehüllt. Der Soldat, der mitten im Waschen erwischt wurde. Die Tänzerin, deren Pose zwischen Choreografie und Verführung schwebt. Jede Figur erscheint leuchtend, zeitlos. Und doch sind sie gebunden—durch Pinselstrich, durch das Imperium, durch das voyeuristische Auge, das sie sowohl zum Objekt als auch zum Ornament machte.

Das Aufdecken des homosexuellen männlichen Blicks in der orientalistischen Kunst bedeutet nicht nur, aufzuzeigen, wo sich das Verlangen versteckt—es bedeutet, die Systeme zu verstehen, die es überhaupt erst erforderlich machten, sich zu verstecken. Diese Künstler malten unter dem Gewicht von Kriminalisierung, religiöser Zensur und persönlichem Risiko. So sickerte das Verlangen in den Hintergrund. Es schlängelte sich in die Komposition, sammelte sich im Schatten, wartete hinter einem Blick.

Aber Sehnsucht verschwindet nicht. Sie passt sich an.

Gleichzeitig diese Werke als mutige Akte queerer Subversion zu preisen, ohne sich mit ihrer kolonialen Komplizenschaft auseinanderzusetzen, bedeutet, den Rahmen mit dem ganzen Bild zu verwechseln. Diese Bilder sind nicht neutral—sie wurden innerhalb von Imperien geschaffen, die die Subjekte, die sie malten, unterwarfen. Und manchmal wurde Erotik ebenso zu einer Waffe wie zu einem Flüstern.

Wir müssen diese Spannungen zusammenhalten: dass gleichgeschlechtliches Verlangen in diesen Werken existierte, pulsierte und sogar blühte—und dass sein Ausdruck oft durch die Asymmetrien von Macht, Rasse und Zugang verzerrt wurde. Das Verlangen war real. Ebenso die Dominanz.

In der Zwischenzeit artikulierten Künstler in den Traditionen des Nahen Ostens bereits mit Klarheit und Komplexität queere Wünsche. Persische Dichter verewigten erotisches Verlangen in Versen, die Jahrhunderte später noch glühen. Osmanische Maler verewigten männliche Liebhaber ohne Entschuldigung oder Verkleidung. Dies waren keine Fantasien—sie waren Aufzeichnungen einer Welt, in der männlich-männliche Intimität heilig, literarisch oder einfach gelebt sein konnte.

Was bedeutet es dann, dass der Westen behauptete, zu entdecken, was der Osten längst ausgedrückt hatte?

Die ethische Interpretation orientalischer Kunst erfordert mehr als das Entschlüsseln homoerotischer Symbolik. Sie fordert uns auf, uns mit unserem eigenen Verlangen nach Klarheit—nach Kategorisierung—nach einem sauberen moralischen Bogen auseinanderzusetzen. Aber diese Werke sind nicht sauber. Sie sind vielschichtig, ambivalent, exquisit und beunruhigend. Sie lösen sich nicht auf. Sie flackern.

Und vielleicht ist das der Punkt.

Denn Verlangen, besonders wenn es mit Geschichte verflochten ist, ist nie einfach. Es überschreitet Grenzen. Es überlebt Unterdrückung. Es macht sich in Pinselstrichen und Metaphern, in Schweigen und Verführungen bemerkbar.

In den Falten von orientalistischen Gemälden liegt ein Archiv der Queerness—teilweise, problematisch, strahlend. Nicht nur, wer wen begehrte, sondern wie Kunst immer Macht, Vergnügen und die Politik des Sehens vermittelt hat.

Diese Bilder zu analysieren bedeutet, an einer langen Tradition des Zurückblickens teilzunehmen—nicht nur um zu beobachten, sondern um zu verstehen, was beim Akt des Betrachtens auf dem Spiel stand. Nicht nur um Schönheit zu finden, sondern um zu fragen: Wessen Schönheit, für wen und zu welchem Preis?