Die Geschichte vermerkt ihre Visionäre oft als Techniker. Alfred Stieglitz lehnte dieses Schicksal ab. Seine Kamera fror die Welt nicht ein; sie beschwor sie. Über sechs Jahrzehnte verwandelte er Silbernitrat in Geständnisse, Glasplatten in Wetterberichte der Seele.

Er baute Bewegungen nicht aus Manifesten, sondern aus Emulsionen. Jeder Druck eine Erklärung, dass Fotografie in ihrer Fähigkeit, zu enthüllen, zu schimmern und zu sprechen, Pinsel oder Meißel ebenbürtig sein könnte. Von schneebedeckten Alleen bis zu fleischfarbenen Negativen, von dichten Porträts bis zu Wolkenlandschaften, die mit metaphysischem Gewicht vibrieren, Stieglitz ließ die Grenze zwischen Bild und innerem Leben verschwimmen.

Er war nicht nur bei der Geburt des Modernismus anwesend. Er half bei der Entbindung. Dann zog er sich in die Dunkelkammer zurück, um seine These in Ton und Korn zu beweisen. Dies ist also nicht die Geschichte eines Mannes, der Bilder machte. Dies ist die Chronik einer Kraft, die sie verwandelte. Bis das Foto schmerzen konnte, bis selbst der Himmel intim wurde.

Wichtige Erkenntnisse

- Fotografie als Alchemie, nicht als Apparat: Für Alfred Stieglitz war die Kamera nie ein Gerät - sie war ein metaphysischer Motor. Sie offenbarte Fotografie als Medium der Beschwörung, nicht der Replikation.

- Von Atmosphäre zu Abstraktion, ohne Intimität zu verlieren: Über Jahrzehnte bewegte sich Stieglitz vom symbolistischen Stadtdunst zur solarisierten Intimität bis zur wolkentragenden Abstraktion - er weigerte sich, auch in den radikalsten formalen Verschiebungen die Distanz zu wahren.

- Oberfläche des Drucks als emotionale Topografie: Stieglitz nutzte fotografische Materialien wie ein Komponist den Ton: Platin für minutiöse Studien, Palladium für sinnliche Weite, Solarisation für ekstatischen Zufall.

- Wolken als Porträts, Porträts als Wetter: Mit den Equivalents kehrte Stieglitz das fotografische Objektiv auf das innere Leben. Und mit seinen Lake George-Porträts verwandelte er Gesten in Klima und Intimität in Terrain.

- Modernismus' Geburtshelfer - und sein fotografisches Gegenstück: Während er den Kubismus und die Abstraktion bei 291 förderte, schuf Stieglitz gleichzeitig einen fotografischen Modernismus ganz eigener Art.

Alfred Stieglitz, The Terminal (ca. 1893)

Symbolistische und Piktorialistische Anfänge

Er wanderte durch Manhattan wie ein Wiedergänger aus den Salons Münchens, mit einem Stativ im Schlepptau, als könnte der Schnee selbst Geheimnisse ins Glas flüstern. Alfred Stieglitz, immer noch mit europäischer Präzision und romantischer Ernüchterung überzogen, war 1890 mit der Kamera als Orakel - nicht als Stenograf - nach Amerika zurückgekehrt.

Er war empört über die utilitaristische Beschränkung des Mediums, seine standardmäßige Ausrichtung auf das Dokumentarische und Wegwerfbare. Was er wollte, war Essenz. Was er wollte, war das, was die Symbolisten in Ölen und Tinte gefunden hatten: Stimmung als Botschaft, Unschärfe als Grenze, Schönheit nicht als Verzierung, sondern als Beschwörung.

In diesen frühen Fotografien löst sich die Stadt auf. Es ist nicht New York - es ist eine vor-verbale Architektur der Sehnsucht. Fifth Avenue, Winter (1896) ist weniger eine Straßenszene als ein emotionales Barometer: Eine einsame Gestalt lenkt eine Kutsche durch einen schneebedeckten Abgrund, während der stürmische Weißraum an Struktur und Schatten nagt. Das Foto pulsiert mit Abwesenheit, und das Chiaroscuro-Schmelzen des Bildes verwischt Pferd von Dampf, Mann von Mission. „Drei Stunden habe ich gewartet“, schrieb Stieglitz später. Nicht auf den Schuss, sondern auf den Moment. Das Foto wird nicht eingefangen. Es wird beschworen.

Stieglitz' Verwandtschaft mit den Piktorialisten - einer Koalition, die Fotografie als Pigment und Geste behandelte - verankerte diese frühen Ambitionen. Wo Verschlussklicks lediglich das Sichtbare kartiert haben könnten, bevorzugten diese Fotografen die Ränder der Vision: körnige Träumereien, leuchtende Nebel, kompositorische Hommage an Whistler oder Monet. Für sie war das Foto eine lyrische Strophe in Silber. Das Bild sollte gefühlt werden, bevor es verstanden wurde.

Bis 1902 hatte Stieglitz seine ästhetische Treue in infrastrukturelle Aktion verwandelt. Er gründete die Photo-Secession, eine aufständische Bewegung, die darauf abzielte, die Fotografie von den steifen Revers des Amateurismus zu lösen. Ihr Begleitjournal, Camera Work, wurde sowohl Schrift als auch Salon. Der Erhebung des Mediums gewidmet. Dann, im Jahr 1905, öffneten sich The Little Galleries of the Photo-Secession in der 291 Fifth Avenue. Ein schmaler Raum, der zu einem Wirbel für das Debüt des amerikanischen Modernismus werden sollte.

Trotzdem blieb Stieglitz, selbst als 291 die schroffen Geometrien von Picasso und die gebrochene Stille von Cézanne ausstellte, im Dialog mit der atmosphärischen Poetik des Piktorialismus. Gummibichromatverfahren, Photogravurtexturen, Weichzeichnerbeschwörungen - all dies waren Werkzeuge nicht der Klarheit, sondern der Innerlichkeit. Seine Zeitgenossen arbeiteten an ihren Drucken wie Mönche an Pergament: Emulsionen behandelt wie Tinkturen, Kompositionen geprobt wie Sonaten. Von Londons Linked Ring bis zu den aufstrebenden Kameraclubs in New York bemühten sich Fotografen zu beweisen, dass ihre Bilder Emotionen wie Farbe bluten konnten.

In dieser Zeit hörte die Kamera auf, ein Auge zu sein, und wurde zu einer Psyche. Komposition war Emotion in Verkleidung; jede Belichtung, eine Wette, dass die Zeit selbst sich in etwas Schönes verwischen könnte.

Techniken und Themen (um 1890-1905): Stieglitz meisterte Belichtungen, die mechanischer Vorhersehbarkeit trotzten - Nacht, Schneefall, Feuchtigkeit. The Terminal (1893), zum Beispiel, inszeniert Chiaroscuro nicht als stilistische Nachsicht, sondern als existenziellen Dialekt: Figuren, die von den verschwindenden Rändern des Lichts verschlungen werden. Seine Drucke spiegeln symbolistische Überzeugungen wider. Die Vorstellung, dass die Welt nie ganz das ist, was sie zu sein scheint, und dass die Fotografie vielleicht in ihrer höchsten Form dies beweisen könnte.

Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe-Hände und Fingerhut (ca. 1919)

Palladium-Alchemie und solarisierte Träume

In den 1910er Jahren hatte Alfred Stieglitz die Dunkelkammer in eine Andachtskammer verwandelt. Jeglicher Anschein von Objektivität war verschwunden; was blieb, war Chemie als Beschwörung. Er war weniger ein Dokumentarist als ein Medium. Er beschwor Wärme und Leuchtkraft aus Emulsionen und seltenen Metallen, beugte die Zeit nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Ton. Wo frühe Arbeiten mit Atmosphäre flirteten, kollabierte seine mittlere Periode in ihr. Nicht zufrieden damit, die Welt einzufangen, wollte er ihre Haut neu komponieren.

Zentral für diese Transmutation war seine fast obsessive Annahme des Palladiumdrucks. Ein metallurgischer Verwandter des Platins, aber mit tieferer tonaler Zauberei. Paul Strand, stets der technische Flüsterer, hatte ihn dazu gedrängt. Palladium, argumentierte Strand, biete eine „feinere Tonalität“, eine taktile Intimität, die raueren Silberdrucke verweigerten. Stieglitz nahm den Rat wie ein Sakrament an. Bis 1918 hatte er begonnen, Palladiumbilder mit der Präzision eines Renaissance-Metallurgen und dem Hunger eines Mystikers zu fertigen.

Der Druckprozess wird zur Liturgie. Für O’Keeffes Haut: Palladium. Für ihre Finger: Platin. Jede Wahl abgestimmt auf das, was das Subjekt ausstrahlt, nicht nur auf das, was das Objektiv empfängt. Palladium trug das Gewicht der Intimität. Sein tiefer Ton passte zu Schatten und Skulptur. Platin bot Textur ohne Proklamation. In seinen Händen war Papier kein neutraler Boden, sondern ein geladenes Feld. Fleisch wurde zur Skulptur, Schatten wurde zur Schrift.

Dies waren keine Porträts. Es waren Erscheinungen, die in braun-schwarzem Atem dargestellt wurden: Akte, die in samtigen Tönen gehüllt waren, Stillleben, die mit molekularer Anmut schimmerten. Jeder Druck trug Gewicht. Nicht nur visuell, sondern moralisch. „Der Druck lebt“, erklärte er. „Es ist KUNST.“ Und für Stieglitz bedeutete das, dass es eine spirituelle Gleichung erfüllte—Textur + Technik = Wahrheit.

Als er dem Museum of Fine Arts in Boston mehrere solcher Drucke schenkte—eine Institution, die damals jungfräulich in Bezug auf Fotografie war—war es kein Angebot. Es war eine Herausforderung. Diese Drucke waren keine Experimente mehr. Sie waren Argumente. Dass Fleisch, Körnung, Schatten so überzeugend flüstern konnten wie Öl auf Leinwand.

Dann kamen die Unfälle. Oder vielmehr die Offenbarungen in ihnen. Solarisation, diese rebellische Umkehrung der Töne unter sengendem Licht, fand ihren Weg in seinen Prozess wie Blitz in Kathedralenglas. Am Lake George, unter der manischen Liebkosung der Mittagssonne, begann Stieglitz Momente visueller Verbrennung zu inszenieren: Halos loderten um Schultern, Silhouetten wurden geisterhaft weiß, während Schatten sich zu Tinte verdichteten. Dies waren keine Mängel. Es waren Offenbarungen. Paul Strand bemerkte es am besten: Stieglitz hatte einen Defekt genommen und eine Doktrin geschaffen.

Die solarisierten Bilder schimmern mit etwas, das über die Kontrolle hinausgeht. Wie Röntgenbilder der Begierde oder Erinnerungen, die gegen Glas gedrückt werden. Figuren erscheinen strahlend, aber ungreifbar. Licht verhält sich unartig. Textur tanzt. Und indem er dies tut, kehrte Stieglitz das Grundprinzip der Fotografie um: Es ging nicht mehr um das Sehen, sondern um das Empfinden dessen, was das Sehen nicht vollständig erfassen kann.

Diese Drucke waren keine Fotografien. Sie waren Fingerabdrücke der Hingabe.

Ästhetische Notizen: In dieser Ära war Material Emotion. Palladium wurde zum Register für Fleisch und Schatten: warm, ernst, glänzend. Stieglitz reservierte Platinpapier für mikrokosmische Studien—besonders Hände, wo Gesten die Biografie ersetzen—und entfaltete Palladium für den gesamten Körper. Er sprach von „glänzenden Highlights“ nicht als visuelle Fußnoten, sondern als Äquivalente zum inneren Klima. Haut wurde zur Landschaft; Schatten wurde zur Schrift.

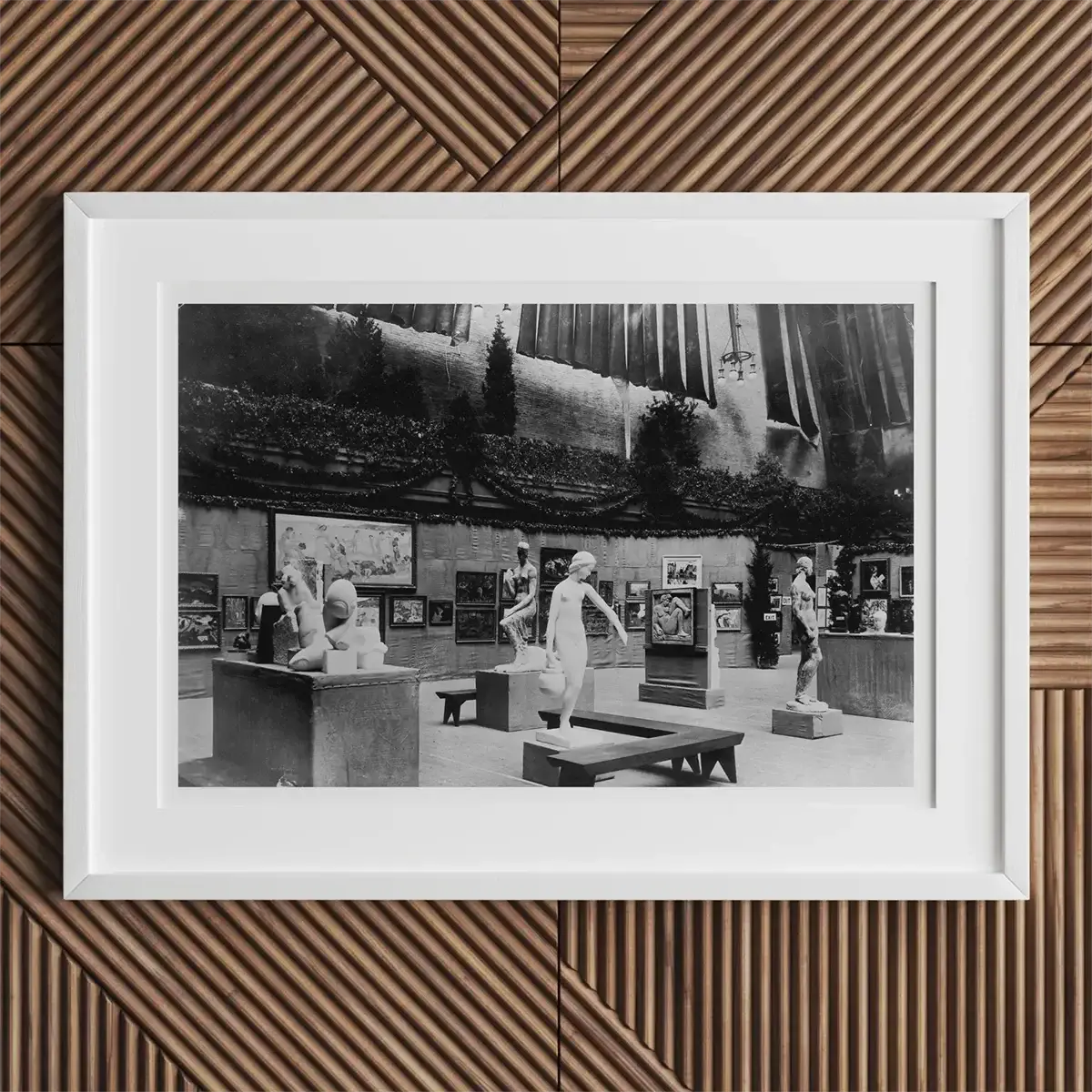

Im Inneren der Armory Show (ca. 1913)

Die Armory Show und der Modernismus

1913 kündigte sich nicht sanft an. Es brach in die amerikanische Kunstwelt ein wie ein gerissener Nerv. Die Armory Show kam nach New York, vollgepackt mit visueller Ketzerei. Braques gebrochene Tische, Duchamps mechanische Körper, Matisses säurehaltige Farbexplosionen. Doch innerhalb des Donnerschlags des europäischen Modernismus entfaltete sich leise eine andere Art der Detonation bei 291.

Dort hängte Alfred Stieglitz nicht einfach Kunst auf. Er inszenierte Kollisionen. Seine Galerie hatte bereits die Umwälzung der Armory vorweggenommen und New York mit Cézanne, Picasso, Brâncuși bekannt gemacht. Während andere den Schock entdeckten, kultivierte er ihn seit Jahren. Und mitten im Lärm der Armory setzte er seine eigene Gegenmelodie: eine Ausstellung seiner eigenen Fotografien. Nicht als Kontrast. Als gleichwertig.

Marcel Duchamp erinnerte sich später an den Moment: Georgia O’Keeffe fotografierte, Stieglitz hielt Vorträge, Abstraktion lag in der Luft wie Ozon. Die Kamera war diesmal nicht Zeuge, sondern Teilnehmer. Und Stieglitz, zwischen Öl-Titanen stehend, war nicht mehr Kurator. Er war Rivale.

Doch mit der Berühmtheit kam eine Art Rückzug. Nachdem sich der Rauch der Armory verzogen hatte, trat Stieglitz zurück. Nicht in Resignation, sondern in Neukalibrierung. Das Spektakel des Modernismus hatte seine Wirksamkeit bewiesen. Jetzt würde er beweisen, dass Fotografie, mit gleicher Kühnheit gehandhabt, damit konkurrieren konnte. „Ich werde zum Medium selbst zurückkehren“, sagte er seinen Vertrauten. Nicht mit Nostalgie, sondern mit einem durch die Nähe zur Malerei geschärften Zweck.

Ein studentischer Schriftsteller bemerkte später, dass die Armory einen „Höhepunkt seiner Unterstützung der modernen Kunst für die Öffentlichkeit“ markierte, nach dem er sich wieder nach innen wandte. Zur Linse, zum Druck, zur Chemie des Selbst. Was ein Galeriekrieg gewesen war, wurde zu einer Dunkelkammer-Auferstehung. Seine letzten Ausgaben von Camera Work flackerten bis 1917 aus. Den Rest dieses Jahrzehnts verbrachte er in Stille - fotografisch vielleicht, aber nicht passiv.

Der Bruch mit dem Piktorialismus war langsam, aber vollständig. Weg waren Gummidrucke und verschwommene Linsen. An ihrer Stelle: Präzision. Linie. Treue des Lichts. Das war kein Purismus. Es war Rebellion in einem schärferen Ton. Der Modernismus hatte die Regeln geändert. Stieglitz antwortete, indem er das Spielfeld neu zeichnete.

Und indem er dies tat, befreite er die Fotografie sowohl von malerischer Nachahmung als auch von salonfähiger Respektabilität. Die Linse wurde zu ihrem eigenen Dialekt. Keine visuelle Übersetzung anderer Künste, sondern eine autonome Grammatik. Bereits in den frühen 1920er Jahren brauchte die Fotografie keinen Vergleich mehr, um sich zu rechtfertigen. Sie konnte einfach sprechen.

Wendepunkt: Stieglitz’s Wendung von 1913 ist keine Ablehnung des Modernismus, sondern eine radikale Aufnahme. Er verwirft die Abstraktion nicht. Er internalisiert sie. Seine nachfolgenden Bilder ahmen den Kubismus nicht nach. Sie brechen dessen Ethik: Zusammenbruch der Oberfläche, Erhebung der Form, Emotion durch Geometrie. Selbst sein Schweigen ist architektonisch. Es strukturiert seinen nächsten Akt.

Alfred Stieglitz, Porträt von Georgia O’Keeffe (ca. 1924-27)

Lake George: Spirituelle Intimität in Porträts

Wenn New York Verbrennung war, war Lake George Destillation. Bis 1917 hatte Alfred Stieglitz begonnen, was zu seinem langen Sommeraufenthalt in die Adirondack-Hinterland werden sollte. Eine Migration nicht weg vom Modernismus, sondern hin zu dessen Mark. Der See, durch die Familie geerbt, wurde zum Heiligtum und Studio: teils Kloster, teils Schmelztiegel. “Der See ist vielleicht mein ältester Freund,” schrieb er, und was er dort schuf, war kein Rückzug. Es war eine Offenbarung.

Die Porträts aus dieser Ära posieren nicht. Sie atmen ein. Besonders die von Georgia O’Keeffe . Sie erscheint nicht als Muse, sondern als Achse: über 300 Mal in nur wenigen Jahren fotografiert, blüht ihre Präsenz auf Silbernitrat wie Atem auf Glas. In Porträt von Georgia O’Keeffe (1920) ist sie nicht inszeniert; sie ist eingetaucht. Licht schneidet ihr Profil in Äther und Kante. Ihre Silhouette und der umliegende Wald scheinen denselben Puls zu teilen.

Aber es ist nicht die Ähnlichkeit, die Stieglitz verfolgt. Es ist die Verschmelzung. Hände, Torso, Einblicke. Jedes wird zu einer Silbe in dem, was er Eine Demonstration der Porträtkunst nannte, eine polyphone Partitur, in der Fragmente ganze Figuren ersetzen und Essenz die Anatomie übertrumpft. Dies sind nicht nur Bilder von Menschen. Sie sind Studien in Präsenz. Wie Liebe in Gesten verweilt, wie Stille anatomisch sein kann.

Und die Menschen waren nicht allein. Die Scheunen, Bäume, Felder und sogar Nebel von Lake George wurden Teil dieser intimen Kosmologie. Die Rinde eines Ahorns trug die Streifen von Alter und Anmut; ein verrottender Zaun die gleiche Haltung wie eine alternde Hand. Das Land war nicht Kulisse. Es war Verwandtschaft.

In einem Bild steht O’Keeffe in der Nähe eines hölzernen Gehwegs, der sich himmelwärts windet. In einem anderen umschlingen Ranken einen zerfallenden Schuppen. Jedes Bild liest sich wie ein Geständnis: dass Zeit Form ist, dass Liebe Wetter hinterlässt. Dass das Sichtbare nie die ganze Geschichte ist.

In diesen letzten Bildern wird die Kamera hellseherisch. Nicht voraussagend, sondern registrierend, was nicht laut ausgesprochen werden kann. Ob Himmel, Körper oder Rinde, jedes Bild trägt denselben Puls: den Glauben, dass Sehen nicht passiv ist. Es berührt zurück.

Beständiges Motiv: Der Kritiker Lewis Mumford schrieb, dass in Stieglitz' Porträts die Berührung einer Hand „den Bericht der Hand… wie sie über den Körper des Geliebten wandert“ hervorrufen könnte. Dies war keine Analogie. Es war Methode. Seine Porträts stellen nicht dar. Sie übertragen. O’Keeffe nannte die Lake George Serie „das schönste fotografische Dokument unserer Zeit.“ Aber Schönheit war der Nebeneffekt. Die eigentliche Arbeit war die Transkription: von Präsenz, von Erotik, von Ehrfurcht, von Verfall.

Alfred Stieglitz, Equivalent (1923)

Himmelsvisionen: Die Äquivalente

In den 1920er Jahren richtete Alfred Stieglitz seine Linse gen Himmel. Nicht aus Eskapismus, sondern aus Konfrontation. Die Kamera, einst sein Fenster zu Menschen und Orten, drehte sich nun um neunzig Grad, um den Wolken nicht als Objekte, sondern als Gesprächspartner zu begegnen. Das waren keine Landschaften. Es waren Provokationen, ausgeführt in Dampf und Leere. Kein Horizont. Kein Anker. Nur Wolken und Emulsion, die ungebundene Psyche in Monochrom kartiert.

Er nannte sie Äquivalente, aber sie waren keine Äquivalente von etwas, das man in einem Lehrbuch finden würde. Es waren tonale Verhandlungen. Zwischen Emotion und Luft, zwischen kosmischem Maßstab und intimem Gestus. Ein Kumulus könnte für Trauer stehen. Eine vernebelte Ausbreitung könnte Erhebung widerhallen. In Stieglitz' Händen wurde der Himmel zu einer Tastatur, und seine Belichtungen schlugen Akkorde über die sichtbare Oktave.

Das war keine visuelle Metapher. Das war eine visuelle Partitur. „Musik: Eine Sequenz von zehn Wolkenfotografien“ (1922) beschreibt keine Szene; sie führt eine auf. Jeder Druck registriert den Rhythmus von Atem, Gedanken, Erinnerung. Wolken als Gedächtnisstützen für Gefühle. Ohne Erde, Baum oder Gebäude funktionieren diese Bilder in der Schwebe. Man betrachtet sie nicht; man fällt durch sie hindurch.

Technisch verwirren sie. Sie verlangen keine Objekterkennung, keinen kompositorischen Anker. Ein Betrachter kann sie nicht „platzieren“, weil sie ortlos sind. In diesem Schwindel liegt ihre Revolution. Indem er diese Abstraktionen 1925 in „Seven Americans“ ausstellte, versetzte Stieglitz dem fotografischen Literalismus einen Schlag. Das war keine Illustration. Das war Anrufung.

Daniell Cornell würde diese Werke später in den breiteren Erkundungen der Avantgarde positionieren. Wie Kandinskys synästhetische Farben, Arps schwebende Formen. Aber Stieglitz lieh sich nicht aus. Er spiegelte. Wo andere Abstraktion malten, beschwor er sie aus der Luft. Wo sich Modernisten nach innen wandten, schaute er nach oben.

Und dennoch waren dies keine Bilder des Himmels. Es waren Porträts. Des Bewusstseins. Des Glaubens. Der Einsamkeit. Kritiker Lewis Mumford verglich sie mit der Hand eines Liebhabers, die über den Körper eines Geliebten streicht: taktil in der Implikation, wenn auch nicht in der Form. Selbst ohne Figuren sprachen sie eine Sprache der Nähe. Der Begegnung.

Und so wurde Stieglitz, immer der Formalist, ein Mystiker. Er fotografierte den Himmel nicht, um ihn zu beanspruchen, sondern um ihm etwas zu gestehen. In den Äquivalenten ist Licht keine Beleuchtung. Es ist Sprache.

Wichtige Äquivalente: Equivalent (1923) trägt das Gewicht der Geste: eine Welle von Weiß, die sich durch Grau drängt, mit dem stillen Drängen einer zurückkehrenden Erinnerung aufsteigend. Equivalent, 1929 ist fast geologisch. Seine Wolkenform brodelt wie Magma mitten im Ausbruch. Keines beschreibt einen Sturm. Beide beschreiben einen Geisteszustand. Das Auge liest sie als Wetter; der Geist empfängt sie als Wahrheit.

Leseliste

- Annear, Judy, Hrsg. Alfred Stieglitz: The Lake George Years. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2010.

- Art Institute of Chicago. Die Alfred Stieglitz Sammlung: Equivalents.

- Art Institute of Chicago. Die Alfred Stieglitz Sammlung: Lake George.

- Art Institute of Chicago. Die Alfred Stieglitz Sammlung: Kleine Galerien der Photo-Secession/291.

- Art Institute of Chicago. Die Alfred Stieglitz Sammlung: Piktorialismus.

- Cornell, Daniell, Hrsg. Alfred Stieglitz und das Equivalent: Die Natur der Fotografie neu erfinden. New Haven: Yale University Art Gallery, 1999.

- Greenough, Sarah. “Ein großartiger Tag für Palladio: Alfred Stieglitz' Palladium Fotografien.” In Platin- und Palladiumfotografien: Technische Geschichte, Kennerblick und Erhaltung, herausgegeben von Constance McCabe, 348-55. Washington, DC: American Institute for Conservation, 2017.

- Internationales Zentrum für Fotografie. Reflexionen in einem Glase Auge: Werke aus der Sammlung des Internationalen Zentrums für Fotografie. Boston: Little, Brown, 1999.

- Wetzel, Bill. “Alfred Stieglitz & die Armory Show: Ihr Einfluss auf sein Leben und sein Werk.” Undergraduate Review 2, Nr. 1 (1988). https://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol2/iss1/8/.