In einem Sommer, der vor Hitze und unwahrscheinlichen Träumen triefte, schlurfte 1860 in Richtung Legende. Am Rande Londons — löwenmähnig und unruhig wie ein heidnischer Gott — erklomm William Morris eine Leiter in Richtung Unsterblichkeit. Red House, seine seltsame, schöne Festung der Rebellion, wurde nicht gebaut, um Körper zu schützen; es wurde gebaut, um eine Revolution zu beherbergen, Ziegel für Ziegel der Herausforderung.

Sonnenlicht fiel schräg auf weiß getünchte Wände, die nach Transformation lechzten. Bald würden sie mit Rittern in Rüstung und Königinnen, schwer vor Sehnsucht, erstrahlen, gemalt von Händen, die nicht vor Zweifel, sondern vor heftiger, freudiger Kühnheit zitterten. Unter der Leiter lag Dante Gabriel Rossetti wie ein dekadenter Prophet ausgestreckt und schleuderte Kritiken so beiläufig wie ein Junge Steine übers Wasser springen lässt, und heckelte Morris' Darstellung von Sir Lancelot und Königin Guenevere zu schärferem Mythos.

Dies war keine häusliche Renovierung. Red House war ein Manifest, das sich als Architektur tarnte. Rossetti, immer der Zyniker, nannte es „mehr ein Gedicht als ein Haus, aber auch bewundernswert zum Leben.“ Aber Morris wusste es besser: es war eine Belagerungsmaschine, die direkt auf das fahle Gesicht des viktorianischen industriellen Verfalls zielte.

Hier nahm die Kameradschaft den fiebrigen Glanz eines religiösen Ritus an. Das Lachen war ausgelassen, die Farbspritzer wütend, die Poesie halb gemurmelt durch Mundvoll Ale und Argumente. Red House flüsterte nicht seine Rebellion; es heulte sie durch jeden geschnitzten Sturz, jedes wilde Fresko der Sehnsucht und des Trotzes.

Die Präraffaelitische Bruderschaft, einst eine geflüsterte Meuterei gegen die verknöcherte Royal Academy, hatte sich hier zu etwas Lauterem, Hungrigerem entwickelt. Gegründet 1848, hatte die Bruderschaft — Millais, Hunt, Rossetti und ihre leidenschaftlichen Gefährten — zuerst ihre Treue zur Wahrheit und Natur gegen die erstickenden Formeln der klassischen Malerei erklärt. Aber im Red House verdichtete sich dieser Trotz, durchdrang jede Ecke der Existenz.

Morris und seine Verbündeten wollten nicht nur Kunst in ihrem Leben; sie wollten das Leben als Kunst, ungeteilt, unvermindert. Jedes handgemischte Pigment, jeder handgeschmiedete Nagel, jeder im Entstehen begriffene Wandteppich war eine Zurückweisung der Maschine, der Fließbandarbeit, der seelenraubenden Welt, die sich jenseits ihres roten Backstein-Eden formte.

Die Mythologie, die sie malten, war kein Eskapismus. Es war Aufstand. Indem sie zurückgriffen — auf Giottos unbeholfene Heilige und Fra Angelicos zitternde Madonnen — trieben sie sich selbst voran und bestanden darauf, dass Aufrichtigkeit, Farbe und Handwerkskunst eine Zivilisation von ihrem eigenen industriellen Abgrund zurückreißen könnten.

Das Rote Haus pulsierte mit diesem wilden Ehrgeiz. Es war ein lebendiger Text, eine atmende Leinwand, ein Manifest: Schönheit sollte nicht hinter Samtseilen in Galerien versteckt werden. Sie gehörte in das Blut und den Atem des täglichen Lebens — im Knarren eines handgeschnitzten Stuhls, im blauen Farbfleck auf einer Küchentür.

Und so erklärten Morris und seine Verschwörer mit einem Lachen, das laut genug war, um den Putz zu sprengen, eine neue Art von Revolution: nicht eine der Guillotinen oder Manifeste, sondern der Hände bei der Arbeit und der entfesselten Fantasie. Das Rote Haus war kein Rückzugsort. Es war ein Akt des Krieges — eine Belagerung gegen die Hässlichkeit selbst.

Wichtige Erkenntnisse

-

In den leuchtenden Sommern des Roten Hauses, verwebten William Morris und die Präraffaeliten Kunst in das Gewebe des Lebens und entfachten eine Revolution, die die viktorianische Konformität zugunsten mittelalterlicher Authentizität, leidenschaftlicher Kameradschaft und Schönheit als universelles Recht ablehnte.

-

Angetrieben von einer berauschenden Mischung aus romantischem Mittelalter und radikalem Sozialismus, stellte Morris die Mechanisierung des Industriezeitalters in Frage und verkündete, dass Kunst und Arbeit sich vereinen müssen, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der Schönheit jede Seele erhebt und nicht nur das Leben der wenigen Privilegierten schmückt.

-

Innerhalb des Kaleidoskops persönlicher Triumphe und Herzschmerz der Bruderschaft—eindringlich festgehalten in Rossettis ätherischen Porträts und Morris' visionären Wandteppichen—entstand ein dauerhaftes Ethos: dass das Leben selbst die größte Leinwand ist und jeder Mensch es verdient, inmitten von Kunstfertigkeit statt Mühsal zu leben.

-

Von rebellischen Malern bis zu leidenschaftlichen Handwerkern, das Erbe der Präraffaelitischen Bruderschaft ist ein Zeugnis für jugendlichen Idealismus, der sich zu einer dauerhaften kulturellen Transformation entwickelt und nachfolgende Bewegungen von Arts and Crafts bis hin zu modernem nachhaltigem Design tief beeinflusst hat.

-

Morris' lebenslange Suche nach einer ästhetischen Utopie—wo handgefertigte Schönheit den Alltag durchdringt—bleibt heute dringend relevant und erinnert uns in einem Zeitalter des digitalen Industrialismus daran, dass Kunst kein Luxus ist, sondern das schlagende Herz der Menschheit selbst.

Die frühen Jahre von William Morris

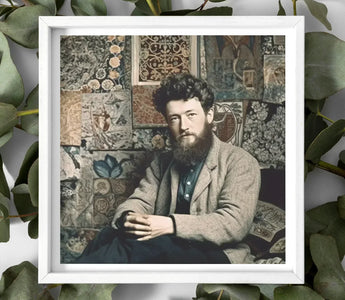

Emery Walker, William Morris im Alter von 23 Jahren (1857 n. Chr.)

Kindheit und Bildung

William Morris kam am 24. März 1834 zur Welt, nicht so sehr in eine Wiege als in ein Paradoxon: ein grünes und aufblühendes Walthamstow, fett mit Feldern und Hecken, das sich gegen die rußverschmierte Flut von Londons industrieller Ausbreitung duckte. Seine war eine Welt, in der Reichtum Bibliotheken und Gärten kaufen konnte, aber nicht das Staunen bewahren konnte — und von Anfang an schien Morris entschlossen, sich mit aller Kraft in diese Lücke zu stürzen.

Sein Vater, ein Finanzier, dessen Scharfsinn den Komfort der Familie erkauft hatte, und seine Mutter, unnachgiebig in ihrer Ehrfurcht vor Kunst und Geschichte, vererbten Morris ein doppeltes Erbe: die Mittel zur Rebellion und die Überzeugung, dass Schönheit Rebellion verlangte. Es reichte nicht, die Welt zu erben — man musste sie neu gestalten.

Morris ertrug das Marlborough College in einer Art wütendem Nebel, wetterte gegen seine trostlose Reglementierung mit langen Wanderungen durch die Landschaft, wo mittelalterliche Ruinen und Wildblumen Geheimnisse flüsterten, die mächtiger waren als jede Vorlesung eines Schulleiters. Die Natur war sein heimlicher Lehrer; die Vergangenheit, sein wahres Erbe.

In Oxford kam der Wendepunkt. Er traf Edward Burne-Jones, einen Mitreisenden in Mythos und Melancholie, und die beiden schmiedeten ein Band, das so elektrisierend war, dass es unvermeidlich schien, dass sie gemeinsam etwas umstürzen würden. Unter den träumenden Türmen verliebte sich Morris heftig in die Gotik — nicht die düstere Architektur der Lehrbücher, sondern der lebendige Puls von Spitzbögen und Stein, der mit der Hand des Schöpfers sang.

Trotz der Wünsche seines Vaters, dass er sich in die bequemen Unannehmlichkeiten des Rechts einfüge, wandte sich Morris der Architektur zu, verführt nicht von abstrakter Theorie, sondern von dem Schmutz und Blut echter Handwerkskunst. Die Gotik war nicht nur Stil; sie war Manifest, ein Glaube, dass Arbeit, wenn sie richtig gemacht wird, Gebet sein könnte.

Geschichten von Rittern und Burgen — einst kindliche Vorstellungen — verflochten sich nun in sein Mark. Ehre, Handwerkskunst, Romantik: Diese waren für Morris keine altmodischen mittelalterlichen Relikte; sie waren Notwendigkeiten in einem Zeitalter, das Eisenbahnschienen und rußverstopfte Himmel verehrte.

Auch in Oxford stieß Morris auf die meerumspannende Prosa von John Ruskin, dessen Erhebungen von Schönheit, Gerechtigkeit und ehrlicher Arbeit in Morris' Geist wie eine Schrift explodierten. Ruskin bot nicht nur Kritik, sondern ein Bündnis: dass die Hässlichkeit der industriellen Welt kein Zufall war, sondern eine Abscheulichkeit — und dass Künstler dagegen mit Hammer, Meißel, Webstuhl und Stimme kämpfen müssen.

Morris tauchte tiefer ein. Er skizzierte mittelalterliche Kathedralen, bis seine Finger steif wurden; er durchstreifte Dörfer auf der Suche nach den überlebenden Knochen des gotischen Englands. Die Mitgliedschaft in der Oxford Architectural Society formalisierte nur, was ihn bereits ergriffen hatte: die Überzeugung, dass Kunst und Leben keine trennbaren Kategorien waren, sondern zwei Seiten derselben verzweifelt bedrohten Medaille.

Im Schatten von George Edmund Street — dem Hohepriester der neugotischen Architektur — machte Morris seine Lehre. Aber selbst hier nagte die Unruhe. Entwürfe für prächtige Kirchen zu zeichnen, fühlte sich zunehmend an, als würde man Fresken in sinkende Schiffe malen. Morris wollte nicht eine sterbende Welt schmücken. Er wollte eine lebendige wiederbeleben.

Oxford hatte ihn an der Wurzel neu verdrahtet. Kunst war nicht länger Dekoration. Sie war Überleben. Schönheit war kein Beiwerk für die Privilegierten — sie war das Mark eines wahrhaft menschlichen Lebens, und ohne sie war alle Industrie, aller Fortschritt, Asche.

Nach Oxford tauchte Morris vorsichtig in die Architektur ein, aber es war nicht genug. Die eisernen Schienen Englands zogen sich enger, die Fabriken brüllten lauter, und er fühlte, tief in den Knochen, dass etwas Größeres erforderlich war. Etwas Wilderes. Etwas, das mit dem Blut der Mythen und dem Salz der Erde genäht war.

Frühe Begegnungen mit den Präraffaeliten und Ruskins fieberhaften Rufen gegen die Mechanisierung schärften seine Vision: nicht eine Kunst, die vom Leben getrennt ist, sondern eine Kunst, die durch es hindurch geflochten ist — jeder Tisch geschnitzt, jedes Fenster bemalt, jede Geschichte erzählt, ein Akt des Widerstands und der Erinnerung.

Er würde kein Erbauer von Denkmälern sein. Er würde ein Erbauer von Welten sein.

Das Persönliche ist politisch

William Morris trug Wut, wie manche Männer Laternen tragen — hoch, hell und ein Loch durch den Industriesmog seiner Zeit brennend. Für ihn war Hässlichkeit nicht nur ein ästhetisches Versagen; es war ein ethisches Verbrechen, eine Narbe im Gesicht der Menschheit, zugefügt von der mahlenden Maschinerie des Kapitalismus.

In den feinkörnigen Texturen mittelalterlicher Wandteppiche, in den schmerzhaften Winkeln gotischer Bögen sah Morris keine Nostalgie, sondern Blaupausen für eine Revolution. Eine Welt, in der Hand, Herz und Vorstellungskraft in ungebrochener Gemeinschaft arbeiteten. Wo Schönheit nicht den Reichen gehörte, sondern jeder Seele, die lebendig genug war, sie zu begehren.

Der höfliche Liberalismus seiner Zeitgenossen fühlte sich für Morris an, als würde man hübsche Blumen auf ein sinkendes Schiff malen. Also stürzte er sich in wildere Strömungen. Christliche Sozialisten wie Charles Kingsley und Frederick Denison Maurice entfachten die ersten Feuer. John Ruskins donnernde Forderungen nach Wahrheit und Handwerkskunst fachten die Flammen an. Und dann kam Marx, der Sprache für Morris' tiefes Bauchgefühl schnitzte: dass wirtschaftliche Ungerechtigkeit und spirituelle Verzweiflung zwei Gesichter desselben Monsters waren.

Morris' Sozialismus war kein mechanisiertes Umverteilungsschema. Es war eine handgenähte Vision eines kooperativen Lebens, einer Welt, die durch dieselbe geduldige, glorreiche Arbeit zusammengefügt wurde, die ein Buntglasfenster oder ein handgewebtes Tuch hervorbringen konnte. Indem er für Commonweal finanzierte, redigierte und schrieb, steckte er sein Vermögen und seine Leidenschaft in die Sache — nicht in parlamentarische Manöver, die er verachtete, sondern in das Erwachen einer schlummernden öffentlichen Vorstellungskraft.

Er weigerte sich zu glauben, dass Schönheit vergehen muss, bevor Gerechtigkeit geboren werden kann. In Morris' Vorstellung waren sie Zwillinge oder gar nicht. Sein Sozialismus war mit Ranken bestickt, mit Sternen verziert, aus Eiche gehämmert - eine eindringliche Erinnerung daran, dass ein Leben ohne Kunst kein lebenswertes Leben war.

Politik war für Morris nie nur bloße Regierungsführung. Es war eine hartnäckige, ekstatische Rückeroberung der menschlichen Würde - durch Handwerk, durch Vorstellungskraft, durch den unzerstörbaren Traum, dass jedes Leben ein Kunstwerk sein könnte.

Erste Begegnungen mit der Präraffaeliten-Bruderschaft

William Morris stolperte nicht so sehr in den Kreis der Präraffaeliten, sondern kollidierte mit ihm - mit voller Wucht, mit weit geöffneten Augen, einen ramponierten Arm voller mittelalterlicher Träume umklammernd. Oxford in den 1850er Jahren war ein Ort, an dem die Zukunft sauber in kirchlichen Stein oder parlamentarischen Ehrgeiz gemeißelt werden sollte, aber Morris, unruhig und an den Rändern flammend, wollte davon nichts wissen.

Er traf Edward Burne-Jones am Exeter College, und zusammen entfachten sie ein Fieber: eine ausgelassene Hingabe an Mythos, an Ritterlichkeit, an die üppige, schmutzige Herrlichkeit einer Vergangenheit, die noch nicht von Eisen und Smog erdrosselt war. Es war Burne-Jones, der Morris in die Umlaufbahn von Dante Gabriel Rossetti führte - ein menschlicher Sturm aus tintenbefleckter Brillanz und respektlosem Hunger - und damit in den Gravitationsbereich der Präraffaeliten-Bruderschaft.

London, als Morris und Burne-Jones ankamen, war ein wachsendes, rußverstopftes Labyrinth. Unter Rossettis anarchischer Anleitung stürzten sich die beiden Oxford-Exilanten in den bohemischen Gärungsprozess. Malerei, Poesie, Architektur, Politik: Keine Disziplin war vor ihren hungrigen, tintenverschmierten Fingern sicher.

Morris, von Rossetti gedrängt, gab die Architektur kurzzeitig auf, um sich in der Malerei zu versuchen. Seine einzige vollendete Leinwand, La Belle Iseult (1858), war weniger ein Kunstwerk als ein leidenschaftlicher Akt der Hingabe: Jane Burden, Morris' baldige Ehefrau, dargestellt in der schimmernden Tragödie mittelalterlicher Königinnenwürde. Ihr trauriger Blick, die schwere Stickerei ihrer Röcke - alles leuchtete mit präraffaelitischer Intensität, jeder Faden ein stiller Aufstand gegen den industriellen Schmutz, der an den Rändern der Stadt drückte.

Im selben Jahr veröffentlichte Morris The Defence of Guenevere, eine rohe, dringliche Sammlung von Gedichten, die in arthurianischem Verlangen und existentiellem Schmerz getränkt waren. Rossetti neckte Morris gnadenlos wegen seiner schwerfälligen Ernsthaftigkeit und zeichnete Karikaturen mit der Aufschrift „Morris beim Essen“ oder „Morris beim Gedichte lesen“, aber unter den Scherzen lief ein Strom tiefen Respekts.

Die Malerei mochte ihn nicht beansprucht haben, aber etwas weit Größeres tat es: die Überzeugung, dass Kunst das Leben durchdringen muss und nicht abgehoben in Galerien thronen darf. In den chaotischen Versammlungen der Bruderschaft entdeckte Morris seinen wahren Glauben - nicht in Öl und Leinwand, sondern in der wilden, gefährlichen Alchemie, in der Schönheit, Arbeit und Leben eins wurden.

Die Präraffaeliten-Bruderschaft: Eine radikale Kunstbewegung

Herausforderung des Status Quo

Dante Gabriel Rossetti, Porsepine (1874 n. Chr.)

Die Präraffaeliten-Bruderschaft begann nicht mit Donner, sondern mit einem vorsichtigen Loslösen — einer Abkehr von den großen und glänzenden Fassaden der viktorianischen Kunst hin zu einer leuchtenderen, treueren Vision. Gegründet 1848 von John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt und ihren Kollegen, lehnte die Bruderschaft das ab, was sie als die erschöpften Konventionen der Royal Academy ansahen, wo Formel und Pomp die Aufrichtigkeit verdrängt hatten.

Ihr Aufstand war hingebungsvoll statt zerstörerisch. Sie sehnten sich nach einer Kunst, die ohne Vorwand auf die Welt blickte — eine Wahrheit, die nicht in theatralischen Gesten, sondern in der schimmernden Präzision eines einzelnen Blattes, dem Schatten eines gefalteten Gewandes, dem Zittern der Emotion in den Händen eines Modells dargestellt wurde.

John Ruskin, der leidenschaftliche Apostel des Handwerks und der Natur seiner Zeit, wurde ihr Leitstern. Seine Forderung, dass Künstler “zu Natur gehen” — nichts ablehnen, nichts verschönern — passte perfekt zu ihrem Hunger nach Ehrlichkeit. Ermutigt von Ruskin, belebte die Bruderschaft Techniken wieder, die lange aufgegeben worden waren: Malen auf rein weißen Untergründen, um Farben in ihrer lebhaftesten Form einzufangen, botanische Formen mit der Ernsthaftigkeit eines mittelalterlichen Schreibers zu studieren, der heilige Texte kopiert.

Ihre Gemälde schimmerten mit Intensität. Die viktorianische Öffentlichkeit, die an weichere Allegorien und heldenhaften Bombast gewöhnt war, fand diese Werke in ihrer Klarheit verstörend. Blumen schienen fast zu atmen; Stoffe wogen schwer mit sichtbarem Gewebe; Gesichter brannten mit unverfälschter Emotion. Kritiker wichen zurück und nannten sie hart, mechanisch, sogar blasphemisch. Aber die Bruderschaft hielt stand, in dem Glauben, dass die Wahrheit, treu dargestellt, die Mode überstrahlen würde.

Holman Hunt und Rossetti erkundeten insbesondere, wie wissenschaftliche Präzision das künstlerische Geheimnis vertiefen, nicht mindern könnte. In ihrer Sichtweise war die akribische Beobachtung der Natur selbst eine Art Ehrfurcht — eine Art, an der Schöpfung teilzunehmen, nicht nur sie zu imitieren. Kunst wurde zu einem Akt des moralischen Zeugnisses, der Schönheit und Wahrheit so eng verband, dass sie nicht voneinander getrennt werden konnten.

Ihre Herausforderung richtete sich nicht nur gegen den akademischen Stil, sondern gegen das viktorianische Ethos selbst. In einer Zeit, in der die Industrialisierung Landschaften und Arbeit in Gleichförmigkeit verwandelte, bestand die Bruderschaft darauf, — wirklich zu sehen — die einzigartige Anmut jedes Grashalms, jeder menschlichen Seele zu erkennen.

Brücke zwischen Kunst und Literatur

Für die Präraffaeliten konnte Schönheit nicht auf Pigment allein beschränkt werden. Das gleiche Verlangen, das ihre Leinwände belebte, ergoss sich in die Sprache und schuf eine unauslöschliche Verbindung zwischen Kunst und Literatur, die die viktorianische Vorstellungskraft neu gestalten sollte.

Ihr Journal, The Germ, war weniger ein Manifest als eine lebendige Werkstatt — ein Raum, in dem Malerei und Poesie, Kritik und Mythos die gleiche aufgeladene Luft atmeten. Innerhalb seiner Seiten fanden Ideale sowohl visuelle als auch verbale Form, und webten eine Kontinuität, die die starren Grenzen zwischen den Disziplinen herausforderte.

Sie schöpften stark aus Shakespeare, Keats und Tennyson, aber nicht um zu imitieren. Stattdessen strebten sie danach, die emotionale Unmittelbarkeit der romantischen Literatur zu verkörpern, in der die natürliche Welt mit symbolischer Bedeutung vibrierte und menschliche Leidenschaften mit roher Klarheit entfaltet wurden. In den Händen von Millais wurde Ophelias Fluss nicht nur zu einem Hintergrund, sondern zu einem lebendigen Charakter; in Hunts The Awakening Conscience trug das Sonnenlicht selbst das Gewicht moralischer Offenbarung.

Ihre Gemälde illustrierten nicht nur Gedichte; sie erweiterten sie, vertieften sie, gaben ihnen Form und Textur. Ebenso beschrieben ihre Gedichte nicht nur Szenen; sie bewohnten sie, vermittelten Gefühl und Atmosphäre mit der gleichen taktilen Intensität wie der Pinsel auf der Leinwand.

William Morris beschrieb später den präraffaelitischen Geist als einen Aufstand gegen den Akademismus in Literatur und Kunst — eine einheitliche Ablehnung gegen alles, was die Sinne abstumpfte, Schönheit auf Ornament reduzierte oder Sentimentalität zur Formel machte. Es reichte nicht aus, zu kritisieren. Man musste neu erschaffen — mit Geduld, mit Glauben, mit der Überzeugung, dass Handwerkskunst, im Wort wie im Bild, die Heiligkeit der kleinen Besonderheiten des Lebens wiederherstellen könnte.

Die Brücke, die sie zwischen Malerei und Poesie bauten, war weder eine Bequemlichkeit noch eine Verzierung. Es war eine Lebensader — eine Möglichkeit, die Kunst wieder mit ihrem ältesten, lebenswichtigsten Zweck zu verbinden: die sichtbare Welt und die gefühlte Welt wieder ganz zu machen.

In jedem zarten Blütenblatt, in jeder zitternden Verszeile lebt das Erbe der Bruderschaft fort — ein ungebrochener Faden, der aus dem Stoff einer Welt gezogen wurde, an die sie nicht aufhörten zu glauben, dass sie noch schön sein könnte.

Wie die Bruderschaft mit dem Kunstestablishment brach

- Ablehnung der akademischen Kunst: Die Gruppe lehnte die etablierten Ästhetiken der Royal Academy ab, die Eklektizismus, Sentimentalität und Sensationalismus förderten.

- Betonung der präraffaelitischen Kunst: Sie bewunderten die Einfachheit der Linie und die großen flachen Bereiche leuchtender Farben, die in frühen italienischen Malern vor Raphael und der flämischen Kunst des 15. Jahrhunderts zu finden waren, was im Gegensatz zu den populären Kunststilen ihrer Zeit stand.

- Fokus auf Realismus und Natur: Die Präraffaeliten strebten danach, die Natur und menschliche Motive mit maximalem Realismus darzustellen, oft unter Verwendung von natürlichem Licht und Außeneinstellungen.

- Soziale und politische Kritik: Die Gründung der Gruppe im Jahr 1848 fiel mit der Veröffentlichung von Marx's Kommunistischem Manifest und den europäischen Revolutionen zusammen, was ihren Wunsch nach einer Revolution in Malerei und Schrift widerspiegelte, die soziale und politische Themen ansprach.

- Kontroverser Inhalt: Die Präraffaeliten wählten oft unkonventionelle und kontroverse Themen für ihre Gemälde, was zu Kritik von etablierten Kunstkritikern und Charles Dickens führte.

- Einfluss auf zukünftige Kunstbewegungen: Die Prinzipien und Ästhetik der Präraffaelitischen Bruderschaft hatten einen nachhaltigen Einfluss auf die britische Kultur und beeinflussten zukünftige Kunstbewegungen wie den Symbolismus und die Kunst und Handwerk Bewegung.

Schlüsselfiguren der Präraffaelitischen Bruderschaft

Die Präraffaelitische Bruderschaft bestand aus mehreren einflussreichen Künstlern und Dichtern, die alle zum Gesamteinfluss der Bewegung auf Kunst und Design beitrugen. Einige der wichtigsten Mitglieder sind:

Dante Gabriel Rossetti

Lewis Carroll, Dante Gabriel Rossetti (1863 CE)

Geboren in London im Jahr 1828 in einem anglo-italienischen Haushalt, der in Poesie und Politik verwurzelt war, wurde Dante Gabriel Rossetti zur Seele der Bruderschaft — unberechenbar, leuchtend und unbezähmbar. Aufgewachsen zwischen Büchern und Gemälden, die die Grenze zwischen Kunst und Leidenschaft verwischten, wuchs Rossettis Vorstellungskraft üppig, verwoben mit mittelalterlichen Legenden und italienischen Versen wie Efeu um bröckelnde Kathedralen.

Sein früher künstlerischer Stil war geprägt von Sinnlichkeit und einer schmerzlichen Hingabe an mittelalterliche Themen, wobei er Kraft aus Keats und Blake schöpfte und gleichzeitig einen einzigartigen Weg für sich selbst schuf. Rossettis Gemälde, dicht mit gesättigten Farben und sehnsüchtigen Blicken, überbrückten die Distanz zwischen dem Heiligen und dem Fleischlichen.

Literatur und Malerei waren für Rossetti niemals getrennte Bereiche; sie durchzogen sein Leben, untrennbar und sich gegenseitig entfachend. Seine Liebesaffären – insbesondere mit Elizabeth Siddal, Fanny Cornforth und später Jane Morris – flossen direkt in seine Arbeit ein, jede Muse ein Spiegel für seinen rastlosen Geist.

Seine Porträts wurden zu Reliquiaren der Gefühle, heimgesucht von der Liebe und dem Verlust, die sie einzufangen versuchten. Für Rossetti war Kunst keine Darstellung, sondern eine Beschwörung: eine Heraufbeschwörung einer Vergangenheit, die nie vollständig existierte, aber immer geglaubt werden musste.

John Ruskin

W. & D. Downey, John Ruskin (1863 CE)

John Ruskin, geboren 1819 in London, war weniger ein Künstler als ein lebendiger Schmelztiegel, in dem Kunst, Moral und Natur verschmolzen. Aufgewachsen im Wohlstand, aber geschult, das Erhabene in Stein, Meer und Himmel zu sehen, wurde Ruskin zu einem der leidenschaftlichsten Verfechter der spirituellen Bedeutung der Kunst im viktorianischen England.

Seine kindliche Hingabe an Landschaften und seine akribische Beobachtungsgabe flossen in ein Erwachsenenalter ein, in dem er von der Kunst das verlangte, was er von der Gesellschaft verlangte: Wahrheit, Handwerkskunst und Ehrfurcht vor den kleinen Wundern der Welt.

Ruskins Verteidigung der Bruderschaft war keine beiläufige Unterstützung. Es war ein Bündnis auf dem Schlachtfeld. Er sah in ihrem akribischen Detailreichtum und ihrer lebendigen Aufrichtigkeit eine Zurückweisung der mechanischen Plackerei des industriellen Britanniens. Kunst, so bestand er darauf, darf nicht schmeicheln; sie muss Zeugnis ablegen. Jedes Grashalm, jede Falte im Leinen, jedes tränenüberströmte Gesicht zählte – nicht in Abstraktion, sondern in der heftigen, unverfälschten Realität lebender Dinge.

Durch seine Schriften, insbesondere Modern Painters und The Stones of Venice, legte Ruskin das philosophische Fundament nicht nur für die Präraffaeliten, sondern für eine Vision von Kunst als moralischem Kompass und kultureller Lebensader.

William Holman Hunt

David Wilkie Wynfield, William Holman Hunt (1863 n. Chr.)

Geboren in London im Jahr 1827, trat William Holman Hunt der Bruderschaft mit einem Eifer bei, der selbst Rossetti vorsichtig erscheinen ließ. Hunts Gemälde brodelten vor Farbe und moralischer Spannung, besessen von Präzision und symbolischer Resonanz.

Tief beeinflusst von Ruskin, strebte Hunt nicht nur danach, die natürliche Welt darzustellen, sondern sie mit ethischer Bedeutung zu verschlüsseln. In Werken wie Das Licht der Welt, wo Christus an eine vernachlässigte Tür klopft, die nur von innen geöffnet werden kann, legte Hunt spirituelle Gleichnisse unter jede botanische Verzierung.

Seine Reisen in den Nahen Osten auf der Suche nach biblischer Authentizität waren keine Akte des Exotismus, sondern Pilgerfahrten zu größerer Wahrhaftigkeit. In seiner Kunst verbanden sich das Sichtbare und das Unsichtbare, das Wörtliche und das Spirituelle zu unruhigen, leuchtenden Ganzheiten.

John Everett Millais

Unbekannter Fotograf, John Everett Millais (1854 n. Chr.)

Beinahe unglaublich frühreif, John Everett Millais wurde 1829 geboren und im Alter von elf Jahren in die Royal Academy Schools aufgenommen — ein Kind unter Meistern, das bereits mit einer frühreifen Ernsthaftigkeit malte, die beunruhigte und erstaunte.

Millais' Werk zeigte die Ambitionen der Bruderschaft in ihrer schärfsten Form. Seine Ophelia, mit ihrer akribischen Darstellung jedes Unkrauts und Weidenblattes, verwandelte Shakespeares tragische Heldin in ein visuelles Requiem, ein Sinnbild für die gleichgültige, schmerzende Schönheit der Natur.

Im Gegensatz zu einigen seiner Kameraden driftete Millais später in Richtung etablierter Respektabilität — erlangte den Ritterschlag, Reichtum und die Präsidentschaft der Akademie, die er einst verachtet hatte. Aber der frühe Millais — präzise, schmerzlich, voller leuchtender Hingabe zu den kleinsten Details der Natur — blieb ein Leitstern dafür, was die Bruderschaft zu glauben gewagt hatte, dass Kunst sein könnte.

William Michael Rossetti

Julia Margaret Cameron, William Michael Rossetti (1865 n. Chr.)

Der notwendige Chronist der Bruderschaft, William Michael Rossetti (geboren 1829), fehlte der vulkanische Charisma seines Bruders Dante, aber er brachte eine beständige Hand eines Gelehrten zu ihren flammenden Ambitionen.

Als Herausgeber von The Germ und Tagebuchschreiber der frühesten, chaotischsten Tage der Bewegung bewahrte William Michael die prekären Ideale, die im Herzen der Bruderschaft flackerten. Seine literarische Arbeit – in der Bearbeitung der gesammelten Gedichte sowohl von Dante Gabriel als auch ihrer Schwester Christina – webte den Geist der Präraffaeliten in textuelle Beständigkeit.

Obwohl er weniger flamboyant in der persönlichen Mythenbildung war, verstand William Michael Rossetti vielleicht besser als jeder andere, dass Bewegungen nicht nur aus Pinselstrichen und Träumen bestehen, sondern aus der geduldigen, notwendigen Arbeit des Erinnerns.

James Collinson

James Collinson, Selbstporträt (Datum unbekannt)

James Collinson, geboren 1825, war eine seltsame, ernsthafte Note unter den symphonischen Experimenten der Bruderschaft. Ein frommer Christ, dessen Gewissen oft gegen die weltlicheren Sinnlichkeiten seiner Kollegen ankämpfte, verlobte sich Collinson kurzzeitig mit Christina Rossetti, bevor religiöse Divergenzen sie auseinandertrieben.

Seine Gemälde neigten zu Andachtsszenen, häuslicher Gelassenheit und moralischer Klarheit. In Werken wie Die Heilige Familie und Das schlafende Jesuskind versuchte Collinson, die Präraffaeliten-Technik – die Schärfe der Linie, die gesättigte Palette – mit einer fast mittelalterlichen Frömmigkeit zu verbinden.

Obwohl er schließlich aus der Bruderschaft aufgrund von Kontroversen über religiöse Darstellungen austrat, unterstrich Collinsons Beitrag eine kritische Spannung innerhalb der Bewegung: das Verlangen, nicht nur der Natur, sondern auch dem spirituellen Gewissen treu zu sein.

Frederic George Stephens

Frederic George Stephens (1819)

Geboren 1827, Frederic George Stephens war der widerwillige Künstler der Bruderschaft, der sich in einen hartnäckigen Kritiker verwandelte. Eine körperliche Behinderung und persönliche Unzufriedenheit mit seinen eigenen Gemälden führten dazu, dass Stephens den Pinsel gegen die Feder eintauschte, aber dabei wurde er zu einem der schärfsten Verfechter des Präraffaelismus.

Als Kunstkritiker verteidigte Stephens die Ideale der Bruderschaft gegen die viktorianische Ungläubigkeit und artikulierte ihre Ehrfurcht vor der Natur, dem Handwerk und der emotionalen Authentizität. Seine Schriften verbanden die unterschiedlichen Fäden der Bewegung zu einer kohärenten öffentlichen Vision — einer, die lange nach dem Verblassen vieler der ursprünglichen Leinwände von unmittelbarer Kontroverse nachhallte.

Thomas Woolner

Unbekannter Künstler, Thomas Woolner (1865 CE)

Der Bildhauer unter den Malern, Thomas Woolner (geboren 1825) brachte drei Dimensionen in die flachen Tafeln der Bruderschaft des Verlangens. Früh an den Meißel gewöhnt, durchdrang Woolner den Stein mit derselben Ernsthaftigkeit, die Millais auf die Leinwand und Rossetti auf die Tinte brachte.

Seine Porträtmedaillons und poetischen Skulpturen fingen das Wesen der präraffaelitischen Aufmerksamkeit ein: eine Ehrfurcht vor der Individualität, ein Verlangen nach emotionaler Aufrichtigkeit. Woolners spätere Auswanderung nach Australien und seine spätere Karriere als Dichter und Mitglied der Royal Academy erweiterten seinen Einfluss, minderten jedoch nie den Kernidealismus, den er aus den frühesten Tagen der Bruderschaft mitbrachte.

Durch Ton und Bronze, wie durch Farbe und Vers, entfaltete sich die Vision der Bruderschaft: ein Beharren darauf, dass jede Kurve einer Wange, jede Falte eines Ärmels zählte — nicht als Ornament, sondern als heiliges Zeugnis.

Die sich entwickelnden Verbindungen zwischen der Präraffaeliten-Bruderschaft und William Morris

Frederick Hollyer, Edward Burne-Jones (links) und William Morris (rechts) (1874)

Der Wirbelwind unter Träumern: Morris tritt der Bruderschaft bei

Während Rossetti und seine Gefährten Morris beibrachten, wie man Farben mischt, lehrte Morris sie, in größerem Maßstab zu träumen. In der ausgelassenen Kameradschaft der Bruderschaft war er ein Sturm aus verworrener Energie und kaleidoskopischen Ideen, ein ungeschickter Komet, der durch ihre mittelalterlichen Träumereien schnitt. Sie nannten ihn liebevoll und ehrfürchtig „Topsy“ und beobachteten, wie sein unbändiges Haar und seine unruhigen Glieder durch Räume taumelten, die von Farbgerüchen und utopischen Plänen erfüllt waren.

Streiche blühten neben künstlerischem Ehrgeiz. Morris nahm jeden Spott, jede Karikatur seines stämmigen Körpers mit gutem Humor auf, sein Lachen hallte von den halbfertigen Wandgemälden und halb betrunkenen Sonetten wider. Doch unter dem jungenhaften Chaos brannte eine Leidenschaft des Idealismus. Freunde erinnerten sich daran, wie er in Räume stürmte, ein Buch in der Hand, die Augen leuchtend, verzweifelt darauf bedacht, die neueste Offenbarung zu teilen, die ihn wie ein Sturm ergriffen hatte.

William Michael Rossetti staunte über ihn: „über den bemerkenswertesten Mann in jeder Hinsicht... Künstler, Dichter, Romancier, Antiquar, Linguist, Übersetzer, Dozent, Handwerker, Drucker, Händler, Sozialist; und außerdem, als Mensch, dem man begegnen und mit dem man sprechen kann, eine höchst eigenartige Persönlichkeit.“ Die Bruderschaft hatte einen Handwerker-Visionär rekrutiert, jemanden, dessen unersättliche Breite an Leidenschaften bald ihre ohnehin schon wilden Ambitionen übertreffen würde.

Aber für den Moment, in den fiebrigen Sommern der frühen 1860er Jahre, blieb Morris ein Bruder unter Brüdern, der seine Träume durch das gleiche schimmernde mittelalterliche Wandteppich webte, den sie alle zu erschaffen suchten.

Liebe, Kathedralen und der gotische Traum

Im Jahr 1859 heiratete Morris Jane Burden, die auffällige Näherin aus Oxford, die den Blick der Bruderschaft mit ihrer skulpturalen Schönheit und melancholischen Ausstrahlung gefesselt hatte. Ihre Hochzeitsreise war kein sanftes Tändeln an sonnenverwöhnten Stränden; es war eine Pilgerreise durch die steinernen Kathedralen Frankreichs, auf den Spuren der geisterhaften Fingerabdrücke mittelalterlicher Handwerker entlang der kalten Rippen gotischer Gewölbe.

In Rouen und Chartres fand Morris etwas weit Beständigeres als Romantik: eine Welt, in der Arbeit und Schönheit noch dieselbe Sprache sprachen, in der jede Schnitzerei, jedes bemalte Glasfenster Stolz und Hingabe flüsterte. Diese „schönen gotischen Kathedralen“ vertieften seinen Glauben, dass Kunst kein Schmuck, sondern Lebenselixier war—ein Glaube, der sich in den kommenden Jahren zu einem Credo verhärten würde.

Unterdessen stand die moderne Welt, die schwarzen Rauch ausstieß und gesichtslose Uniformität zeigte, in krassem, übelkeitserregendem Kontrast. Morris' Hass auf die mechanisierte Hässlichkeit des industriellen Britanniens wurzelte hier, voll und wütend. Kunst, erkannte er, war nicht die Verzierung des Lebens—sie war seine Erlösung.

Er schrieb mit der evangelischen Gewissheit eines Besessenen: "Das Ziel der Kunst ist es, das Glück der Menschen zu steigern, indem sie ihnen Schönheit und Interesse gibt... und indem sie ihnen Hoffnung und körperliches Vergnügen in ihrer Arbeit gibt." Kunst war nicht das exklusive Vorrecht der Reichen; sie war, oder sollte es sein, „ein ungetrübter Segen für die Menschheit.“

Im Red House würde der Traum greifbare Form annehmen.

Red House: Ein Manifest in Ziegel und Farbe

Entworfen mit seinem Freund Philip Webb, war das Red House nicht nur ein Zuhause—es war ein Aufstand aus roten Ziegeln. Jede Wand, jeder Balken, jede Fliese war ein Akt der Rebellion gegen die viktorianische Sterilität, ein lebendiges Zeugnis für das Ideal, dass Schönheit und Arbeit untrennbar sind.

Decken erblühten mit gemalten Konstellationen. Wandgemälde von Rittern und Liebenden breiteten sich über verputzte Wände aus. Buntglasfenster warfen mittelalterliches Licht auf handgeschnitzte Stühle und handgefärbte Wandteppiche. Selbst die Kacheln des Kamins—kühl anzufassen, aber warm mit Mythos—trugen die Handschrift der Bruderschaft.

Die Abende waren ebenso heilig wie die Tage: Rossetti, Burne-Jones und der Dichter Swinburne tranken bei Kerzenlicht Burgunder, ihre Stimmen erhoben sich in den verworrenen Harmonien alter Balladen, jede Note ein bindender Zauber für das Leben, das sie aufbauten.

Historiker würden später das Red House als den Ursprung des Arts and Crafts-Stils erkennen, aber im Moment war es etwas Elementareres: ein Ort, an dem Kunst lebte und atmete und Brot machte neben denen, die sie schufen. Kunst hing nicht an den Wänden—sie hing in der Luft.

Und doch, wie immer, barg Eden die Samen des Exils.

Risse in der Gemeinschaft: Persönliche Leidenschaften und private Sorgen

Unter der idyllischen Oberfläche weiteten sich die Risse. Elizabeth Siddal, Rossettis lang leidende Muse und Ehefrau, starb 1862 tragisch, was Rossetti in Trauer und zwanghafte Schöpfung stürzte. Seine Porträts von Beatrice, von der ertrunkenen Ophelia, schimmerten mit einer traurigen Dringlichkeit, als könnte Malerei das wiedererwecken, was Poesie nicht konnte.

Für Morris kam der Herzschmerz langsamer, bitterer. Seine geliebte Janey—ihr Haar ein dunkler Fluss, ihr Gesicht ein marmornes Gebet—wurde nach Lizzies Tod Rossettis Obsession. Rossetti malte Jane zwanghaft, hüllte sie in Brokatträume, fesselte sie in melancholischen Altarbildern einer unmöglichen Sehnsucht.

Klatsch verdichtete sich in Londons Salons. Satirische Karikaturen in Punch zeigten Morris als selig ahnungslos, während seine Frau für „seinen Freund Gabriel“ posierte. Aber Morris war nicht ahnungslos. Briefe flüstern von seinem stillen Kummer, seinem höflichen Rückzug, seinem schmerzhaften Wissen.

1871, verzweifelt nach Frieden suchend, mietete Morris gemeinsam mit Rossetti Kelmscott Manor. Das alte Steinhaus an der Themse hätte ein Zufluchtsort sein sollen; stattdessen wurde es zu einem Schlachtfeld unausgesprochener Ressentiments und unerträglicher Stille. Morris floh nach Island, nach Italien—überallhin, wo der Kummer in etwas Überlebbares geformt werden konnte.

Bis 1874 war der Traum von einer vereinten Bruderschaft zu einer privaten Landkarte von Verrat und Herzschmerz verwelkt.

Auseinandergehende Wege: Die Bruderschaft zerbricht

Das persönliche Zerfallen spiegelte eine breitere ideologische Drift wider. Bis Ende der 1860er Jahre zerbrach die ursprüngliche Bruderschaft—geboren aus jugendlichem Fieber und einheitlicher Vision—in unterschiedliche Umlaufbahnen.

John Everett Millais, das Wunderkind, das einst Ophelia zwischen den Schilfrohren taufte, ergab sich dem Establishment, gewann den Ritterschlag und die Präsidentschaft der Royal Academy, die er einst zu stürzen geschworen hatte. Kritiker spotteten, er sei „in Selbstzufriedenheit degeneriert“, aber Millais schien unbeeindruckt, eingebettet in öffentliche Gunst.

William Holman Hunt klammerte sich fest an seinen ursprünglichen Eifer, verankerte sich in biblischen Erzählungen und einer wissenschaftlichen Akribie, die manchmal in Starrheit erstarrte. Sein Glaube an den Realismus als moralische Kraft wankte nie, aber sein Publikum wurde enger.

Rossetti, einst entflammt von lebendiger Beobachtung, wandte sich nach innen. Seine späteren Gemälde—dicht mit Symbolik, umnebelt von Melancholie—trieben in eine Traumwelt, getränkt in privater Emotion. Jane Morris tauchte immer wieder als sein Ikon auf, gefangen zwischen irdischem Kummer und unerreichbarer Ekstase.

In der Zwischenzeit stieg Edward Burne-Jones in Bereiche auf, die die Bruderschaft kaum hätte voraussehen können: Welten von Engeln, Rittern und gespenstischen Landschaften. Seine ätherischen Leinwände würden bald helfen, den europäischen Symbolismus zu gebären und neues, gespenstisches Leben in die präraffaelitischen Ideale zu hauchen.

Die Oxford Union Wandgemälde—1857 von Rossetti, Morris und Burne-Jones gemalt—hatten bereits auf diese divergierenden Wege hingewiesen. Obwohl die Gemälde schnell verblassten, besiegelte ihr Scheitern eine innere Wahrheit: Die Einheit der Bruderschaft würde nicht bestehen, aber ihr Geist würde sich in unzähligen, unvorhergesehenen Wegen nach außen brechen.

Vom Pinsel zum Wandteppich: Morris erfindet die präraffaelitische Vision neu

Lange bevor die Bruderschaft vollständig zerbrach, zeichnete Morris bereits seinen eigenen radikalen Kurs. 1861 gründete er zusammen mit Rossetti, Burne-Jones, Ford Madox Brown und anderen Morris, Marshall, Faulkner & Co.—eine Firma, die darauf abzielte, Schönheit aus ihren vergoldeten Käfigen zu befreien und in den Alltag zu bringen.

Sie fertigten Buntglasfenster, die mit mittelalterlichen Heiligen schimmerten, Wandteppiche, die von Mythen durchdrungen waren, Tapeten, die mit edenischer Fülle blühten, Möbel, die wie Relikte aus einem gotischen Traum geschnitzt waren.

In diesen Werken lebte der ursprüngliche präraffaelitische Geist weiter: eine wilde Treue zur Natur, eine Ehrfurcht vor dem Handwerk, der Glaube, dass Schönheit in die Nähte des gewöhnlichen Daseins eingewoben werden sollte. Ein Wandteppich wie Die Anbetung der Könige (1890)—entworfen von Burne-Jones, gewebt von Morris & Co.—war nicht nur Kunst, die bewundert werden sollte, sondern ein Akt der Hommage, eine Brücke zwischen Geist und Arbeit.

Morris verstand Ornament nicht als Dekadenz, sondern als Notwendigkeit. Wenn Wahrheit und Realismus einen Flügel der präraffaelitischen Kunst bildeten, dann bildete Ornament den anderen—eine Verherrlichung der taktilen Fülle des Lebens. In Tapeten, in Textilien, im Schimmer von Buntglas fand er neue Leinwände für alte Ideale.

Und so hob er die präraffaelitische Ästhetik von den Galeriewänden und nähte sie direkt in das Gewebe des häuslichen Lebens ein.

Die Kunst- und Handwerksrevolution: Morris' neuer Kreuzzug

Wohlstand kam, aber auch Konflikte. Bis 1874 weiteten sich die Risse innerhalb der Firma—belastet durch Rossettis psychischen Verfall, die anhaltende Bitterkeit über Jane Morris und Morris' zunehmend dominierende Vision. Er löste das ursprüngliche Unternehmen auf und formte es als Morris & Co. neu, und obwohl die Werkstätten florierten, taten es alte Freundschaften nicht.

Die alte Bruderschaft, einst durch Ideale und schelmische Kameradschaft verbunden, lag in Scherben. Aber Morris war nicht mehr mit bloßer Bruderschaft zufrieden. Sein Ehrgeiz war zu einer Bewegung gereift.

1887 entstand die Arts and Crafts Bewegung voll ausgebildet, die Einfachheit, ehrliche Arbeit und die Freude am Schaffen propagierte. Ihre Zweige breiteten sich über Europa und Amerika aus und verflochten sich mit Architektur, Design, Stadtplanung und sogar politischem Denken. Die "große gotische Kunst", die Morris und seine präraffaelitischen Kameraden verehrt hatten, war zu einem globalen, reformistischen Baum gewachsen.

Morris wurde nicht nur ein Künstler, sondern ein Prophet.

Romantik wurde revolutionär: Morris der politische Brandstifter

Die Transformation war nicht abrupt. Es gab kein plötzliches Auseinanderreißen zwischen dem Morris, der malte, und dem Morris, der marschierte. Wie ein Kollege bemerkte, gab es „keine plötzliche Bekehrung und keinen gewaltsamen Übergang zwischen Morris dem Romantiker und Morris dem Revolutionär.“ Der Faden war nahtlos: der Glaube, dass Kunst, Arbeit und Gerechtigkeit zusammengeflochten werden müssen oder getrennt zugrunde gehen.

Selbst als er die scharfen Kritiken von Marx aufnahm, blieb Morris standhaft er selbst: ein Romantiker, der glaubte, dass Schönheit kein Privileg, sondern ein Recht ist, dass die Leiden der Gesellschaft nicht allein durch Wirtschaft geheilt werden können, sondern die Medizin der Freude, des Handwerks und der Würde erfordern.

Er gründete die Socialist League. Er finanzierte ihre Zeitungen, schrieb ihre Manifeste und durchstreifte die Straßen, um Reden im Freien zu halten, wobei er Verhaftungen riskierte—wie während des Bloody Sunday-Protests von 1887. Aber selbst an denselben Tagen, an denen er für die Revolution agitierte, konnte man ihn über ein illuminiertes Manuskript in der Kelmscott Press gebeugt finden, um die verlorenen Herrlichkeiten handgedruckter Bücher wiederzubeleben oder einen neuen Wandteppich zu entwerfen, schwer mit Früchten und goldenen Ranken.

Für Morris kamen die Herstellung eines schönen Stuhls und das Verfassen eines politischen Pamphlets aus demselben heiligen Impuls: die menschliche Arbeit zu ehren, das menschliche Leben zu erheben.

Sein utopischer Roman News from Nowhere (1890) bot eine Vision nicht der mechanischen Umverteilung, sondern einer Welt, in der Stadtstraßen „so schön wie die Wälder“ sein könnten. Zivilisation und Natur; Arbeit und Freude; Schönheit und tägliches Brot—Morris weigerte sich, das zu trennen, was die Geschichte fälschlicherweise auseinandergerissen hatte.

Ein Vermächtnis aus Schönheit und Glauben

In den 1890er Jahren war die ursprüngliche Bruderschaft zu einer geschätzten Erinnerung geworden, ihr wilder Idealismus wie eine Blume zwischen den Seiten eines illuminierten Manuskripts in die Geschichte gepresst. Einige waren gestorben—Rossetti 1882, Millais und Morris selbst 1896—aber ihr Einfluss breitete sich aus und verwandelte nicht nur die Kunst, sondern auch die Strukturen des modernen Lebens.

Die minutiöse Treue, die sie der Malerei entgegenbrachten, antizipierte den lebendigen Realismus der Impressionisten und die wissenschaftliche Präzision der aufkommenden Naturwissenschaften. Ihr „fantasievoller Mittelalterismus“, ihre Umarmung von Geheimnis und emotionaler Wahrheit, kündigte den europäischen Symbolismus und die Traumlandschaften der frühen Kunst des 20. Jahrhunderts an.

Durch Morris säten ihre Ideale neue Welten: die Arts and Crafts Bewegung, die Gartenstadtbewegung in der Stadtplanung, die Erhaltung alter Gebäude, die Philosophie des Künstler-Handwerkers, die später in das Bauhaus aufblühen und in die Strukturen des modernen Designs nachhallen würde.

Was als eine Handvoll rebellischer Teenager begann, die mittelalterliche Träume in viktorianischen Salons skizzierten, wurde nichts weniger als eine Revolution in der Art und Weise, wie die Gesellschaft die Beziehung zwischen Kunst und Leben imaginiert.

Morris' Leben bewies, dass der Romantiker und der Revolutionär nie im Widerspruch standen. Sie waren miteinander verflochten, wie Ranken, die eine alte Mauer erklimmen: Schönheit als Widerstand, Handwerkskunst als Prophezeiung.

Abschließende Reflexion

Am Ende erreichten William Morris und die Präraffaeliten etwas zutiefst Radikales: Sie setzten den Wert von Vorstellungskraft und Schönheit gegen den zermürbenden Druck der industriellen Moderne durch.

Sie wagten es, vorzuschlagen, dass Kunst nicht eine Verzierung des Lebens ist, sondern das Mark des Lebens selbst.

Von den ersten Pinselstrichen Rossettis im Jahr 1848 bis zu Morris' Träumen von utopischen Straßen, die wie Wälder erblühen, schufen sie eine Vision des Daseins, in der Kunst, Liebe und Arbeit keine Rivalen, sondern Gefährten wären – miteinander verwoben zu einem Teppich, stark genug, um zu bestehen.

Heute, ob wir vor einem präraffaelitischen Gemälde stehen oder mit dem Finger über einen von Morris entworfenen Stoff streichen, berühren wir diese Vision: eine Welt, in der das goldene Sommerlicht noch immer durch gotische Bögen flackert, noch immer den Traum eines schöneren, gerechteren und lebendigeren Lebens wärmt.

Ihre Revolution ist nicht vorbei.

Sie war es nie.

William Morris' bleibender Einfluss

Frederick Hollyer, William Morris im Alter von 53 (1887)

Morris' künstlerische Errungenschaften

William Morris' kreativer Geist ließ sich nicht in eine einzige Disziplin einsperren. Seine Kunst ergoss sich über Medien wie Efeu über alten Stein – komplex, beharrlich, lebendig. Malerei, Stickerei, Buntglas, Tapetendesign: jedes war kein separates Unterfangen, sondern ein anderer Dialekt derselben unermüdlichen Hingabe an Handwerkskunst und die natürliche Welt.

Indem er auf die präraffaelitischen Prinzipien der leuchtenden Wahrheit und mittelalterlichen Aufrichtigkeit zurückgriff, schuf Morris Werke, die vor organischem Leben pulsierten. Blätter kräuselten und entfalteten sich über seine Oberflächen; Blüten erröteten auf Papier, Seide und verglasten Paneelen. Er stellte die Natur nicht nur dar; er verschwörte sich mit ihr, indem er ihre Rhythmen in alles einwebte, was er berührte.

Lange nachdem seine eigenen Pinsel zur Ruhe gelegt wurden, hauchten Morris' Designs der zeitgenössischen Kunst und dem Design weiterhin neues Leben ein. Jede wirbelnde Ranke, jede zarte Distel murmelt noch immer seine stille Rebellion gegen Hässlichkeit und Massenproduktion – eine Rebellion, die heute noch an Stärke gewinnt.

Morris' Design-Erfolge

Wenn Kunst die Seele von Morris' Vision war, dann war Design ihre Hände. Durch Morris, Marshall, Faulkner & Co. — später einfach Morris & Co. — zerschmetterte er die Unterscheidung des 19. Jahrhunderts zwischen "schöner Kunst" und "dekorativer Kunst", indem er darauf bestand, dass Schönheit gleichermaßen in den Salon und an den Herd gehörte.

Textilien, Tapeten, Möbel — alle trugen den unauslöschlichen Fingerabdruck von Morris' Evangelium: dass menschliche Hände, geführt von Sorgfalt und Überzeugung, immer noch Wunder in den Alltag bringen könnten. Sein Engagement für hochwertige Handwerkskunst, natürliche Farbstoffe und ehrliche Materialien wurde zum Grundstein der Arts and Crafts-Bewegung, ein Weckruf gegen die billige Prunkhaftigkeit des Industriezeitalters.

Die heutige Designwelt atmet immer noch von diesem Moment. Von nachhaltig beschafften Hölzern bis zu ethisch gefärbten Leinen hallen Echos von Morris' Beharren auf Schönheit durch Integrität durch Studios und Werkstätten auf der ganzen Welt wider.

Morris' Literarische Erfolge

Doch Morris' Genie endete nicht am Webstuhl oder am Fenster; es floss gleichermaßen durch seine Feder und beschwor Welten herauf, in denen Mythos, Geschichte und Natur sich wie Flussströme verflochten.

Das Irdische Paradies, sein großes Geflecht von Erzählgedichten, verband Geschichten aus jeder Ecke menschlicher Sehnsucht — griechischer Mythos, nordische Saga, mittelalterliche Romanze — jede mit der Ehrfurcht eines Gelehrten und dem Schmerz eines Dichters geschmückt.

Früher, in Die Verteidigung von Guenevere, gab er den arthurischen Heldinnen eine Stimme, die vor Leidenschaft und Trauer zitterten; später, in Nachrichten aus Nirgendwo, stellte er sich eine Utopie vor, in der Schönheit, Arbeit und Gerechtigkeit Seite an Seite blühten. Das Mittelalter war für Morris kein Kostüm — es war ein lebendiges, atmendes Erbe, ein Satz von Werten und Visionen, die er wie eine zweite Haut trug.

In seinen Gedichten, seinen Übersetzungen, seinen Prosaromanzen bekräftigte Morris die Macht des Geschichtenerzählens als Mittel zur Wiederbelebung verlorener Ideale — ein Aufstand gegen die Nivellierung des menschlichen Geistes durch die Moderne.

Die Präraffaeliten-Bruderschaft und William Morris: Gestaltung der künstlerischen Landschaft

Gemeinsam schnitzten die Präraffaeliten-Bruderschaft und Morris neue Zuflüsse durch die Landschaft der Kunst und des Designs des 19. Jahrhunderts. Ihr Engagement für Wahrheit, Schönheit und Handwerkskunst erschütterte die Grundlagen der viktorianischen ästhetischen Selbstzufriedenheit und leitete Revolutionen ein, die bis heute nach außen strahlen.

In Millais' gemalten Flüssen, die von blühendem Unkraut erstickt sind, in Rossettis traurigen Madonnen, in Morris' handgetuschten Tapetenranken pulsiert dieselbe Blutlinie: eine Forderung, dass Kunst das Leben ehren muss, nicht nur es dekorieren.

Ihr Vermächtnis besteht nicht nur wegen dem, was sie geschaffen haben, sondern wegen dem, was sie darauf bestanden haben, dass Kunst bedeuten könnte: ein Instrument der Hoffnung, ein Spiegel der Würde, eine Waffe gegen das Auslöschen der Seele.

Morris' Einfluss

Gehen Sie durch ein nachhaltig gestaltetes Haus von heute — fühlen Sie das Korn des geölten Holzes unter Ihrer Handfläche, sehen Sie das gesprenkelte Licht, das durch mundgeblasenes Glas filtert — und Sie gehen in Morris' Fußstapfen.

Er setzte sich für eine Designphilosophie ein, die die Integrität der Materialien, die Klarheit der Funktion und die stille Erhabenheit ehrlicher Arbeit schätzte. Er lehrte, dass das Design eines Objekts aus seinem Zweck hervorgehen muss, dass Schönheit und Nutzen keine Rivalen, sondern Verbündete sind.

Seine Abneigung gegen Künstlichkeit führte dazu, dass er chemische Farbstoffe mied und natürliche Farben aus Wurzeln, Beeren und Mineralien bevorzugte. In jedem Stück handgewebtem Leinen, jedem siebgedruckten floralen Zweig führte Morris einen sanften Krieg gegen industrielle Eintönigkeit.

Jetzt, inmitten des Lärms um nachhaltige Praktiken und ethische Produktion, klingt seine Stimme lauter denn je — nicht als Echo, sondern als Aufruf.

Morris' Einfluss auf das Design

Jenseits von Textilien und Wandteppichen lassen sich Morris' Fingerabdrücke auf dem Gesicht des modernen grafischen Designs nachverfolgen. Seine Liebe zur Typografie — klar, bewusst, harmonisch proportioniert — antizipierte die Revolutionen des 20. Jahrhunderts im Druck und in der visuellen Kommunikation.

Für Morris zählte jede Buchstabenform, jeder Rand, jeder dekorative Rand. Die Seite selbst wurde zu einem Feld des Handwerks, einem Gefäß der Bedeutung.

Design war nicht neutral; es war moralisch. Es trug das Gewicht der Integrität des Künstlers in die Hände des Lesers.

In diesem Glauben half er, den Grundstein für Bewegungen zu legen, die folgen sollten: das Bauhaus, der modernistische Funktionalismus und die heutige minimalistische Designethik schulden alle stillschweigende Schulden dem Fundament, das Morris mit Tinte und Druck gelegt hat.

Morris' Vermächtnis

William Morris' Vermächtnis ist nicht das Relikt einer verschwundenen Welt. Es ist ein lebender Samen, der immer noch sprießt, wo immer Kunst und Leben wieder miteinander verflochten werden.

Er hinterließ nicht nur atemberaubende Tapeten und eindringliche Gedichte, sondern auch einen Plan, wie man leben sollte:

— Mit Handwerk über Bequemlichkeit.

— Mit Gerechtigkeit in jede Naht eingenäht.

— Mit Schönheit nicht als Luxus, sondern als tägliche Notwendigkeit.

Sein Sozialismus war ebenfalls untrennbar mit seiner Ästhetik verbunden. Er träumte nicht von einer Wirtschaft des Mehr—es war immer eine Wirtschaft des Besseren. Bedeutungsvollere Arbeit, seelenvollere Schöpfung, mehr Menschlichkeit, die in die Gestaltung des Alltagslebens einfließt.

Obwohl das 20. Jahrhundert kopfüber in die Massenproduktion raste, die er fürchtete, leben Morris' Ideen überall dort weiter, wo Menschen sich gegen Wegwerfmentalität auflehnen und nach Sinn suchen.

Jede Werkstatt eines Handwerkers, jeder Fair-Trade-Marktstand, jeder städtische Garten, der zwischen Betonplatten gesät wird—jeder ist ein Fragment von Morris' Traum, noch atmend, noch trotzig.

Er lehrte uns, dass das Besondere zählte. Das Handgemachte zählte. Der Mensch zählte.

Und als er, spät im Leben, vor Menschenmengen über scheinbar unmögliche Anliegen sprach, kannte er den Bogen des Wandels genau:

"Zuerst beachten es nur wenige Männer; dann verurteilen es die meisten Männer; schließlich akzeptieren es alle Männer; und die Sache ist gewonnen."

Morris lebte nicht, um leicht zu gewinnen, sondern um schön zu kämpfen.

Und der Kampf—für Schönheit, für Gerechtigkeit, für Handwerk—geht weiter, unsichtbar in das Gewebe unseres Lebens eingestickt.

Leseliste

Artchive: Präraffaeliten-Bruderschaft.

Artlex: “Präraffaeliten-Bruderschaft.

artuk.org: Wer war John Ruskin?

Britannica: Präraffaeliten-Bruderschaft

Britannica: William Michael Rossetti

Daily Art Magazine: Die zeitlosen Drucke von William Morris

NotableBiographies.com: Rossetti, Dante Gabriel

Encyclopedia.com: Dante Gabriel Rossetti

Encyclopedia.com: Präraffaelismus/Symbolismus

eehe.org.uk: James Collinson

Escher, Marc: Literarischer Präraffaelismus von William Morris

Fiveminutehistory.com: Dante Gabriel Rossetti: Kunst trifft Poesie

Jacobin: William Morris' revolutionäre Vision

Khan Academy: Ein Anfängerleitfaden zu den Präraffaeliten

Lib.guides.umd.edu: Forschungsleitfaden—Pre-Raphaelite Brotherhood

Morris Society: William Morris—Werke und Vermächtnis: Literatur

Openjournals.library.sydney.edu.au: Artikel über Thomas Woolner

Radar.brookes.ac.uk: Frederic George Stephens

The Collector: William Holman Hunt

The Guardian: William Morris: Google Doodle für den radikalen Sozialisten

Thehistoryofart.org: John Everett Millais, Christus im Haus seiner Eltern

Thehistoryofart.org: William Holman Hunt—Biografie

Thehistoryofart.org: William Morris—Kunst- und Handwerksbewegung

Thehistoryofart.org: William Morris—Literatur

Tate: Frederic George Stephens (1827–1907)

Tate: Präraffaelit

University of Maryland: William Morris und die Arts and Crafts Bewegung

Victorianweb.org: John Ruskin—Biografie

Victorianweb.org: William Holman Hunt—Biografie

Victorianweb.org: William Michael Rossetti—Biografie

Victorianweb.org: Thomas Woolner—Biografie

Wikipedia: Dante Gabriel Rossetti

Wikipedia: Frederic George Stephens

Wikipedia: James Collinson

Wikipedia: William Holman Hunt

Wikipedia: William Michael Rossetti

Wikipedia: William Morris