À une époque oscillant entre la rêverie des gravures sur bois et la révolution de l'acier pressé, Kamisaka Sekka (1866-1942) n'a pas seulement survécu à l'élan du Japon vers la modernité - il l'a chorégraphié. Alors que d'autres s'inclinaient devant les vents occidentaux ou s'accrochaient à des gloires déclinantes, Sekka a ouvert une porte que peu osaient rouvrir : la chambre dorée de l'école Rinpa, un langage visuel séculaire enraciné dans les traditions poétiques de Kyoto et les sensibilités de design luxuriantes. Mais Sekka n'était pas un conservateur de cadavres - il était un résurrectionniste. Il a fait avancer Rinpa, dépoussiérant la feuille d'or avec la sensibilité vive du design de la période Meiji et infusant des motifs classiques avec le pouls d'un monde au bord de l'électricité.

Né dans une classe de samouraïs en déclin, Sekka a évolué dans un monde en train de muer. Les trains industriels hurlaient devant des temples en ruine ; l'Art Nouveau européen captivait les diplomates japonais ; et les académies de peinture échangeaient des rouleaux pour des huiles. Là où beaucoup voyaient la décadence, Sekka voyait du compost - un sol fertile pour faire refleurir l'héritage visuel de ses ancêtres. Il a refusé le récit selon lequel la modernité devait imiter l'Europe. Au lieu de cela, il a redessiné le destin du Japon en pigments, motifs et fastes, prouvant que l'histoire de l'art japonais pouvait être un lieu d'innovation plutôt que d'héritage.

En canalisant les motifs audacieux, le rythme lyrique et les harmonies naturelles de Rinpa dans tout, des paravents aux catalogues de grands magasins, Sekka a désarmé la dichotomie entre l'artisanat et les beaux-arts. Il a transformé les peintures sur rouleaux éphémères en estampes nihonga reproductibles, faisant de la tradition un cadre dynamique pour le modernisme du design. Là où d'autres craignaient la dilution, Sekka a tissé une tresse plus serrée : feuille d'or et teinture aniline, lignée yamato-e et perspicacité de Glasgow, laque et lithographie. Ce n'était pas de la nostalgie, mais une mutation.

Comme un pont tendu entre le chrysanthème et le circuit imprimé, l'héritage de Sekka n'est ni antique ni avant-gardiste - il est les deux, vibrant à travers le temps avec clarté, audace et tonnerre silencieux. Sa contribution à la culture visuelle reste une réponse vivante à une question que beaucoup se posent encore : comment moderniser sans effacer le passé ?

Points Clés

-

L'art de Kamisaka Sekka était un pont lumineux reliant le passé légendaire du Japon à son éveil moderne , fusionnant l'élégance vibrante de la tradition Rinpa avec des sensibilités avant-gardistes audacieuses, réimaginant ainsi le patrimoine en formes brillamment fraîches mais intemporellement japonaises.

-

À travers des voyages transformateurs vers l'Ouest, Sekka a redécouvert le génie esthétique propre au Japon, tournant la fascination mondiale pour l'art japonais vers l'intérieur, et réclamant le dialogue poétique de Rinpa avec la nature et la littérature pour sculpter un langage visuel innovant pour le 20ème siècle.

-

Sekka a audacieusement dissous les barrières entre l'art et le design quotidien, démocratisant les motifs luxueux de Rinpa à travers des estampes sur bois somptueuses, des laques et des textiles, intégrant la beauté classique dans le rythme de la vie contemporaine.

-

Un éducateur dynamique et un leader communautaire visionnaire, Sekka a déclenché une renaissance du design à Kyoto, mobilisant artisans et créateurs pour harmoniser l'artisanat classique avec les courants de design internationaux, revitalisant la ville comme un phare rayonnant de créativité culturelle.

-

L'héritage durable de Sekka résonne puissamment dans la culture visuelle contemporaine, de la conception graphique et la mode aux expositions de musées, son esprit inventif inspirant continuellement les artistes du monde entier, exemplifiant comment regarder en arrière peut devenir la manière la plus profonde de sauter en avant.

Jeunesse et influences

Kamisaka Sekka, Saison de Hanami, (vers 1910)

Kamisaka Sekka est né à Kyoto en 1866, juste au moment où le crépuscule parfumé de chrysanthème de la période Edo cédait la place au fracas de fer de l'ère Meiji. Sa famille appartenait à la classe des samouraïs en déclin, leurs épées étant à jamais rangées par décret impérial. Pourtant, tandis que les épées s'émoussaient, les pinceaux s'affûtaient. Sekka a grandi entouré de la grandeur persistante de Kyoto—ses temples résonnant encore de poésie saisonnière, ses artisans s'accrochant à un artisanat vieux de générations. Dans cette friction de dissolution et de dévotion, Sekka s'est planté comme un pin sur les rives de l'Uji : résistant au changement, mais façonné par lui.

Son premier apprentissage fut sous Suzuki Zuigen, un peintre de l'école Maruyama–Shijō , où la nature n'était pas seulement un sujet, mais une structure—rendue avec un hybride de réalisme et de lyrisme. Là, Sekka a appris à observer. À voir comment une ondulation perturbait non seulement la surface d'un étang mais aussi le silence qui l'entourait. Cette fusion de l'observation empirique et de l'impulsion poétique deviendrait sa signature.

Mais ce n'était pas seulement Kyoto qui l'a enseigné. À vingt ans, Sekka a fait l'impensable—il a quitté le Japon. Il a erré à travers les salons d'art de l'Europe, assistant à l'Exposition Universelle de Paris comme un pèlerin à l'envers, étudiant non seulement la technique mais aussi comment l'image du Japon scintillait dans les yeux étrangers. L'Occident dévorait ukiyo-e et le design japonais avec un appétit fébrile. Pour Sekka, c'était une révélation : le monde n'avait pas besoin d'un Japon occidentalisé—il désirait le Japon lui-même.

À son retour en 1888, Sekka a été apprenti sous Kishi Kōkei, un collectionneur passionné d'œuvres de l'école Rinpa. Sous la direction de Kōkei, Sekka a redécouvert le haïku visuel de Sōtatsu et Kōrin—minimalisme à la feuille d'or, la nature distillée à l'élégance. Leurs compositions ne décrivaient pas—elles évoquaient. Et Sekka, nouvellement fluent en design européen et électrisé par le miroir déformé du Japonisme, a compris le pouvoir de la renaissance.

En 1901, il a été envoyé pour représenter le Japon à l'Exposition Internationale de Glasgow. Là, au milieu des courbes fouettées et de la flore opulente de l'Art Nouveau, il a vu des échos des chrysanthèmes et des rives de Kōrin. La boucle d'influence avait complété un cercle. La clarté de Sekka s'est cristallisée : le Japon moderne pouvait trouver sa voix non pas par la mimique, mais par la réaffirmation. En Ogata Kōrin, il a trouvé non pas une relique mais une feuille de route.

Sekka écrirait plus tard que Kōrin incarnait le “pur nihonga.” Mais la pureté, pour Sekka, n'était pas une question de stase. C'était une question de distillation. Et à partir de ce moment, sa mission était claire : réimaginer le classique non pas comme passé, mais comme prologue.

La Modernisation de la Tradition

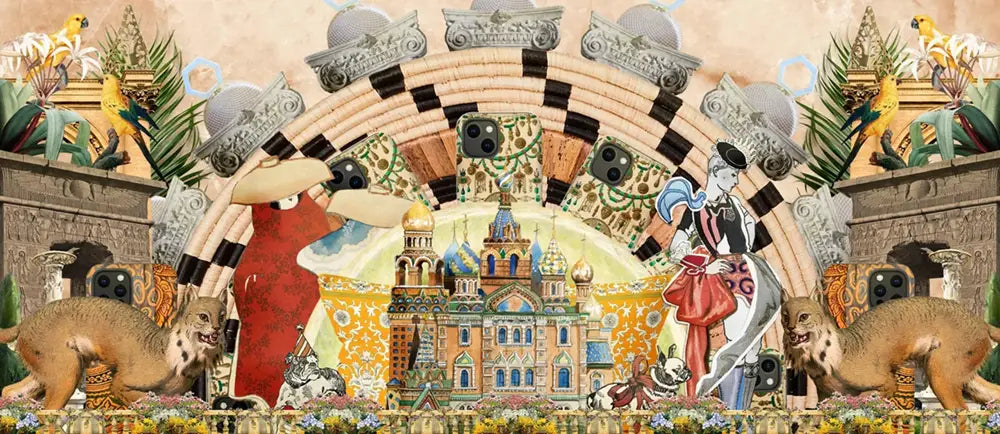

Kamisaka Sekka, Femme de Momoyogusa, (vers 1910)

Au seuil tremblant du 20ème siècle, Kamisaka Sekka ne se tenait pas comme un réactionnaire, mais comme un réinterprète—un alchimiste visuel transformant les motifs ancestraux en or moderniste. Là où de nombreux artistes assimilaient le progrès aux huiles et aux pierres à encre disparues, Sekka pariait que l'avenir de la culture visuelle japonaise était enfoui dans ses racines. Pas un retour à la nostalgie, mais une transformation—une mue de la tradition de l'école Rinpa en un phénix audacieux, abstrait et axé sur le design.

Son objectif n'était pas simplement de reproduire Rinpa; c'était de l'injecter d'adrénaline. Utilisant des éléments classiques comme échafaudage—herbes soufflées par le vent, fleurs dans la dérive saisonnière, vagues épurées—Sekka les a réinventés avec une perspective aplatie, des contours simplifiés et des pigments aniline industriels. Ce n'étaient pas des études délicates de la nature au pinceau; c'était la nature réimaginée comme une iconographie graphique. Pensez à l'ukiyo-e réoutillé par un disciple du Bauhaus avec de la feuille d'or dans sa poche arrière.

À travers des albums imprimés sur bois, Sekka a conçu une réinvention démocratique des arts décoratifs. Non plus confinée aux salons d'élite, la conception Rinpa s'est répandue sur les textiles, les cartes postales, les objets en laque. Il a marié la lignée nihonga avec la production de masse, anticipant le credo central du modernisme du design : la beauté pour tous. Ses impressions n'étaient pas des copies de chefs-d'œuvre passés—elles étaient des mutations, épurées, aiguisées et faites pour vivre parmi le peuple.

Dans les paravents et les rouleaux peints, Sekka a habilement tissé des ombrages de style occidental et une profondeur subtile—mais jamais pour imiter. Il n'importait pas l'impressionnisme; il utilisait ses outils pour sculpter un nouveau terrain esthétique. Sa vision s'est cristallisée dans des œuvres hybrides comme l'écran Tengu à tête de corbeau, où des lignes audacieuses et un clair-obscur dramatique se heurtent à une abstraction poétique. Même l'espace négatif est devenu un instrument d'expression—le vide comme éloquence, le silence comme forme.

Surtout, Sekka a distillé la forme. Il a refusé l'attrait du réalisme, préférant la silhouette à l'ombre, le symbole à la surface. Une feuille d'érable pourrait devenir une seule barre vermillon. Un ruisseau réduit à une géométrie argentée. Ce faisant, il a placé le vocabulaire décoratif de Rinpa carrément dans le lexique de l'abstraction du 20ème siècle.

Le véritable génie de Sekka était de reconnaître que la vie moderne n'exigeait pas d'abandonner la beauté classique—elle exigeait de la traduire. Collaborant avec des grands magasins en plein essor comme Mitsukoshi , il a intégré cet ethos dans le design commercial : céramiques, tissus, papeterie—objets où l'élégance rencontrait l'utilité. À travers ces canaux, la grandeur aristocratique d'Edo s'est transformée en un rythme pour la vie quotidienne.

Entre les mains de Sekka, la tradition est devenue vélocité—et le Rinpa a cessé d'être un style. Il est devenu une stratégie.

Chefs-d'œuvre et Techniques

Kamisaka Sekka, Chemin à travers les champs, (ca. 1910)

Sekka n'était pas un archiviste. Il était un architecte des après-vies—construisant des futurs à partir des tendons du passé. Là où d'autres voyaient des formes traditionnelles comme des ruines, il voyait des échafaudages, des ponts à moitié construits qui pouvaient encore être traversés. Les outils de sa résurrection n'étaient ni pinceaux ni pigments seuls, mais structure, séquence, rythme. Ses œuvres—livres en bois gravé, paravents pliants, laques—n'ont pas ressuscité l'école Rinpa; elles ont restructuré son ADN. Avec une clarté tranchante et une élégance cérémoniale, il a fait respirer le Rinpa dans les poumons d'un nouveau siècle.

Chigusa

Chigusa, ou Mille Herbes, ne murmurait pas un hommage. Il se déroulait comme une incantation—trois volumes publiés entre 1901 et 1903, chacun un fourré de motifs classiques réfractés à travers l'œil moderne. Un ensemble de coquillages assortis devient une ancre compositionnelle. Un kit d'encens, autrefois réservé aux rituels impériaux, est aplati en un plan aux tons de bijoux. Page après page, Sekka a canalisé l'esthétique d'Edo dans le langage du design japonais du début du 20e siècle, refusant de vénérer le passé comme une relique; au lieu de cela, il l'a vivifié en tant que fonction.

Publié par Unsōdō, l'imprimeur vénérable de Kyoto, Chigusa a été conçu avec une précision obsessionnelle—impressions multi-blocs superposées comme la mémoire elle-même : feuille d'or sur céruléen profond, encre mate sur brillant. Et pourtant, ce n'était pas la richesse du pigment qui le définissait, mais sa clarté d'intention. Ce n'étaient pas des images; c'étaient des axiomes visuels. Chacun d'eux diagrammait la croyance de Sekka selon laquelle les arts traditionnels japonais—textiles, céramiques, papier—détiennent encore des secrets que le modernisme n'a pas encore traduits.

Les compositions vibrent avec symétrie et subversion. Les ponts zigzaguent vers l'abstraction. Les pins se courbent en forme calligraphique. Chigusa n'était pas un arrangement floral; c'était une replantation, un traité botanique sur la grammaire de la répétition, de la variation et de la cadence visuelle. À travers ces pages, Sekka n'a pas seulement sauvé Rinpa de la mort décorative—il a préfiguré la logique modulaire de l'ère graphique à venir.

Momoyogusa

Si Chigusa était un jardin, Momoyogusa—Fleurs de Cent Mondes—était la tempête qui l'a fertilisé. Publié en 1909–1910, cet album en trois volumes n'a pas simplement distillé les motifs Rinpa; il les a fait exploser. Soixante planches de vélocité visionnaire : un chiot tombe en hommage à Sōtatsu, les rizières se fracturent en plans presque cubistes, les chrysanthèmes s'aplatissent en champs de couleur pure. Ici, le vocabulaire esthétique de Sekka s'étend à l'architecture, à l'abstraction et au rythme codé.

Le titre lui-même—Momoyogusa, un mot archaïque pour chrysanthème—signale l'intention de Sekka de se mêler au temps. Il n'était pas intéressé par la préservation; il concevait la continuité temporelle, une forme de voyage dans le temps du design. Il a ouvert le volume avec un poème nouvellement composé par Sugawa Nobuyuki, un prélude qui lie l'œuvre à la lignée poétique Heian tout en la lançant dans le futurisme du design moderne.

Et pourtant, le miracle n'est pas littéraire—il est technique. L'enregistrement de la couleur, la précision de la surimpression, la saturation des pigments minéraux, l'alchimie du mat et du brillant—tout orchestré avec une maîtrise qui a fait de l'impression sur bois, longtemps considérée comme désuète, un art soudainement cinématographique.

Ce n'étaient pas des illustrations. C'étaient des théorèmes en logique de design. Sekka a utilisé Rinpa comme clé de base, puis a modulé chaque accord jusqu'à ce qu'il joue une échelle visuelle entièrement nouvelle—une jambe enracinée dans les boîtes laquées de Kyoto, l'autre entrant dans la syntaxe du modernisme global. Les musées montrent maintenant Momoyogusa sous verre, mais il n'a jamais été destiné à être une relique. Il était destiné à se propager—ses vagues se font encore sentir dans les impressions textiles contemporaines, les mises en page graphiques et la théorie des couleurs de l'interface utilisateur.

Paravents

Les byōbu de Sekka —les paravents—ne divisaient pas l'espace. Ils le magnétisaient. Ils se tenaient comme des portails, des seuils où le spectateur était invité à passer de la forme à l'atmosphère. Sa réinterprétation de Ogata Kōrin’s Irises at Yatsuhashi n'était pas un acte de flatterie, mais de tension délibérée. L'écran semble familier—ponts et fleurs—mais ses proportions sont biaisées, son rythme perturbé. L'espace négatif s'étire comme un souffle. Le pont en zigzag se fracture en presque-symboles. Au milieu de champs de lapis et d'or, Sekka insère des iris blancs—des interruptions dans le motif, des murmures de dissidence.

La technique ici devient langage. Il peint sans contour en utilisant mokkotsu, laissant la forme se dissoudre dans la teinte. Il dépose du pigment humide dans du pigment humide—tarashikomi—créant des flaques qui sèchent comme du lichen sur de la soie. Mais bien que ces techniques soient anciennes, la manipulation de Sekka n'est pas révérencieuse—elle est radicale. Elles deviennent des outils de compression, de violence subtile et de dérive atmosphérique.

Dans son bois gravé Pont à huit planches, le même motif s'étend—l'encre noire bégayant à travers la page comme un bégaiement visuel, les coups de pinceau désassemblés, la structure tremblante. Sekka n'illustre pas une scène; il reconsidère sa géométrie, son souffle, sa grammaire. Il fait en sorte que l'espace ressemble à une question.

Polymathe

Le génie de Sekka refusait toute limitation. Son esprit, non lié par le médium, errait de l'impression au pigment en passant par la glaçure céramique, trouvant dans chacun une nouvelle voix pour la renaissance Rinpa. Là où d'autres peignaient des rouleaux, il concevait de la vaisselle. Là où d'autres concevaient avec de l'encre, il le faisait avec de la feuille d'or, du textile et de la coquille. Il ne faisait pas le pont entre l'art "élevé" et "appliqué". Il brisait la division tout entière.

Avec son frère Kamisaka Yukichi, maître du laque, Sekka créait des objets qui ne décoraient pas la vie—ils y participaient. Un récipient à nourriture en forme de demi-lune, sa surface embrassée de fleurs d'argent, n'est pas seulement fonctionnel. C'est une géométrie ritualisée, une poésie domestique rendue tangible. Chaque courbe de laque est une ligne de calligraphie à côté de laquelle vous mangez, pas que vous lisez.

Il a conçu des céramiques qui mariaient les glaçures traditionnelles de Kyoto avec des formes inspirées par les courants de l'Art Nouveau—la poterie comme sculpture, comme koan visuel. Ses œuvres sont apparues dans les premières expositions d'artisanat du XXe siècle, non pas comme des curiosités mais comme des émissaires d'une nouvelle modernité japonaise—une qui utilisait son propre ADN, pas des gènes importés.

Que ce soit en concevant une boîte, une assiette ou un tissu, les principes de Sekka restaient inébranlables : laisser l'espace négatif respirer, laisser la ligne parler comme un vers, laisser le motif penser comme une architecture. Il ne se contentait pas de créer des objets. Il encodait une nouvelle intelligence du design—et l'intégrait dans la texture de la vie ordinaire.

Le Rôle de Sekka dans la Renaissance du Design à Kyoto

Kamisaka Sekka, Village Cherry Blossoms, (vers 1910)

Kyoto au tournant du 20ème siècle aurait pu devenir un musée d'elle-même—une ville vivante embaumée dans la nostalgie tandis que Tokyo avançait à grands pas avec des voies ferrées, de la peinture à l'huile et des académies occidentales. Mais ensuite est venu Sekka, non pas comme un sauveur mais comme un stratège culturel, orchestrant non pas un retour au passé, mais une réactivation rituelle de celui-ci. Il n'était pas intéressé à préserver les anciennes formes derrière du verre ; il voulait qu'elles soient tissées dans le pouls de la vie moderne, comme des fils d'or à travers le coton. Et ainsi, avec pinceau et plan, programme et four, il a aidé à mettre en scène une renaissance du design qui a reconfiguré le rôle de Kyoto de relique à phare.

L'Homme Qu'il Fallait, au Bon Endroit, au Bon Moment

En 1900, le statut de Kyoto en tant que capitale spirituelle et esthétique du Japon avait été éclipsé par la puissance croissante de Tokyo. Mais là où d'autres voyaient une stagnation provinciale, Sekka voyait une énergie latente—une archive compressée d'intelligence esthétique attendant d'être redirigée. Il était natif de Kyoto, fluide dans le langage décoratif de la ville impériale et la grammaire montante du design industriel. Crucialement, il ne les traitait pas comme des opposés. Il les traitait comme des collaborateurs.

Là où les académies de Tokyo poussaient vers le yōga (peinture de style occidental), Sekka creusait dans le terreau des traditions de Kyoto et les invitait à évoluer. Il comprenait la base artisanale de la ville—teinturiers de textiles, laqueurs, potiers—non pas comme des artisans à préserver, mais comme des collaborateurs du design qui pouvaient innover dans leurs propres langages. Ses interventions n'étaient pas des conférences. Elles étaient des plans pour la transformation.

Évolution par l'Éducation

L'un des outils les plus aiguisés de Sekka était la pédagogie. En 1904, il a rejoint la Kyoto Municipal School of Arts and Crafts (Kyoto Shiritsu Bijutsu Kōgei Gakkō) nouvellement établie. Mais son enseignement ne portait pas sur la reproduction technique. Il s'agissait de repenser la structure. Il formait les étudiants à voir les motifs non seulement comme des ornements, mais comme des systèmes modulaires pouvant se déplacer à travers les médiums : un motif de pin sur un kimono pourrait également devenir un plateau laqué ou un logo de grand magasin. Ce n'était pas de l'éducation artistique. C'était du codage culturel.

Il enseignait le dessin de design et les esthétiques inspirées de Rinpa comme formes de poétique appliquée—encourageant les étudiants à repenser les motifs traditionnels comme des blocs de construction adaptables de l'identité visuelle japonaise moderne. Ses salles de classe sont devenues des incubateurs, non pas de répliques nostalgiques, mais d'hybrides expérimentaux.

Simultanément, Sekka a pris des rôles de leadership dans l'écosystème artistique de Kyoto. Il était membre fondateur de la Kyoto Art Association (Kyōto Bijutsu Kyōkai) et a aidé à revitaliser la Kyoto Lacquerware Society, forgeant des alliances entre peintres, artisans et penseurs qui comprenaient que l'avenir de la beauté ne résidait pas dans l'isolement, mais dans l'évolution symbiotique.

Briser les barrières

La chose la plus radicale que Sekka ait faite n'était pas stylistique. C'était infrastructurel. Il a démantelé le mur conceptuel entre « art » et « artisanat »—un mur soutenu par les hiérarchies occidentales et les musées de l'ère coloniale. À sa place, il a construit un continuum, où une estampe sur bois pouvait influencer un bol à thé, et un motif de kimono pouvait remodeler une police de caractères.

Il a poussé les peintres à s'engager avec l'utilité, et les artisans à penser comme des artistes. À travers des guildes de production collaborative, Sekka a semé un système où la forme et la fonction dansaient comme des égaux. Ce n'était pas de l'idéalisme utopique. C'était une stratégie de design calculée : s'assurer que l'héritage esthétique de Kyoto persisterait en devenant participatif.

De la fin de l'ère Meiji à la période Taishō, les réseaux créatifs de Kyoto ont évolué—non seulement dans ce qu'ils ont créé, mais dans la manière dont ils l'ont fait. Sekka ne menait pas un mouvement. Il mettait en marche un algorithme.

Collaborations

Nulle part cet algorithme n'était plus visible que dans les partenariats de Sekka. En 1911, il a cofondé le Kyōbuikai (京美会, « Société de la Beauté de Kyoto ») , un collectif de designers, architectes, potiers et artisans qui voyaient dans le passé non pas un fardeau, mais un système de design. Le groupe comprenait Taniguchi Kōkyō et d'autres sommités de Kyoto, et leur objectif était clair : fusionner l'intelligence artistique de l'artisanat traditionnel de Kyoto avec des méthodologies de design modernes tirées d'Europe et des Amériques.

Le Kyōbuikai n'était pas un salon—c'était un atelier, un laboratoire. Les céramistes travaillaient avec des peintres. Les artistes laqueurs apprenaient des designers textiles. Les formes de poterie étaient mises à jour avec la géométrie Art Nouveau, tandis que les surfaces conservaient l'asymétrie inspirée de Rinpa et le symbolisme saisonnier. Leurs expositions n'étaient pas seulement des vitrines—elles étaient des preuves de concept que le design japonais pouvait être à la fois ancien et émergent.

Le rôle de Sekka dans cela n'était pas simplement symbolique. Il servait de boussole de design—cartographiant comment les formes héritées pouvaient muter sans se désintégrer. Ses collaborations avec des figures comme Asai Chū, un autre peintre qui marchait sur la corde raide entre les styles japonais et occidentaux, repoussaient ces limites encore plus loin. Ensemble, ils produisaient des objets en laque et des textiles qui fusionnaient la composition Rinpa avec la logique du design moderne—des objets qui scintillaient à la fois de mémoire et de mouvement.

Ce n'étaient pas des tendances. C'étaient des modèles. Grâce à Sekka, Kyoto est devenu non pas un vestige du passé mais une archive tournée vers l'avenir, générant des prototypes de continuité culturelle. Ses empreintes ne sont pas seulement sur les œuvres d'art, mais sur l'infrastructure créative qui leur a permis de prospérer.

Héritage et Perspectives Contemporaines

Kamisaka Sekka, Flower Wagon, (ca. 1910)

Certains héritages s'effacent en notes de bas de page ; celui de Sekka détonne au ralenti. Son art ne résonne pas—il réapparaît, mute, surgit dans des endroits inattendus. Il hante l'espace négatif d'un mur de galerie à Kyoto, se glisse dans le biseau d'un accessoire technologique à Shibuya, respire dans les plis d'un foulard en soie à Paris. Ce n'est pas une vie après la mort. C'est une image rémanente. L'empreinte d'une vision trop architecturalement solide pour s'éroder. Huit décennies après sa mort, Sekka n'est pas une référence. Il est un système—un index vivant de la résilience esthétique japonaise.

Son travail n'est ni un artefact ni une antiquité. C'est un plan. Dans chaque secteur de la culture visuelle contemporaine—de la conception d'expositions à l'emballage, du branding à l'innovation textile—la grammaire modulaire de Sekka réapparaît : silhouette audacieuse, asymétrie lyrique, excès discipliné. Ce faisant, il a réécrit la règle selon laquelle la tradition doit s'incliner devant le progrès. Au lieu de cela, il a montré que la tradition, comme la feuille d'or, tient mieux lorsqu'elle est pressée sous la pression moderne.

Relier le passé et le présent

Sekka est souvent salué comme le ligament manquant entre l'éthos classique de Rinpa et le design japonais moderne—mais le qualifier de pont est trop passif. Il était une poutre porteuse. Le graphiste du 20ème siècle Tanaka Ikkō a construit directement sur sa tension et sa simplicité, intégrant la logique de la silhouette de Rinpa dans des systèmes visuels pour les aéroports, les campagnes de mode et le branding national. Le panneau Purple Iris de Tanaka en 1992 à Narita ne cite pas Sekka—il le complète.

Leur parenté n'est pas seulement stylistique. Elle est philosophique. Tous deux comprenaient l'abstraction non pas comme une soustraction, mais comme une condensation—chaque ligne, courbe et pigment choisi pour une force mnémotechnique maximale. Sekka travaillait avec des pigments minéraux. Tanaka avec des pixels. Mais la lignée est ininterrompue : les deux artistes traitaient la nature comme une syntaxe, la tradition comme une sémiotique.

Les chercheurs en design associent de plus en plus leurs noms : Sekka comme vecteur d'origine, Tanaka comme nœud d'amplification. Leurs œuvres ne partagent pas seulement une lignée—elles partagent une fonction : rendre l'identité culturelle non pas comme une forme fixe mais comme une interface évolutive.

Musées et chercheurs

Les institutions ont rattrapé leur retard. En 2003, le Musée national d'art moderne de Kyoto et le Birmingham Museum of Art ont co-organisé Kamisaka Sekka: Rimpa Master – Pioneer of Modern Design, une exposition à succès qui l'a repositionné non seulement au sein du patrimoine japonais mais aussi dans l'histoire du design mondial. Ce même acte de repositionnement—de recodage du décoratif en structurel—se poursuit aujourd'hui.

La rétrospective 2022 du Panasonic Shiodome Museum, Inheriting the Timeless Rinpa Spirit, a placé Sekka en conversation directe avec ses prédécesseurs du 17ème siècle, révélant non pas une imitation mais une mutation. Les visiteurs n'ont pas vu un hommage—ils ont vu une évolution génétique à travers le coup de pinceau.

Les artistes contemporains—peintres nihonga, graphistes, architectes de mode—citent désormais Sekka non pas comme un styliste mais comme un constructeur de systèmes. Son influence scintille dans les formes superplates de Murakami Takashi, dans les maisons de kimono qui ravivent les motifs de style Momoyogusa, et chez les designers de produits qui intègrent l'asymétrie saisonnière dans les mises en page numériques.

À Kyoto, Sekka est toujours un rayon de soleil natif. Le Musée Hosomi détient l'une des plus grandes collections de son œuvre, et sa présence pulse à travers les marchés d'artisanat locaux, les programmes scolaires et les ateliers de design. Son aura n'est pas une relique. C'est une référence. C'est un vernaculaire fonctionnel.

Identité culturelle et tourisme

Les critiques placent maintenant Sekka aux côtés de William Morris, non seulement pour leur amour de l'ornement mais pour leur insistance militante que la beauté doit habiter l'utilité. Comme Morris, Sekka utilisait le motif non pas pour plaire à l'œil mais pour renégocier la texture de la vie quotidienne. Comme Morris, il opérait à la fracture précise entre l'échelle industrielle et l'intégrité artisanale.

Là où les designers Art Nouveau en France enroulaient des vignes dans le fer et l'os, Sekka incitait les chrysanthèmes sur des boîtes laquées, des paravents et des livres imprimés en masse—chacun une réaffirmation tactique que l'intelligence visuelle du Japon n'avait besoin d'aucun substitut occidental.

Ses estampes résident au Metropolitan Museum of Art, au Museum of Fine Arts, Boston, et à la Freer Gallery à Washington. Pas comme des curiosités. Comme des ancres dans l'histoire mondiale du dialogue du design avec la mémoire.

Les collectionneurs prisent les premières éditions de Chigusa et Momoyogusa comme plus que des chefs-d'œuvre de gravure sur bois—ils les voient comme des algorithmes : chaque page un moteur modulaire d'esthétique, capable d'être réassemblé à travers les siècles.

Kyoto sait ce qu'elle a en Sekka. Lors de la célébration de 2015 du 400e anniversaire de l'école Rinpa, sa présence était omniprésente : non seulement dans les vitrines des musées, mais sur les affiches, les sacs fourre-tout, les projections au sol dans les grands magasins. Ce n'était pas du kitsch. C'était du soft power, habilement déployé —Rinpa en tant que marque civique, Sekka en tant que preuve de concept culturel.

À travers Sekka, Rinpa est devenu non seulement une lignée mais une plateforme esthétique flexible—une philosophie visuelle qui pouvait s'étendre à travers les fuseaux horaires, les catégories de vente au détail, les appareils numériques. L'identité de Kyoto en tant que ville de tradition vivante doit autant à la logique de conception de Sekka qu'à ses temples et tatamis.

Voir une boîte à thé inspirée de Sekka dans une boutique ou une réinterprétation de son Chariot de Fleurs dans une galerie de Tokyo n'est pas assister à une copie. C'est faire l'expérience de la persistance d'un code—un code qui vous dit que vous vous tenez au bord de quelque chose à la fois ancien et immédiat.

Sekka n'a pas seulement créé de belles choses. Il a rendu la tradition contagieuse.

Conclusion

Kamisaka Sekka, Grues de Momoyogusa, (vers 1910)

Sekka n'a pas marché sur une corde raide entre tradition et innovation—il a construit le pont en dessous, une planche laquée à la fois. Son parcours n'était pas une évolution stylistique mais cosmologique : de la pierre à encre à l'imprimerie, du silence haletant des rouleaux Rinpa à la cacophonie éclatante du design moderne. Né dans le crépuscule des épées et des éventails de Kyoto, Sekka a sculpté un langage visuel qui survivrait aux empires, aux galeries et aux guildes d'artisanat qui l'ont autrefois abrité. Il savait ce que la plupart oublient—que préserver quelque chose n'est pas le piéger dans l'ambre, mais lui apprendre à bouger.

Il a décrit une fois le maître Rinpa Ogata Kōrin comme un “révolutionnaire du goût.” Mais Sekka était quelque chose de plus sauvage : non pas un révolutionnaire, mais un ingénieur de la mémoire—ses œuvres n'étaient pas des déclarations mais des schémas pour la régénération. À travers des estampes comme Momoyogusa, des demi-lunes laquées et des écrans ornés d'iris, il a réécrit l'esthétique japonaise comme quelque chose de migratoire. Un motif pouvait changer de forme, migrer de médium, rompre le contexte—et toujours chanter dans le dialecte de Kyoto.

Ses grues de Momoyogusa ne volent pas—elles glissent entre les registres : pictural, poétique, graphique, sacré. Leur géométrie parle non seulement de la forme aviaire mais de composition modulaire . Tourner une des pages de Sekka, c'est ouvrir un portail—une chorégraphie de pigments et de motifs qui n'invite pas à la nostalgie, mais à la réorientation. Ce n'était pas un regard vers le passé. C'était cartographique.

Se tenant aujourd'hui devant un de ses paravents, le choc n'est pas de voir à quel point il semble ancien—mais à quel point il est nouvellement intelligible. L'arrangement des chrysanthèmes comme des glyphes typographiques. Le ruisseau qui brise ses propres rives. Le nuage non pas comme vapeur mais comme rythme. Ce ne sont pas des antiquités. Ce sont des algorithmes visuels, rejouant, recontextualisant, remappant.

Le projet de Sekka n'a jamais été de protéger le passé. C'était de le garder actif, génératif. À une époque où la mémoire culturelle s'aplatit en contenu, son travail nous rappelle : le patrimoine n'est pas des données—c'est une méthode. Son génie ne résidait pas seulement dans ce qu'il créait, mais dans la manière dont il faisait bouger la mémoire comme de l'eau : brièvement retenue, constamment remodelée, jamais perdue.

Ainsi, nous revenons—encore et encore—à ces silhouettes laquées et ces rouleaux lumineux. Non pas pour vénérer, mais pour recalibrer. Parce que Sekka a prouvé que le geste le plus radical n'est pas de rompre avec la tradition. C'est de s'y reconnecter—différemment, délibérément, et avec les yeux grands ouverts sur le siècle à venir.

Liste de lecture

- Carpenter, John T., éd. Designing Nature: The Rinpa Aesthetic in Japanese Art. New York : Metropolitan Museum of Art, 2012. (Catalogue d'exposition)

- Dees, Jan. Facing Modern Times: The Revival of Japanese Lacquer Art 1890–1950. Thèse de doctorat, Université de Leiden, 2007.

- Enomoto, Erika K. The Soft Power of Rimpa: Tracing a Fluid Creative Practice Across Space and Time. Mémoire de maîtrise, Université d'Hawaï à Mānoa, 2021.

- Hammond, J.M. “Kamisaka Sekka: Looking Forward, with an Eye on Tradition.” Artscape Japon (critique d'exposition du Panasonic Shiodome Museum of Art), 2022.

- The Metropolitan Museum of Art. Designing Nature: The Rinpa Aesthetic in Japanese Art. Archive d'exposition, 2012–2013.

- Walters Art Museum. Japanese Lacquer from the Meiji Era. Catalogue d'exposition, Baltimore, 1988.