Cette identité protéiforme pose un labyrinthe pour les historiens de l'art cherchant à cartographier son œuvre, mais elle révèle aussi l'adaptabilité de Koson : il était moins préoccupé par une signature statique que par le maintien d'un dialogue vivant entre le pinceau, le bloc et le public.

Initialement dédié à la peinture dans le style Nihonga—une revitalisation des traditions de la peinture japonaise classique—Koson s'est finalement tourné vers l'ancien médium de l'impression sur bois, un changement qui reflétait de plus larges oscillations culturelles entre préservation et innovation. Son passage de la peinture aux estampes n'était pas idéologique. C'était tactique.

Les estampes, en particulier celles calibrées pour le désir des collectionneurs occidentaux pour le Japon « authentique », offraient un marché plus large et plus avide. Et Koson, toujours à l'écoute des rythmes sous-jacents, ajustait ses voiles en conséquence.

Son partenariat avec Watanabe Shōzaburō—bientôt la figure la plus influente du mouvement naissant Shin-hanga—ne redirigerait pas seulement sa carrière. Il graverait les oiseaux et les fleurs de Koson dans la mémoire transpacifique de l'art japonais.

Ce pivot du pinceau au bloc, des scènes de guerre au plumage et aux ondulations, n'était pas un abandon de la profondeur. C'était un redéploiement : un retour stratégique à la nature comme constante inattaquable, même alors que les empires s'élevaient et s'effondraient autour de lui.

Émergence du Mouvement Shin-hanga

Au début du 20ème siècle, le sang vital de ukiyo-e—ces mondes flottants de courtisanes, de joueurs de kabuki et de ruelles chuchotées—s'était presque figé. Les encres industrielles, les impressions photographiques et la lithographie occidentale rongeaient la domination de la gravure sur bois. Ce qui autrefois couronnait l'horizon culturel s'affaissait maintenant derrière le verre dans les salles de livres rares des collectionneurs parisiens.

Le Japon, brûlant de fièvre de modernisation, semblait prêt à laisser son propre héritage esthétique s'éteindre.

Dans ce crépuscule fragile s'avança un pragmatiste déguisé en rêveur : Watanabe Shōzaburō (渡辺 庄三郎).

Là où d'autres voyaient le déclin, Watanabe voyait l'ignition.

Vers 1915, il commença à orchestrer ce qui allait bientôt scintiller comme le mouvement Shin-hanga ("nouvelles impressions")—un effort de réanimation qui serrait la tradition d'une main et accueillait la technique occidentale sélective de l'autre.

Shin-hanga ne proposait pas une rupture. Il proposait une séduction.

Contrairement au mouvement plus anarchique sōsaku-hanga ("impressions créatives")—où les artistes gravaient, imprimaient et publiaient leurs propres visions—Shin-hanga conservait l'ancien modèle ukiyo-e : une collaboration quadripartite entre artiste, graveur, imprimeur, et éditeur. Chaque rôle restait distinct, chaque artisan crucial.

C'était un modèle enraciné non pas dans la bravade individualiste mais dans une confluence orchestrée de maîtrise.

Et pourtant, dans ce réseau féodal, Watanabe a introduit la modernité :

— Perspective empruntée aux points de fuite de la Renaissance.

— Ombre qui enveloppait les corps dans l'atmosphère plutôt que de les aplatir en silhouettes.

— Humeur qui persistait comme l'image rémanente floue des jardins impressionnistes.

Des impressions qui flottaient autrefois au-dessus de la réalité comme des rêves d'encre s'ancrèrent désormais dans un monde tangible de rues crépusculaires, de rizières humides de brume, et de visages vus à travers des vitres mouillées par la pluie.

Thématiquement, le Shin-hanga est resté fidèle aux sujets japonais—ses quadrants vénérés:

-

Paysages (fukeiga)

-

Beautés (bijinga)

-

Acteurs (yakusha-e)

-

Oiseaux-et-fleurs (kachō-e)

Pourtant, ce n'étaient pas des échos figés. Ils respiraient différemment maintenant. La lumière ne se contentait pas de dorer la scène; elle l'infiltrait, la pondérait.

Les publics occidentaux, affamés de visions romantiques d'un Japon "inchangé" alors que leurs propres empires s'étendaient, devinrent les plus avides mécènes du Shin-hanga.

L'ironie ondulait comme l'eau d'un étang : des impressions enracinées dans la nostalgie culturelle, reformulées en utilisant des techniques étrangères, exportées vers des rivages étrangers désespérés d'admirer l'"authenticité" qu'ils avaient eux-mêmes contribué à déstabiliser.

Ainsi, le succès du Shin-hanga n'était jamais purement esthétique. Il était géopolitique : une transaction douce de mémoire, de mythologie et de technique moderne.

Dans cette danse collaborative de vision et de traduction, Ohara Koson trouva un écosystème parfaitement adapté à ses compétences. Ses oiseaux, ses fleurs, ses saisons enfilées de brume—tous pouvaient glisser entre les mondes sans fracture.

Koson, en rejoignant le Shin-hanga, n'abandonnait pas la tradition. Il était la preuve que la tradition, si elle était exprimée dans le bon dialecte de lumière et d'encre, pouvait survivre à la longue violence de la marche de l'histoire—et même enchanter ses envahisseurs.

Dans un Japon où les trains dépassaient les moines et les villes avalaient leurs propres rivières, le mouvement Shin-hanga devint un paradoxe nécessaire: Innovation déguisée en mémoire, mondialisation déguisée en préservation.

Et dans sa délicate menuiserie de l'ancien et du nouveau, l'art de Koson trouva non seulement la survie—mais l'amplification.

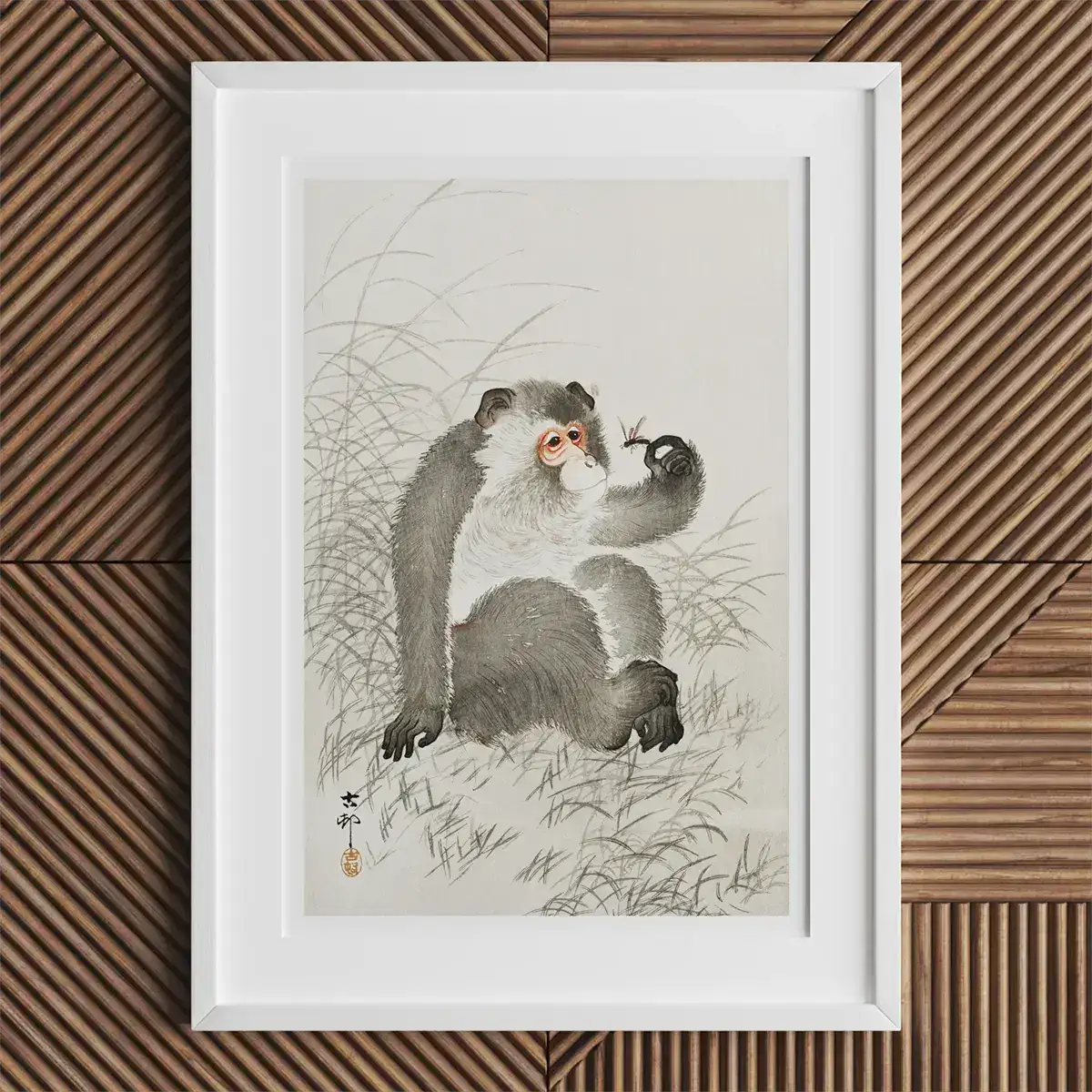

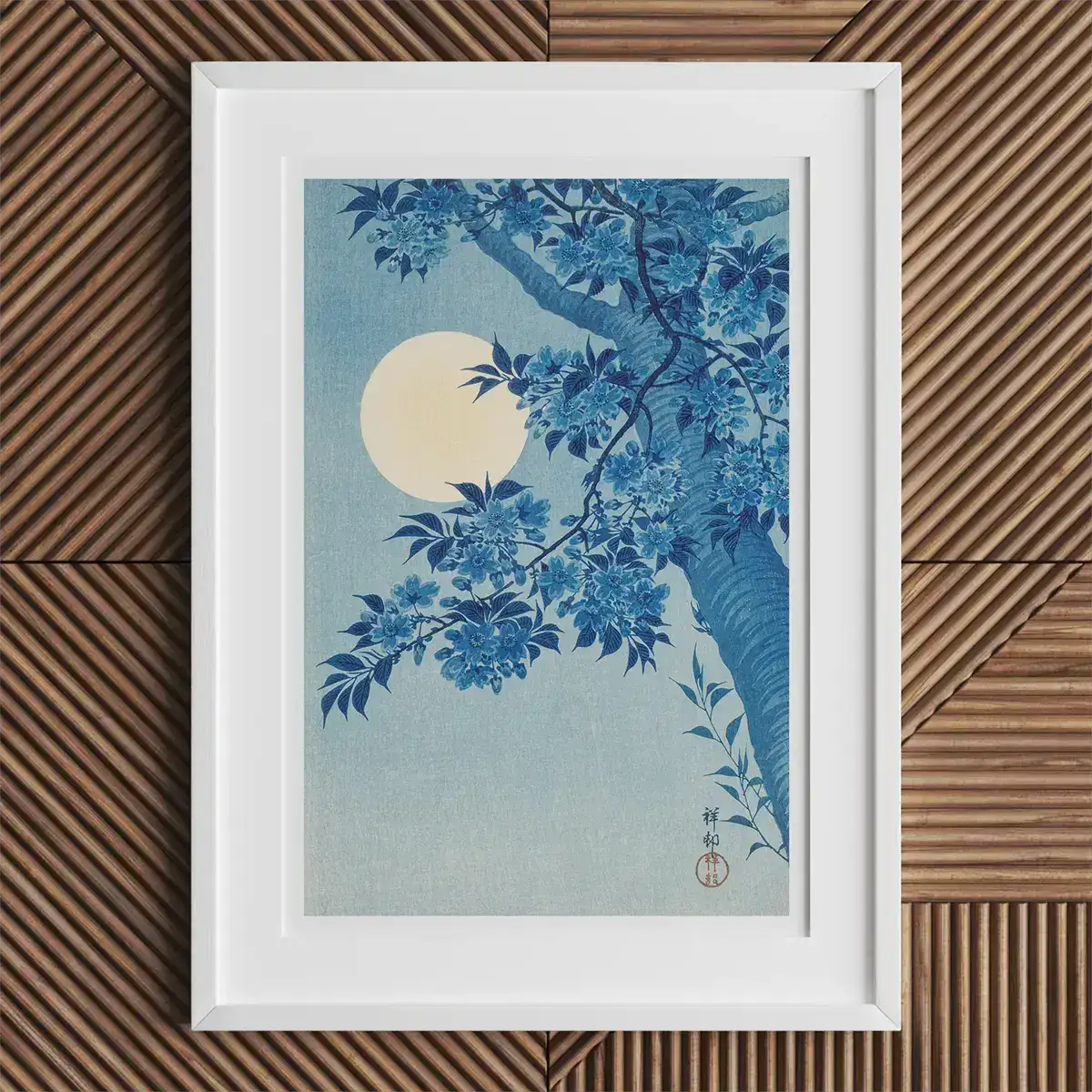

Ohara Koson et la Tradition Kachō-e

Avant que les appareils photo ne capturent les saisons dans le nitrate d'argent, avant que les dessins scientifiques ne classifient les ailes et les pétales en une nomenclature stérile, il y avait kachō-e : l'art d'insuffler la vie aux oiseaux et aux fleurs à travers le pinceau et le bloc, l'ancien langage japonais pour honorer les plus petites cérémonies de la nature.

Enraciné dans les traditions artistiques chinoises mais affiné à une particularité féroce sur le sol japonais, le kachō-e ne se préoccupait pas de l'exactitude botanique pour elle-même. Il parlait plutôt à l'esprit habitant la fleur de prunier et l'aile du héron, à la parenté éphémère entre la silhouette d'un corbeau et la lente lune descendante.

Lorsque Ohara Koson a exprimé sa dévotion dans ce genre, il ne ressuscitait pas une relique.

Il écoutait une fréquence ancienne encore vibrante sous la peau de béton du Japon moderne.

Kachō-e a toujours été un mode de vision : une manière d'articuler l'interconnexion de toutes choses, les arrangements éphémères de la saison, du vent, de l'eau et de la vie. Contrairement à l'histoire naturelle occidentale, qui épinglait souvent des spécimens sur du velours sous verre, le kachō-e japonais traçait le mouvement vivant entre les créatures et leurs mondes—où le mouvement de l'aile d'un moineau pouvait onduler invisiblement à travers des forêts entières de métaphores.

La fidélité de Koson à cette tradition était absolue, mais jamais rigide.

Il ornait ses estampes d'un vocabulaire symbolique profond, familier à quiconque avait grandi en traçant les saisons par les migrations des grues ou la chute des kakis :

-

Grues, arc-boutées à travers les cieux glacés, portaient la gravité de la longévité et de la bénédiction impériale.

-

Hiboux, leurs plumes respirant contre les branches d'hiver, murmuraient de la sagesse pliée dans l'obscurité.

-

Pivoines, si lourdes de fleurs qu'elles semblaient se courber sous leur propre beauté, évoquaient la prospérité et la fortune décadente.

Entre les mains de Koson, un corbeau solitaire sur une branche stérile devenait plus qu'une étude ornithologique : il devenait une méditation sur la solitude, sur la survie cousue en silhouette.

Ses lignes, à la fois sobres et saturées, transmettaient non seulement la forme extérieure mais aussi le frémissement intérieur de la vie—fragile, obstinée, miraculeuse.

Il ne peignait pas seulement des oiseaux et des fleurs. Il capturait le monde en plein souffle, avant qu'il ne sache qu'il était observé.

L'allégeance de Koson au kachō-e au sein du mouvement Shin-hanga était un acte délibéré de diplomatie esthétique : Il a amené l'intimité de la nature dans un contexte moderne sans trahir sa grammaire intemporelle.

Les collectionneurs occidentaux, habitués aux peintures de la nature comme décor passif, étaient fascinés par la densité de sens emballée dans ces compositions apparemment simples. Chaque feuille un chiffre. Chaque plume une parabole.

Le travail de Koson offrait un point d'entrée accessible à la philosophie japonaise pour les publics étrangers : un aperçu d'une vision du monde où la vie humaine et les cycles de la nature ne sont pas des rivaux mais des reflets.

En créant ces images tendres et acérées, Koson n'a pas seulement préservé le kachō-e.

Il l'a recalibré—subtilement, presque invisiblement—pour qu'en dépit d'un monde de fumée de bateau à vapeur et de lumière électrique, une grue puisse encore porter l'éternité à travers une page blanche.

À travers l'œil de Koson, l'armature délicate de la tradition est restée intacte, mais s'est pliée pour accueillir la lumière d'un nouveau siècle. Ses impressions d'oiseaux et de fleurs sont devenues des charnières vivantes entre les époques : inébranlables en esprit, mais élastiques en forme.

La nature, une fois de plus, a survécu à l'innovation en enfonçant ses racines plus profondément sous terre—et dans les impressions de Koson, elle a prospéré en silence et en couleur.

Le style technique et l'innovation de Koson

À une époque où la vitesse devenait la mesure du progrès, Ohara Koson a misé sur la lenteur—la patience cultivée des pigments se fondant dans le papier, la négociation entre la lame et le grain du bois, l'accord chuchoté entre le couteau du graveur et le souffle de l'aile d'une grue.

L'arsenal artistique de Koson n'était pas forgé uniquement à partir de la vision mais d'un artisanat si exigeant qu'il frôlait la magie.

Ses dessins commençaient par une ébauche : le pinceau se mouvant comme un roseau dans le rythme du courant de la rivière, trouvant la forme non pas en la dictant, mais en la coaxant de l'immobilité. Pourtant, le génie de Koson ne se limitait pas au seul design. Il possédait une compréhension rare et granulaire de chaque étape qui suivait—la gravure, l'encrage, le pressage—tout cela chorégraphié pour traduire la vision en permanence sans fracture.

Le processus d'impression lui-même restait un ballet complexe de collaboration—une marque de fabrique du Shin-hanga.

Koson concevait le plan; des graveurs maîtres le rendaient en matrices de bois avec des scalpels d'une dextérité chirurgicale; des imprimeurs expérimentés encreraient et presseraient chaque feuille de papier washi fait main, attentifs à la température, à l'humidité et à l'attitude de chaque grain.

Ce n'est que par ce relais discipliné que les compositions légères comme le souffle de Koson pouvaient atteindre leur fidélité étrange.

Parmi les techniques signatures de Koson se trouvait une maîtrise exquise du bokashi—l'art de la gradation de couleur qui permettait aux impressions de passer de la brume au clair de lune dans la largeur d'une plume.

Grâce au bokashi, les couchers de soleil se fondaient dans les lacs sans couture; les grues émergeaient du brouillard comme des souvenirs; les champs de neige se brouillaient contre des cieux vides avec une logique haletante que seule la nature—ou Koson—pouvait écrire.

Les choix de matériaux approfondissaient encore la résonance de ses impressions.

Koson favorisait souvent les pigments naturels, tirés des anciennes apothicaireries du Japon : minéraux réduits en poudre, plantes bouillies pour teindre. Sa palette n'était pas une affectation—c'était un acte de fidélité à la terre et à l'histoire, même alors que la production de masse ailleurs avançait avec des raccourcis chimiques.

Son utilisation du washi, souvent tiré des fibres résistantes du mûrier, garantissait que chaque impression portait une texture vivante—une flexion subtile de mémoire organique que le papier synthétique ne pourrait jamais contrefaire.

L'engagement de Koson avec les esthétiques occidentales ne se manifestait pas comme une capitulation. Il surgissait subtilement : une tension de perspective ici, un réalisme d'anatomie là, un rayon de lumière se comportant avec l'insistance diffuse d'un après-midi impressionniste.

Pourtant, même en empruntant des techniques occidentales, Koson les canalisait à travers une sensibilité orientale : ne pas représenter la nature comme quelque chose observé à distance, mais comme quelque chose respiré, vécu de l'intérieur.

Cette synthèse—de l'artisanat japonais rigoureux et du réalisme occidental tranquille—a permis aux œuvres de Koson de vibrer à travers les continents sans rupture. Elles parlaient couramment deux dialectes artistiques sans perdre leur accent natif.

La structure collaborative du Shin-hanga, que certains critiques jugeaient rétrograde à une époque qui glorifiait le génie individuel, était pour Koson une armature parfaite : un système où la maîtrise pouvait se regrouper, se concentrer et s'enflammer.

Ses artisans n'étaient pas des ouvriers anonymes—ils étaient des conspirateurs essentiels dans l'alchimie.

Chaque ligne de plume découpée avec précision, chaque couche de couleur aussi fine qu'un souffle, chaque silhouette nette contre un arrière-plan brumeux était le résultat de nombreuses mains tissant une seule vision.

La maîtrise technique de Koson—son obsession du détail, sa sensibilité aux matériaux, ses normes exigeantes en matière de collaboration—lui a permis de créer des estampes qui semblent à la fois anciennes et urgentes, tactiles et éphémères.

Chaque bois gravé de Koson est une empreinte d'excellence collective, une négociation entre maîtrise et humilité.

La grue déploie ses ailes ; la carpe agite l'eau ; la feuille d'érable dérive.

Pourtant, derrière ces moments immobiles se cache une architecture de compétence si complexe qu'elle disparaît dans sa propre perfection.

L'innovation de Koson n'était pas bruyante. Elle ne se faisait pas remarquer. Elle s'insinuait dans le courant sanguin de l'estampe discrètement, comme le premier gel enfilant une branche d'automne—transformant tout, ne laissant aucune trace visible d'effort, seulement de l'émerveillement.

Symbolisme et Résonance Culturelle

Sous le cartilage délicat des ailes d'oiseau et des fleurs de pivoine d'Ohara Koson se trouve une architecture de sens, invisible à l'œil non averti mais suffisamment dense pour faire plier des histoires entières.

Koson ne peignait pas la nature pour la décoration. Il l'encodait.

Chaque élément de ses estampes—plume, branche, ondulation, gel—est un chiffre cousu dans des siècles de mémoire culturelle japonaise.

Le corbeau qui se pose sur une branche stérile sous une lune engraissée ne transmet pas seulement la solitude hivernale ; il évoque la mélancolie inévitable qui s'infiltre à travers les notions bouddhistes d'impermanence.

Une pivoine, lourde de pétales luxuriants et déployés, n'est pas simplement opulente—elle signifie un royaume où l'abondance vacille dangereusement près de la pourriture.

Son utilisation des marqueurs saisonniers—le choc safran des feuilles d'automne, la portée squelettique des brindilles d'hiver, l'urgence pâle des fleurs de cerisier—cartographie non seulement les mois, mais aussi les humeurs.

La saisonnalité, pour le Japon de Koson, était moins un calendrier qu'une philosophie : un fatalisme tendre qui encadrait chaque floraison et chaque chute comme partie d'une chorégraphie exquise et inévitable.

Les animaux qu'il choisissait n'étaient jamais neutres non plus.

-

Les grues, avec leurs ailes blanches comme des glaciers, portaient le poids de la longévité, du caractère sacré et de la grâce impériale.

-

Les hiboux, perchés comme des moines contemplatifs, portaient le poids silencieux de la sagacité et de la vigilance nocturne.

-

Les singes, parfois en train de se faufiler le long des rives ou de s'accrocher à des branches glissantes de pluie, incarnaient à la fois l'intelligence et les échos poignants du cœur agité de l'humanité.

S'engager avec l'œuvre de Koson, c'est traverser un glossaire invisible : chaque détail botanique, chaque regard animal, chaque arrangement de branche et de brouillard chargé de références plus profondes que le simple plaisir visuel.

Pourtant, ses estampes ne s'effondrent jamais sous le poids du symbolisme. Elles flottent—d'une simplicité trompeuse à première vue, mais s'élargissant vers l'intérieur avec la gravité patiente de l'eau de marée.

Cette richesse en couches a trouvé une résonance particulière parmi les collectionneurs occidentaux, dont la soif de l'« exotique » masquait souvent un désir d'art fonctionnant selon des règles différentes des leurs.

L'œuvre de Koson leur offrait un portail vers une culture où la nature n'était pas un décor mais un protagoniste, où chaque saison était une philosophie, chaque pétale une leçon de mortalité.

Pour les spectateurs occidentaux, habitués à des paysages comme simples décors ou à la flore comme ornement esthétique, les estampes de Koson offraient quelque chose de désorientant : un monde où la nature n'était pas seulement observée—elle était connue, reflétée, pleurée et célébrée tout à la fois.

Les motifs récurrents dans son œuvre—grues gracieuses contre des cieux en feu, corbeaux solitaires recroquevillés sous des lunes décroissantes, érables saignant rouge contre la décoloration de la saison—agissaient presque comme des idéogrammes: des récits compressés qui contournaient les barrières linguistiques pour toucher une corde plus profonde de compréhension.

En intégrant ces symboles si habilement dans ses compositions, Koson a permis à son art de vibrer à travers les seuils culturels sans perdre son rythme natif.

Ce n'était pas une traduction; c'était une invitation—à ressentir, sinon à déchiffrer complètement.

Le génie de Koson réside dans ce seuil scintillant: ses images semblent intimes mais insondables, accessibles mais chargées d'une profondeur invisible.

Le monde naturel, sous son pinceau, devient un lieu de mémoire, de prophétie et de méditation—non figé dans le temps, mais tremblant légèrement au souffle du vent de l'histoire.

Il a cartographié non seulement le monde extérieur à la fenêtre, mais aussi les saisons intérieures du cœur humain.

Chaque mouvement feutré de plume, chaque pétale scintillant, chaque douce pression d'encre sur le papier murmure la même chose: le monde change, le cœur se brise, les saisons tournent—et pourtant, quelque part dans les marges, la beauté persiste.

Collaborations avec les Éditeurs

Aucun artiste ne se déplace seul à travers l'architecture de l'histoire. Chaque coup de pinceau qui perdure le fait parce que quelque part—silencieusement, avec diligence—une autre main a stabilisé le papier, gravé le bloc, financé le rêve.

Pour Ohara Koson, les couloirs de l'immortalité artistique étaient bordés non seulement de pigments et de bois, mais aussi d'éditeurs dont les ambitions s'entremêlaient avec les siennes.

Dans les premières années de sa carrière, Koson s'est attaché à Kokkeidō et Daikokuya, des maisons établies qui trafiquaient dans l'imagerie puissante de l'empire et de l'expansion. Ses triptyques de guerre—évocations vives de la guerre russo-japonaise—ont trouvé leur vie après l'encre à travers leurs presses, alimentant à la fois le sentiment nationaliste et une curiosité mondiale croissante pour la puissance militaire et culturelle montante du Japon.

Pourtant, c'est sa collaboration ultérieure avec Watanabe Shōzaburō qui cristalliserait la véritable importance épocale de Koson.

Vers 1926, alors que Tokyo crachait encore des cendres et du bois éclaté suite au catastrophique Grand tremblement de terre du Kantō de 1923, Watanabe ne se contentait pas de reconstruire son empire de l'édition—il redessinait la cartographie de l'art japonais lui-même.

Watanabe avait besoin d'artistes capables de canaliser la tradition sans l'embaumer, qui pouvaient séduire les marchés occidentaux sans leur faire de la lèche.

Koson, avec son dévouement inébranlable au kachō-e et son adaptabilité élastique aux techniques visuelles occidentales subtiles, est devenu indispensable.

C'est à travers la machinerie astucieuse de Watanabe—ses réseaux de distribution, ses expositions incessantes à l'étranger, son calibrage précis de la nostalgie japonaise pour l'appétit occidental—que les oiseaux de Koson ont déployé leurs ailes à travers l'Europe et l'Amérique.

Sous ce partenariat, Koson a signé ses estampes sous le nom de Shōson, un renommage discret qui a cousu sa nouvelle identité dans le tissu du commerce mondial sans la détacher de ses racines.

La relation entre l'artiste et l'éditeur n'était pas sans friction, mais elle était férocement productive: Koson fournissait des images de plumes et de fleurs qui s'accrochaient obstinément à la mémoire, et Watanabe maniait l'infrastructure pour les déplacer à travers les océans.

Pour une brève période entre 1930 et 1931, Koson a également collaboré avec Kawaguchi, signant des œuvres sous le nom de Hōson—un éclat de divergence, un léger tourbillon dans le cours de sa carrière.

Ces estampes, bien que moins nombreuses, témoignent de la conscience tactique de Koson : la volonté de diversifier sans diluer son engagement esthétique.

Chacune de ces relations éditoriales a laissé des empreintes distinctes sur l'œuvre de Koson:

-

Les premières estampes sous Kokkeidō et Daikokuya visaient le spectacle martial.

-

La majorité de ses chefs-d'œuvre kachō-e matures fleurissant sous le parapluie stratégique de Watanabe.

-

Une courte et intrigante parenthèse avec Kawaguchi, dont la portée, bien que moins vaste, a tout de même élargi les branches généalogiques de la production de Koson.

Pourtant, c'est la vision de Watanabe—son sens aigu que la faim occidentale pour le Japon n'était pas rassasiée par les épées et les samouraïs, mais par des représentations délicates et poignantes du monde naturel—qui a transformé Koson d'un praticien doué en un émissaire culturel.

Les conséquences du Grand Tremblement de terre de Kantō ont balayé une grande partie de la classe artisanale de Tokyo, ses infrastructures fragiles de production artistique.

En reconstruisant, Watanabe a reconnu que l'héritage visuel du Japon pouvait soit se fossiliser, soit refleurir grâce à une hybridation soigneuse.

Koson, tel une grue s'élevant des marais gelés, s'est élevé dans cet air nouveau.

Ses éditeurs n'ont pas simplement reproduit son travail. Ils l'ont magnifié, stratifié, lui ont donné une vitesse à travers les fuseaux horaires et les hémisphères culturels.

Sans Kokkeidō et Daikokuya, Koson serait peut-être resté une figure régionale. Sans Watanabe, il aurait pu être une note de bas de page.

Grâce à eux, il est devenu un pont: un artiste dont les compositions de fleurs de prunier, martin-pêcheur et roseau chargé de neige sont maintenant accrochées dans des collections où l'air tremble encore légèrement avec le souvenir des anciennes saisons, des anciens noms, des anciens accords passés entre artiste et marchand, vision et registre.

La collaboration de Koson avec ces éditeurs n'était pas un compromis. C'était l'appareil qui a permis à son art de survivre à la fois aux guerres qu'il a dépeintes et aux tremblements de terre qui ont brisé les rues sous ses pieds.

C'était du commerce, oui. Mais c'était aussi de la survie. Et à travers cela, la grue vole toujours.

Reconnaissance mondiale et influence continue

À travers les océans, les oiseaux d'Ohara Koson ont pris leur envol bien avant que son nom ne soit solidement ancré dans le canon japonais.

En Europe et aux États-Unis—des terres plus familières avec les corbeaux comme présages et les grues comme mythes—ses estampes sont arrivées non pas comme des reliques mais comme des dépêches d'une culture encore imaginée comme délicate, intacte et onirique.

C'est à travers la faim occidentale pour l'art japonais "authentique"—encadrée, ironiquement, par les distorsions mêmes de la fascination coloniale—que le travail de Koson a trouvé une reconnaissance précoce.

Ses estampes scintillaient derrière le verre lors des expositions du Toledo Museum of Art en 1930 et 1936, marquant des moments critiques lorsque Américain Les collectionneurs, conservateurs et esthètes ont commencé à assembler un vocabulaire du Japon qui devait plus au Shin-hanga qu'à l'actuel Tokyo contemporain.

Dans ces salles sacrées, les oiseaux de Koson chantaient à travers les langues sans besoin de traduction.

Les collections privées, elles aussi, se sont enrichies de ses œuvres : John D. Rockefeller Jr., héritier de fortunes industrielles et mécène de l'art international, comptait Koson parmi ses acquisitions—une reconnaissance silencieuse que la beauté, méticuleusement rendue, pouvait franchir même les murs les plus épais de l'huile et de l'empire.

L'embrassement mondial de Koson était indéniable. Pourtant, au Japon, sa renommée restait spectrale—un écho entendu principalement parmi les éditeurs, les artisans et une poignée de collectionneurs attentifs aux tectoniques changeantes de l'identité nationale.

Chez lui, le mouvement Shin-hanga lui-même était perçu avec un mélange d'admiration, de suspicion et d'indifférence.

Les critiques qui valorisaient la peinture Nihonga pure ou l'expérimentation avant-gardiste considéraient souvent le Shin-hanga comme un compromis poli—un mouvement trop disposé à adapter sa beauté aux palais étrangers.

Ainsi, les grues lumineuses et les fleurs de cerisier de Koson passaient souvent inaperçues auprès de l'établissement domestique, même si elles nichaient dans les salons, bibliothèques et musées à travers l'Europe et l'Amérique.

Pourtant, l'influence ne nécessite pas de permission.

Les estampes de Koson se sont intégrées dans l'ADN visuel de l'esthétique japonaise mondiale—fixant des normes sur la façon dont l'éphémérité de la nature pouvait être rendue, comment la tradition pouvait murmurer à travers la modernité sans se dissoudre.

Les artistes, tant au Japon qu'à l'étranger, conscients ou non, ont puisé dans la maîtrise de Koson :

-

Ses techniques de bokashi—dégradés doux de lumière et de brouillard—réapparaissaient dans le design moderne et l'illustration contemporaine.

-

Sa précision de ligne, son implacable suppression des détails inutiles, ont informé les générations ultérieures de graveurs cherchant à équilibrer abstraction et intimité.

Aujourd'hui, les échos des compositions de Koson ondulent à travers plusieurs médiums :

- Dans le minimalisme austère du design graphique.

- Dans le silence calibré de la photographie contemporaine de la nature.

- Dans le réensauvagement de l'animation numérique où un seul pétale tombant porte le poids narratif d'une saison entière.

L'influence de Koson, comme un vol migrateur à peine aperçu contre un ciel gris, reste omniprésente mais insaisissable—présente dans les gestes des autres, réfractée à travers de nouvelles sensibilités, renaissant à travers les disciplines.

Que sa patrie l'ait initialement négligé ne fait qu'amplifier le paradoxe au cœur du Shin-hanga lui-même : l'art de la préservation rendu lisible uniquement à travers le regard de l'étranger.

Koson comprenait cette tension instinctivement. Il ne l'a pas combattue. Il a peint à travers elle—chaque impression un acte silencieux de survie, de transmutation, d'allégeance à la beauté dans un siècle dangereusement enclin à l'oubli.

Héritage

Lorsque Ohara Koson a quitté ce monde en 1945, la guerre avait déjà commencé à remanier les os des nations, et le fil délicat de son art semblait, pendant un temps, trop fragile pour survivre au vacarme.

Son nom, comme tant d'autres qui ont travaillé non pas sous des manifestes mais sous la discipline privée de la beauté, s'est estompé dans le bruit de fond de la récupération et de la redéfinition.

Pourtant, les fils, même enterrés, se souviennent comment lier.

Dans les décennies lentes et délibérées qui ont suivi, l'œuvre de Koson a réémergé—non pas comme une nostalgie, mais comme une nécessité.

Les mêmes grues, les mêmes martins-pêcheurs, la même chute de feuilles d'érable qui se vendaient autrefois rapidement aux étrangers exigeaient désormais une réévaluation par un Japon désireux de retisser sa propre lignée artistique sans excuse ni distorsion.

Grandes expositions dans des institutions telles que le British Museum, le Metropolitan Museum of Art, et le Minneapolis Institute of Art ont réintroduit l'œuvre de Koson non pas comme une fantaisie décorative mais comme une documentation vitale d'un esprit esthétique négociant la rupture sans se rendre.

Ses impressions n'étaient plus simplement admirées pour leur beauté méticuleuse; elles étaient lues comme des actes de préservation culturelle stratégique, comme des dialogues entre tradition et innovation, comme des plans de survie dans un siècle conçu pour effacer.

Les chercheurs ont suivi :

- De nouvelles études ont cartographié les changements dans ses signatures, retracé les migrations de ses dessins à travers les continents, analysé les matrices symboliques intégrées dans ses compositions.

- Koson n'était plus un artisan mineur.

- Il a été révélé comme un cartographe de la résilience—tracant comment l'art pouvait rester souple même lorsque les courants de l'empire, de la modernisation et de la guerre cherchaient à le déchirer.

Son dévouement au kachō-e, autrefois considéré par certains comme désuet, est maintenant compris comme radical.

À une époque où la culture de masse poussait vers la vitesse et l'abstraction, Koson a refusé la séduction de l'oubli.

Il a misé toute sa pratique sur le lent miracle de l'observation : la brillance d'une plume contre le crépuscule, le frisson d'un roseau dans la première gelée, l'éclat fragile d'un camélia dans la neige.

Aujourd'hui, son influence se fait sentir bien au-delà des murs des musées.

Les artistes contemporains, les conservateurs, les illustrateurs et les designers s'inspirent de ses techniques, de ses philosophies, de sa fidélité obstinée aux détails d'un monde naturel encore tremblant aux marges de l'attention humaine.

Les oiseaux et les fleurs de Koson ne se sont pas fossilisés dans le passé. Ils ont continué à voleter, se percher, muer et fleurir dans l'imagination de ceux qui comprennent que la fidélité à l'éphémère est l'un des actes d'art les plus rares et les plus féroces.

Dans l'histoire de l'impression sur bois japonaise—où l'innovation vient souvent déguisée dans les robes du souvenir—Koson se tient maintenant fermement comme une figure nécessaire : un artiste qui a refusé d'abandonner les petites vérités même lorsque les grandes vérités convulsaient autour de lui.

À travers ses grues qui s'arquent encore dans les cieux vides, à travers ses saules qui s'inclinent encore dans l'eau invisible, Koson raconte l'ancienne histoire de la seule manière dont elle survit : en la rendant visible encore, et encore, et encore.

Non pas en s'accrochant au passé, mais en le cousant—délibérément, férocement—dans le souffle vivant du présent.