La historia a menudo anota a sus visionarios como técnicos. Alfred Stieglitz se negó a ese destino. Su cámara no congeló el mundo; lo encantó. A lo largo de seis décadas, convirtió el nitrato de plata en confesión, las placas de vidrio en reportes meteorológicos del alma.

Construyó movimientos no a partir de manifiestos, sino de emulsiones. Cada impresión una declaración de que la fotografía podía rivalizar con el pincel o el cincel en su capacidad para descubrir, brillar y hablar. Desde avenidas nevadas hasta negativos color carne, desde retratos densos de vapor hasta paisajes de nubes que vibran con peso metafísico, Stieglitz colapsó la frontera entre imagen y vida interior.

No solo estuvo presente en el nacimiento del modernismo. Lo asistió. Luego retrocedió al cuarto oscuro para probar su tesis en tono y grano. Así que, esta no es la historia de un hombre que tomó fotos. Esta es la crónica de una fuerza que las transfiguró. Hasta que la fotografía pudiera doler, hasta que incluso el cielo se volviera íntimo.

Conclusiones Clave

- Fotografía como alquimia, no aparato: Para Alfred Stieglitz, la cámara nunca fue un dispositivo; era un motor metafísico. Revelando la fotografía como un medio de invocación, no de replicación.

- De la atmósfera a la abstracción, sin perder la intimidad: A lo largo de décadas, Stieglitz pasó de la neblina simbolista de la ciudad a la intimidad solarizada a la abstracción transportada por nubes, rechazando el desapego incluso en sus cambios formales más radicales.

- Superficie de impresión como topografía emocional: Stieglitz utilizó los materiales fotográficos como un compositor maneja el tono: platino para un estudio minucioso, paladio para una expansión sensual, solarización para un accidente extático.

- Nubes como retratos, retratos como clima: Con los Equivalentes, Stieglitz invirtió el lente fotográfico hacia la vida interior. Y con sus retratos del Lago George convirtió el gesto en clima y la intimidad en terreno.

- La partera del modernismo-y su refutación fotográfica: Mientras defendía el Cubismo y la abstracción en el 291, Stieglitz simultáneamente estaba creando un modernismo fotográfico propio.

Alfred Stieglitz, The Terminal (ca. 1893)

Comienzos Simbolistas y Pictorialistas

Vagabundeaba por Manhattan como un espectro de los salones de Múnich, con el trípode a cuestas, como si la nieve misma pudiera susurrar secretos al vidrio. Alfred Stieglitz, aún lacado con precisión europea y desencanto romántico, había regresado a América en 1890 con la cámara como oráculo, no como taquígrafo.

Estaba indignado por el confinamiento utilitario del medio, su alineación predeterminada con lo documental y lo desechable. Lo que quería era esencia. Lo que quería era lo que los simbolistas habían encontrado en aceites y tinta: el estado de ánimo como mensaje, el desenfoque como límite, la belleza no como adorno sino como encantamiento.

En esas primeras fotografías, la ciudad se disuelve. No es Nueva York, es una arquitectura pre-verbal de anhelo. Quinta Avenida, Invierno (1896) es menos una escena callejera que un barómetro emocional: una figura solitaria dirige un carruaje a través de un vacío azotado por la nieve, mientras la blancura nevada devora estructura y sombra. La fotografía late con ausencia, y la fusión de claroscuro de la imagen difumina caballo de vapor, hombre de misión. “Tres horas esperé,” escribió Stieglitz más tarde. No por la toma, sino por el momento. La fotografía no se captura. Se invoca.

La afinidad de Stieglitz con los Pictorialistas—una coalición que trataba la fotografía como pigmento y gesto—ancló estas primeras ambiciones. Donde los clics del obturador podrían haber simplemente mapeado lo visible, estos fotógrafos favorecían los bordes de la visión: ensoñaciones granuladas, nieblas luminosas, homenaje compositivo a Whistler o Monet. Para ellos, la fotografía era una estrofa lírica en plata. La imagen debía sentirse antes de ser entendida.

Para 1902, Stieglitz había transmutado su lealtad estética en acción infraestructural. Fundó la Photo-Secession, un movimiento insurgente destinado a separar la fotografía de los rígidos cuellos del amateurismo. Su revista acompañante, Camera Work, se convirtió tanto en escritura sagrada como en salón. Dedicada a la elevación del medio. Luego, en 1905, The Little Galleries of the Photo-Secession abrió en 291 Fifth Avenue. Una estrecha franja de espacio que se convertiría en un vórtice para el debut del modernismo americano.

Aún así, incluso mientras 291 colgaba las geometrías austeras de Picasso y la quietud fracturada de Cézanne, Stieglitz permanecía en diálogo con la poética atmosférica del pictorialismo. Procesos de goma bicromatada, texturas de fotograbado, invocaciones de enfoque suave—todos eran herramientas no de claridad, sino de interioridad. Sus contemporáneos trabajaban en sus impresiones como monjes sobre pergamino: emulsiones tratadas como tinturas, composiciones ensayadas como sonatas. Desde el Linked Ring de Londres hasta los clubes de cámara en auge de Nueva York, los fotógrafos buscaban demostrar que sus imágenes podían sangrar emoción como la pintura.

En este período, la cámara dejó de ser un ojo y se convirtió en una psique. La composición era emoción disfrazada; cada exposición, una apuesta de que el tiempo mismo podría difuminarse en algo hermoso.

Técnicas y Temas (circa 1890-1905): Stieglitz dominó exposiciones que desafiaban la previsibilidad mecánica—noche, nevada, humedad. The Terminal (1893), por ejemplo, presenta el claroscuro no como una indulgencia estilística, sino como un dialecto existencial: figuras engullidas por los bordes desvanecidos de la luz. Sus impresiones reflejan las convicciones simbolistas. La noción de que el mundo nunca es del todo lo que parece, y tal vez la fotografía, en su máximo esplendor, podría demostrarlo.

Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe-Manos y Dedal (ca. 1919)

Alquimia de Paladio y Sueños Solarizados

Para la década de 1910, Alfred Stieglitz había convertido el cuarto oscuro en una cámara de devoción. Desapareció cualquier pretensión de objetividad; lo que quedó fue la química como conjuración. Era menos documentalista que médium. Invocando calidez y luminiscencia de emulsiones y metales raros, doblando el tiempo no a través de la velocidad, sino a través del tono. Donde los primeros trabajos coqueteaban con la atmósfera, su periodo medio colapsó en ella. No contento con capturar el mundo, buscó recomponer su piel.

Central en esta transmutación fue su adopción casi obsesiva de la impresión en paladio. Un hermano metalúrgico del platino, pero con una hechicería tonal más profunda. Paul Strand, siempre el susurrador técnico, lo había instado a usarlo. El paladio, argumentó Strand, ofrecía un “rango tonal más fino,” una intimidad táctil negada a las impresiones más duras basadas en plata. Stieglitz tomó el consejo como sacramento. Para 1918 había comenzado a crear imágenes en paladio con la precisión de un metalúrgico renacentista y el hambre de un místico.

El proceso de impresión se convierte en liturgia. Para la piel de O'Keeffe: paladio. Para sus dedos: platino. Cada elección calibrada a lo que el sujeto emana, no solo a lo que el lente recibe. El paladio llevaba el peso de la intimidad. Su tono profundo adecuado para la sombra y la escultura. El platino ofrecía textura sin proclamación. En sus manos, el papel no era un terreno neutral sino un campo cargado. La carne se convertía en escultura, la sombra en escritura.

Estos no eran retratos. Eran apariciones renderizadas en un aliento marrón-negro: desnudos envueltos en un tono aterciopelado, naturalezas muertas que brillaban con gracia molecular. Cada impresión llevaba peso. No solo visual, sino moral. “La impresión vive,” declaró. “Es ARTE.” Y para Stieglitz, eso significaba que satisfacía una ecuación espiritual—textura + técnica = verdad.

Cuando regaló varias de estas impresiones al Museo de Bellas Artes de Boston—una institución entonces virgen a la fotografía—no fue una ofrenda. Fue un desafío. Estas impresiones ya no eran experimentos. Eran argumentos. Que la carne, el grano, la sombra podían susurrar tan persuasivamente como el óleo sobre lienzo.

Luego vinieron los accidentes. O más bien, las revelaciones dentro de ellos. Solarización, esa rebelde inversión de tonos bajo una luz abrasadora, encontró su camino en su proceso como un rayo en el vidrio de una catedral. En el Lago George, bajo la caricia maníaca del sol del mediodía, Stieglitz comenzó a orquestar momentos de combustión visual: halos que se encendían alrededor de los hombros, siluetas que se volvían blancas como fantasmas mientras las sombras se espesaban como tinta. Estos no eran defectos. Eran epifanías. Paul Strand lo expresó mejor: Stieglitz había tomado un defecto y forjado una doctrina.

Las imágenes solarizadas brillan con algo más allá del control. Como radiografías del deseo, o memoria presionada contra el vidrio. Las figuras emergen radiantes, pero inalcanzables. La luz se comporta mal. La textura danza. Y al hacerlo, Stieglitz invirtió el principio de la fotografía: ya no se trata de ver, sino de sentir lo que la visión no puede contener completamente.

Estas impresiones no eran fotografías. Eran huellas digitales de devoción.

Notas Estéticas: En esta era, el material era emoción. Paladio se convirtió en el registro para la carne y la sombra: cálido, grave, reluciente. Stieglitz reservaba papel de platino para estudios microcósmicos—las manos especialmente, donde el gesto sustituye a la biografía—y desplegaba paladio para el cuerpo entero. Hablaba de “destellos lustrosos” no como notas visuales, sino como equivalentes al clima interior. La piel se convirtió en paisaje; la sombra se convirtió en escritura.

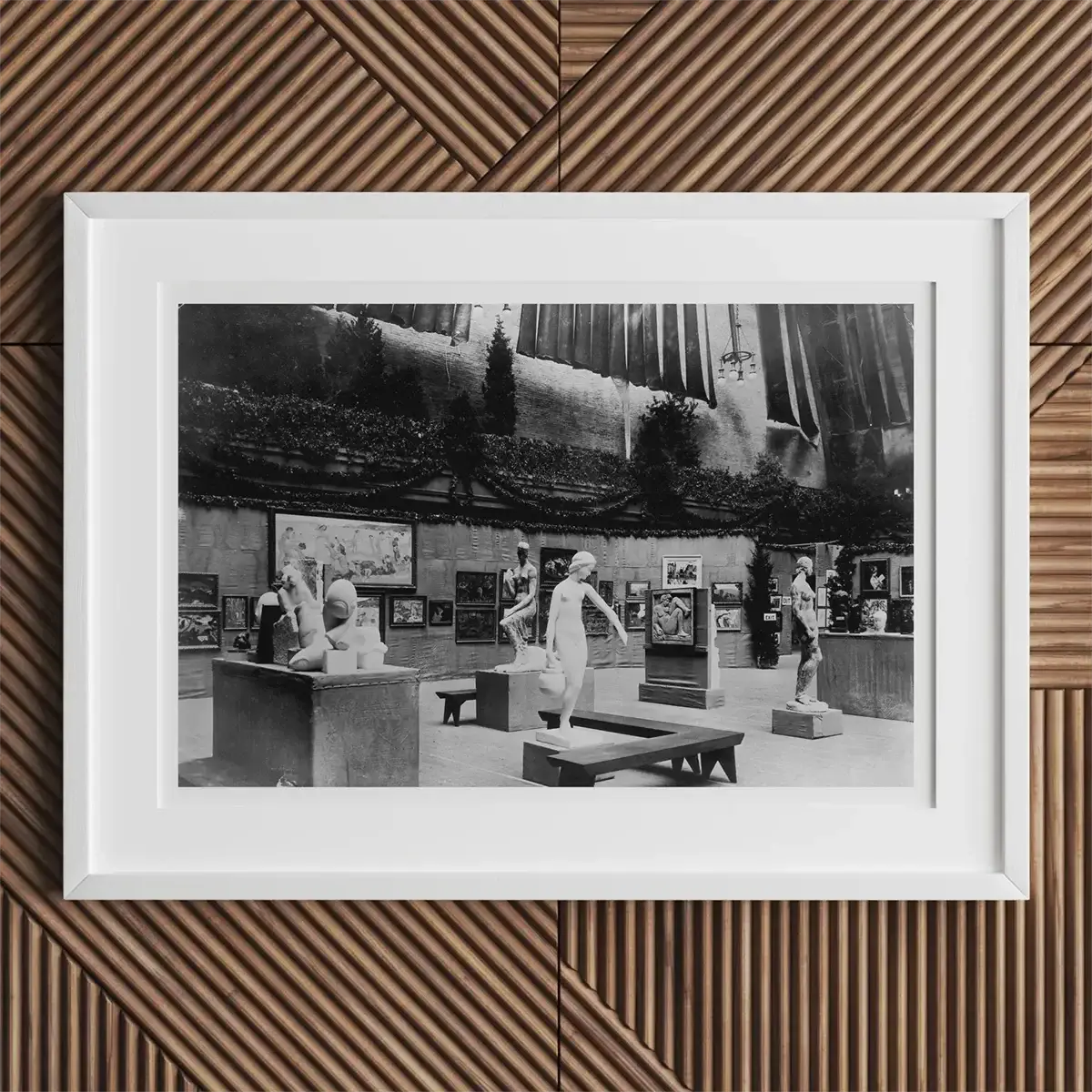

Dentro del Armory Show (ca. 1913)

El Armory Show y el Modernismo

1913 no se anunció suavemente. Irrumpió en el mundo del arte estadounidense como un nervio roto. El Armory Show llegó a Nueva York cargado de herejía visual. Las mesas fracturadas de Braque, los cuerpos mecánicos de Duchamp, los tumultos ácidos de pigmento de Matisse. Sin embargo, dentro del boom sónico del modernismo europeo, otro tipo de detonación se estaba desarrollando silenciosamente en el 291.

Allí, Alfred Stieglitz no simplemente colgaba arte. Orquestaba colisiones. Su galería ya había prefigurado la agitación del Armory, introduciendo a Nueva York a Cézanne, Picasso, Brâncuși. Mientras otros descubrían el choque, él lo había estado cultivando durante años. Y en medio de la cacofonía del Armory, montó su propio contrapeso: una exposición de sus propias fotografías. No como contraste. Como igual.

Marcel Duchamp recordaría más tarde el momento: Georgia O'Keeffe fotografiando, Stieglitz disertando, la abstracción espesa en el aire como ozono. La cámara, por una vez, no era un testigo, era un participante. Y Stieglitz, de pie entre los titanes del óleo, ya no era curador. Era rival.

Pero con la notoriedad vino una especie de retirada. Después de que se disipó el humo del Armory, Stieglitz dio un paso atrás. No en resignación, sino en recalibración. El espectáculo del modernismo había demostrado su potencia. Ahora él demostraría que la fotografía, manejada con igual audacia, podría rivalizar con él. "Regresaré al medio en sí", les dijo a sus confidentes. No con nostalgia, sino con un propósito agudizado por la proximidad a la combustión de la pintura.

Un estudiante escritor notaría más tarde que el Armory marcó "un clímax de su apoyo al arte moderno para el público", después del cual volvió a mirar hacia adentro. A la lente, al papel, a la química del yo. Lo que había sido una guerra de galería se convirtió en una resurrección de cuarto oscuro. Sus últimos números de Camera Work se apagaron en 1917. El resto de esa década lo pasó en silencio, fotográfico quizás, pero no pasivo.

La ruptura con el pictorialismo fue lenta, pero total. Desaparecieron las impresiones de goma y las lentes empañadas. En su lugar: precisión. Línea. Fidelidad de la luz. Esto no era purismo. Era rebelión en una clave más aguda. El modernismo había cambiado las reglas. Stieglitz respondió redibujando el campo.

Y al hacerlo, liberó la fotografía tanto de la imitación pictórica como de la respetabilidad del salón. El lente se convirtió en su propio dialecto. No una traducción visual de otras artes, sino una gramática autónoma. A principios de la década de 1920, la fotografía ya no necesitaba comparación para justificarse. Podía simplemente hablar.

Punto de inflexión: El giro de Stieglitz en 1913 no es una renuncia al modernismo, sino una absorción radical. No abandona la abstracción. La internaliza. Sus imágenes posteriores no imitan el cubismo. Refractan su ética: colapso de la superficie, elevación de la forma, emoción a través de la geometría. Incluso su silencio es arquitectónico. Estructura su próximo acto.

Alfred Stieglitz, Retrato de Georgia O’Keeffe (ca. 1924-27)

Lake George: Intimidad Espiritual en Retratos

Si Nueva York era combustión, Lake George era destilación. Para 1917, Alfred Stieglitz había comenzado lo que se convertiría en su largo retiro de verano en el interior de los Adirondacks. Una migración no lejos del modernismo, sino hacia su esencia. El lago, heredado a través de la familia, se convirtió en santuario y estudio: parte monasterio, parte crisol. “El lago es quizás mi amigo más antiguo,” escribió, y lo que hizo allí no fue un retiro. Fue una revelación.

Los retratos de esta era no posan. Inhalan. Especialmente los de Georgia O’Keeffe . Ella no aparece como musa, sino como eje: fotografiada más de 300 veces en solo unos pocos años, su presencia florece a través del nitrato de plata como el aliento sobre el vidrio. En Retrato de Georgia O’Keeffe (1920), no está escenificada; está sumergida. La luz corta su perfil en éter y borde. Su silueta y el bosque circundante parecen compartir el mismo pulso.

Pero no es la semejanza lo que Stieglitz persigue. Es la fusión. Manos, torsos, destellos. Cada uno se convierte en una sílaba en lo que él llamó Una demostración del retrato, una partitura polifónica donde los fragmentos reemplazan a las figuras completas, y la esencia supera a la anatomía. Estas no son solo imágenes de personas. Son estudios de presencia. Cómo el amor perdura en el gesto, cómo el silencio puede ser anatómico.

Y las personas no estaban solas. Los graneros, árboles, campos e incluso nieblas de Lake George se convirtieron en parte de esta cosmología íntima. La corteza de un arce llevaba la estriación de la edad y la gracia; una cerca podrida la misma elegancia que una mano anciana. La tierra no era un telón de fondo. Era pariente.

En una imagen, O’Keeffe se encuentra cerca de un paseo de madera que se enrolla hacia el cielo. En otra, las enredaderas envuelven un cobertizo en ruinas. Cada cuadro se lee como una confesión: que el tiempo es forma, que el amor deja un clima detrás. Que lo visible nunca es toda la historia.

En estas imágenes finales, la cámara se vuelve clarividente. No predice, sino que registra lo que no se puede decir en voz alta. Ya sea cielo, cuerpo o corteza, cada imagen lleva el mismo pulso: una creencia de que la visión no es pasiva. Responde al tacto.

Motivo perdurable: El crítico Lewis Mumford escribió que en los retratos de Stieglitz, el toque de una mano podía evocar “el informe de la mano… mientras viaja sobre el cuerpo del amado.” Esto no era analogía. Era método. Sus retratos no representan. Transmiten. O’Keeffe llamó a la serie de Lake George “el documento fotográfico más hermoso de nuestro tiempo.” Pero la belleza era el efecto secundario. El verdadero trabajo era la transcripción: de la presencia, del erotismo, de la reverencia, de la decadencia.

Alfred Stieglitz, Equivalente (1923)

Visiones del Cielo: Los Equivalentes

Para la década de 1920, Alfred Stieglitz había dirigido su lente hacia el cielo. No por escapismo, sino por confrontación. La cámara, que una vez fue su ventana hacia personas y lugares, ahora giraba noventa grados para encontrarse con las nubes no como sujetos, sino como interlocutores. Estos no eran paisajes. Eran provocaciones, ejecutadas en vapor y vacío. Sin horizonte. Sin ancla. Solo nube y emulsión, la psique a la deriva mapeada en monocromo.

Los llamó Equivalentes, pero no eran equivalentes de nada que encontrarías en un libro de texto. Eran negociaciones tonales. Entre emoción y aire, entre escala cósmica y gesto íntimo. Un cúmulo podría representar el duelo. Una extensión nebulosa podría reflejar la exaltación. En las manos de Stieglitz, el cielo se convirtió en un teclado, y sus exposiciones tocaron acordes a lo largo de la octava visible.

Esto no era metáfora visual. Esto era partitura visual. “Música: Una Secuencia de Diez Fotografías de Nubes” (1922) no describe una escena; la interpreta. Cada impresión registra el ritmo de la respiración, el pensamiento, la memoria. Nubes como mnemotécnicas para sentir. Ausente tierra o árbol o edificio, estas imágenes operan en suspensión. No las miras; caes a través de ellas.

Técnicamente, confunden. No piden reconocimiento de sujeto, ni anclaje compositivo. Un espectador no puede “ubicarlas”, porque no tienen lugar. En ese vértigo reside su revolución. Al exhibir estas abstracciones en Siete Americanos de 1925, Stieglitz asestó un golpe al literalismo fotográfico. Esto no era ilustración. Esto era invocación.

Daniell Cornell más tarde posicionaría estas obras dentro de las exploraciones más amplias de la vanguardia. Como los colores sinestésicos de Kandinsky, las formas flotantes de Arp. Pero Stieglitz no tomó prestado. Reflejó. Donde otros pintaban abstracción, él la invocaba del aire. Donde los modernistas miraban hacia adentro, él miraba hacia arriba.

Y aún así, estas no eran imágenes del cielo. Eran retratos. De la conciencia. De la creencia. De la soledad. El crítico Lewis Mumford las comparó con la mano de un amante recorriendo el cuerpo de su amada: táctil en implicación, si no en forma. Incluso sin figuras, hablaban un lenguaje de cercanía. De encuentro.

Y así Stieglitz, siempre formalista, se convirtió en un místico. Fotografiar el cielo no para reclamarlo, sino para confesarle algo. En los Equivalentes, la luz no es iluminación. Es lenguaje.

Equivalentes Clave: Equivalente (1923) lleva el peso del gesto: una oleada de blanco abriéndose paso entre el gris, elevándose con la insistencia silenciosa de un recuerdo que regresa. Equivalent, 1929 es casi geológico. Su forma de nube hierve como magma en plena erupción. Ninguno describe una tormenta. Ambos describen un estado mental. El ojo los lee como clima; el espíritu los recibe como verdad.

Lista de Lectura

- Annear, Judy, ed. Alfred Stieglitz: The Lake George Years. Sídney: Art Gallery of New South Wales, 2010.

- Art Institute of Chicago. The Alfred Stieglitz Collection: Equivalents.

- Art Institute of Chicago. The Alfred Stieglitz Collection: Lake George.

- Art Institute of Chicago. The Alfred Stieglitz Collection: Little Galleries of the Photo-Secession/291.

- Art Institute of Chicago. The Alfred Stieglitz Collection: Pictorialism.

- Cornell, Daniell, ed. Alfred Stieglitz and the Equivalent: Reinventing the Nature of Photography. New Haven: Yale University Art Gallery, 1999.

- Greenough, Sarah. “Un gran día para Palladio: Las fotografías de paladio de Alfred Stieglitz.” En Platinum and Palladium Photographs: Technical History, Connoisseurship, and Preservation, editado por Constance McCabe, 348-55. Washington, DC: American Institute for Conservation, 2017.

- International Center of Photography. Reflejos en un ojo de cristal: Obras de la colección del International Center of Photography. Boston: Little, Brown, 1999.

- Wetzel, Bill. “Alfred Stieglitz & el Armory Show: Su impacto en su vida y su obra.” Undergraduate Review 2, no. 1 (1988). https://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol2/iss1/8/.