I saloni non riecheggiavano—sibilavano come il ritmo di una canzone a cui non puoi smettere di ballare. Ombre profumate che scivolano attraverso drappeggi di velluto, dove l'aria tremava di assenzio, aforismi e fame clandestina.

Berlino al cardine del XX secolo non era solo decadente. Era dialettica: un impero e la sua rovina rappresentati ogni notte in stanze laccate di luce a gas. E nei loro angoli, il mito rientrava nel flusso sanguigno travestito da uomini. Non statue, non santi. Queste erano le visioni di Sascha Schneider: alabastro e impenitente, ragazzi in torsione di bronzo o guerrieri arrestati a metà clinch, la loro carne modellata come scrittura sacra.

Schneider nacque Rudolph nel 1870. Scolpito dall'esilio e istruito nelle severe accademie di Dresda... dipingeva come qualcuno che contrabbandava tensione. Avvolgendo l'allegoria classica attorno al fuoco omoerotico. Camuffando il pericolo nelle pieghe delle toghe e nella muscolatura divina. Il suo pennello sussurrava una lingua che solo i fuorilegge comprendevano: ogni tela un sigillo, ogni corpo un cifrario.

Sotto il §175, la queerness non era solo un segreto—era una condanna. Così Schneider criptava il desiderio nel lucido del marmo e nella sintassi mitica. Non nascondeva tanto quanto codificava. Il suo Simbolismo non era estetico—era insurrezione. I suoi efebi brillavano non per innocenza ma per calore: metafisico, storico, anatomico.

Ciò che sopravvive non è solo una galleria di dei. Un codice per coloro addestrati a leggere al di sotto della linea di vista della legge. Le sue non erano figure decorative. Erano liturgie.

Punti Chiave

- Questa non è storia dell'arte—è un manuale di sopravvivenza codificato in olio e muscoli. Stai entrando nell'architettura privata della resistenza queer travestita da mito. Ogni opera d'arte è un manifesto che ha superato censura, esilio e silenzio.

- Il corpo diventa l'archivio. Schneider inscrive un secolo di desiderio queer, rituale, repressione e trascendenza nella carne.

- Il mito qui non è fantasia—è camuffamento. L'immaginario classico non funziona come ornamento estetico, ma come travestimento protettivo. Lo schermo di fumo che ha permesso alla verità di emergere sotto lo sguardo dell'impero e della legge.

- Il desiderio è sia soggetto che metodo. Questo non è un retrospettiva. È una rivelazione che l'erotismo queer ha plasmato non solo i temi di Schneider, ma tutta la sua logica visiva, trasformando l'estetica in insurrezione.

- Ciò che sopravvive non è solo il lavoro di Schneider, ma una filosofia del guardare. Non stai solo leggendo di un artista dimenticato, stai ereditando il suo sguardo.

Sascha Schneider, Ipnosi (ca. 1904)

Corpi Classici, Psiche Queer

Nacque nel fumo e nella contraddizione nel 1870. Un ragazzo tedesco di sangue danese, i cui primi ricordi non si dipanavano dalle ninne nanne ma dalla quiete alpina e dal silenzio senza fiato dei ghiacciai. Le Alpi svizzere gli diedero chiarezza; Dresda, dove approdò nel 1884, gli diede caos.

Mito ai Margini

Già nell'adolescenza stava disegnando corpi come incantesimi: guerrieri dell'età del bronzo, efebi seminudi e dei con gli occhi di ragazzi che non poteva mai nominare ad alta voce.

Quando l'Accademia d'Arte di Dresda lo accolse, fu con sospetto e trepidazione. Entro il 1893 ne avevano abbastanza: la sua "indisciplina" sembrava una rivolta. Fu espulso. Ma l'esilio non lo schiacciò: lo incoronò.

Nel Cuore del Simbolismo

Aprì uno studio con un amico e si nutrì di disobbedienza. Max Klinger, creatore di miti e infrangitore di regole, lo notò. Lo introdusse nel cuore febbrile del Simbolismo: un mondo di salotti dove muscoli e metafore danzavano sotto la luce del gas.

Entro il 1900, Schneider aveva costruito il suo altare. Un atelier a Weimar dove insegnava il disegno della figura come fosse teologia e il tratto come liturgia.

Carne come Devozione

Questa fu l'era in cui Schneider smise di accennare e iniziò a urlare, quando il corpo maschile smise di essere un oggetto di studio e divenne una religione a sé stante.

Un saggio curatoriale lo coglie a metà trasfigurazione: “un ruolo di rilievo nella cultura nudista del secolo scorso... il corpo maschile come motivo, molteplice, magnetico.”

Erotismo Allegorico

Il linguaggio non è metafora. Le figure di Schneider si flettono con devozione letterale: muscoli avvolti come ossessioni, torsioni che brillano come vetro vulcanico, ogni torsione della carne tesa con tensione narrativa. Ha inondato le sue tele con sogni arcadici e ginnasti pagani, con efebi dal corpo di canna e olimpionici tuonanti rappresentati come angeli caduti. Pandora e Prometeo ottengono ruoli da co-protagonisti, ma sono eclissati dagli uomini: uomini resi non dalla memoria ma dal mito visto di lato.

Le fioriture classiche—toghe, allori, Narciso in piena crisi riflessiva—non sono cenni alla storia; sono maschere indossate dal desiderio. Schneider ha aperto l'urna dell'antichità e ha trovato il suo stesso desiderio piegato all'interno.

I suoi dei non erano mai distanti. Si adagiavano su divani che fungevano anche da cabine confessionali. Si flettevano. Ascoltavano. Amavano.

Mitologie Codificate

Ovviamente, la capitale liberale della Germania stava ballando su vetro incrinato quando Schneider posò il pennello. Il §175 aleggiava nell'aria come un sussurro avvelenato, e in risposta, intrecciò il rituale con il sottotesto e fece della bellezza maschile un archivio criptato.

La sua mitologia non era distante: era carnale, codificata e carica. L'intimità si avvolgeva nell'allegoria, e ancora, per coloro che sapevano, brillava come fosforo. Lo storico dell'arte Ty Vanover definisce il suo linguaggio visivo un “ambiente oscuro e ultraterreno della psiche omosessuale.”

Riconoscimento Risvegliato

In Riconoscimento Risvegliato (1904), due ragazzi si appoggiano l'uno all'altro sotto un crepuscolo filtrato dagli alberi. Per lo spettatore occasionale, è solo un altro pastorale. Per coloro i cui cuori hanno vissuto nell'ombra, è un vangelo tremante.

Vanover vede queste composizioni come sovrapposizioni psichiche: invitano gli spettatori queer a vedere i propri riflessi fratturati: la lettera di estorsione, il tocco non detto, il dolore di essere non immaginati.

Cartografie a Carboncino

Queste non erano solo pitture di uomini; erano mappe di armadi, templi di desiderio codificato. Schneider dipingeva menti tanto quanto corpi. I suoi boschetti e colonne erano architetture per segreti: l'architettura a carboncino della sopravvivenza.

Sascha Schneider, Trionfo sulla Morte (ca. 1897)

Sogni Selvaggi nelle Sale Parigine

I semidei a petto nudo di Schneider vagavano lontano dall'Olimpo—direttamente nella polvere e nella polvere da sparo dei western pulp tedeschi.

Nel 1903, instaurò un legame creativo con Karl May, il romanziere dietro Winnetou e Old Shatterhand. May voleva dramma. Schneider gli diede esploratori di templi e angeli guerrieri. Le copertine dei suoi libri trasformavano le praterie in palazzi, dipingendo protagonisti Apache con una tenerezza che flirtava con l'adorazione.

Dissonanza Estetica

Un osservatore notò la discrepanza: i frontespizi di Schneider sembravano meno kitsch da cowboy e più come reliquie di un salone parigino intorno al 1899. Un fuorilegge divenne un Adone abbagliato dal sole. Una sparatoria pulsava come un rito coreografato sotto pini cattedrali. Anche le sue immagini più innocenti—per esempio, un ragazzo che cavalca un orso—portavano un ricciolo di pericolo erotico.

May non si scompose. Come ricordava una rivista, il romanziere non aveva "nessun problema" con la queerness di Schneider. Che fosse per ammirazione o calcolo, May cedette il palcoscenico visivo all'artista—lasciando che il pennello di Schneider contrabbandasse un'Arcadia queer nel più improbabile dei confini.

Censura Editoriale

Ma non tutti i guardiani si inchinarono alla tensione erotica di Schneider. Gli editori, sempre attenti alle vendite più che alla sublimità, trovarono le sue aperture simboliste troppo inquietanti per il mercato di massa dei western.

Una volta illustrò il Tagebuch Orientale di May, infondendolo di una lussureggiante surrealità e calore velato. La risposta? "Ambivalente," ammise in seguito. Le composizioni oniriche furono sostituite nelle ristampe—levigate, desaturate, rese sicure. John Coulthart osserva che le modifiche attenuarono il pulsare queer che una volta palpitava sotto le palme e i padiglioni.

Ubiquo ma Senza Nome

Eppure, la portata di Schneider era innegabile. Le sue illustrazioni erano portali massicciamente diffusi verso un vocabolario sensuale che pochi osavano nominare. Un impiegato di Dresda, una padrona di casa di un salone di New York, un barone di Berlino potevano tutti sfogliare una pagina e incontrare una figura immersa in una nebbia erotica. La visione di Schneider infestava i margini della letteratura popolare come un inno segreto contrabbandato tra le righe—ascoltato ma raramente ammesso.

Aperto Gay in Stampa

Schneider ammise apertamente e liberamente la sua sessualità. Pubblicò in Der Eigene, il primo periodico gay al mondo: facendo qualcosa di impensabile in un paese dove il desiderio poteva ancora portarti in tribunale.

La rivista di Adolf Brand, lanciata nel 1896, era meno una pubblicazione che una parola d'ordine—un rifugio dove artisti queer sussurravano attraverso le pagine in codice, versi e immagini. E il nome di Schneider non si nascondeva dietro pseudonimi. Lo stampava chiaramente, accanto a poesie e figure inchiostrate che pulsavano di franchezza erotica. Era pericoloso. Era deliberato. John Coulthart definisce questa decisione “aperto gay”; lo Schwules Museum va oltre, definendolo “uno dei primi artisti ovviamente e con fiducia ‘gay’.” Quella chiarezza contava.

Desiderio Senza Scuse

In un'epoca in cui persino Jacob Epstein esitava a mostrare i suoi nudi completamente nudi, Schneider si avvicinava. Il suo lavoro non si limitava a rappresentare la bellezza maschile—si soffermava. La sua queerness non era sottotesto. Era superficie. Era firma. Dipingeva il desiderio senza scuse e lo appendeva nei corridoi mitologici dell'arte raffinata.

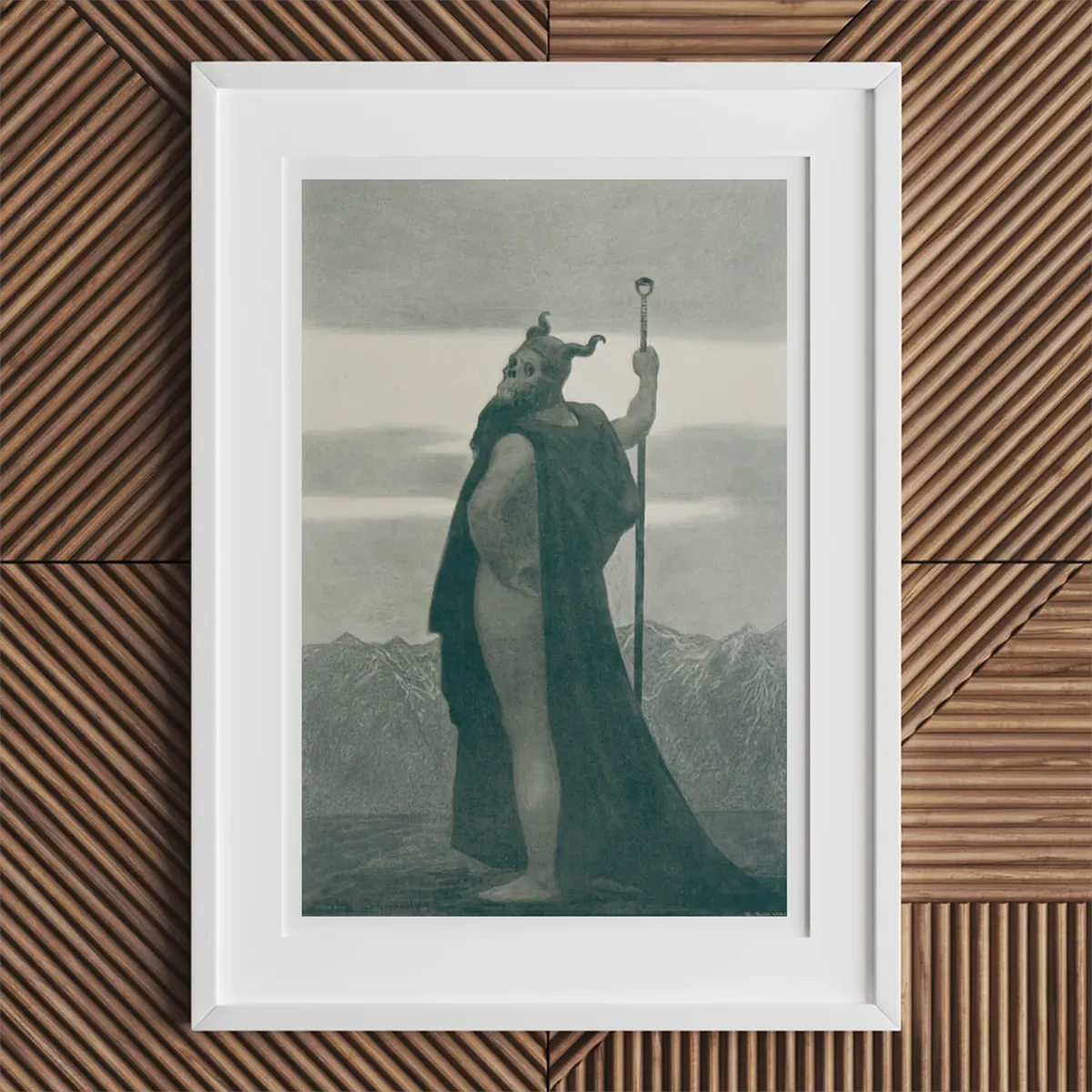

Sascha Schneider, L'Uomo Astrale (ca. 1903)

Il Culto del Corpo e la Volontà di Vivere

La forma non era solo un feticcio per Schneider—era fede. Non si accontentava di adorare il corpo; voleva trasfiguralo. All'apice dell'ossessione di riforma dell'Europa di fine secolo—di dieta, sole, sudore, spirito—Schneider si trovava accanto ai cultori del fisico e ai visionari del corpo proto-fascisti, riecheggiando l'appello di Nietzsche per l'Übermensch, ma con più carne e meno sermone.

Fondazione della Kraft-Kunst

Nel 1920, co-fondò il Kraft Art Institute (Kraft-Kunst) a Dresda: parti uguali ginnasio, studio e dojo occulto. Lì, arte e anatomia facevano flessioni insieme. I modelli non erano solo posati—erano addestrati. Affermazioni, esercizi fisici, persino ipnosi: Schneider lo chiamava “sfruttare il potere della suggestione,” scolpendo non solo corpi ma anche credenze. “Lo spirito che costruisce il proprio corpo,” spiegava.

Dalla Tela al Circuito

Sparirono i boschetti dipinti e gli sfondi mitici. Arrivarono veri bilancieri, vero sudore e composizione in tempo reale. Non stava ricreando l'antichità—la stava provando. In ogni muscolo dorsale luccicante, Schneider vedeva sia Adone che aspirazione. Costruiva templi dal testosterone. E lo chiamava arte.

Ipnosi come Allegoria

Schneider non si limitava a rappresentare la forza; la mitologizzava come metamorfosi. In Hypnose (1904), un giovane uomo, scolpito e calmo, chiude delicatamente gli occhi di una donna con ali di cigno. Il gesto è morbido, ma il trasferimento implicato è monumentale—potere che fluisce non dalla dominanza, ma dalla convinzione.

Manuali successivi sull'autosuggestione riprodussero l'immagine senza ironia.

Il Corpo come Sistema di Credenze

Le figure di Schneider non erano simboli; erano circuiti. Ogni corpo flesso conduceva credenza. Il ginnasio, per lui, non era un campo di addestramento—era un santuario dove la ripetizione diventava rituale e il sudore riscriveva l'anima.

Condivideva il terreno con i devoti del Lebensreform—quei crociati eliotropici, masticatori di semi di lino che pensavano che gli esercizi di respirazione potessero redimere la specie. Ma Schneider aggiungeva qualcosa di più raro: sincerità erotica.

Utopismo Queer

Come nota Ty Vanover, i suoi nudi atletici non erano solo belli—allineavano il desiderio personale con le visioni utopiche della cultura della salute. Nel cosmo di Schneider, la muscolatura non era per la performance. Era per la comunione. La sua arte immaginava i corpi non come destinazioni, ma come veicoli—verso la trascendenza, verso la queerness non nascosta, verso un domani più luminoso e meno sorvegliato.

Ginnasio come Tempio

Rudolf Steiner poteva evocare piani eterici e corpi astrali, ma Schneider radicava la trascendenza nei pettorali e nelle scapole. Il suo lavoro era una seduta spiritica tenuta in un rack per squat. Riti pagani, memoria tantrica, vortice teosofico—passano attraverso le sue composizioni come incenso attraverso un ginnasio. Lo sguardo del culturista inquadra tutto: non il corpo come macchina, ma come trasmettitore mitico.

Tra Ascesi e Lussuria

Ciò che emerge è una tensione tra adorazione e disciplina. I suoi dipinti meditano e tremano. Insegnano e seducono. Ognuno di essi fluttua al confine tra ascesi e lussuria. Non è solo muscolo—è dottrina.

Le figure oscillano: metà fuga, metà flashcard anatomica. E sotto la loro pelle lucidata a cera, c'è una carica, una ribellione messa in scena non nei manifesti ma nei deltoidi.

Erotismo Sacramentale

Schneider non stava dipingendo sesso o fitness. Stava dipingendo sacramenti—queerness come liturgia. La rivoluzione qui è tenera e tesa: un mondo in cui il corpo è pienamente visto, pienamente rivendicato, e non punito per ciò che vuole dire.

Sascha Schneider, Nel Regno del Leone d'Argento (ca. 1905)

Esilio, Ritorno e Eredità

Le mitologie di Schneider erano costruite dal muscolo, ma la sua vita era modellata dalla minaccia.

Nel 1908, il desiderio si scontrò con il pericolo. Aveva portato Hellmuth Jahn—un artista più giovane, amante e infine Giuda—nel suo mondo di Weimar. Quando Jahn minacciò di esporlo, Schneider non aspettò che la macchina del §175 si mettesse in moto. Scomparve. Lasciò la Sassonia. Attraversò le Alpi. Si stabilì in Italia, dove il sole era più clemente sulla pelle e la legge meno interessata a chi toccava. Le note dell'esposizione registrano l'episodio come un "tentativo di ricatto", ma quella frase a malapena regge il peso: questo era esilio, non fuga.

L'Interludio Italiano

A Roma e Firenze, si ritagliò una vita di studio clandestina, disegnando negli uliveti, scambiando sfondi arcadici per solitudine vissuta. La sua tavolozza si oscurò—blu crepuscolari, grigi di pietra in rovina. La grandiosità si ammorbidì, le figure più contemplative. Queste non erano solo nuove opere. Erano sussurri da un diverso emisfero di sopravvivenza queer. Una diversa grammatica di visibilità. Lontano da Weimar, Schneider imparò a dipingere senza guardarsi alle spalle—ma non smise mai di ascoltare i passi.

Ritorno nell'Ombra

Nel 1914, la guerra trascinò Schneider oltre i confini come una risacca. Ritornò incognito, scivolando in una Germania fratturata che non assomigliava per niente a quello da cui era fuggito. Dopo l'armistizio, tornò a Dresda, non come il simbolista flamboyant di un tempo, ma come una sorta di zio mitico, un prete incanutito di un culto in via di estinzione.

Un Tempio Rinato

Nel 1920, ristabilì il Kraft Art Institute, questa volta non come un parco giochi sperimentale, ma come un santuario per giovani artisti desiderosi di formarsi sotto il suo vangelo autosuggestivo. Le mostre erano rare, e quando si presentava a Vienna o Berlino, era meno per il riconoscimento che per la provocazione. Divenne il suo stesso monumento.

Un catalogo di decenni dopo lo descrive chiaramente: "un documento di un concetto artistico 'gay' precoce," e "uno dei primi artisti 'gay' ovviamente e con fiducia." Quella formulazione sembra tardiva, ma meritata.

Arte e Affetto come Parenti

A metà degli anni '20, aveva iniziato a dire agli amici ciò che aveva sempre mostrato con il pigmento: che l'arte e l'affetto non erano forze separate. Rimeggiavano. Cospiravano. Si stringevano la mano in segreto.

Una Fine Silenziosa

Schneider morì nel 1927, nascosto nell'anonimato di un resort sul mare, sconfitto dal diabete a cinquantasei anni. Non ci furono parate, nessuna mostra finale, nessun saluto al suo altare di carne. La sua immagine residua non svanì: fu estinta. L'ascesa del Terzo Reich spazzò via la memoria con cenere e paura. Nessun museo del dopoguerra portava il suo nome al neon.

Frammenti e Conservazione

La sua eredità era sparsa: schizzi nei cassetti, dipinti scomparsi in soffitte bombardate, idee ricordate a metà in voci e note a piè di pagina. Eppure, alcuni frammenti sfuggirono al fuoco. Alcune centinaia di opere sopravvissero nelle mani di coloro che sapevano cosa stavano guardando.

Hans-Gerd Röder, un collezionista con pazienza da monaco, ne conservò molte. Nel 2013, il Leslie Lohman Museum aprì le porte che Schneider era stato a lungo chiuso dietro e lo restituì al mondo. Ora, Sascha Schneider non è più solo una curiosità marginale o una nota a piè di pagina simbolista.

Rivendicazione Queer

Storici e curatori queer lo rivendicano apertamente: come parente, come profeta, come il nonno con il pennello della liberazione del corpo e della visibilità gay. La sua visione della bellezza maschile non era premonizione: era provocazione. Dipinse la muscolatura prima che fosse politicamente sicuro. Diede forma a corpi che la cultura cercava di cancellare o vergognare. La sua algebra sensuale: le pose mitiche, il rispecchiamento erotico, la fuga fin-de-siècle di posa e presenza, divenne un pre-linguaggio per gli artisti che vennero dopo.

Logica dello Specchio

Il portfolio di Schneider è ora un terreno fertile per note a piè di pagina e sogni febbrili: alcuni vedono il fantasma di Winckelmann al suo fianco; altri lo collocano chiaramente nella fioritura decadente di Weimar; altri ancora lo chiamano un proto-drag king, seducendo la storia con costume, postura e performance.

Ma forse la metafora più duratura di Schneider è lo specchio. O meglio ancora, due specchi—angolati proprio così—che riflettono il mito nella memoria e viceversa. I suoi corpi erano sia omaggio che grido: non dèi, non mostri, ma uomini, visti e desiderati.

Un Affresco Risvegliato

Oggi, il suo lavoro non è solo arte—è scavo. Ogni mostra sembra un'escavazione in affreschi sepolti di desiderio gay. Ogni pennellata, un segreto sopravvissuto. La sua eredità non è un piedistallo o un plinto—è un rifugio. Un paesaggio mitico scolpito per il ragazzo che cercava se stesso nel vetro del museo e finalmente vide non pericolo o cancellazione, ma un corpo che poteva riconoscere.

Lista di Lettura

- “Artist Spotlight: Sascha Schneider.” Advocate, 14 settembre 2013.

- “Der Eigene.” Wikipedia.

- “Hypnosis by Sascha Schneider.” Obelisk Art History.

- Katz, Jonathan David. “‘Vado per la mia strada...’: Sascha Schneider – Arte e Omoerotismo ca. 1900.” Testo della mostra, Schwules Museum, Berlino, 2014.

- Katz, Jonathan David. “Nudo in Pubblico: Sascha Schneider: Omoerotismo e la Forma Maschile circa 1900.” Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, 20 settembre – 8 dicembre 2013.

- “Kraft-Kunst-Institut.” Karl-May-Wiki.

- “Ich gehe meine eigenen Wege… Sascha Schneider – Kunst und Homoerotik um 1900.” Schwules Museum, 28 marzo – 30 giugno, 2014.

- “Modernità e il Corpo: i Culturisti di Sascha Schneider.” Artlark, 21 settembre, 2022.

- “Sascha Schneider.” Deutsche Digitale Bibliothek.

- “Sascha Schneider.” Obelisk Art History.

- “Sascha Schneider.” Twisted Spoon Press.

- “Sascha Schneider.” Wikipedia.

- “Sascha Schneider.” WikiArt.

- “L'Arte Ispirata dall'Homoerotismo di Sascha Schneider.” Gay News, 2013.

- Starck, Christiane. “Da Marmo a Muscoli: Sascha Schneider e l'Istituto di Arte della Forza a Dresda.” AugenBlick, n. 53 (2012): 6–16.

- Vanover, Ty. “Sesso, Segno, Sovversione: Arte Simbolista e Omosessualità Maschile nel XIX Secolo Europa.” Arts 13, n. 3 (2024): 103.