Par une nuit étouffante de 1965, une question curieuse flottait dans le loft argenté du studio new-yorkais d'Andy Warhol, The Factory : « Penses-tu que le Pop Art est queer ? »

L'air crépitait d'ironie et de malice. Warhol—pâle, perruqué et observant en silence—était entouré d'une troupe hétéroclite de superstars : drag queens en robes à sequins, poètes et punks, cinéastes underground et musiciens rock.

Dans un coin, le Velvet Underground entamait une mélodie lancinante pour une foule éclectique ; dans un autre, les portraits sérigraphiés de Warhol de Marilyn Monroe et de boîtes de soupe Campbell tapissaient les murs, scintillant comme des icônes sacrées de la société de consommation. La scène était scandaleuse et envoûtante, un collage vivant de kitsch élevé et d'énergie contre-culturelle.

Voici le Pop Art en action – non seulement comme des peintures sur un mur de galerie, mais comme un havre immersif où les parias de la société et les glitterati se mêlaient librement, l'identité queer se fondait avec l'innovation artistique, et la frontière entre l'art et la vie disparaissait presque. C'était le moment où le Pop Art cessait d'être simplement un mouvement artistique pour devenir un mouvement social, reflétant son monde à lui-même en Technicolor criard tout en incitant silencieusement au changement.

Cette question provocante sur la queerness du Pop Art a été posée par le critique d'art Gene Swenson lors d'une interview en 1963 avec Warhol. Elle flottait dans l'air comme un défi. La réponse de Warhol, caractéristiquement espiègle mais révélatrice, ne ferait jamais partie de l'article publié—les censeurs éditoriaux d'ARTnews ont coupé toute mention de l'homosexualité du transcript. Mais sur la bande crépitante de la conversation, retrouvée des décennies plus tard, la réponse de Warhol survit. « Je pense que tout le monde devrait aimer tout le monde », offrit-il calmement. Lorsqu'on le pressa, il précisa que l'aimer sans discrimination—aimer les hommes et les femmes de la même manière—était semblable à être une machine, effectuant la même action encore et encore.

Aussi oblique soit-elle, c'était le credo doucement subversif de Warhol : une vision d'amour indiscriminé et d'acceptation radicale cachée dans une blague pince-sans-rire sur les machines. À une époque où les descentes de police dans les bars gays étaient courantes et où les journaux titraient sur la « Croissance de l'homosexualité ouverte » comme une crise sociale, Warhol avait appris l'art de la survie par le sous-texte. S'il ne pouvait pas déclarer sa vérité ouvertement, il l'encoderait dans l'art et l'ironie.

Des années plus tard, les chercheurs confirmeraient ce que cette nuit à The Factory rendait évident : le Pop Art a toujours été, dès sa toute première conception, imprégné de sensibilités queer et d'humour camp, utilisés comme outils d'expression et de déguisement.

Points Clés

-

Le Pop Art était queer dès sa création, prospérant secrètement dans des teintes vives et des codes ludiques ; sous les icônes brillantes de Warhol se cachaient des révoltes contre les normes dominantes et l'oppression sexuelle.

-

La sensibilité camp, le cœur espiègle du Pop Art, a utilisé le kitsch et le glamour comme armes pour perturber les frontières entre le haut et le bas, l'artifice et la vérité, transformant la rébellion esthétique en un éveil politique.

-

La Factory d'Andy Warhol—un havre éblouissant et chaotique—n'accueillait pas seulement de l'art, mais donnait vie à un mouvement social où les identités queer marginalisées brouillaient audacieusement les lignes entre l'art et la réalité.

-

Des toiles subtilement audacieuses de David Hockney à l'activisme franc de Keith Haring, les artistes pop ont habilement introduit la résistance queer dans les galeries, transformant la rébellion colorée en symboles universels d'amour et d'égalité.

-

Des décennies plus tard, les subversions vibrantes du Pop Art résonnent profondément, son héritage visible dans l'activisme et la culture contemporains, prouvant comment un art né dans l'ombre et la subtilité peut briller intensément jusqu'à l'acceptation mainstream.

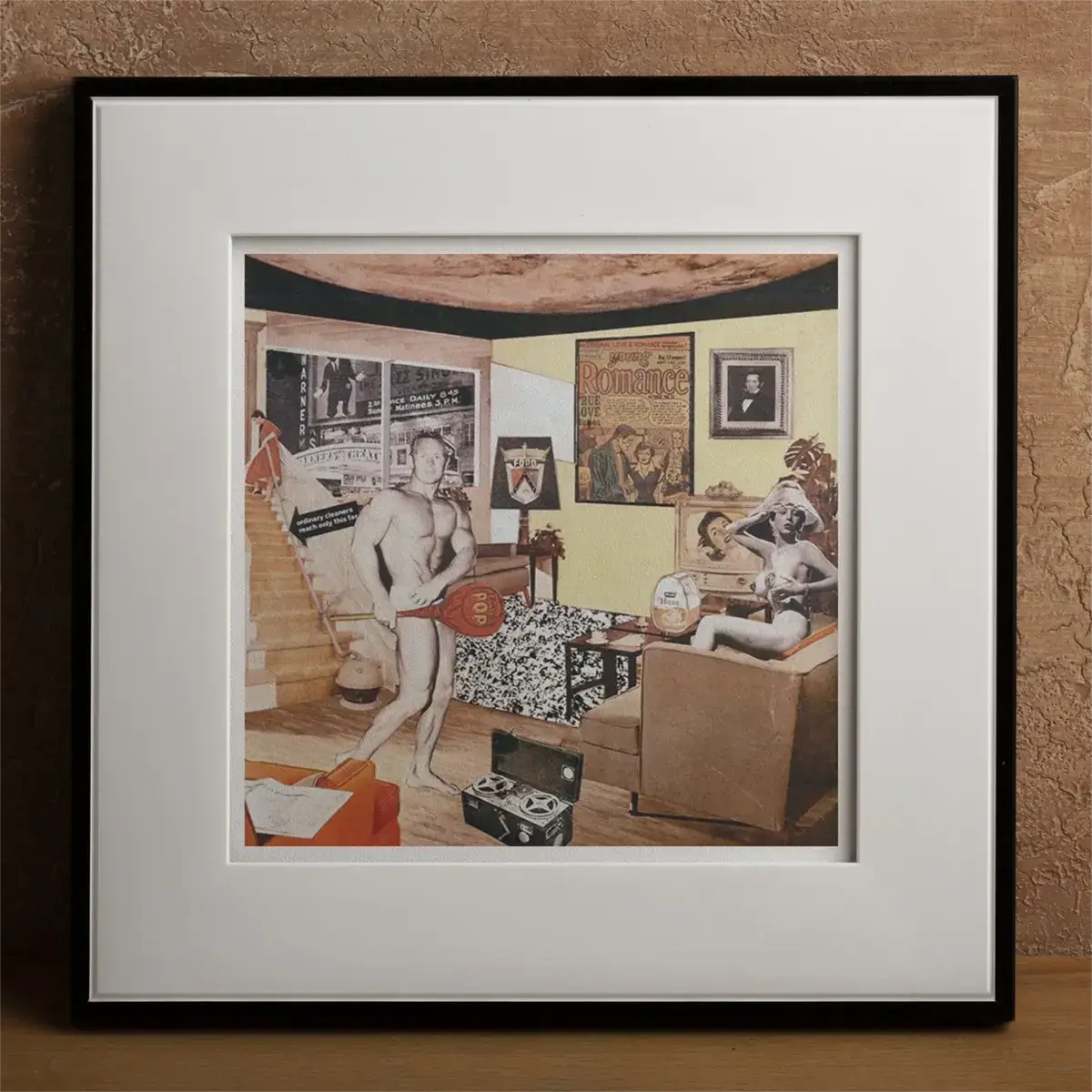

Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? (1956)

Origines du Pop – Un nouvel art pour un nouveau monde

Le Pop Art a émergé pour la première fois au milieu des années 1950, presque simultanément à Londres et à New York, alors que la poussière de la guerre se dissipait et que des images commerciales éclatantes commençaient à inonder le courant culturel. L'art n'a pas dérivé tranquillement dans la vie moderne—il est arrivé bruyant, vif et tranchant. Dans les deux villes, les artistes ont commencé à puiser dans le spectacle quotidien—publicités, bandes dessinées, magazines—non pas en tant que consommateurs passifs, mais en tant que critiques et remixeurs.

À Londres, les membres du Groupe Indépendant se sont emparés des débris visuels américains. Un monde de plus en plus mondialisé signifiait une montée en puissance des produits et des fantasmes américains traversant les océans. Les artistes britanniques ont disséqué ces images pour exposer leur étrange glamour et leur pouvoir inquiétant. Pendant ce temps, à New York, la domination de l'Expressionnisme Abstrait commençait à vaciller. Une nouvelle génération rejetait la solennité. Ils embrassaient le marché, non pas pour le louer, mais pour le fissurer.

Des côtés opposés de l'Atlantique, le Pop Art a émergé non pas comme une harmonie, mais comme une friction—haut et bas, surface et code. La révolution a commencé en fragments brillants.

Débuts Britanniques

Le Groupe Indépendant ne s'est pas réuni pour peindre. Ils se sont rassemblés pour regarder. Ils ont étudié les images étranges inondant l'horizon d'après-guerre de la Grande-Bretagne—publicités pour réfrigérateurs, coupures de magazines, portraits hollywoodiens—et ont demandé ce qui pouvait être fait avec les débris.

Richard Hamilton a pris la réponse en main. Aux côtés d'Eduardo Paolozzi et Pauline Boty, il a coupé et épissé un langage visuel qui était arrivé pré-saturé de sens. En 1956, Hamilton a créé Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?, un collage qui est devenu la genèse britannique du Pop. Il montrait un culturiste presque nu tenant une sucette aux couleurs vives à côté d'une pin-up glamour allongée, dans une pièce encombrée de biens de consommation.

L'image avait une origine étrange. Ce culturiste était tiré des publicités américaines de musculation, chargé d'une électricité homoérotique éclatante. Hamilton ne parodiait pas—il décryptait.

Dans ce geste, il faisait écho à Cecil Beaton, dont les montages de style scrapbook des années 1930 mêlaient physique masculin et glamour féminin de star de cinéma dans un théâtre privé et codé. La lignée était non dite mais visible. Les deux artistes composaient en utilisant l'économie visuelle disponible—mais seulement pour réarranger sa logique.

Ce qui a émergé en Grande-Bretagne n'était pas de l'ironie. C'était de la résistance, saturée de sensibilité camp, et façonnée par un regard queer formé sur la grammaire de la culture de masse. Le Pop ne reflétait pas cette culture. Il la travestissait.

Bouleversemment Américain

Pendant ce temps, aux États-Unis, les galeries de New York s'accrochaient à la solennité. L'Expressionnisme Abstrait régnait encore—un langage de geste, d'introspection et de souffrance vénérée. Mais en dehors de la toile, la ville vibrait d'images qui ne laissaient aucune place au mysticisme. Emballages brillants. Statique de télévision. Bang de bande dessinée.

Le pop ne s'est pas annoncé avec une théorie. Il a déferlé comme une révolution néon. Sur les étals de magazines. Dans les vitrines. À travers les publicités épinglées aux fenêtres des bus.

Warhol l'a senti dans l'air. « New York est légèrement homosexuel... la croûte de la classe moyenne », a-t-il dit en 1963, un murmure lancé comme un défi. Sous cette croûte, quelque chose pourrissait. Ou mûrissait...

Un groupe de jeunes artistes a commencé à intégrer la culture pop dans le cadre - de manière brutale, vive.

Roy Lichtenstein a peint des bandes dessinées romantiques et des bulles de dialogue aussi grandes que des fresques. Claes Oldenburg a modelé des hamburgers en peluche, des tubes de rouge à lèvres en plastique, des toilettes géantes. Andy Warhol, avec son style sans pinceau et sans affect, a sérigraphié des boîtes de soupe Campbell et des bouteilles de Coca-Cola dans une nouvelle liturgie visuelle. Et il n'agissait pas comme un peintre. Il n'en avait pas besoin. Il est devenu un nouveau type de personnage artistique - mécanique, poli, imperturbable. Son art n'expliquait pas. Il répétait. Cette répétition n'était pas superficielle. C'était de la survie. C'était du drag.

Andy Warhol, Nu Masculin Torse Inférieur (1956–57)

Embrasser la Surface et le Sous-texte : Le Pivot Queer de Warhol

Andy Warhol est entré sur la scène artistique new-yorkaise par la mauvaise direction—Pittsburgh, illustration commerciale, queerness codée. Ses premiers dessins, comme Male Nude Lower Torso, n'étaient pas exposés dans les galeries. Ils étaient passés discrètement, en privé, comme des notes entre les marginaux.

Il admirait Jasper Johns et Robert Rauschenberg, mais leurs cercles l'ont tenu à l'écart. Il était décrit comme trop maniéré, trop efféminé et évidemment gay pour être accepté. Son travail, trop codé. Son personnage, trop illisible. Warhol n'a pas résisté au rejet. Il l'a retourné à l'envers.

Lorsque ses propres peintures de bandes dessinées ont commencé à être comparées à celles de Lichtenstein, Warhol a pivoté—fortement. Il a abandonné les bandes dessinées et s'est tourné vers les icônes de supermarché à la place. Il a rempli ses toiles de boîtes de soupe Campbell, de bouteilles de Coca-Cola, de visages de célébrités.

C'était un passage vers un nouveau type de personnage artistique. Warhol a embrassé la surface à l'excès. Pas de coups de pinceau. Pas d'émotions. Juste des portraits sérigraphiés répétés à l'infini. Il a offert des starlettes hollywoodiennes et des produits américains non pas comme une critique, mais comme une accumulation.

Il a appelé son studio The Factory—un nom qui brouille l'artiste et le travailleur, l'âme et la marchandise. « Je pense que le business est le meilleur art », a-t-il dit. Non pas pour flatter le capitalisme, mais pour l'infiltrer.

Son art ne racontait pas d'histoires. Il les imitait. Sa queerness n'a jamais été criée. Elle était imprimée encore et encore, jusqu'à ce que la répétition parle plus fort qu'une déclaration ne pourrait jamais le faire.

Une Charge Subversive

Sous sa superficialité calculée, le Pop Art n'a jamais été innocent. Il n'a jamais été une décoration. Il n'a jamais été neutre. Il est né de la culture de consommation comme une détonation contrôlée—vif, addictif, et imprégné de critique.

Le travail de Warhol refusait de se comporter. Ses signes de dollar, ses boîtes de savon Brillo et ses grilles de Marilyn Monroe ne faisaient pas que refléter la vie moderne. Ils l'exagéraient, la répétaient, l'aplatissaient. Ces images étaient indéniablement amusantes et « populaires », mais elles déstabilisaient aussi. Elles posaient la question : Qui profite de cette répétition ? Qui disparaît ?

Le Pop célébrait-il l'excès capitaliste américain ou le dévorait-il de l'intérieur ? La réponse n'était pas offerte. Cette ambiguïté faisait partie de la méthode. Le Pop imitait le langage propagandiste de la publicité pour exposer son emprise.

La réaction ne tarda pas. Les critiques les appelaient les Nouveaux Vulgares. Mark Rothko se moquait des artistes du mouvement en les qualifiant de Popsicles. Leur crime : trop brillant, trop facile, trop public. Leur péché impardonnable : embrasser les sujets vulgaires et le style kitsch du Pop Art.

Le critique moderniste Clement Greenberg avait tracé des lignes dures. L'art était censé s'élever au-dessus du kitsch. Le Pop traînait joyeusement le kitsch au-delà du seuil—et organisait une fête.

Mais ce n'était pas seulement le contenu qui menaçait. C'était le ton. Le refus de moraliser. Le clin d'œil. La traînée. Dès le début, les critiques ont perçu autre chose dans le glamour codé du Pop : une rébellion queer.

La réaction était souvent à peine codée. Le Pop était rejeté comme frivole. Comme efféminé. En 1964, le magazine Time publia un article intitulé Homosexuels dans l'art, traçant des lignes directes entre la montée du Pop et une prétendue montée de la déviance. Un critique a même mis en garde contre une conspiration gay.

Et pourtant—sous ces attaques se trouvait une reconnaissance : les artistes gays n'étaient pas seulement présents. Ils façonnaient le moment. La culture gay, longtemps forcée de rester clandestine, inondait désormais les galeries. Mais jamais directement. Toujours en code. Toujours en couleur.

Sous-texte et Codes : La Nécessité Queer

Il y avait toujours une nécessité queer du sous-texte. Pas de prudence. De la survie. Pour de nombreux artistes dans les années 1950 et 1960, la franchise signifiait le danger. Alors ils ont créé des images qui faisaient un clin d'œil au lieu de crier.

Warhol l'a compris tôt. Une sérigraphie d'une star de cinéma n'était pas seulement un culte. C'était un signal. Sa Marilyn Monroe répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une icône de la tragédie, pas du glamour. Son Elvis Presley, habillé en flingueur, ne se tenait pas comme un héros, mais comme un masque. Ce n'étaient pas des portraits. C'étaient des miroirs—montrant le flou entre la célébrité et le costume, entre la vérité et l'affichage. Dans ce flou vivaient des identités construites, quelque chose que tous les gens queer connaissaient trop bien.

Au même moment, en Grande-Bretagne, David Hockney peignait le désir sous un déguisement public. Sa toile précoce We Two Boys Together Clinging prenait son nom de Walt Whitman et superposait les noms des amants dans des champs de couleurs désordonnés. Dans une autre peinture, il griffonnait le mot Queer sur un mur de la ville—ni caché, ni expliqué.

C'était avant que l'homosexualité ne soit dépénalisée en Grande-Bretagne. La solution de Hockney n'était pas la retraite—c'était le camouflage à travers l'esthétique. Il intégrait des symboles codés en pleine vue : des nus masculins du magazine Physique, des angles suggestifs, des sous-entendus visuels subtils cachés dans l'architecture et le geste.

C'était une honnêteté audacieuse enveloppée dans un déguisement doux. C'était une nouvelle grammaire de la visibilité. Au milieu des années 60, dans le Londres des années 60 en effervescence, le style de Hockney s'est tourné vers l'ouest—vers L.A., la lumière, et le mythe du loisir. Ses toiles de scènes colorées au bord de la piscine de la vie californienne et de l'amour entre hommes semblaient détendues. Elles ne l'étaient pas. Chaque réflexion, chaque écart entre les figures, portait une tension.

Dans ce mode, le personnel pouvait devenir pop—et politique. Pas à travers des slogans. À travers la séduction. À travers un désir codé, encadré et accroché.

Susan Sontag, Notes on Camp (1964)

Sensibilité Camp : Le cœur queer du Pop

Le camp ne demande pas la permission. Il prospère là où les règles sont trop strictes pour respirer. Ce n'est pas de la rébellion—c'est de l'espièglerie. Ce n'est pas une excuse—c'est une performance. C'est une esthétique et une attitude longtemps cultivées dans les communautés queer, aiguisées dans l'ombre, raffinées en exil.

Quand Susan Sontag l'a nommé dans Notes on “Camp”, elle ne l'inventait pas. Elle ouvrait une porte verrouillée. Le camp, écrivait-elle, est un amour de l'artifice, de l'exagération, de l'affect théâtral devenu arme. Il signale une connaissance d'initié : un code privé, un insigne d'identité non porté fièrement, mais intelligemment, subversivement, avec un sourire.

Alors que son essai circulait, le Pop Art démontrait déjà le camp sous sa forme complète—non pas en théorie, mais en texture. Il était pré-codé avec la résilience queer que Sontag a nommée mais n'a pas pleinement revendiquée. Il ne déconstruisait pas les images. Il les amplifiait.

Sontag avait raison : le camp neutralise l'indignation morale. Il refuse de s'engager au niveau de l'indignation. Il évite la condamnation avec élégance. Il transforme la critique en chorégraphie. En livrant des commentaires sociaux par inversion et indirectement, les artistes pop ont perfectionné cette forme. Ils ne criaient pas. Ils riaient. Ils dissimulaient des observations incisives dans l'esprit et la fantaisie, laissant le sens glisser sous la porte du goût.

Une peinture vive d'une scène de combat de bande dessinée n'avait pas besoin de dire qu'elle parlait de guerre. Son mélodrame faisait le travail. Une boîte de soupe répétée ne disait pas « capitalisme ». Elle restait simplement en vue, suggérant que l'art et la marchandise étaient déjà indissociables. Ces œuvres passaient sous le radar non par accident, mais par conception.

Le Pop est le Camp rendu visible

Le camp avait été une performance. Le Pop en a fait un objet. L'espace de la galerie est devenu la scène de drag, l'installation est devenue le changement de costume. Né de la sous-culture gay, le Pop a absorbé sa capacité à réutiliser la culture populaire et le kitsch en talismans de survie. Il a traîné l'art 'bas' dans un contexte d'art 'élevé' et a ensuite demandé : qui a fait cette distinction, et pourquoi ?

Plus que tout mouvement avant lui, le Pop Art est le camp rendu visible. Pas métaphoriquement. Visuellement, matériellement, publiquement. Il a peint sa queerness sur les murs des galeries sous forme de bandes dessinées, de publicités, de bibelots et de façades de célébrités. Son contenu était emprunté, mais son ton était insurgé.

Les contemporains aux yeux perçants voyaient au-delà de la surface. Ils savaient que ce n'étaient pas seulement des images ludiques. Ils reconnaissaient les éléments camp cachés à la vue de tous. Dans le studio et le travail de Warhol, ils notaient l'homoérotisme et la subversion des genres. La beauté était mise en scène. La répétition était codée. Les performances étaient superposées.

En dehors de la galerie, les drag queens répétaient cette même logique : féminité exagérée, théâtralité comme critique. Leur image miroir, dans un registre plus bourgeois, était celle d'hommes dandys collectionnant des kitsch en porcelaine—se délectant de l'esthétique de ce que le goût avait rejeté. Les deux groupes brouillaient les normes de genre, se moquant de la masculinité "sérieuse", l'exposant comme sa propre performance.

Même la télévision de réseau avait un ton camp, comme avec les théâtrales stylisées de Batman, reflétant l'humeur camp dans la culture plus large. Cette tension—entre acceptation et malaise—s'est répandue. Les gardiens de l'art élevé ont commencé à paniquer. Ils voyaient un mouvement qui refusait la solennité, un ton qui désarmait. Ils ont essayé d'effacer le camp dans le Pop Art, de le nettoyer pour les musées. Une fois absorbé dans le canon, il a été recadré comme formalisme.

Les boîtes de soupe sont devenues des exercices de composition, disséquées en termes formels ou économiques, comme si leur lien avec le drag et l'humour queer n'avait jamais existé. Mais l'œil de Warhol regardait toujours de côté. Ses sujets—Judy Garland, Liz Taylor—étaient choisis non seulement pour leur célébrité, mais pour leur ruine. Ils étaient une iconographie gay, des femmes aimées par ceux qui voyaient en elles le coût de la performance.

Dans le Marilyn Diptych, son image est multipliée et estompée—une prière mécanique, une élégie camp. Elle se dissout en monochrome fantomatique, non pas comme une critique mais comme un deuil. La reproduction devient un rituel. La célébrité devient la mort.

Le film Camp de Warhol (1965) a choisi Mario Montez, royauté du drag, non pas pour l'intrigue mais pour la présence. Le film ne bougeait pas. Il scintillait. Il posait. Il montrait ce que cela signifiait d'incarner la fabulosité quand le monde exigeait la honte.

Son studio—The Factory—était plus qu'un lieu de travail. C'était un incubateur. Un espace pour fabriquer des familles et des identités alternatives, où la queerness n'était pas chuchotée mais multipliée.

Un journaliste musical a appelé Warhol le roi, ou en effet la reine, de l'esthétique trash—une phrase qui sonnait comme une moquerie mais ne l'était pas. Il embrassait le bon marché, le jetable et le scandaleux non pas pour dégrader, mais pour élever. Son trash était un trésor parce qu'il disait la vérité.

D'autres dans l'univers Camp

La lignée du camp s'étend bien au-delà du cadre de Warhol. De l'autre côté de l'Atlantique, Pauline Boty a déployé une sensibilité camp féministe, peignant des images de tabloïds de célébrités masculines et de pin-ups avec un regard qui déstabilisait. À travers les yeux d'une femme, le pouvoir s'inversait. La toile n'était plus un site de consommation mais de révélation. Elle se moquait de l'absurdité des médias sexualisés en l'exagérant.

Bien avant cela, Eduardo Paolozzi avait réalisé des collages à partir de magazines américains qui s'entremêlaient en parodie surréaliste. Son travail n'était pas charmant. Il était étrange. Il préfigurait les mashups de mèmes, refusant la cohérence au profit de la surcharge sensorielle. Il faisait ce que la culture numérique répète maintenant : remixer jusqu'à ce que le sens mute.

Pas étonnant qu'un critique ait déclaré : “Le Pop Art est le vernaculaire américain du camp.” Ce n'est pas une métaphore. C'est une définition. Ils sont faits du même ADN visuel—conçus pour confondre, attirer, refléter, désorienter.

Ensemble, ils ont brouillé les frontières entre le haut et le bas, le sérieux et l'absurde. Ils ont si bien joué la sincérité qu'elle ressemblait à de la moquerie, et vice versa. Cette dissonance n'était pas une erreur. C'était un code.

L'essai de Sontag venait à peine d'être publié lorsque l'exposition The New Realists a attiré de grandes foules et horrifié les critiques. Le camp n'était pas là pour apaiser. Il était là pour allumer et éteindre les lumières du musée. Pour scintiller là où le silence s'était installé.

En 1966, le Metropolitan Museum of Art a accueilli une exposition sur le kitsch et les objets de la culture pop camp, reconnaissant tacitement l'arrivée d'une esthétique queer autrefois tenue à l'écart. Le sol sacré de l'art avait été infiltré.

Passons à 2019. Le Met Gala a choisi le Camp comme thème, cimentant ce qui avait autrefois été marginalisé. Le monde de la mode a défilé en défi et en hommage. Il a explicitement célébré l'héritage de Sontag, prouvant que l'excès scandaleux dans la mode pouvait être une dignité déguisée.

Du film de Warhol au bar gay clandestin, de l'insulte chuchotée à la couverture de magazine—le camp avait émergé. Ce qui avait autrefois été codé est devenu diffusé. La célébration grand public du camp n'était pas une trahison. C'était une preuve. Preuve que le Pop Art et le camp ont changé la culture.

Maintenant, enfin, la sensibilité marginale est devenue l'événement principal.

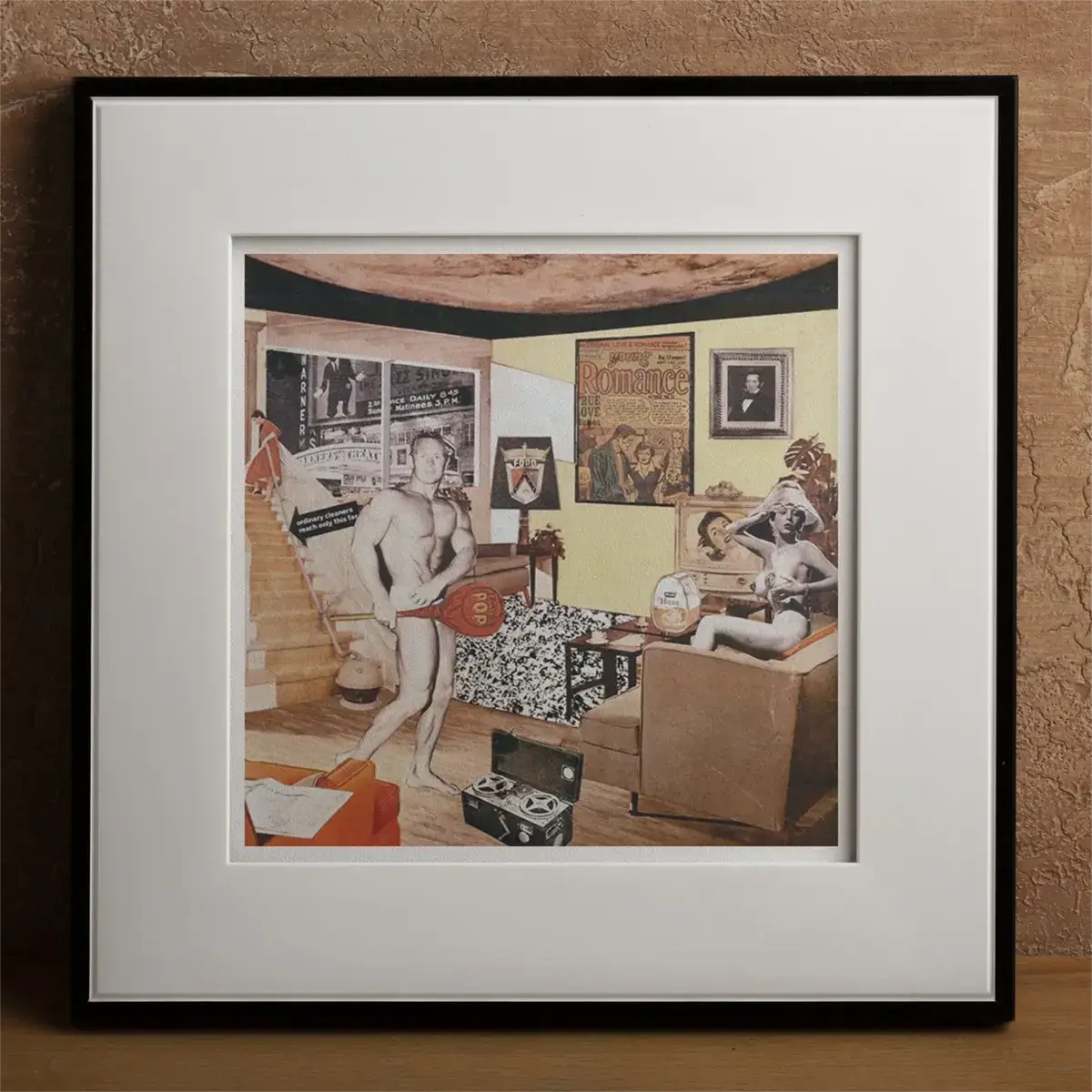

David Hockney, Peter Getting Out of Nick's Pool (1966)

Au-delà de Warhol : Les pionniers queer de l'âge d'or du Pop Art

Alors qu'Andy Warhol est devenu le visage emblématique du sous-courant queer du Pop Art, il n'en a jamais été la seule voix. Le mouvement, par nature, était poreux—absorbant les voix des marges et les multipliant. Alors que le Pop se déployait au cours des années 1960, une constellation d'artistes—chacun avec ses propres tensions autour de l'identité, de la visibilité et du pouvoir—a commencé à intégrer des sensibilités queer dans l'ADN du mouvement.

Ils n'opéraient pas de manière uniforme. Certains se déguisaient. D'autres défiaient. Ils ont introduit le désir dans le cadre, construit des personnages à partir de contradictions, et utilisé l'imagerie de masse comme camouflage, mégaphone et miroir. Leurs œuvres ont formé une architecture plus large de rébellion—moins centralisée, plus diffuse, mais pas moins révolutionnaire.

David Hockney : L'homosexualité en code et en couleur

David Hockney, fraîchement sorti du Royal College of Art, a dit un jour : « J'ai intentionnellement peint l'homosexualité, je l'ai glissée dedans, » avec un rire qui démentait le courage qu'il fallait. En 1961, We Two Boys Together Clinging mêlait formes abstraites avec des noms griffonnés et des phrases de désir—son titre, emprunté à Whitman, parlait ouvertement là où la toile ne pouvait qu'alluder.

Plus tard, sa série Swimming Pools, commencée après son déménagement en Californie, éclatait de soleil, d'eau et de garçons dans un espace liminal—aux lignes épurées, sensuel, et codé avec une chaleur rare dans un monde de l'art alors dominé par l'angoisse et l'abstraction. Ce n'étaient pas des provocations érotiques. C'étaient des portraits d'une vie à peine visible, lumineuse d'implication.

Lorsque Hockney a illustré les poèmes homoérotiques de Constantin Cavafy en 1967—l'année où l'homosexualité a été décriminalisée en Angleterre—son travail est pleinement entré dans la lumière. Son style, trompeusement doux, a fait place à une vérité dure : le désir, autrefois enfoui sous les coups de pinceau, scintillait maintenant juste sous la surface.

Ray Johnson : Mail Art et Réseaux Souterrains

Bien avant le "buzz", Ray Johnson a construit un réseau d'influence à travers des enveloppes et des cartes postales. Le fondateur du "Mail Art", il a contourné les galeries, envoyant ses collages étranges, drôles et profondément personnels par le système postal à un réseau auto-inventé d'artistes, de personnes queer et de marginaux. Dans le processus, il a créé non seulement un nouveau genre, mais une nouvelle éthique de circulation : l'art comme potin, comme signal, comme communauté.

Ses œuvres comportaient souvent des images découpées de stars de cinéma masculines, des fragments de culture de célébrité, des jeux de mots textuels et des lapins—des symboles ouverts à de multiples interprétations. Bien que pas toujours étiqueté comme Pop, le style de Johnson en était pleinement : pulpeux, rusé, jetable. Il a rejeté le gardiennage de l'art noble en faveur de ce qu'un critique a appelé "l'éthos Pop/camp"—aplatissant les hiérarchies avec un clin d'œil.

Il a fameusement évité la célébrité, même si son travail a infiltré les grandes institutions. Et pourtant, dans son refus de jouer selon les règles du monde de l'art, il est devenu exactement ce qu'il parodiait : "l'artiste inconnu le plus célèbre de New York", cité et mythifié mais jamais vraiment cerné.

Rosalyn Drexler : Intersections féministes et queer

Rosalyn Drexler, à parts égales artiste, dramaturge et ancienne lutteuse, a déchiré la surface brillante du Pop avec une franchise implacable. Sa peinture de 1963, Rape, qui affichait le mot lui-même sur une image de pulpe d'agression sexuelle, a forcé les spectateurs à affronter la violence déguisée en divertissement. Là où d'autres artistes Pop flirtaient avec l'ironie, Drexler l'a fait exploser.

Elle a extrait des scènes de magazines de détectives et les a refaçonnées en acryliques audacieux, réanimant leur cruauté en tant que critique. Ses protagonistes étaient souvent des femmes en danger ou en défi—rendus plats, graphiques, figés dans la confrontation. Elle a réutilisé des célébrités masculines et des pin-ups non pas pour les célébrer mais pour déconstruire leur pouvoir.

Bien que non queer, Drexler s'est tenue aux côtés des artistes LGBTQ+ dans sa lutte contre l'effacement. Son travail a créé un espace pour la rage dans le vocabulaire visuel du Pop, cartographiant les intersections du genre, de la violence et du spectacle bien avant que le féminisme dominant ne rattrape son retard.

Robert Indiana : Symboles Universels de l'Amour

Robert Indiana n'a pas seulement créé l'image la plus emblématique du Pop—il y a intégré la queerness. Son design de 1965 pour LOVE, avec son “O” incliné et sa symétrie empilée, est devenu omniprésent : sur des timbres, des sculptures, des T-shirts. Son message semblait universel, mais son origine était personnelle. Indiana, un homme gay à une époque de clandestinité, parlait rarement de son identité. Pourtant, dans LOVE, il l'a cryptée.

Sa carrière a couvert la signalétique, les slogans et la typographie industrielle. Mais sous les lettres audacieuses et les bords nets se cachait la solitude. Tandis que Warhol se délectait des surfaces, Indiana s'attardait sur ce que les surfaces dissimulaient. Son art revenait sans cesse à la nostalgie derrière le langage. LOVE n'était pas juste une marque—c'était une confession, un code destiné à être compris par ceux qui en avaient le plus besoin.

Que son œuvre la plus célèbre ait franchi le seuil de l'omniprésence commerciale n'a fait qu'approfondir son paradoxe. Ce qui a commencé dans le secret est devenu, par la force du design, la plus publique des déclarations.

Keith Haring : Symboles Universels de l'Activisme

Keith Haring est apparu comme s'il avait été directement conjuré des carreaux du métro de New York, des lignes de craie se transformant en figures rayonnantes—bras levés, corps tournoyant, vivants d'une urgence agitée. Il a gravé des symboles : des chiens hérissés, des OVNIs planant de manière énigmatique, des images distillées en gestes rapides et répétés. Inspiré par l'audace commerciale de Warhol,

Haring a réutilisé l'immédiateté graphique du Pop pour un commentaire social sans compromis. En tant qu'artiste ouvertement gay au milieu de la crise croissante du SIDA, il a intégré des messages explicites prônant le sexe sûr et la sensibilisation dans des tableaux urbains vibrants. Des visuels aux couleurs néon confrontaient les piétons à des vérités trop urgentes pour les seules galeries, convertissant la passivité en confrontation.

En 1986, Haring a lancé le Pop Shop, inondant les rues de boutons, de chemises et d'impressions, des artefacts abordables multipliant l'activisme à travers la mode accessible. Les critiques ont raillé son approche commerciale ; Haring a rétorqué que les idées radicales nécessitaient une large portée. En transformant des objets du quotidien en conduits visuels, ses motifs sont devenus des émissaires mondiaux pour les jeunes publics naviguant dans la sexualité, la race et la voix politique.

Lorsque Haring a succombé à des complications liées au SIDA en 1990, son héritage s'est cristallisé comme le plan essentiel de l'activisme Pop : farouchement public, indéniablement politique, durablement puissant.

Mais attendez, il y a plus

Derrière l'éclat néon de l'Art Pop se cachaient des provocations plus discrètes.

asper Johns a intégré la queerness sous les étoiles et les rayures, enterrant discrètement le nom d'Oscar Wilde sous des couches d'encaustique—une subversion codée défiant les ombres suffocantes de la Lavender Scare.

Yayoi Kusama a traduit la répétition obsessionnelle en chambres miroirs saturées de points, transformant le spectacle capitaliste en hallucination visuelle, une beauté forgée directement à partir de la compulsion.

Marisol Escobar a sculpté la satire dans le bois, assemblant des critiques de genre dans des tableaux sculpturaux, ses créations se moquant de la convention par une irrévérence ludique.

Collectivement, ces artistes ont exploité l'esthétique brillante du Pop pour encoder une dissidence radicale sous des surfaces à l'attrait de masse. Ils ont rendu les complexités de l'identité visibles à travers des couches de déguisement culturel, forçant les spectateurs à des actes subtils de déchiffrement.

Sous les façades commerciales polies se trouvaient des récits défiants, chaque artiste distinct mais uni dans le recadrage de l'iconographie du Pop comme une insurrection silencieuse et durable—un dialogue livré visuellement, insistant pour être décodé par ceux qui regardaient de plus près.

Mickalene Thomas, Afro Goddess Looking Forward (2015)

Artistes contemporains portant le flambeau du Pop-Camp

L'héritage du Pop Art brille intensément chez les créateurs queer contemporains, qui exploitent son langage visuel pour mettre en avant les identités marginalisées de manière explicite.

Mickalene Thomas peint la visibilité des lesbiennes noires sur des toiles monumentales incrustées de strass, capturant des modèles dans des poses faisant référence à l'esthétique Blaxploitation des années 1970 et aux pin-ups vintage. Les sujets de Thomas rayonnent d'autonomie, reconfigurant des images historiquement exploitantes en célébrations d'un désir sans complexe. Ses surfaces brillantes et scintillantes confrontent les spectateurs sans excuse, transformant le glamour commercial en une critique profonde de la représentation des femmes noires.

De même, Kehinde Wiley crée des portraits extravagants d'individus queer et trans de couleur, intégrant des corps contemporains dans des compositions grandioses rappelant les maîtres anciens. Wiley s'approprie délibérément la grandeur historique de l'art, positionnant ceux historiquement effacés dans des rôles typiquement réservés à la royauté et à l'aristocratie. Ses palettes vibrantes et son réalisme méticuleux amplifient les sujets généralement rendus invisibles ou caricaturés, restaurant la dignité par l'opulence visuelle.

La reconnaissance institutionnelle s'est simultanément orientée vers une reconnaissance explicite des contributeurs Pop précédemment marginalisés. Des expositions telles que Seductive Subversion: Women Pop Artists 1958–68 et Queer British Art mettent en lumière des artistes historiquement marginalisés, recentrant les perspectives queer et féministes dans le récit Pop.

Les musées encadrent désormais de manière assertive le Pop comme un mouvement fondamentalement queer, intégrant une reconnaissance explicite des politiques identitaires dans la pratique curatoriale grand public. Warhol et Lichtenstein ne monopolisent plus le récit du Pop; au lieu de cela, l'histoire embrasse des artistes dont les identités ont façonné son sous-texte critique.

En employant consciemment la flamboyance et l'humour du Pop, les artistes queer contemporains créent des œuvres de visibilité et de résilience explicites, transformant des langages visuels historiquement codés en déclarations puissantes d'identité autodéterminée.

Holly Woodlawn par Andy Warhol sur la couverture de Walk on the Wild Side, Lou Reed (1972)

Boucle bouclée : Le triomphe improbable du Pop Art

Le Pop Art a émergé comme un miroir éclatant, reflétant les angoisses du milieu du siècle sous des surfaces brillantes et des palettes vives empruntées à la boîte à outils de la publicité.

Les boîtes de soupe de Warhol, les portraits de célébrités en sérigraphie et les répétitions marchandisées questionnaient la faim culturelle pour le consumérisme, dévoilant les désirs et les hypocrisies que la société dominante tentait souvent de dissimuler.

Les piscines de David Hockney dépeignaient des fantasmes suburbains immaculés, discrètement codés avec un désir queer et une isolation. Initialement raillé comme trivial ou purement commercial, l'esthétique accessible du Pop dissimulait habilement des enquêtes plus profondes sur l'identité, le pouvoir et la représentation.

Son irrévérence ludique cachait un engagement critique profond avec les normes sociales, mettant à nu les tensions et contradictions réprimées intégrées dans les symboles quotidiens.

Les activistes visuels d'aujourd'hui héritent implicitement de cet héritage, utilisant des graphiques inspirés du Pop pour galvaniser les mouvements sociaux. Les manifestants pour le climat exploitent les motifs de bande dessinée—lettres audacieuses, visuels frappants—pour secouer la complaisance publique.

Les plateformes numériques débordent de mèmes vibrants prônant les droits LGBTQ+, mélangeant l'urgence politique avec l'accessibilité esthétique, faisant écho à la méthode de Warhol d'intégrer un contenu radical dans des formes visuelles familières. Candy Darling, la muse de Warhol immortalisée à la fois dans les sérigraphies et les paroles de Lou Reed, préfigure les campagnes contemporaines de visibilité trans, qui exploitent les stratégies du Pop pour confronter les préjugés sociétaux avec immédiateté et familiarité.

Ainsi, le triomphe durable du Pop Art réside non seulement dans l'acceptation institutionnelle mais dans sa démocratisation fondamentale du discours visuel.

En brouillant les lignes entre la haute culture et la culture populaire, le Pop a démantelé le gardiennage élitiste de l'art, permettant aux voix marginalisées de communiquer des messages puissants à travers des images largement résonnantes. Ses couleurs fluorescentes et son humour irrévérencieux animent encore aujourd'hui le plaidoyer, confirmant que l'activisme efficace prospère lorsque les idées radicales embrassent des formes culturelles répandues.

L'impact durable du Pop prouve qu'une critique sociale puissante peut s'épanouir précisément lorsqu'elle est dissimulée dans les esthétiques accessibles et commerciales initialement rejetées par les critiques comme superficielles—une ironie que les artistes Pop savourent sans aucun doute, leur révolution prospérant pleinement précisément là où les attentes grand public ont échoué.

Andy Warhol, Annie Oakley (1986)

Réflexion Finale

Le Pop Art, en son cœur, est une histoire de rébellion qui a échappé aux gardiens. Il a commencé comme une hérésie chuchotée, une blague dans une arrière-salle, une boîte de soupe peinte avec la bravoure d'un arnaqueur de rue et la ruse d'une confession de chambre à coucher.

Warhol, Haring, Johns, Kusama, Marisol—des outsiders par naissance ou par déclaration—se sont inscrits au centre du monde en refusant de jouer selon ses règles. Leur travail a ouvert les portes, dispersant les prétentions de l'art élevé à travers les allées des supermarchés, les tunnels de métro, les pages de magazines et les salons.

L'art n'était plus seulement une question de marbre ou d'huile; il pouvait être bon marché, immédiat, fait pour la reproduction, tatoué sur la peau de la ville. Il pouvait être deux hommes s'embrassant. Il pouvait être une question griffonnée au marqueur, ou un sourire déformé par la tragédie.

Ce que ces artistes ont forgé n'était pas simplement une perturbation esthétique. Ils ont créé une nouvelle syntaxe, qui a permis aux marginalisés de faire passer des vérités dans la conversation sous des couleurs vives et des formes familières.

La métaphore, entre leurs mains, est devenue camouflage et arme. Le camp a fourni une couverture, l'humour a fourni une distance, et la répétition a fait passer le message—silencieusement, subversivement, inévitablement.

La Factory de Warhol était un atelier alchimique où les drag queens, les arnaqueurs, les femmes trans et les fugueurs devenaient muses et créateurs, immortalisés aux côtés des boîtes de soupe et des célébrités. Chaque fête, chaque impression, était un spectacle de différence, à la fois spectacle et déclaration.

La ruse du Pop a façonné un public capable de voir sous les surfaces laquées. L'invitation n'était pas simplement de regarder, mais de regarder deux fois : d'abord l'icône brillante, puis la confession codée en dessous. C'était une conversation entre le courant dominant et ses ombres, et à chaque itération, les marges devenaient plus difficiles à ignorer.

Aujourd'hui, alors que nous nous tenons devant une piscine de Hockney ou que nous feuilletions d'innombrables dérivés de Warhol sur nos téléphones, nous devenons participants à cet échange, complices de l'acte de reconnaissance. Le sourire en coin persiste.

Le Pop Art n'a pas seulement reflété la société; il l'a changée, martelant les barricades de la convention jusqu'à ce que quelque chose change. Il a fait de la place pour de nouvelles voix en brouillant les lignes entre le commerce et la critique, entre le précieux et le profane.

Dans les champs de couleurs saturées d'aujourd'hui, la leçon persiste : le monde est malléable, et ses symboles le sont aussi. Les activistes empruntent les tactiques du Pop—mème, montage, répétition, satire—sachant que les messages radicaux passent mieux lorsqu'ils sont déguisés en délice. Chaque autocollant, chaque image virale, chaque drapeau arc-en-ciel est un éclat de cette expérience en cours.

Nous vivons à une époque submergée par les images, où la lutte et le spectacle se mêlent librement. Mais sous le déluge, la promesse du Pop demeure : l'art peut déjouer le pouvoir, l'inclusivité peut être éblouissante, la révolution peut porter des strass.

L'esprit tumultueux et espiègle du Pop perdure—non seulement dans les galeries ou les manuels, mais sur les pancartes de protestation, dans les hashtags, dans l'audace obstinée de ceux qui refusent d'être effacés. Le miroir et le marteau restent entre nos mains, nous défiant de continuer à briser, à réfléchir, à voir à nouveau.