Pendant des siècles, les publics occidentaux ont dévoré l'art orientaliste pour ses représentations luxuriantes de terres lointaines. Un frémissement atmosphérique porté sur toile : minarets brillants d'or éclatant au soleil, bazars cousus de poussière et de désir, cieux désertiques tendus comme des draps de soie. C'est l'Orient peint tel que les artistes occidentaux l'imaginaient—doré, lointain, enivrant—et pourtant, malgré toute sa performance exotique, quelque chose de plus intime s'agite sous le pigment. Quelque chose d'interdit. Tendre. Sensuel.

Sous la surface précieuse de l'art orientaliste se cachent des enchevêtrements de conquête, de sexualité et la transmission profondément codée d'un désir queer. Une immobilité érotique chargée. Ces peintures n'offrent pas seulement des « vues » ; elles deviennent des miroirs de ce qui ne pouvait être nommé ouvertement. Un jeune homme agenouillé, un autre se baignant, une main effleurant une épaule ou une hanche—ce sont des signaux, pas des paysages.

Ce ne sont pas seulement des panoramas de pistes de chameaux et de dômes de mosquées. Ce sont des fictions chargées—le désir déguisé en costume ethnographique. Le regard homoérotique, caché dans les plis du tissu et l'huile chatoyante, pulse tranquillement en dessous.

Comprendre ces indices est important. Car lire la peinture orientaliste uniquement comme une fantaisie coloniale, c'est manquer les révolutions silencieuses qui se déroulent dans ses ombres. Ce sont des lieux de subversion—de l'imagination érotique poussant contre la peau puritaine de l'empire.

Ils nous montrent comment le désir queer a toujours trouvé son chemin à travers les fissures du vernis de l'empire. Et comment le regard masculin—lorsqu'il se tourne vers d'autres hommes—devient à la fois une arme et un murmure. Un document de pouvoir, oui. Mais aussi, parfois, un sanctuaire de désir inavoué.

Points Clés

-

Échos du Désir : De nombreuses peintures orientalistes du XIXe siècle du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord portent des éléments homoérotiques voilés, souvent négligés—des actes d'attraction entre personnes du même sexe codés dans la posture, le regard et le geste.

-

Pouvoir et Regard : Le regard masculin homosexuel dans l'art orientaliste s'entrelace avec les structures impérialistes, exposant comment la domination coloniale et la projection sexuelle coexistaient dans le coup de pinceau et le décor.

-

Traditions Parallèles : Alors que les artistes occidentaux dissimulaient le désir homoérotique dans l'ambiguïté, les miniatures persanes et les manuscrits ottomans offraient des représentations plus explicites et nuancées de l'intimité entre personnes du même sexe.

-

Queering the Canon : Les artistes comme Elisabeth Jerichau-Baumann ont défié les normes hétérosexuelles en réimaginant les tropes orientalistes à travers un regard féminin queer, offrant des lectures alternatives à la fois du sujet et du contexte.

-

Résonance Durable: Des chercheurs comme Edward Said et Joseph Massad nous incitent à réexaminer l'art orientaliste à travers un prisme postcolonial critique et queer—insistant pour que nous voyions non seulement ce qui a été peint, mais pourquoi, et pour qui.

Un Voyage au-delà de la Surface

Paris, années 1870. La ville vibre d'encre—carnets de voyage, journaux, télégrammes encrés de chaleur provenant de ports lointains. Le Caire. Constantinople. Alger. Leurs noms tombent comme du parfum dans les salons littéraires, épais de tabac et de faim. Ce qui revient de ces lieux n'est pas seulement de la géographie, mais de l'éclat : le garçon qui dansait au crépuscule, le serviteur dont les mains tremblaient en versant le thé, la courbe de la gorge d'un étranger aperçue à travers un voile de mousseline.

Ces fragments—mi-fantaisie, mi-rapport—sont devenus l'échafaudage d'un mythe occidental. Les artistes ont rapporté non seulement des croquis, mais des souvenirs de désir, rendus acceptables par la distance et le déguisement. Dans des toiles imprégnées d'ocre et d'ombre, l'art orientaliste a émergé comme une scène silencieuse pour la projection érotique, son intimité camouflée par la mascarade culturelle.

Et ainsi, derrière chaque minaret ensoleillé, un murmure. Derrière chaque étal de marché, un pouls. Ce n'est pas simplement de la documentation—c'est un travail de rêve. Et de ce voile brodé de mythe et de désir, l'histoire de l'orientalisme homoérotique commence à se déployer.

Voiles et Vues : Mettre en Scène l'Orientalisme

L'orientalisme n'est pas apparu de nulle part—il est arrivé drapé de velours et de violence. Au 19ème siècle, les puissances européennes avaient transformé l'empire en spectacle. L'Algérie saignait sous les bottes françaises, l'Égypte pliait sous britannique Dans les salons de Londres et de Paris, l'« Orient » est devenu moins une géographie qu'un rêve fiévreux. Les artistes ont répondu à l'appétit du public pour l'exotisme en évoquant des bazars lumineux, des voiles en cascade et des rêveries désertiques. Mais sous chaque toile : la conquête.

Edward Said nommerait plus tard ce mécanisme : un théâtre visuel et idéologique dans lequel l'Orient n'existait que comme le faire-valoir peint de l'Europe. L'art orientaliste, aussi détaillé soit-il, n'a jamais vraiment dépeint l'Algérie ou Damas—il reflétait la faim de l'Occident de dominer ce qu'il désirait.

Pourtant, deux courants se sont déplacés dans cette marée esthétique. Certains artistes—Delacroix parmi eux—ont cherché la vérité à travers le voyage, esquissant hommes et minarets tels qu'ils les trouvaient. D'autres sont restés dans leurs studios, évoquant des géographies fantastiques à partir de la mémoire, de livres et de désirs.

Quelle que soit la méthode, les deux courants ont gonflé en un langage visuel chargé de pouvoir, de séduction et de mythe. Et cousu dans cette tapisserie impériale se trouvait quelque chose d'encore plus insaisissable : le désir homoérotique. Une main trop doucement posée. Un garçon trop lumineusement éclairé. Dans les plis des turbans et les ombres des cours, le désir vacillait.

Ces artistes n'avaient pas besoin d'être eux-mêmes queer. Le système dans lequel ils peignaient faisait de la place—parfois involontairement—pour que le regard masculin homosexuel s'installe à l'intérieur du regard hétérosexuel. Le colonialisme, après tout, n'a pas seulement conquis des terres. Il a réécrit les corps, réarrangé le désir et recasté l'intimité comme une chose étrangère à encadrer, consommer et—peut-être—adorer secrètement.

C'est ici que les voiles se lèvent. C'est ici que les horizons s'élargissent. Et ici, l'homoérotisme commence à scintiller derrière le rideau de l'empire.

Regard Élargi : Du Précédent Hétérosexuel à l'Aperçu Homosexuel

John Berger a écrit un jour que les hommes regardent les femmes, et que les femmes se regardent être regardées. Laura Mulvey a aiguisé cela en un scalpel cinématographique, coupant à travers les illusions celluloïd du regard masculin hétérosexuel. Mais que se passe-t-il lorsque le regard se déplace—non vers les femmes—mais vers les hommes ? Que se passe-t-il lorsque le désir se tourne vers l'intérieur, et que le spectateur veut le regardé non comme autre, mais comme flamme miroir ?

C'est le terrain du regard masculin homosexuel—moins manifeste, plus codé. Dans un monde hostile au désir homosexuel, les artistes ont appris à parler en silhouettes. Une épaule scintillante d'huile. Des doigts posés à l'ourlet d'une robe. Des yeux détournés chargés d'intensité.

Dans la peinture orientaliste, ce regard caché a trouvé un terrain fertile. L'excuse de l'« intérêt ethnographique » a permis aux artistes d'étudier les corps masculins—bruns, musclés, mythologisés—sans suspicion. Le désir s'est dissimulé sous l'enquête culturelle. L'intimité a été rendue étrangère, et donc permise.

Pourtant, sous les draperies superposées de l'imagination de l'empire, le désir persistait. Ces peintures ne sont pas simplement des artefacts de la fantaisie coloniale ; elles sont des miroirs hantés de faim secrète. Leur regard peut provenir du pouvoir, mais il dégouline d'ambivalence—en partie admiration, en partie possession, en partie parenté non dite.

Dans ce subtil tour de passe-passe, les toiles orientalistes deviennent à double voix : offrant un spectacle au monde, tout en murmurant la séduction à ceux qui savaient lire entre les coups de pinceau.

Artistes Orientalistes Clés et Thèmes Homoérotiques Potentiels

| Nom de l'Artiste | Brève Description des Éléments Homoérotiques Potentiels |

|---|---|

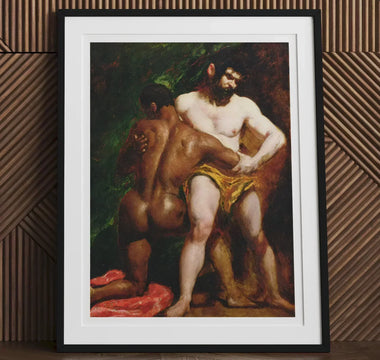

| Léon Bonnat | Scènes composées où les corps masculins languissent dans une intimité posée—assez proches pour émouvoir, mais toujours encadrés comme coutume. |

| Jean-Léon Gérôme | Peint des soldats au repos, des baigneurs dans des chambres de marbre—nudité adoucie par le rituel, mais jamais neutre. |

| Léon Bakst | Habillait des danseurs masculins dans des tissus qui collaient comme la chaleur, exposant non seulement la peau mais aussi la suggestion. |

| Anne-Louis Girodet | Infusait le mythe d'un lent scintillement masculin—ses figures mi-ange, mi-désir. |

Intimités Silencieuses : Fragments de Courants Sous-jacents Homoérotiques

Léon Bonnat, Le Barbier de Suez (1876 CE)

Dans Le Barbier de Suez (1876), Leon Bonnat peint ce qui semble d'abord banal—un rasage dans une boutique de quartier. Mais attardez-vous. Le jeune homme s'allonge non pas avec la nonchalance de l'habitude, mais avec une aisance théâtrale : la robe s'ouvrant juste assez, le cou s'arquant vers l'aine du barbier. Leur proximité vibre, non dite. Le rasoir, prêt près de la peau tendre, devient non seulement un outil, mais une métaphore—menace et frisson, danger effleuré par le désir.

C'est la chorégraphie de l'homoérotisme déguisé en vie quotidienne. Un accident de proximité mis en scène. Un artiste occidental feignant le détachement tandis que sa toile trahit un regard avide.

Jean-Léon Gérôme, plus canonisé, non moins suggestif. Il a peint des hommes se baignant, se prélassant ou polissant des armes dans des rythmes de muscles nus et d'ombres soigneuses. Son Orient était peuplé de corps à la fois idéalisés et inexplicablement tendres—une douceur masculine qui ne nommait jamais son but mais scintillait d'implication. Regarder ces scènes aujourd'hui, c'est se demander : qu'a vu Gérôme, et qu'espérait-il voir ?

Puis vint la scène. Sous les Ballets Russes de Diaghilev, l'orientalisme s'est mis en mouvement. Léon Bakst a costumé Vaslav Nijinsky et d'autres danseurs de soies qui dévoilaient à peine la chair. Dans des ballets comme Cléopâtre ou Narcisse, les corps masculins sont devenus des temples de courbe et de contrôle—objets à la fois de culte et de spectacle érotique. Ces performances brouillaient l'empire et l'extase, transformant la chorégraphie en confession codée.

Chaque œuvre, chaque geste, était une éclisse. Mais collectés, ils forment un prisme : réfractant le désir queer sous le regard colonial, brûlant silencieusement sous la soie et l'huile.

Au-delà du Harem : Perspectives Féminines Queer et Orientalisme Saphique

Elisabeth Jerichau Baumann, Une Vendeuse de Pots Égyptienne à Gizeh (1876-78 CE)

Si l'art orientaliste était souvent un domaine masculin—encadrant les femmes voilées à travers une lentille érotisée de conquête—alors Elisabeth Jerichau-Baumann a transgressé. Pas avec scandale, mais avec pinceau et accès. Elle était l'une des rares femmes occidentales à avoir été admise dans les harems de l'élite égyptienne. Là où Gérôme imaginait, elle a été témoin.

Sa rencontre avec la princesse Zainab Nazlı Hanım n'était pas du voyeurisme, mais une intimité rendue en pigment. Ce n'étaient pas juste des portraits; c'étaient des transactions de chaleur. Chair et soie. Œil rencontrant œil. Ses peintures ne lorgnent pas. Elles écoutent.

C'est ici que commence l'orientalisme saphique—non seulement dans le contenu, mais aussi dans la méthode. Jerichau-Baumann peignait de l'intérieur, non d'en haut. Son regard s'attardait différemment. Pas colonial. Pas carnivore. Mais quelque chose comme la révérence, comme la reconnaissance. Les femmes qu'elle a représentées ne semblent ni opprimées ni objectifiées—elles scintillent d'agency, parées non pour l'exposition mais pour elles-mêmes, pour les unes les autres, pour un regard qui pourrait aussi être féminin, aussi désireux.

Là où les artistes masculins représentaient les femmes comme des tableaux, Jerichau-Baumann proposait une collaboration. Le coup de pinceau devenait un échange, chargé de possibilités silencieuses. Les critiques lisent maintenant ces œuvres comme des documents d'un regard féminin queer—non pas parce qu'elles crient une intention saphique, mais parce qu'elles l'exhalent.

Cette défiance est subtile mais sismique. Au milieu d'un genre dominé par des hommes projetant des fantasmes de conquête, son travail ose imaginer l'érotisme non pas comme possession, mais comme communion.

Et ce faisant, elle rompt le mythe lisse de l'orientalisme. Dans ces pièces dorées et ces silences parfumés au jasmin, la queerness a fleuri—non pas en rébellion, mais en relation.

Ici, derrière la grille ornée du harem, deux femmes ont réécrit ce à quoi le désir pouvait ressembler—et à qui il pourrait appartenir.

Traditions homoérotiques du Moyen-Orient

Jean-Léon Gérôme, Marchand de Peaux du Caire (1869 CE)

Imaginer l'Orient uniquement comme une surface sur laquelle les artistes occidentaux projetaient leurs désirs, c'est aplatir des siècles d'expressions richement tissées et cultivées en interne de l'intimité entre personnes du même sexe. L'homoérotisme n'était pas une imposition étrangère—il était déjà là, encré dans les vers, illuminé sur le vélin, chuchoté dans les jardins et chanté sous le clair de lune de Shiraz.

Dans l'art et la littérature persans, la beauté n'était jamais liée par le binaire. L'être aimé était souvent masculin : radieux, insaisissable, paré. Le ghazal—une forme poétique florissante à partir du 9ème siècle—débordait de désir pour le saqi, le porteur de vin, qui offrait non seulement à boire mais aussi la tentation. Ce n'étaient pas des gestes cachés; c'étaient des reconnaissances ouvertes du désir, voilées seulement par la métaphore, autant pour la beauté que pour la discrétion. Les peintures miniatures—détaillées comme des rêves, lumineuses de pigments—capturaient ce monde : deux jeunes hommes échangeant des regards, des corps pliés dans le plaisir ou le rituel, la tendresse esquissée en silhouette.

Dans la culture ottomane, la tradition n'était pas moins vive. Le şehrengîz, ou poésie de la "frisson de la ville", exaltait les garçons radieux des rues et des bains d'Istanbul, mêlant la topographie urbaine aux topographies érotiques du corps. Dans le Hamse-yi ‘Atā’ī du XVIIIe siècle, les actes homosexuels entre hommes n'étaient pas simplement décrits—ils étaient narrés, contextualisés, et parfois célébrés. Les miniatures du manuscrit sont sans détour : des hommes enchevêtrés non pas comme un fantasme mais comme une histoire.

Cette franchise coexistait avec des contradictions. Alors que certaines cours protégeaient les poètes et les peintres, d'autres punissaient les comportements mêmes que ces œuvres immortalisaient. Mais même sous pression, l'art persistait—preuve d'un monde où la beauté masculine et le désir masculin n'étaient pas toujours tabous, et où l'érotisme était imbriqué avec la philosophie, le mysticisme et l'esthétique.

Pour les artistes occidentaux du XIXe siècle—imprégnés de répression et de panique morale—ces traditions offraient à la fois inspiration et projection. Ils trouvaient dans ces images non seulement une licence, mais des échos de ce que leurs propres cultures avaient enterré. Pourtant, trop souvent, ils comprenaient mal ou représentaient mal. Ce qui était autrefois spirituel ou symbolique devenait un spectacle érotique. Ce qui était autrefois un miroir interne devenait un masque externe.

Pour comprendre l'art orientaliste, nous devons donc aussi comprendre le terreau culturel qui le sous-tend—les textes, traditions et tabous qui ont précédé le regard colonial. L'homoérotisme au Moyen-Orient n'était ni une invention ni une aberration. C'était—comme la poésie de Rumi, les peintures de Behzād, les soupirs du saqi—une partie de l'architecture même du désir.

Connotations Coloniales : Désir, Domination et le "Regard Ethnographique"

Constantin-Jean-Marie Prevost, The Tattooing of a Sailor (1830 CE)

Chaque toile orientaliste est une double exposition. Regardez une fois, et vous verrez un homme—serein, bronzé, se prélassant dans un bain de cour. Regardez à nouveau, et les ombres murmurent la conquête. Non seulement de la terre, mais des corps. Du droit d'observer, de définir et de consommer.

Comme Edward Said nous l'a appris, l'Orient n'était jamais simplement un lieu—c'était une performance. Et la scène était soutenue par l'empire. Ce qui se déguisait en "documentaire" ou "ethnographique" était souvent une domination douce : une manière de regarder qui transformait les êtres humains en objets esthétiques, leur autonomie dissoute en silhouette et en fumée.

Dans cette économie visuelle, le corps masculin colonisé est devenu un paradoxe : admiré mais infantilisé, désiré mais diminué, érotisé mais réglementé. Un soldat pouvait peindre un garçon se baignant avec une tendresse exquise, puis appliquer les lois sur la sodomie dans la même ville qu'il avait esquissée. C'est la contradiction coloniale dans toute sa splendeur : criminaliser l'acte tout en préservant l'image, interdire le désir tout en se délectant de son écho esthétique.

Le « regard ethnographique » était l'alibi de l'empire. Il masquait le voyeurisme sous la curiosité, l'érotisme sous le savoir. Il permettait aux artistes et aux publics occidentaux de s'adonner à des regards interdits en prétendant qu'ils regardaient autre chose—la science, l'anthropologie, la civilisation.

Mais les dynamiques de pouvoir n'étaient jamais neutres. Ces hommes—souvent algériens, égyptiens, ottomans—posaient sous des arrangements coercitifs de classe, de conquête ou de désespoir. Leur beauté ne leur appartenait pas. Elle appartenait au cadre, à l'acheteur, à l'archive impériale.

Et pourtant, leurs images persistent—leurs yeux rencontrant les nôtres à travers les siècles, demandant : qui regardait qui ? Qui possédait quoi ? Qu'est-ce qui a été pris sous le couvert de l'art ?

Il ne s'agit pas d'effacer le potentiel de connexion queer dans ces images—mais de le compliquer. Même les portraits les plus tendres restent hantés par l'asymétrie. Pour chaque lueur d'admiration sincère, il reste l'infrastructure coloniale qui a rendu possible un tel regard.

Le désir, dans ces œuvres, n'est jamais innocent. Il est toujours médiatisé par l'empire, ses plaisirs esthétiques fusionnés avec la violence politique. Et le pinceau, comme la baïonnette, laisse une marque—l'un peint avec désir, l'autre avec la loi.

Vers une réflexion éthique : revisiter l'orientalisme depuis le présent

Gabriel Morcillo Raya, Bacanal (1923 CE)

Revisiter ces peintures aujourd'hui, c'est entrer dans une galerie de miroirs. Chaque éclat de sensualité reflète une autre couche de distorsion. Oui, il y a de la beauté—huile épaisse d'or, textiles rendus avec une précision douloureuse, peau illuminée par le soleil et la suggestion. Mais il y a aussi la violence du contexte. Qui a peint ces corps ? Qui les possédait ? Qui a profité de leur exposition ?

L'art orientaliste nous demande non seulement d'admirer mais de réfléchir. Le regard qu'il offre n'est jamais flottant—il est lié à la machine coloniale qui a rendu ces images possibles. Voir l'homoérotisme dans ces œuvres, ce n'est pas nier leur queerness, mais interroger son coût.

Ces peintures étaient-elles radicales pour avoir introduit le désir homosexuel dans la sphère publique ? Ou étaient-elles complices en réduisant ce désir à un stéréotype—exotique, disponible, silencieux ? Pouvons-nous célébrer leurs subversions sans excuser leurs complicités ?

Les artistes contemporains ont repris ce manteau épineux. Lalla Essaydi reconstitue des scènes orientalistes avec des femmes marocaines encrées en calligraphie—illisible pour l'œil occidental, résistante à la traduction. Son travail est une réclamation par le refus.

Le photographe Sunil Gupta a inventé le terme “Camp Orientalism,” fusionnant l'ironie queer avec le pastiche visuel pour exposer les absurdités du désir colonial. Ses portraits ne se contentent pas de parodier—ils démasquent. Ils nous montrent à quel point l'artifice devient facilement idéologie, à quelle vitesse l'érotisme glisse vers la possession.

S'engager éthiquement avec l'homoérotisme orientaliste n'est pas le rejeter, mais s'asseoir avec son inconfort—demander qui a été réduit au silence dans la création de la beauté. Nous devons lire ces images comme des palimpsestes, où chaque coup de pinceau obscurcit autant qu'il révèle.

Le désir et la domination, la tendresse et le vol, coexistent difficilement dans ces cadres dorés. Si nous regardons trop vite, nous ne voyons que la romance. Si nous nous attardons, nous voyons la structure.

Cet attardement est important. Il nous enseigne que l'art ne fait pas que refléter le monde—il le façonne. Et parfois, il doit être brisé pour être compris.

Le Défi Massad : Questionner les Constructions Occidentales de la Sexualité

Antonio María Fabrés y Costa, The Palace Guard (1880 CE)

Dans l'ombre de l'huile orientaliste et du mythe, une autre question couve : comment nommons-nous le désir ? Et qui décide de ce que ces noms signifient ?

Entrez Joseph Massad, le chercheur palestinien dont le travail atterrit comme un tremblement sous les certitudes de la théorie queer occidentale. Dans Desiring Arabs, il soutient que l'invention occidentale de “l'homosexuel”—en tant qu'identité fixe, catégorie médicale, type social—n'a jamais été une exportation neutre. C'était une imposition coloniale. Un empire linguistique. Et son déploiement à travers le monde arabe, même sous la bannière de la libération, a souvent effacé les compréhensions locales de l'intimité qui ne se conformaient pas aux modèles binaires ou diagnostiques.

Massad ne nie pas que des actes homosexuels ont eu lieu—il insiste qu'ils ont eu lieu, abondamment, de manière complexe. Ce qu'il résiste, c'est le marquage rétroactif de ces actes à travers un prisme occidental qui insiste sur la visibilité, la catégorisation, le nommage comme salut.

Dans l'art orientaliste, cette provocation pique particulièrement fort. Les peintres du XIXe siècle s'engageaient-ils vraiment avec les traditions érotiques du Moyen-Orient—ou les déformaient-ils à travers le prisme de leurs propres désirs refoulés ? Lorsque Gérôme peignait un jeune Turc se baignant, voyait-il le résidu de la poésie şehrengîz ? Ou était-ce simplement une toile sur laquelle il projetait ses propres désirs interdits, sanctifiés par la distance ?

Les critiques de Massad ont qualifié son cadre d'essentialiste ou d'évasif. Mais son défi reste une friction nécessaire : dans quelle mesure la queerness est-elle universelle, et quand devient-elle une forme de traduction culturelle—parfois éclairante, parfois obliterante ?

Les cadres occidentaux nécessitent souvent une articulation : une confession, une déclaration, une sortie du placard. Mais de nombreuses traditions du Moyen-Orient d'intimité masculine vivaient non pas dans la parole, mais dans le geste, la poésie, le regard furtif. Elles n'étaient pas moins valides. Elles étaient différemment lisibles.

Alors, lorsque nous regardons ces images orientalistes, nous devons nous demander : sommes-nous en train d'excaver la queerness, ou de la planter ?

Massad exige que nous devenions des lecteurs prudents du désir—attentifs non seulement à la présence mais à la projection, à l'éthique de l'interprétation, aux dangers d'appliquer une taxonomie occidentale moderne sur un sol historique radicalement différent.

Sa voix ne ferme pas la conversation—elle l'ouvre.

Représentations contrastées de l'homoérotisme—Ouest vs. Moyen-Orient

Dans l'art orientaliste occidental, le désir portait souvent un costume. Il arrivait drapé de distance, enveloppé de subtilité, justifié par le langage de la « découverte » ou de la « documentation ». Le corps masculin—généralement jeune, souvent racialisé—n'était pas embrassé, mais mis en scène. Il apparaissait à moitié vêtu dans les hammams, courbé à proximité, saisi en plein mouvement dans une scène apparemment innocente. Pourtant, chaque geste scintillait d'ambiguïté. Ces œuvres encadraient l'intimité masculine non pas comme de l'amour, mais comme un spectacle—toujours teinté de pouvoir colonial, toujours à demi voilé dans une dénégation plausible.

Contrastons cela avec la miniature persane : non pas un spectacle, mais une symphonie. Les amants peints se regardent dans les yeux sans excuse. Leurs gestes reflètent les couplets des ghazals—versets lourds de vin, de désir et de douleur métaphysique. Le saqi, verseur de vin et bien-aimé, sert une intoxication à la fois littérale et érotique, invitant les spectateurs dans un monde où le désir n'est pas caché mais stylisé en ornement et en métaphore.

L'art ottoman a tracé une troisième voie : dans le şehrengîz, la ville elle-même devenait un catalogue de beauté, ses quartiers cartographiés à travers l'attrait des garçons se baignant, dansant, ou simplement existant comme de la poésie incarnée. Des manuscrits comme le Hamse-yi ‘Atâ’î offraient des représentations du sexe entre hommes avec une franchise surprenante, contournant complètement l'euphémisme.

Ce que les artistes orientalistes interprétaient comme un fantasme tabou était, dans de nombreux cas, déjà canonique. Mais filtré à travers les yeux occidentaux, il était fragmenté—en partie érotisme, en partie ethnographie, en partie empire. La différence réside non seulement dans le style, mais aussi dans la structure : l'un cherche à encadrer ; l'autre, à ressentir.

| Caractéristiques Clés | Exemples/Motifs |

|---|---|

| Art Orientaliste Occidental : Souvent subtil ou implicite, teinté d'objectification coloniale; parfois masqué en tant qu'“ethnographie.” | Proximité, poses suggestives, et un accent théâtral sur la jeunesse et la beauté |

| Miniatures Persanes : Enracinées dans les traditions poétiques (ghazals) du 9ème au 20ème siècle; souvent un jeune homme bien-aimé. | Motif Saqi, amants idéalisés, intoxication spirituelle et terrestre |

| Art Ottoman : Les manuscrits comme le Hamse-yi ‘Atā’ī du 18ème siècle dépeignent des actes sexuels entre hommes ; poésie şehrengîz célébrant la beauté masculine. | Imagerie militaire comme métaphore de l'amour, représentation ouverte de l'intimité masculine |

À la recherche des fils du désir dans une tapisserie historique enchevêtrée

Antonio María Fabrés y Costa, La Garde du Palais (1880 CE)

Contempler ces peintures du 19ème siècle, c'est entrer dans une salle de contradictions—où la beauté s'appuie sur la violence, où le désir passe par la conquête, et où le silence en dit long.

L'art orientaliste, dans sa forme la plus chargée, n'est pas simplement une archive de ce qui a été vu—mais de ce qui ne pouvait pas être dit. Le jeune homme à moitié drapé de lin. Le soldat surpris en plein lavage. La danseuse dont la pose oscille entre chorégraphie et séduction. Chaque figure apparaît lumineuse, intemporelle. Et pourtant, elles sont attachées—par le coup de pinceau, par l'empire, par l'œil voyeur qui les a rendues à la fois objet et ornement.

Découvrir le regard homosexuel masculin dans l'art orientaliste ne consiste pas seulement à indiquer où se cache le désir—c'est comprendre les systèmes qui ont exigé qu'il se cache en premier lieu. Ces artistes peignaient sous le poids de la criminalisation, de la censure religieuse et du risque personnel. Ainsi, le désir s'estompe en arrière-plan. Il s'enroule dans la composition, se regroupe dans l'ombre, attend derrière un regard.

Mais le désir ne disparaît pas. Il s'adapte.

En même temps, exalter ces œuvres comme des actes courageux de subversion queer sans tenir compte de leur complicité coloniale, c'est confondre le cadre avec l'ensemble de l'image. Ces images ne sont pas neutres—elles ont été créées au sein d'empires qui ont subjugué les sujets mêmes qu'elles peignaient. Et parfois, l'érotisme est devenu une arme autant qu'un murmure.

Nous devons tenir ensemble ces tensions : ce désir entre personnes de même sexe existait, pulsait, et même prospérait dans ces œuvres—et que son expression était souvent déformée par les asymétries de pouvoir, de race et d'accès. Le désir était réel. La domination aussi.

Pendant ce temps, les artistes des traditions du Moyen-Orient exprimaient déjà des désirs queer avec clarté et complexité. Les poètes persans ont encré le désir érotique dans des vers qui brûlent encore des siècles plus tard. Les peintres ottomans ont immortalisé les amants masculins sans excuse ni déguisement. Ce n'étaient pas des fantasmes—c'étaient des témoignages d'un monde où l'intimité entre hommes pouvait être sacrée, littéraire, ou simplement vécue.

Que signifie alors le fait que l'Occident prétend avoir découvert ce que l'Orient exprimait depuis longtemps ?

Interpréter l'art orientaliste de manière éthique nécessite plus que de décoder le symbolisme homoérotique. Cela nous demande de confronter notre propre désir de clarté—de catégorisation—d'un arc moral net. Mais ces œuvres ne sont pas nettes. Elles sont complexes, ambivalentes, exquises et troublées. Elles ne se résolvent pas. Elles vacillent.

Et peut-être est-ce là le point.

Parce que le désir, surtout lorsqu'il est entremêlé à l'histoire, n'est jamais simple. Il franchit les frontières. Il survit à la répression. Il se manifeste dans les coups de pinceau et les métaphores, dans les silences et les séductions.

Dans les plis des peintures orientalistes se trouve une archive de la queerness—partielle, problématique, rayonnante. Non seulement de qui désirait qui, mais de la manière dont l'art a toujours médiatisé le pouvoir, le plaisir et la politique du regard.

Analyser ces images, c'est participer à une longue tradition de retour en arrière—non seulement pour observer, mais pour comprendre ce qui était en jeu dans l'acte de regarder lui-même. Non seulement pour trouver la beauté, mais pour se demander : quelle beauté, pour qui, et à quel prix ?