Les salons n'étaient pas des échos—ils sifflaient comme le contretemps d'une chanson à laquelle vous ne pouvez pas arrêter de danser. Des ombres parfumées glissant à travers des draperies de velours, où l'air tremblait d'absinthe, d'aphorisme et de faim clandestine.

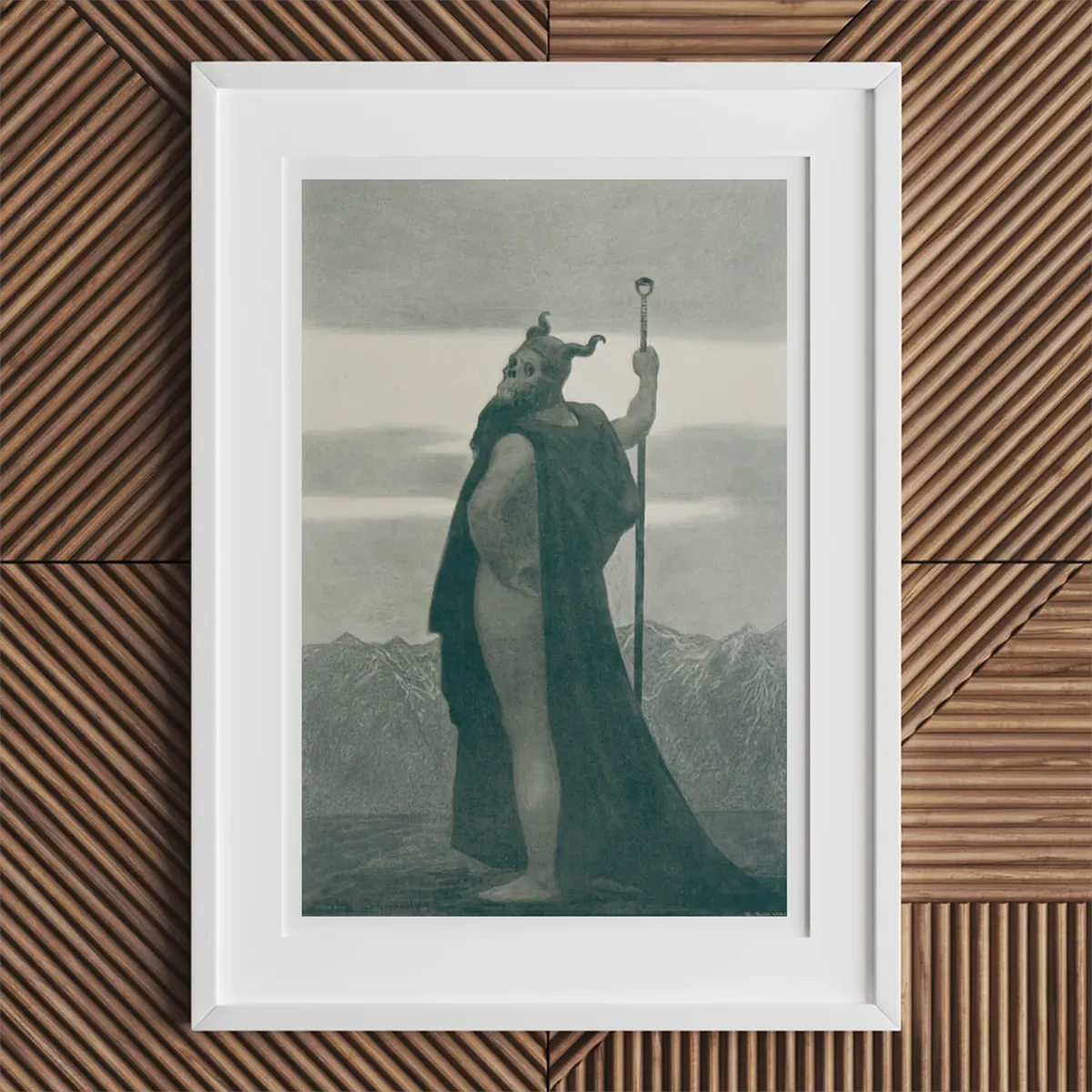

Berlin au tournant du 20ème siècle n'était pas seulement décadente. Elle était dialectique : un empire et sa déchéance joués chaque nuit dans des salles laquées de lumière à gaz. Et dans leurs coins, le mythe réintégrait le flux sanguin déguisé en hommes. Pas des statues, pas des saints. C'étaient les visions de Sascha Schneider : albâtre et impénitent, des garçons en torsion de bronze ou des guerriers arrêtés en plein combat, leur chair stylisée comme une écriture sainte.

Schneider est né Rudolph en 1870. Sculpté par l'exil et éduqué dans les académies austères de Dresde... il peignait comme quelqu'un qui fait passer de la tension. Enveloppant l'allégorie classique autour du feu homoérotique. Camouflant le danger dans les plis de toge et la musculature divine. Son pinceau murmurant une langue que seuls les proscrits comprenaient : chaque toile un sigil, chaque corps un chiffre.

Sous le §175, la queerness n'était pas seulement un secret—c'était une condamnation. Alors Schneider a crypté le désir dans la brillance du marbre et la syntaxe mythique. Il ne cachait pas tant qu'il encodait. Son symbolisme n'était pas esthétique—c'était une insurrection. Ses éphèbes brillaient non pas d'innocence mais de chaleur : métaphysique, historique, anatomique.

Ce qui survit n'est pas seulement une galerie de dieux. Un codex pour ceux formés à lire sous la ligne de mire de la loi. Ce n'étaient pas des figures décoratives. C'étaient des liturgies.

Points Clés

- Ce n'est pas de l'histoire de l'art—c'est un manuel de survie codé en huile et muscle. Vous entrez dans l'architecture privée de la résistance queer déguisée en mythe. Chaque œuvre d'art est un manifeste qui a survécu à la censure, à l'exil et au silence.

- Le corps devient l'archive. Schneider inscrit un siècle de désir queer, de rituel, de répression et de transcendance dans la chair.

- Le mythe ici n'est pas une fantaisie—c'est un camouflage. L'imagerie classique ne fonctionne pas comme un ornement esthétique, mais comme un déguisement protecteur. Le rideau de fumée qui a permis à la vérité de faire surface sous le regard de l'empire et de la loi.

- Le désir est à la fois sujet et méthode. Ce n'est pas une rétrospective. C'est une révélation que l'érotisme queer a façonné non seulement les thèmes de Schneider, mais toute sa logique visuelle—transformant l'esthétique en insurrection.

- Ce qui survit n'est pas seulement l'œuvre de Schneider—c'est une philosophie du regard. Vous ne lisez pas seulement sur un artiste oublié, vous héritez de son regard.

Sascha Schneider, Hypnose (vers 1904)

Corps classiques, psychés queer

Il est né dans la fumée et la contradiction en 1870. Un garçon allemand de sang danois, dont les premiers souvenirs ne se déroulaient pas à partir de berceuses mais du calme alpin et du silence haletant des glaciers. Les Alpes suisses lui ont donné de la clarté ; Dresde, où il a atterri en 1884, lui a donné le chaos.

Mythe en marge

À l'adolescence, il dessinait déjà des corps comme des sorts—des guerriers de l'âge du bronze, des éphèbes à moitié nus et des dieux avec les yeux de garçons qu'il ne pouvait jamais nommer à haute voix.

Lorsque l'Académie des Beaux-Arts de Dresde l'a accueilli, c'était avec méfiance et appréhension. En 1893, ils en avaient assez—son "indiscipline" ressemblait à une révolte. Il a été renvoyé. Mais l'exil ne l'a pas écrasé—il l'a couronné.

Au cœur du symbolisme

Il a ouvert un studio avec un ami et s'est nourri de désobéissance. Max Klinger—créateur de mythes, briseur de règles—a pris note. Il a introduit Schneider au cœur fiévreux du symbolisme : un monde de salons où muscles et métaphores dansaient sous la lumière du gaz.

En 1900, Schneider avait construit son propre autel. Un atelier à Weimar où il enseignait le dessin de figures comme s'il s'agissait de théologie et le travail de ligne comme une liturgie.

La chair comme dévotion

C'était l'époque où Schneider a cessé de suggérer et a commencé à hurler—quand le corps masculin a cessé d'être un objet d'étude et est devenu une religion à part entière.

Un essai de commissariat le saisit en pleine transfiguration : “une position de premier plan dans la culture nudiste du tournant du siècle dernier… le corps masculin comme motif, multiple, magnétique.”

Érotisme Allégorique

Le langage n'est pas une métaphore. Les figures de Schneider se déploient avec une dévotion littérale—des muscles enroulés comme des obsessions, des torses scintillant comme du verre volcanique, chaque torsion de chair tendue avec une tension narrative. Il a inondé ses toiles de rêverie arcadienne et de gymnastes païens, avec des éphèbes aux corps de roseau et des Olympiens tonitruants joués comme des anges déchus. Pandore et Prométhée obtiennent des rôles secondaires, mais ils sont éclipsés par les hommes—des hommes rendus non pas de mémoire mais de mythes vus de côté.

Les ornements classiques—toges, lauriers, Narcisse en pleine crise de réflexion—ne sont pas des clins d'œil à l'histoire ; ce sont des masques portés par le désir. Schneider a ouvert l'urne de l'antiquité et a trouvé son propre désir plié à l'intérieur.

Ses dieux n'étaient jamais distants. Ils se prélassaient sur des canapés qui faisaient office de confessionnaux. Ils se déployaient. Ils écoutaient. Ils aimaient.

Mythologies Codées

Bien sûr, la capitale libérale de l'Allemagne dansait sur du verre craqué lorsque Schneider a posé son pinceau. §175 flottait dans l'air comme un murmure empoisonné, et en réponse, il a mêlé rituel et sous-texte et a fait de la beauté masculine une archive cryptée.

Sa mythologie n'était pas distante—elle était charnelle, codée et chargée. L'intimité s'enveloppait d'allégorie, et pourtant, pour ceux qui savaient, elle brillait comme du phosphore. L'historien de l'art Ty Vanover appelle son langage visuel un “environnement sombre et surnaturel de la psyché homosexuelle.”

Reconnaissance Éveillée

Dans Reconnaissance Éveillée (1904), deux garçons se penchent l'un vers l'autre sous un crépuscule filtré par les arbres. Pour le spectateur occasionnel, c'est juste un autre pastoral. Pour ceux dont les cœurs ont vécu dans l'ombre, c'est un évangile frissonnant.

Vanover voit ces compositions comme des superpositions psychiques—invitant les spectateurs queer à voir leurs propres reflets fracturés : la lettre d'extorsion, le toucher non exprimé, le chagrin d'être inimaginé.

Cartographies au Charbon

Ce n'étaient pas seulement des peintures d'hommes ; c'étaient des cartes de placards, des temples de désir codé. Schneider peignait autant les esprits que les corps. Ses bosquets et colonnes étaient une architecture pour les secrets—l'architecture au charbon de la survie.

Sascha Schneider, Triomphe sur la Mort (vers 1897)

Rêves Sauvages dans les Salles Parisiennes

Les demi-dieux torse nu de Schneider se sont éloignés d'Olympe—directement dans la poussière et la poudre à canon des westerns allemands.

En 1903, il a noué une affinité créative avec Karl May, le romancier derrière Winnetou et Old Shatterhand. May voulait du drame. Schneider lui a donné des éclaireurs de temple et des anges guerriers. Ses couvertures de livres ont transformé les prairies en palais, peignant les protagonistes apaches avec une tendresse qui flirtait avec l'adoration.

Dissonance Esthétique

Un observateur a noté le décalage : les frontispices de Schneider ressemblaient moins à du kitsch de cow-boy et plus à des reliques d'un salon parisien vers 1899. Un hors-la-loi est devenu un Adonis ébloui par le soleil. Une fusillade palpitait comme un rite chorégraphié sous des pins cathédrales. Même son imagerie la plus innocente—disons, un garçon chevauchant un ours—portait une courbe de danger érotique.

May n'a pas bronché. Comme l'a rappelé un magazine, le romancier n'avait “aucun problème” avec la queerness de Schneider. Que ce soit par admiration ou par calcul, May a cédé la scène visuelle à l'artiste—laissant le pinceau de Schneider introduire en contrebande une Arcadie queer dans la frontière la plus improbable.

Censure Éditoriale

Mais tous les gardiens ne se sont pas inclinés devant la tension érotique de Schneider. Les éditeurs, toujours attentifs aux ventes plutôt qu'à la sublimité, ont trouvé ses ouvertures symbolistes trop déconcertantes pour le western grand public.

Il a illustré une fois le Journal Oriental de May, l'infusant de luxuriance surréaliste et de chaleur voilée. La réponse ? “Ambivalente,” a-t-il admis plus tard. Les compositions oniriques ont été remplacées dans les réimpressions—poncées, désaturées, rendues sûres. John Coulthart note que les modifications ont atténué le pouls queer qui battait autrefois sous les palmiers et les pavillons.

Omniprésent mais Sans Nom

Et pourtant, la portée de Schneider était indéniable. Ses illustrations étaient des portails massivement diffusés vers un vocabulaire sensuel que peu osaient nommer. Un employé de bureau de Dresde, une hôtesse de salon à New York, un baron de Berlin pouvaient tous tourner une page et être confrontés à une figure plongée dans un brouillard érotique. La vision de Schneider hantait les marges de la littérature populaire comme un hymne secret introduit en contrebande entre les lignes—entendu mais rarement admis.

Ouvertement Gay en Imprimé

Schneider a admis sa sexualité ouvertement et librement. Il a publié dans Der Eigene, le premier périodique gay au monde : faisant quelque chose d'impensable dans un pays où le désir pouvait encore vous mener devant les tribunaux.

Le magazine d'Adolf Brand, lancé en 1896, était moins une publication qu'un mot de passe—un refuge où les artistes queer chuchotaient à travers les pages en code, en vers et en image. Et le nom de Schneider ne se cachait pas derrière des pseudonymes. Il l'imprimait clairement, à côté de poèmes et de figures encrées qui pulsaient d'une franchise érotique. C'était dangereux. C'était délibéré. John Coulthart appelle cette décision « ouvertement gay » ; le Schwules Museum va plus loin, le nommant « l'un des premiers artistes évidemment et en toute confiance 'gay' ». Cette clarté comptait.

Désir Sans Apologie

À une époque où même Jacob Epstein hésitait à montrer ses nus entièrement nus, Schneider s'est engagé. Son travail ne se contentait pas de représenter la beauté masculine—il s'attardait. Sa queerness n'était pas un sous-texte. C'était la surface. C'était la signature. Il peignait le désir sans excuse et l'accrochait dans les couloirs mythologiques de l'art raffiné.

Sascha Schneider, L'Homme Astral (ca. 1903)

Le Culte du Corps et la Volonté de Vivre

La forme n'était pas seulement un fétiche pour Schneider—c'était une foi. Il n'était pas content de vénérer le corps ; il voulait le transfigurer. Au sommet de l'obsession de l'Europe du tournant du siècle pour la réforme—du régime, du soleil, de la sueur, de l'esprit—Schneider se tenait aux côtés des culturistes physiques et des visionnaires du corps proto-fascistes, faisant écho à l'appel de Nietzsche pour le Übermensch, mais avec plus de chair et moins de sermon.

Fondation de Kraft-Kunst

En 1920, il a cofondé l'Institut d'Art Kraft (Kraft-Kunst) à Dresde : à parts égales gymnase, studio et dojo occulte. Là, l'art et l'anatomie faisaient des pompes ensemble. Les modèles n'étaient pas seulement posés - ils étaient entraînés. Affirmations, exercices physiques, même hypnose : Schneider appelait cela « exploiter le pouvoir de la suggestion », sculptant non seulement les corps mais aussi la croyance. « L'esprit qui construit son propre corps », expliquait-il.

De la Toile au Circuit

Les bosquets peints et les décors mythiques avaient disparu. À la place, des haltères réels, de la sueur réelle et une composition en temps réel. Il ne recréait pas l'antiquité - il la répétait. Dans chaque muscle du dos scintillant, Schneider voyait à la fois Adonis et aspiration. Il construisait des temples à partir de testostérone. Et il appelait cela de l'art.

L'Hypnose comme Allégorie

Schneider ne se contentait pas de représenter la force ; il la mythifiait comme une métamorphose. Dans Hypnose (1904), un jeune homme, sculpté et calme, ferme doucement les yeux d'une femme aux ailes de cygne. Le geste est doux, mais le transfert implicite est monumental - le pouvoir ne découle pas de la domination, mais de la conviction.

Plus tard, des manuels sur l'autosuggestion ont reproduit l'image sans ironie.

Le Corps comme Système de Croyance

Les figures de Schneider n'étaient pas des symboles ; elles étaient des circuits. Chaque corps tendu conduisait la croyance. Le gymnase, pour lui, n'était pas un terrain d'entraînement - c'était un sanctuaire où la répétition devenait rituel et la sueur réécrivait l'âme.

Il partageait le terrain avec les adeptes de la Lebensreform - ces croisés héliotropes, mâcheurs de graines de lin, qui pensaient que les exercices de respiration pouvaient racheter l'espèce. Mais Schneider ajoutait quelque chose de plus rare : la sincérité érotique.

Utopisme Queer

Comme le note Ty Vanover, ses nus athlétiques n'étaient pas seulement beaux - ils alignaient le désir personnel avec les visions utopiques de la culture de la santé. Dans le cosmos de Schneider, la musculature n'était pas pour la performance. Elle était pour la communion. Son art imaginait les corps non pas comme des destinations, mais comme des véhicules - vers la transcendance, vers la queerness non cachée, vers un demain plus lumineux et moins surveillé.

Gymnase comme Temple

Rudolf Steiner a peut-être évoqué des plans éthériques et des corps astraux, mais Schneider ancrait la transcendance dans les pectoraux et les scapulas. Son travail était une séance tenue dans un rack de squat. Rites païens, mémoire tantrique, tourbillon théosophique - ils traversent ses compositions comme de l'encens à travers un gymnase. Le regard du bodybuilder encadre tout cela : non pas le corps comme machine, mais comme transmetteur mythique.

Entre Ascétisme et Désir

Ce qui émerge est une tension entre adoration et discipline. Ses peintures méditent et tremblent. Elles instruisent et séduisent. Chacune d'elles flotte à la limite de l'ascétisme et du désir. Ce n'est pas juste du muscle - c'est une doctrine.

Les figures oscillent : moitié fugue, moitié carte anatomique. Et sous leur peau cirée, il y a une charge, une rébellion mise en scène non pas dans des manifestes mais dans des deltoïdes.

Érotisme Sacramentel

Schneider ne peignait pas le sexe ou la forme physique. Il peignait des sacrements—la queerness comme liturgie. La révolution ici est tendre et tendue : un monde où le corps est pleinement vu, pleinement revendiqué, et non puni pour ce qu'il veut dire.

Sascha Schneider, Dans le Royaume du Lion d'Argent (vers 1905)

Exil, Retour et Héritage

Les mythologies de Schneider étaient construites à partir de muscles, mais sa vie était façonnée par la menace.

En 1908, le désir a heurté le danger. Il avait emmené Hellmuth Jahn—un jeune artiste, amant, et éventuel Judas—dans son monde de Weimar. Quand Jahn a menacé de le dénoncer, Schneider n'a pas attendu que la machine du §175 se mette en marche. Il a disparu. A quitté la Saxe. Traversé les Alpes. S'est installé en Italie, où le soleil était plus doux pour la peau et la loi moins intéressée par qui elle touchait. Les notes d'exposition enregistrent l'épisode comme une « tentative de chantage », mais cette phrase ne supporte guère le poids : c'était un exil, pas une évasion.

L'Intermède Italien

À Rome et Florence, il s'est taillé une vie de studio clandestine, esquissant dans les oliveraies, échangeant des décors arcadiens pour une solitude vécue. Sa palette s'est assombrie—bleus crépusculaires, gris pierre de ruine. La grandeur s'est adoucie, les figures plus contemplatives. Ce n'étaient pas seulement de nouvelles œuvres. C'étaient des murmures d'un hémisphère différent de la survie queer. Une grammaire différente de la visibilité. Loin de Weimar, Schneider a appris à peindre sans regarder par-dessus son épaule—mais il n'a jamais cessé d'écouter les pas.

Retour dans l'Ombre

En 1914, la guerre a ramené Schneider à travers les frontières comme un ressac. Il est revenu incognito, se glissant dans une Allemagne fracturée qui ne ressemblait en rien à celui qu'il avait fui. Après l'Armistice, il est retourné à Dresde—non pas comme le symboliste flamboyant d'autrefois, mais comme une sorte d'oncle mythique, un prêtre grisonnant d'un culte en voie de disparition.

Un Temple Renaissant

En 1920, il a rétabli l'Institut d'Art Kraft, cette fois non pas comme un terrain de jeu expérimental, mais comme un sanctuaire pour les jeunes artistes désireux de se former sous son évangile autosuggestif. Les expositions étaient rares, et lorsqu'il apparaissait à Vienne ou à Berlin, c'était moins pour la reconnaissance que pour la provocation. Il est devenu son propre monument.

Un catalogue de plusieurs décennies plus tard le décrit simplement : « un document d'un concept artistique 'gay' précoce », et « l'un des premiers artistes 'gay' de manière évidente et confiante ». Cette formulation semble tardive, mais méritée.

Art et Affection comme Parenté

Au milieu des années 1920, il avait commencé à dire à ses amis ce qu'il avait toujours montré en pigment : que l'art et l'affection n'étaient pas des forces séparées. Ils rimaient. Ils conspiraient. Ils se serraient la main en secret.

Une Fin Silencieuse

Schneider est mort en 1927, caché dans l'anonymat d'une station balnéaire, défait par le diabète à cinquante-six ans. Il n'y avait pas de parades, pas d'expositions finales, pas de saluts à son autel de chair. Son image rémanente ne s'est pas estompée—elle a été éteinte. La montée du Troisième Reich a balayé la mémoire avec la cendre et la peur. Aucun musée d'après-guerre ne portait son nom en néon.

Fragments et Préservation

Son héritage était dispersé : croquis dans des tiroirs, peintures disparues dans des greniers bombardés, idées à moitié remémorées dans des rumeurs et des notes de bas de page. Et pourtant, certains fragments ont échappé au feu. Quelques centaines d'œuvres ont survécu entre les mains de ceux qui savaient ce qu'ils regardaient.

Hans-Gerd Röder, un collectionneur avec une patience de moine, en a préservé beaucoup. En 2013, le Musée Leslie Lohman a ouvert les portes derrière lesquelles Schneider avait longtemps été enfermé et l'a rendu au monde. Maintenant, Sascha Schneider n'est plus juste une curiosité marginale ou une note de bas de page symboliste.

Réclamation Queer

Les historiens et conservateurs queer le revendiquent sans réserve—comme parent, comme prophète, comme le grand-père maniant le pinceau de la libération corporelle et de la visibilité gay. Sa vision de la beauté masculine n'était pas une prémonition—c'était une provocation. Il a peint la musculature avant que ce ne soit politiquement sûr. Il a donné forme à des corps que la culture a essayé d'effacer ou de faire honte. Son algèbre sensuelle—les poses mythiques, le miroir érotique, la fugue fin-de-siècle de pose et de présence—est devenue un pré-langage pour les artistes qui sont venus plus tard.

Logique du Miroir

Le portfolio de Schneider est maintenant un terrain fertile pour les notes de bas de page et les rêves fiévreux : certains voient le fantôme de Winckelmann à ses côtés ; d'autres le placent carrément dans la floraison décadente de Weimar ; d'autres encore l'appellent un proto-roi du drag, séduisant l'histoire avec costume, posture et performance.

Mais peut-être que la métaphore la plus durable de Schneider est le miroir. Ou mieux encore, deux miroirs—inclinés juste comme il faut—réfléchissant le mythe dans la mémoire et vice versa. Ses corps étaient à la fois hommage et cri : ni dieux, ni monstres, mais des hommes, vus et désirés.

Une Fresque Réveillée

Aujourd'hui, son œuvre n'est pas seulement de l'art—c'est une excavation. Chaque exposition ressemble à une fouille dans des fresques enfouies de désir gay. Chaque coup de pinceau, un secret survécu. Son héritage n'est pas un piédestal ou un socle—c'est un refuge. Un paysage mythique sculpté pour le garçon qui se cherchait dans le verre du musée et qui a finalement vu non pas un danger ou une effacement, mais un corps qu'il pouvait reconnaître.

Liste de Lecture

- “Artist Spotlight: Sascha Schneider.” Advocate, 14 septembre 2013.

- “Der Eigene.” Wikipedia.

- “Hypnosis by Sascha Schneider.” Obelisk Art History.

- Katz, Jonathan David. “‘Je vais mon propre chemin…’: Sascha Schneider – Art et Homoérotisme vers 1900.” Texte d'exposition, Schwules Museum, Berlin, 2014.

- Katz, Jonathan David. “Nude in Public: Sascha Schneider: Homoérotisme et la Forme Masculine vers 1900.” Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, 20 septembre – 8 décembre 2013.

- “Kraft-Kunst-Institut.” Karl-May-Wiki.

- “Ich gehe meine eigenen Wege… Sascha Schneider – Kunst und Homoerotik um 1900.” Schwules Museum, 28 mars – 30 juin 2014.

- “Modernité et le Corps : Les Culturistes de Sascha Schneider.” Artlark, 21 septembre 2022.

- “Sascha Schneider.” Deutsche Digitale Bibliothek.

- “Sascha Schneider.” Obelisk Art History.

- “Sascha Schneider.” Twisted Spoon Press.

- “Sascha Schneider.” Wikipedia.

- “Sascha Schneider.” WikiArt.

- “L'Art Inspiré Homoérotiquement de Sascha Schneider.” Gay News, 2013.

- Starck, Christiane. “De Marbre à Muscles : Sascha Schneider et l'Institut Kraft-Kunst à Dresde.” AugenBlick, no. 53 (2012) : 6–16.

- Vanover, Ty. “Sexe, Signe, Subversion : L'Art Symboliste et l'Homosexualité Masculine au XIXe Siècle en Europe.” Arts 13, no. 3 (2024) : 103.