Questa identità proteiforme pone un labirinto per gli storici dell'arte che cercano di mappare la sua opera, ma rivela anche l'adattabilità di Koson: era meno preoccupato di una firma statica che di sostenere un dialogo vivente tra pennello, blocco e pubblico.

Inizialmente dedicato alla pittura nello stile Nihonga—una rivitalizzazione delle tradizioni pittoriche classiche giapponesi—Koson alla fine tornò al vecchio mezzo della stampa su blocchi di legno, un cambiamento che rispecchiava le più ampie oscillazioni culturali tra conservazione e innovazione. Il suo passaggio dalla pittura alle stampe non era ideologico. Era tattico.

Le stampe, specialmente quelle calibrate al desiderio dei collezionisti occidentali per il Giappone "autentico", offrivano un mercato più ampio e affamato. E Koson, sempre sintonizzato con i ritmi sotto la superficie, aggiustò le sue vele di conseguenza.

La sua collaborazione con Watanabe Shōzaburō—presto la figura più influente nel nascente movimento Shin-hanga—non avrebbe solo ridiretto la sua carriera. Avrebbe inciso gli uccelli e i fiori di Koson nella memoria transpacifica dell'arte giapponese.

Questo passaggio dal pennello al blocco, dalle scene di guerra al piumaggio e alle increspature, non era un abbandono della profondità. Era un reindirizzamento: un ritorno strategico alla natura come costante inespugnabile, anche mentre gli imperi sorgevano e crollavano intorno a lui.

Emergenza del Movimento Shin-hanga

All'inizio del XX secolo, il lifeblood di ukiyo-e—quei mondi fluttuanti di cortigiane, attori kabuki e vicoli sussurrati—si era assottigliato quasi fino all'immobilità. Inchiostri industriali, stampe fotografiche e litografia occidentale rosicchiavano il dominio del blocco di legno. Ciò che una volta coronava lo skyline culturale ora si afflosciava dietro il vetro nelle rare stanze dei libri dei collezionisti parigini.

Il Giappone, ardente della febbre della modernizzazione, sembrava pronto a lasciare che la propria eredità estetica si spegnesse.

In questo crepuscolo fragile avanzò un pragmatico travestito da sognatore: Watanabe Shōzaburō (渡辺 庄三郎).

Dove altri vedevano declino, Watanabe vedeva accensione.

Intorno al 1915, iniziò a orchestrare ciò che presto sarebbe brillato come il movimento Shin-hanga ("nuove stampe")—un tentativo di rianimazione che stringeva la tradizione in una mano e accoglieva la tecnica occidentale selettiva nell'altra.

Shin-hanga non proponeva una rottura. Propose seduzione.

A differenza del più anarchico movimento sōsaku-hanga ("stampe creative")—dove gli artisti incidevano, stampavano e pubblicavano le proprie visioni—Shin-hanga mantenne il vecchio modello ukiyo-e: una collaborazione quadripartita tra artista, incisore, stampatore e editore. Ogni ruolo rimaneva distinto, ogni artigiano cruciale.

Era un modello radicato non nel coraggio individualistico ma in una confluenza orchestrata di maestria.

Eppure, in questo reticolo feudale, Watanabe contrabbandò la modernità:

— Prospettiva presa in prestito dai punti di fuga del Rinascimento.

— Ombreggiatura che avvolgevano i corpi nell'atmosfera piuttosto che appiattirli in silhouette.

— Mood che indugiava come l'immagine sfocata dei giardini impressionisti.

Stampe che una volta fluttuavano sopra la realtà come sogni d'inchiostro ora si ancoravano in un mondo tangibile di strade al crepuscolo, campi di riso bagnati dalla nebbia e volti visti attraverso vetri appannati dalla pioggia.

Tematicamente, lo Shin-hanga rimase fedele ai soggetti giapponesi—i suoi riveriti quadranti:

Eppure questi non erano echi congelati. Respiravano diversamente ora. La luce non solo dorava la scena; la infiltrava, la appesantiva.

Pubblico occidentale, affamato di visioni romantiche di un Giappone "immutabile" mentre i loro imperi si espandevano, divenne il più affamato dei patroni dello Shin-hanga.

L'ironia increspava come l'acqua di uno stagno: stampe radicate nella nostalgia culturale, riformulate utilizzando tecniche straniere, esportate in terre straniere desiderose di ammirare l'"autenticità" che esse stesse avevano contribuito a destabilizzare.

Così il successo dello Shin-hanga non fu mai puramente estetico. Era geopolitico: una morbida transazione di memoria, mitologia e tecnica moderna.

In questa danza collaborativa di visione e traduzione, Ohara Koson trovò un ecosistema squisitamente adatto alle sue abilità. I suoi uccelli, i suoi fiori, le sue stagioni intrecciate di nebbia—tutti potevano scivolare tra i mondi senza frattura.

Koson, unendosi allo Shin-hanga, non stava abbandonando la tradizione. Era la prova che la tradizione, se parlata nel giusto dialetto di luce e inchiostro, poteva sopravvivere alla lunga violenza della marcia della storia—e persino incantare i suoi invasori.

In un Giappone dove i treni superavano i monaci e le città inghiottivano i propri fiumi, il movimento Shin-hanga divenne un paradosso necessario: Innovazione mascherata da memoria, globalizzazione mascherata da conservazione.

E nella sua delicata carpenteria di vecchio e nuovo, l'arte di Koson trovò non solo sopravvivenza—ma amplificazione.

Ohara Koson e la Tradizione Kachō-e

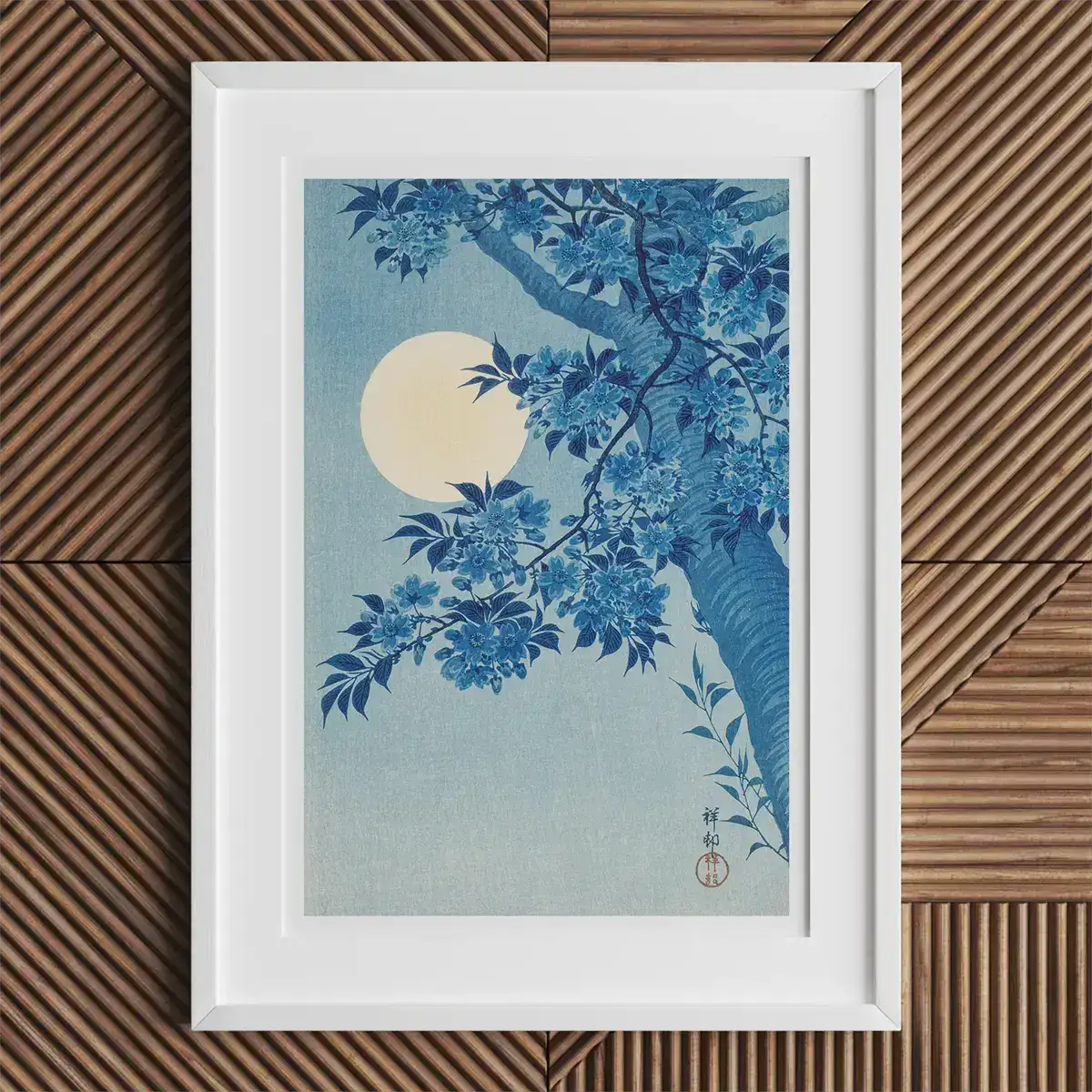

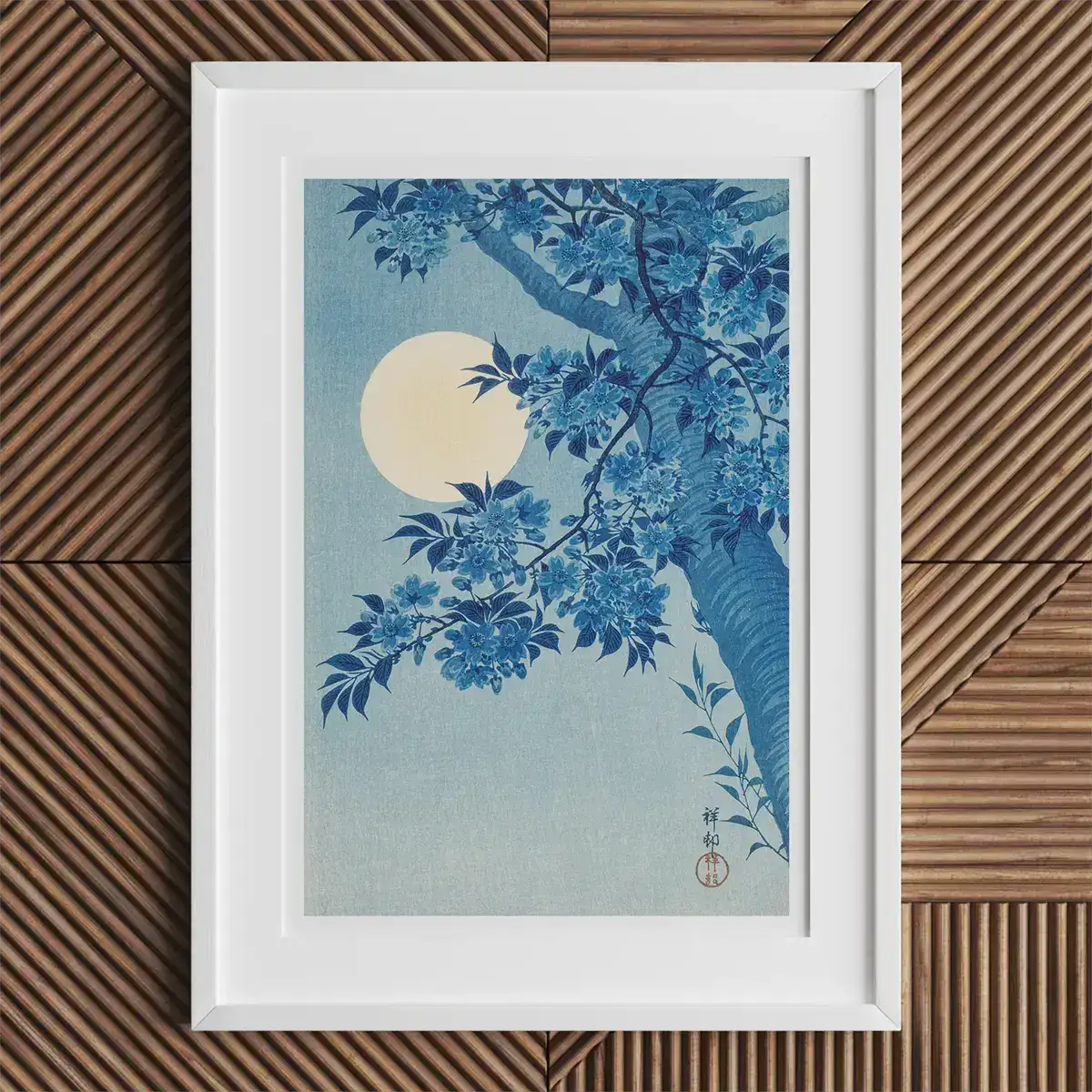

Prima che le fotocamere intrappolassero le stagioni nel nitrato d'argento, prima che i disegni scientifici classificassero ali e petali in una nomenclatura sterile, c'era kachō-e: l'arte di dare vita a uccelli e fiori attraverso pennello e blocco, l'antica lingua giapponese per onorare i più piccoli cerimoniali della natura.

Radicato nelle tradizioni artistiche cinesi ma affinato a una particolare ferocia sul suolo giapponese, il kachō-e non si preoccupava dell'accuratezza botanica per il suo stesso scopo. Parlava invece allo spirito che abita il fiore di pruno e l'ala dell'airone, alla parentela effimera tra la silhouette di un corvo e la lenta luna calante.

Quando Ohara Koson ha impresso la sua devozione in questo genere, non stava rivivendo un relitto.

Stava ascoltando una frequenza antica che ancora vibra sotto la pelle di cemento del Giappone moderno.

Kachō-e è sempre stato un modo di vedere: un modo di articolare l'interconnessione di tutte le cose, le disposizioni fugaci di stagione, vento, acqua e vita. A differenza della storia naturale occidentale, che spesso fissava esemplari su velluto sotto vetro, il kachō-e giapponese tracciava il movimento vivente tra creature e i loro mondi—dove il movimento dell'ala di un passero poteva increspare invisibilmente intere foreste di metafore.

La fedeltà di Koson a questa tradizione era assoluta, ma mai rigida.

Ha adornato le sue stampe con un profondo vocabolario simbolico, familiare a chiunque fosse cresciuto tracciando le stagioni attraverso le migrazioni delle gru o la caduta dei cachi:

-

Gru, che arcano attraverso cieli ghiacciati, portavano la gravità della longevità e della benedizione imperiale.

-

Gufi, le cui piume respirano contro i rami invernali, mormoravano di saggezza piegata nell'oscurità.

-

Peonie, così pesanti di fiori che sembravano inchinarsi sotto la loro stessa bellezza, evocavano prosperità e fortuna decadente.

Nelle mani di Koson, un corvo solitario su un ramo spoglio divenne più di uno studio ornitologico: divenne una meditazione sulla solitudine, sulla sopravvivenza cucita in silhouette.

Le sue linee, al contempo essenziali e sature, trasmettevano non solo la forma esteriore ma anche il tremore interiore della vita—fragile, ostinata, miracolosa.

Non dipingeva solo uccelli e fiori. Catturava il mondo a metà respiro, prima che sapesse di essere osservato.

La fedeltà di Koson al kachō-e all'interno del movimento Shin-hanga era un atto deliberato di diplomazia estetica: Portava l'intimità della natura in un contesto moderno senza tradire la sua grammatica senza tempo.

I collezionisti occidentali, abituati a dipinti della natura come scenari passivi, erano affascinati dalla densità di significato racchiusa in queste composizioni apparentemente semplici. Ogni foglia un cifrario. Ogni piuma una parabola.

Il lavoro di Koson offriva un punto di ingresso accessibile nella filosofia giapponese per il pubblico straniero: uno sguardo su una visione del mondo in cui la vita umana e i cicli della natura non sono rivali ma riflessi.

Nel creare queste immagini tenere e affilate come rasoi, Koson non si limitava a preservare il kachō-e.

Lo ricalibrava—sottilmente, quasi invisibilmente—così che anche in un mondo di fumo di navi a vapore e lampade elettriche, una gru potesse ancora portare l'eternità su una pagina bianca.

Attraverso l'occhio di Koson, l'armatura delicata della tradizione rimaneva intatta, ma si fletteva per accogliere la luce di un nuovo secolo. Le sue stampe di uccelli e fiori diventavano cerniere viventi tra epoche: incrollabili nello spirito, ma elastiche nella forma.

La natura, ancora una volta, sopravviveva all'innovazione facendo scivolare le sue radici più in profondità nel sottosuolo—e nelle stampe di Koson, fioriva nel silenzio e nel colore.

Stile Tecnico e Innovazione di Koson

In un'epoca in cui la velocità divenne la misura del progresso, Ohara Koson raddoppiò sulla lentezza—la pazienza coltivata dei pigmenti che si diffondono sulla carta, la negoziazione tra lama e venatura del legno, l'accordo sussurrato tra il coltello dell'incisore e il respiro dell'ala di una gru.

L'arsenale artistico di Koson non era forgiato solo dalla visione ma da un'artigianalità così precisa da sfiorare la magia.

I suoi disegni iniziavano con un bozzetto: il pennello si muoveva come una canna nel ritmo della corrente del fiume, trovando forma non dettandola, ma estraendola dalla quiete. Eppure il genio di Koson non si limitava solo al design. Possedeva una rara comprensione dettagliata di ogni fase successiva—l'incisione, l'inchiostrazione, la stampa—tutto coreografato per tradurre la visione in permanenza senza fratture.

Il processo di stampa stesso rimaneva un intricato balletto di collaborazione—un marchio di fabbrica dello Shin-hanga.

Koson concepiva il progetto; maestri incisori lo trasformavano in matrici di legno con scalpelli di destrezza chirurgica; esperti stampatori inchiostravano e stampavano ogni foglio di carta washi fatta a mano, attenti alla temperatura, all'umidità e all'atteggiamento di ogni fibra.

Solo attraverso questo disciplinato passaggio di testimone le composizioni leggere come un respiro di Koson potevano raggiungere la loro straordinaria fedeltà.

Tra le tecniche distintive di Koson vi era una squisita padronanza del bokashi—l'arte della gradazione del colore che permetteva alle stampe di passare dalla nebbia alla luce lunare nell'ampiezza di una piuma.

Attraverso il bokashi, i tramonti si fondevano nei laghi senza cuciture; le gru emergevano dalla nebbia come ricordi; i campi di neve si sfumavano contro cieli vuoti con una logica senza fiato che solo la natura—o Koson—poteva creare.

Le scelte dei materiali approfondivano ulteriormente la risonanza delle sue stampe.

Koson spesso preferiva pigmenti naturali, estratti dagli antichi speziali del Giappone: minerali macinati in polvere, piante bollite per tingere. La sua tavolozza non era un'affettazione—era un atto di fedeltà alla terra e alla storia, anche mentre altrove la produzione di massa avanzava con scorciatoie chimiche.

Il suo uso della washi, spesso ricavata dalle fibre resistenti dell'albero di gelso, garantiva che ogni stampa portasse una texture vivente—una sottile flessibilità di memoria organica che la carta sintetica non poteva mai contraffare.

L'impegno di Koson con l'estetica occidentale non si manifestava come capitolazione. Emerse sottilmente: una tensione di prospettiva qui, un realismo di anatomia là, un raggio di luce che si comportava con l'insistenza diffusa di un pomeriggio impressionista.

Eppure, anche quando prendeva in prestito tecniche occidentali, Koson le canalizzava attraverso una sensibilità orientale: non rappresentando la natura come qualcosa osservato da lontano, ma come qualcosa respirato dentro, vissuto all'interno.

Questa sintesi—di rigorosa maestria giapponese e tranquillo realismo occidentale—ha permesso alle opere di Koson di vibrare attraverso i continenti senza rottura. Parlavano fluentemente in due dialetti artistici senza perdere il loro accento nativo.

La struttura collaborativa dello Shin-hanga, che alcuni critici consideravano retrograda in un'epoca che esaltava il genio individuale, era per Koson un'armatura perfetta: un sistema in cui la maestria poteva accumularsi, concentrarsi e accendersi.

I suoi artigiani non erano lavoratori anonimi—erano cospiratori essenziali nell'alchimia.

Ogni linea di piuma tagliata con precisione, ogni lavaggio di colore sottile come un respiro, ogni silhouette nitida contro uno sfondo nebbioso era il risultato di molte mani che intrecciavano una visione.

La padronanza tecnica di Koson—la sua ossessione per i dettagli, la sua sensibilità ai materiali, i suoi standard esigenti nella collaborazione—gli permetteva di creare stampe che sembrano sia antiche che urgenti, tattili ed effimere.

Ogni xilografia di Koson è un'impronta di eccellenza collettiva, una negoziazione tra maestria e umiltà.

La gru solleva le ali; la carpa agita l'acqua; la foglia d'acero fluttua.

Eppure dietro questi momenti immobili si cela un'architettura di abilità così intricata che scompare nella sua stessa perfezione.

L'innovazione di Koson non era rumorosa. Non si pubblicizzava. Si insinuava nel flusso sanguigno della stampa silenziosamente, come la prima brina che attraversa un ramo autunnale—trasformando tutto, senza lasciare traccia visibile dello sforzo, solo stupore.

Simbolismo e Risonanza Culturale

Sotto la delicata cartilagine delle ali di uccello e dei fiori di peonia di Ohara Koson scorre un'architettura di significato, invisibile all'occhio inesperto ma abbastanza densa da piegare intere storie.

Koson non dipingeva la natura per il gusto della decorazione. La codificava.

Ogni elemento nelle sue stampe—piuma, ramo, increspatura, brina—è un cifrario cucito in secoli di memoria culturale giapponese.

Il corvo che si posa su un ramo spoglio sotto una luna ingrassata non trasmette solo la solitudine invernale; allude alla malinconia ineluttabile che gocciola attraverso le nozioni buddiste di impermanenza.

Una peonia, pesante di petali rigogliosi e dispiegati, non è semplicemente opulenta—significa un regno dove l'abbondanza oscilla pericolosamente vicino al marciume.

Il suo uso di marcatori stagionali—lo shock zafferano delle foglie autunnali, l'estensione scheletrica dei rami invernali, l'urgenza pallida dei fiori di ciliegio—mappa non solo i mesi, ma gli stati d'animo.

La stagionalità, per il Giappone di Koson, era meno calendario che filosofia: un tenero fatalismo che incorniciava ogni fioritura e ogni caduta come parte di una coreografia squisita e ineluttabile.

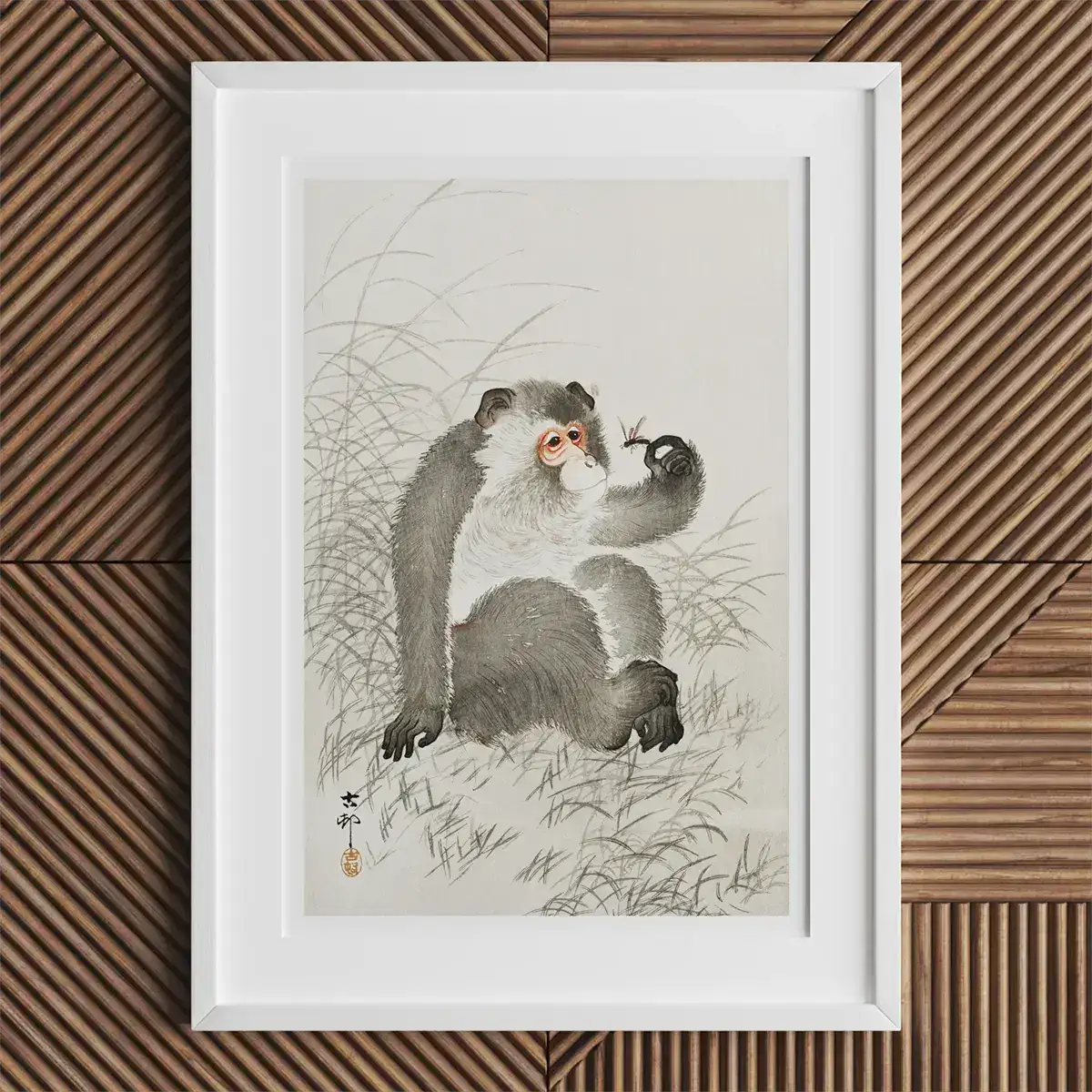

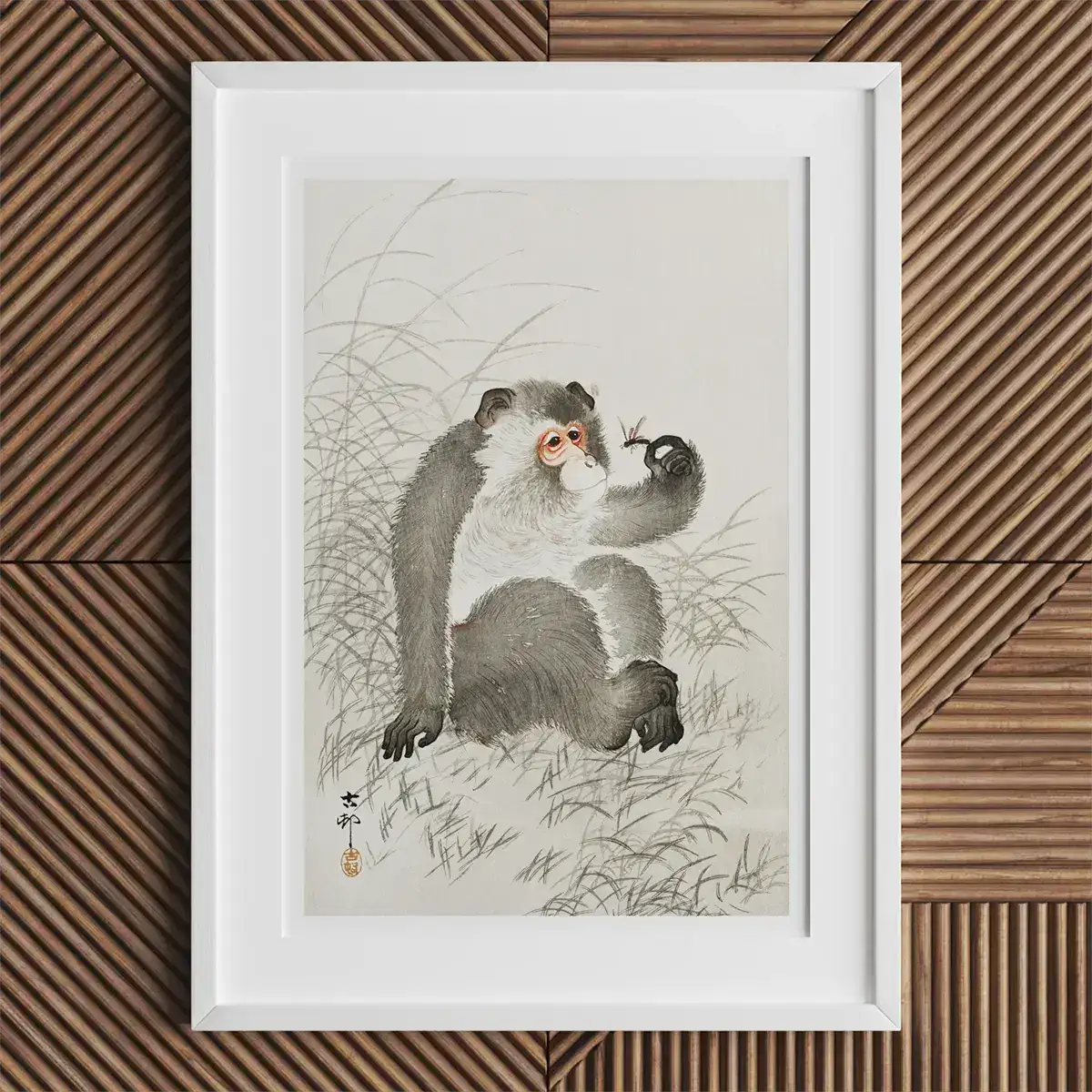

Gli animali che sceglieva non erano mai neutrali.

-

Gru, con le loro ali bianche come ghiaccio, portavano il peso della longevità, della sacralità e della grazia imperiale.

-

Gufi, appollaiati come monaci contemplativi, portavano il peso silenzioso della saggezza e della vigilanza notturna.

-

Scimmie, a volte arrampicandosi lungo le rive dei fiumi o aggrappandosi a rami bagnati dalla pioggia, incarnavano sia l'astuzia che gli echi toccanti del cuore irrequieto dell'umanità.

Impegnarsi con il lavoro di Koson significa muoversi attraverso un glossario invisibile: ogni dettaglio botanico, ogni sguardo animale, ogni disposizione di rami e nebbia carica di riferimenti più profondi del piacere visivo.

Eppure le sue stampe non collassano mai sotto il peso del simbolismo. Fluttuano—apparentemente semplici a prima vista, ma espandendosi verso l'interno con la gravità paziente delle maree.

Questa ricchezza stratificata ha trovato particolare attrazione tra i collezionisti occidentali, la cui fame per l'"esotico" spesso mascherava un desiderio per l'arte che operava secondo regole diverse dalle loro.

Il lavoro di Koson offriva loro un portale in una cultura dove la natura non era sfondo ma protagonista, dove ogni stagione era una filosofia, ogni petalo una lezione di mortalità.

Per gli spettatori occidentali, abituati a paesaggi come semplice scenario o flora come ornamento estetico, le stampe di Koson offrivano qualcosa di disorientante: un mondo dove la natura non era solo osservata—era conosciuta, rispecchiata, pianta e celebrata tutto in una volta.

I motivi ricorrenti nel suo lavoro—gru aggraziate contro cieli infuocati, corvi solitari rannicchiati sotto lune calanti, aceri che sanguinano rosso contro lo sbiadire della stagione—agivano quasi come ideogrammi: narrazioni compresse che superavano le barriere linguistiche per colpire una corda più profonda di comprensione.

Incorporando questi simboli così abilmente nelle sue composizioni, Koson ha permesso alla sua arte di vibrare attraverso le soglie culturali senza perdere il suo ritmo nativo.

Non era una traduzione; era un invito—a sentire, se non a decifrare completamente.

Il genio di Koson risiede in quella soglia scintillante: le sue immagini sembrano intime eppure indecifrabili, accessibili eppure cariche di una profondità invisibile.

Il mondo naturale, sotto il suo pennello, diventa un luogo di memoria, profezia e meditazione—non congelato nel tempo, ma tremante leggermente al tocco del vento della storia.

Ha mappato non solo il mondo fuori dalla finestra, ma le stagioni interiori del cuore umano.

Ogni piuma silenziosa di movimento, ogni petalo scintillante, ogni morbida pressione dell'inchiostro sulla carta sussurra la stessa cosa: il mondo cambia, il cuore si spezza, le stagioni girano—e ancora, da qualche parte nei margini, la bellezza persiste.

Collaborazioni con Editori

Nessun artista si muove da solo attraverso l'architettura della storia. Ogni pennellata che perdura lo fa perché da qualche parte—silenziosamente, industriosamente—un'altra mano ha stabilizzato la carta, scolpito il blocco, finanziato il sogno.

Per Ohara Koson, i corridoi dell'immortalità artistica erano fiancheggiati non solo da pigmento e legno, ma da editori le cui ambizioni si intrecciavano con le sue.

Nei primi anni della sua carriera, Koson si legò a Kokkeidō e Daikokuya, case affermate che trafficavano nelle potenti immagini di impero ed espansione. I suoi trittici di guerra—vivide evocazioni della Guerra Russo-Giapponese—trovarono le loro vite inchiostrate attraverso le loro stampe, alimentando sia il sentimento nazionalista che una crescente curiosità globale sul potere militare e culturale emergente del Giappone.

Eppure fu la sua successiva collaborazione con Watanabe Shōzaburō che avrebbe cristallizzato la vera importanza epocale di Koson.

Intorno al 1926, mentre Tokyo tossiva ancora cenere e legname scheggiato dal catastrofico Grande Terremoto del Kantō del 1923, Watanabe non stava semplicemente ricostruendo il suo impero editoriale—stava ridisegnando la cartografia dell'arte giapponese stessa.

Watanabe aveva bisogno di artisti che potessero canalizzare la tradizione senza imbalsamarla, che potessero sedurre i mercati occidentali senza assecondarli.

Koson, con la sua dedizione incrollabile al kachō-e e la sua elasticità nell'adattarsi a tecniche visive occidentali sottili, divenne indispensabile.

È attraverso l'ingegnosa macchina di Watanabe—le sue reti di distribuzione, le sue incessanti esposizioni all'estero, la sua acuta calibrazione della nostalgia giapponese per l'appetito occidentale—che gli uccelli di Koson dispiegarono per la prima volta le loro ali in Europa e America.

Sotto questa collaborazione, Koson firmò le sue stampe come Shōson, una tranquilla rinominazione che cucì la sua nuova identità nel tessuto del commercio globale senza reciderla dalle sue radici.

Il rapporto tra artista ed editore non era privo di attriti, ma era ferocemente produttivo: Koson forniva immagini di piume e fiori che si aggrappavano ostinatamente alla memoria, e Watanabe maneggiava l'infrastruttura per spostarle attraverso gli oceani.

Per un breve periodo tra il 1930 e il 1931, Koson collaborò anche con Kawaguchi, firmando opere come Hōson—un lampo di divergenza, un piccolo vortice nel fiume della sua carriera.

Queste stampe, sebbene meno numerose, testimoniano la consapevolezza tattica di Koson: la volontà di diversificare senza diluire il suo impegno estetico.

Ognuna di queste relazioni editoriali ha lasciato impronte distintive sull'opera di Koson:

-

Le prime stampe sotto Kokkeidō e Daikokuya miravano allo spettacolo marziale.

-

La maggior parte dei suoi capolavori maturi di kachō-e fiorì sotto l'ombrello strategico di Watanabe.

-

Un breve, intrigante interludio con Kawaguchi, la cui portata, sebbene meno ampia, espanse comunque i rami genealogici della produzione di Koson.

Eppure fu la visione di Watanabe—il suo acuto senso che la fame occidentale per il Giappone non fosse saziata da spade e samurai, ma da delicate, struggenti rappresentazioni del mondo naturale—che trasformò Koson da un abile praticante in un emissario culturale.

Le conseguenze del Grande Terremoto del Kantō avevano spazzato via gran parte della classe artigiana di Tokyo, le sue fragili infrastrutture di produzione artistica.

Nel ricostruire, Watanabe riconobbe che l'eredità visiva del Giappone poteva fossilizzarsi o rifiorire attraverso un'attenta ibridazione.

Koson, come una gru che si solleva da una palude ghiacciata, si alzò in questa nuova aria.

I suoi editori non si limitarono a riprodurre il suo lavoro. Lo ingrandirono, lo stratificarono, gli diedero velocità attraverso fusi orari e emisferi culturali.

Senza Kokkeidō e Daikokuya, Koson sarebbe potuto rimanere una figura regionale. Senza Watanabe, sarebbe potuto essere una nota a piè di pagina.

Grazie a loro, divenne un ponte: un artista le cui composizioni di fiori di pruno, martin pescatore e canne cariche di neve ora pendono in collezioni dove l'aria trema ancora leggermente con il ricordo di vecchie stagioni, vecchi nomi, vecchi accordi fatti tra artista e mercante, visione e registro.

La collaborazione di Koson con questi editori non fu un compromesso. Fu l'apparato che permise alla sua arte di sopravvivere sia alle guerre che rappresentava sia ai terremoti che frantumarono le strade sotto i suoi piedi.

Era affari, sì. Ma era anche sopravvivenza. E attraverso di essa, la gru vola ancora.

Riconoscimento Globale e Influenza Continua

Attraverso gli oceani, gli uccelli di Ohara Koson presero il volo molto prima che il suo nome fosse saldamente cucito nel canone giapponese.

In Europa e negli Stati Uniti—terre più familiari con i corvi come presagi e le gru come miti—le sue stampe arrivarono non come reliquie ma come dispacci da una cultura ancora immaginata come delicata, intatta e onirica.

Fu attraverso la fame occidentale per l'arte giapponese "autentica"—incorniciata, ironicamente, dalle stesse distorsioni della fascinazione coloniale—che il lavoro di Koson trovò il primo riconoscimento.

Le sue stampe brillavano dietro il vetro alle esposizioni del Toledo Museum of Art nel 1930 e nel 1936, segnando momenti critici quando American collezionisti, curatori e esteti iniziarono ad assemblare un vocabolario del Giappone che doveva più allo Shin-hanga che alla Tokyo contemporanea reale.

In queste sale sacre, gli uccelli di Koson cantavano attraverso le lingue senza bisogno di traduzione.

Anche le collezioni private si arricchirono delle sue opere: John D. Rockefeller Jr., erede di fortune industriali e mecenate dell'arte internazionale, contava Koson tra le sue acquisizioni—un riconoscimento silenzioso che la bellezza, meticolosamente resa, poteva superare anche le mura più spesse di petrolio e impero.

L'abbraccio globale di Koson era innegabile. Eppure, in Giappone, la sua fama rimaneva spettrale—un'eco udita principalmente tra editori, artigiani e una manciata di collezionisti sintonizzati sui cambiamenti tettonici dell'identità nazionale.

In patria, il movimento Shin-hanga stesso era visto con un misto di ammirazione, sospetto e indifferenza.

I critici che valorizzavano la pittura Nihonga pura o la sperimentazione d'avanguardia spesso consideravano lo Shin-hanga come un compromesso educato—un movimento troppo disposto a adattare la sua bellezza ai palati stranieri.

Così, le gru luminose e i fiori di ciliegio di Koson spesso volavano al di sotto dell'attenzione dell'establishment domestico, anche mentre si annidavano in salotti, biblioteche e musei in tutta Europa e America.

Eppure, l'influenza non richiede permesso.

Le stampe di Koson si sono radicate nel DNA visivo dell'estetica giapponese globale—stabilendo standard su come l'ephemeralità della natura potesse essere resa, su come la tradizione potesse sussurrare attraverso la modernità senza dissolversi.

Artisti sia in Giappone che all'estero, consci o meno, hanno attinto dalla maestria di Koson:

-

Le sue tecniche di bokashi—morbidi gradienti di luce e nebbia—riapparvero nel design moderno e nell'illustrazione contemporanea.

-

La sua precisione di linea, il suo spietato editing di dettagli non necessari, hanno informato le generazioni successive di incisori che cercavano di bilanciare astrazione e intimità.

Oggi, gli echi delle composizioni di Koson si propagano attraverso molteplici mezzi:

- Nel minimalismo netto del design grafico.

- Nel silenzio calibrato della fotografia naturalistica contemporanea.

- Nella rinaturalizzazione dell'animazione digitale dove un singolo petalo che cade porta il peso narrativo di un'intera stagione.

L'influenza di Koson, come uno stormo migratore appena intravisto contro un cielo grigio, rimane pervasiva ma sfuggente—presente nei gesti degli altri, rifratta attraverso nuove sensibilità, rinata attraverso le discipline.

Che la sua patria inizialmente lo abbia trascurato non fa che amplificare il paradosso al cuore dello Shin-hanga stesso: l'arte della conservazione resa leggibile solo attraverso lo sguardo dell'estraneo.

Koson ha compreso questa tensione istintivamente. Non l'ha combattuta. Ha dipinto attraverso di essa—ogni stampa un atto silenzioso di sopravvivenza, di trasmutazione, di fedeltà alla bellezza in un secolo che si inclina pericolosamente verso l'oblio.

Eredità

Quando Ohara Koson lasciò il mondo nel 1945, la guerra aveva già iniziato a rimappare le ossa delle nazioni, e il filo sottile della sua arte sembrava, per un certo tempo, troppo delicato per sopravvivere al frastuono.

Il suo nome, come quello di tanti che lavoravano non sotto manifesti ma sotto la disciplina privata della bellezza, svanì nel rumore di fondo della ripresa e della ridefinizione.

Eppure i fili, anche quando sepolti, ricordano come legare.

Nei decenni lenti e deliberati che seguirono, l'opera di Koson riemerse—non come nostalgia, ma come necessità.

Le stesse gru, gli stessi martin pescatori, la stessa caduta di foglie d'acero che una volta vendevano rapidamente agli stranieri ora richiedevano una rivalutazione da parte di un Giappone desideroso di ritessere la propria linea artistica senza scuse o distorsioni.

Grandi mostre in istituzioni come il British Museum, il Metropolitan Museum of Art e il Minneapolis Institute of Art reintrodussero l'opera di Koson non come capriccio decorativo ma come documentazione vitale di una mente estetica che negozia la rottura senza arrendersi.

Le sue stampe non erano più semplicemente ammirate per la loro bellezza meticolosa; erano lette come atti di preservazione culturale strategica, come dialoghi tra tradizione e innovazione, come progetti per la sopravvivenza in un secolo progettato per cancellare.

Gli studiosi seguirono:

- Nuovi studi hanno mappato i cambiamenti nelle sue firme, tracciato le migrazioni dei suoi disegni attraverso i continenti, analizzato le matrici simboliche incorporate nelle sue composizioni.

- Koson non era più un artigiano minore.

- È stato rivelato come un cartografo della resilienza, tracciando come l'arte potesse rimanere flessibile anche mentre le correnti dell'impero, della modernizzazione e della guerra cercavano di distruggerla.

La sua dedizione al kachō-e, una volta vista da alcuni come pittoresca, è ora compresa come radicale.

In un'epoca in cui la cultura di massa spingeva verso la velocità e l'astrazione, Koson rifiutava la seduzione dell'oblio.

Ha scommesso tutta la sua pratica sul lento miracolo dell'osservazione: il lucido di una piuma contro il crepuscolo, il tremito di una canna nella prima gelata, il luccichio fragile di una camelia nella neve.

Oggi, la sua influenza si sente ben oltre le pareti curate dei musei.

Artisti contemporanei, conservazionisti, illustratori e designer attingono dalle sue tecniche, dalle sue filosofie, dalla sua ostinata fedeltà ai dettagli di un mondo naturale ancora tremante ai margini dell'attenzione umana.

Gli uccelli e i fiori di Koson non si sono fossilizzati nel passato. Hanno continuato a svolazzare, posarsi, mutare e fiorire nelle immaginazioni di coloro che comprendono che la fedeltà all'effimero è uno degli atti d'arte più rari e feroci.

Nella storia della stampa giapponese su legno, dove l'innovazione spesso si traveste con le vesti del ricordo, Koson ora si erge fermamente come una figura necessaria: un artista che ha rifiutato di cedere le piccole verità anche mentre le grandi verità si contorcevano intorno a lui.

Attraverso le sue gru che ancora si arcuano nei cieli vuoti, attraverso i suoi salici che ancora si inchinano verso acque invisibili, Koson racconta la vecchia storia nell'unico modo in cui sopravvive: rendendola visibile ancora, e ancora, e ancora.

Non aggrappandosi al passato, ma cucendolo, deliberatamente, ferocemente, nel respiro vivente del presente.