Per secoli, il pubblico occidentale ha divorato l'arte orientalista per le sue lussureggianti rappresentazioni di terre lontane. Un'atmosfera vibrante portata su tela: minareti che brillano in oro infuocato dal sole, bazar cuciti con polvere e desiderio, cieli desertici tesi come lenzuola di seta. Questo è l'Oriente dipinto come lo immaginavano gli artisti occidentali: dorato, distante, inebriante, eppure, per tutta la sua esibizione esotica, qualcosa di più intimo si agita sotto il pigmento. Qualcosa di proibito. Tenero. Sensuale.

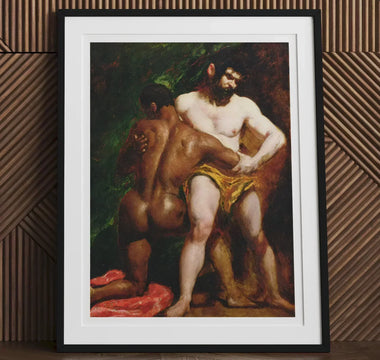

Sotto la superficie gioiellata dell'arte orientalista si celano intrecci di conquista, sessualità e la trasmissione profondamente codificata del desiderio queer. Una quiete erotica carica. Questi dipinti non offrono semplicemente "vedute"; diventano specchi di ciò che non poteva essere apertamente nominato. Un giovane inginocchiato, un altro che si bagna, una mano che sfiora una spalla o un fianco: questi sono segnali, non scenari.

Questi non sono solo panorami di sentieri di cammelli e cupole di moschee. Queste sono finzioni cariche: desiderio mascherato in costume etnografico. Lo sguardo omoerotico, nascosto nelle pieghe del tessuto e nell'olio scintillante, pulsa silenziosamente sotto.

Comprendere questi segnali è importante. Perché leggere la pittura orientalista solo come fantasia coloniale significa perdere le rivoluzioni silenziose che avvengono nelle sue ombre. Questi erano luoghi di sovversione: dell'immaginazione erotica che spingeva contro la pelle puritana dell'impero.

Ci mostrano come il desiderio queer abbia sempre trovato la sua strada attraverso le crepe della vernice dell'impero. E come lo sguardo maschile, quando rivolto verso altri uomini, diventi sia un'arma che un sussurro. Un documento di potere, sì. Ma anche, a volte, un santuario di desiderio non espresso.

Punti Chiave

-

Echi di Desiderio: Molti dipinti orientalisti del XIX secolo del Medio Oriente e del Nord Africa contengono elementi omoerotici velati, spesso trascurati: atti di attrazione tra persone dello stesso sesso codificati in postura, sguardo e gesto.

-

Potere e Sguardo: Lo sguardo maschile omosessuale nell'arte orientalista si intreccia con le strutture imperialiste, esponendo come il dominio coloniale e la proiezione sessuale coesistessero in pennellate e sfondi.

-

Tradizioni Parallele: Mentre gli artisti occidentali avvolgevano il desiderio omoerotico nell'ambiguità, le miniature persiane e i manoscritti ottomani offrivano rappresentazioni più esplicite e sfumate dell'intimità tra persone dello stesso sesso.

-

Queering the Canon : Artisti come Elisabeth Jerichau-Baumann hanno sfidato le norme eterosessuali reimmaginando i tropi orientalisti attraverso uno sguardo femminile queer, offrendo letture alternative sia del soggetto che del contesto.

-

Risonanza Duratura: Studiosi come Edward Said e Joseph Massad ci spingono a riesaminare l'arte orientalista attraverso una lente critica, queer e postcoloniale—insistendo che vediamo non solo ciò che è stato dipinto, ma perché e per chi.

Un Viaggio Oltre la Superficie

Parigi, anni 1870. La città pulsa d'inchiostro—diari di viaggio, giornali, telegrammi inchiostrati con il calore di porti lontani. Il Cairo. Costantinopoli. Algeri. I loro nomi cadono come profumo nei salotti letterari, densi di tabacco e fame. Ciò che ritorna da questi luoghi non è solo geografia, ma scintillio: il ragazzo che danzava al crepuscolo, il servitore le cui mani tremavano versando il tè, la curva della gola di uno sconosciuto intravista attraverso un velo di mussola.

Questi frammenti—metà fantasia, metà reportage—divennero l'impalcatura di un mito occidentale. Gli artisti riportarono non solo schizzi, ma souvenir di desiderio, resi accettabili dalla distanza e dal travestimento. In tele intrise di ocra e ombra, l'arte orientalista emerse come un palcoscenico silenzioso per la proiezione erotica, la sua intimità camuffata da una mascherata culturale.

E così, dietro ogni minareto illuminato dal sole, un sussurro. Dietro ogni bancarella del mercato, un battito. Questo non è semplicemente documentazione—è lavoro onirico. E da questo velo ricamato di mito e desiderio, la storia dell'Orientalismo omoerotico inizia a dispiegarsi.

Veli e Vedute: Impostare la Scena dell'Orientalismo

L'orientalismo non è emerso dal nulla—è arrivato drappeggiato in velluto e violenza. Entro il XIX secolo, le potenze europee avevano trasformato l'impero in spettacolo. L'Algeria sanguinava sotto gli stivali francesi, l'Egitto si piegava sotto britannici Nelle regole, e nei salotti di Londra e Parigi, l'“Oriente” divenne meno una geografia che un sogno febbrile. Gli artisti risposero all'appetito del pubblico per l'esotico evocando bazar luminosi, veli a cascata e riverie desertiche. Ma sotto ogni tela: conquista.

Edward Said avrebbe poi dato un nome a questo meccanismo: un teatro visivo e ideologico in cui l'Oriente esisteva solo come il contraltare dipinto dell'Europa. L'arte orientalista, per quanto dettagliata, non ha mai veramente rappresentato l'Algeria o Damasco—rifletteva la fame dell'Occidente di dominare ciò che desiderava.

Tuttavia, due correnti si muovevano all'interno di questa marea estetica. Alcuni artisti—tra cui Delacroix—cercavano la verità attraverso il viaggio, disegnando uomini e minareti come li trovavano. Altri rimanevano nei loro studi, evocando geografie fantastiche dalla memoria, dai libri e dal desiderio.

Indipendentemente dal metodo, entrambi i flussi si gonfiavano in un linguaggio visivo carico di potere, seduzione e mito. E cucito in questo arazzo imperiale c'era qualcosa di ancora più sfuggente: il desiderio omoerotico. Una mano posata troppo dolcemente. Un ragazzo illuminato troppo luminosamente. Tra le pieghe dei turbanti e le ombre dei cortili, il desiderio tremolava.

Questi artisti non avevano bisogno di essere queer loro stessi. Il sistema in cui dipingevano faceva spazio—a volte inconsapevolmente—perché lo sguardo maschile omosessuale si annidasse all'interno di quello eterosessuale. Il colonialismo, dopotutto, non conquistava solo terre. Riscriveva i corpi, riorganizzava il desiderio e ricreava l'intimità come una cosa straniera da incorniciare, consumare e—forse—adorare segretamente.

Qui è dove i veli si sollevano. Qui è dove le vedute si ampliano. Ed è qui che l'omoerotismo inizia a brillare dietro il sipario dell'impero.

Sguardo Espanso: Dal Precedente Eterosessuale allo Scorcio Omosessuale

John Berger una volta scrisse che gli uomini guardano le donne, e le donne si osservano essere guardate. Laura Mulvey affinò questo concetto in un bisturi cinematografico, tagliando attraverso le illusioni celluloidali dello sguardo maschile eterosessuale. Ma cosa succede quando lo sguardo si sposta—non verso le donne—ma verso gli uomini? Cosa emerge quando il desiderio si volge all'interno, e l'osservatore desidera l'osservato non come altro, ma come fiamma specchiata?

Questo è il terreno dello sguardo maschile omosessuale—meno esplicito, più codificato. In un mondo ostile al desiderio omosessuale, gli artisti impararono a parlare in silhouette. Una spalla che brilla d'olio. Dita posate sull'orlo di una veste. Occhi distolti carichi di tensione.

All'interno della pittura orientalista, questo sguardo nascosto trovò terreno fertile. La scusa dell'“interesse etnografico” permetteva agli artisti di studiare corpi maschili—marroni, muscolosi, mitologizzati—senza sospetto. Il desiderio si mascherava da indagine culturale. L'intimità veniva resa straniera, e quindi permessa.

Eppure sotto il drappeggio stratificato dell'immaginazione imperiale, il desiderio persisteva. Questi dipinti non sono semplicemente artefatti di fantasia coloniale; sono specchi infestati di fame segreta. Il loro sguardo può avere origine nel potere, ma gocciola di ambivalenza—parte ammirazione, parte possesso, parte affinità non detta.

In questo sottile gioco di prestigio, le tele orientaliste diventano a doppia voce: offrono spettacolo al mondo, mentre mormorano seduzione a coloro che sanno leggere tra le pennellate.

Artisti Orientalisti Chiave e Temi Potenzialmente Omoerotici

| Nome dell'Artista | Breve Descrizione degli Elementi Potenzialmente Omoerotici |

|---|---|

| Leon Bonnat | Scene composte dove i corpi maschili languivano in intimità posata—abbastanza vicini da suscitare, ma ancora incorniciati come consuetudine. |

| Jean-Léon Gérôme | Dipinse soldati a riposo, bagnanti in camere di marmo—nudità ammorbidita dal rituale, ma mai neutrale. |

| Léon Bakst | Vestiva ballerini maschi in tessuti che aderivano come calore, esponendo non solo pelle ma anche suggestione. |

| Anne-Louis Girodet | Infuse il mito con un lento, maschile scintillio—le sue figure metà angelo, metà desiderio. |

Intimità Silenziose: Frammenti di Correnti Sotterranee Omoerotiche

Leon Bonnat, Il Barbiere di Suez (1876 CE)

In Il Barbiere di Suez (1876), Leon Bonnat dipinge ciò che inizialmente appare banale—una rasatura in un negozio di una strada secondaria. Ma soffermati. Il giovane si reclina non con l'abbandono dell'abitudine, ma con una facilità teatrale: la veste si apre appena, il collo si inarca verso l'inguine del barbiere. La loro vicinanza vibra, non detta. Il rasoio, posizionato vicino alla pelle tenera, diventa non solo uno strumento, ma una metafora—minaccia e brivido, pericolo sfiorato dal desiderio.

Questa è la coreografia dell'omoerotismo mascherato da vita quotidiana. Un incidente messo in scena di prossimità. Un artista occidentale che finge distacco mentre la sua tela tradisce uno sguardo affamato.

Jean-Léon Gérôme, più canonizzato, non meno suggestivo. Ha dipinto uomini che si bagnano, si rilassano o lucidano armi in ritmi di muscoli nudi e ombre attente. Il suo Oriente era popolato da corpi sia idealizzati che inspiegabilmente teneri—una morbidezza maschile che non ha mai nominato il suo scopo ma brillava di implicazione. Guardare queste scene ora è chiedersi: cosa vedeva Gérôme, e cosa desiderava vedere?

Poi venne il palcoscenico. Sotto i Ballets Russes di Diaghilev, l'Orientalismo saltò in movimento. Léon Bakst vestì Vaslav Nijinsky e altri ballerini in sete che velavano appena la carne. In balletti come Cléopâtre o Narcisse, i corpi maschili divennero templi di curve e controllo—oggetti di culto e spettacolo erotico. Queste performance sfumarono impero ed estasi, trasformando la coreografia in confessione codificata.

Ogni opera, ogni gesto, era una scheggia. Ma raccolti, formano un prisma: rifrangendo il desiderio queer sotto lo sguardo coloniale, bruciando silenziosamente sotto seta e olio.

Oltre l'Harem: Prospettive Femminili Queer e Orientalismo Saffico

Elisabeth Jerichau Baumann, An Egyptian Pot Seller at Gizeh (1876-78 CE)

Se l'arte orientalista era spesso un dominio maschile—inquadrando donne velate attraverso una lente erotizzata di conquista—allora Elisabeth Jerichau-Baumann ha trasgredito. Non con scandalo, ma con pennello e accesso. Era una delle poche donne occidentali a cui fu concesso l'ingresso negli harem dell'élite egiziana. Dove Gérôme immaginava, lei testimoniava.

Il suo incontro con la Principessa Zainab Nazlı Hanım non era voyeurismo, ma intimità resa in pigmento. Questi non erano solo ritratti; erano transazioni di calore. Carne e seta. Occhio che incontra occhio. I suoi dipinti non guardano con bramosia. Ascoltano.

Qui è dove inizia l'Orientalismo saffico—non solo nel contenuto, ma nel metodo. Jerichau-Baumann dipingeva dall'interno, non dall'alto. Il suo sguardo si soffermava in modo diverso. Non coloniale. Non carnivoro. Ma qualcosa come riverenza, come riconoscimento. Le donne che ha raffigurato non sembrano né oppresse né oggettivate—brillano di autonomia, adornate non per essere esposte ma per se stesse, l'una per l'altra, per uno sguardo che potrebbe essere anche femminile, anche desiderante.

Dove gli artisti maschi rappresentavano le donne come tableaux, Jerichau-Baumann offriva collaborazione. Il tratto del pennello diventava uno scambio, carico di quieta possibilità. I critici ora leggono queste opere come documenti di uno sguardo femminile queer—non perché gridano intento saffico, ma perché lo esalano.

Questa sfida è sottile ma sismica. In un genere dominato da uomini che proiettano fantasie di conquista, il suo lavoro osa immaginare l'erotismo non come possesso, ma come comunione.

E così facendo, rompe il mito liscio dell'Orientalismo. In quelle stanze dorate e nei silenzi profumati di gelsomino, la queerness fioriva—non in ribellione, ma in relazione.

Qui, dietro il reticolo ornato dell'harem, due donne riscrissero come poteva apparire il desiderio—e a chi poteva appartenere.

Tradizioni Omoerotiche del Medio Oriente

Jean-Léon Gérôme, Mercante di Pelli del Cairo (1869 CE)

Immaginare l'Oriente solo come una superficie su cui gli artisti occidentali proiettavano i loro desideri significa appiattire secoli di espressioni di intimità tra persone dello stesso sesso, riccamente intrecciate e coltivate internamente. L'omoerotismo non era un'imposizione straniera—era già lì, inchiostrato nei versi, illuminato su pergamena, sussurrato nei giardini e cantato sotto la luna di Shiraz.

Nell'arte e nella letteratura persiana, la bellezza non era mai vincolata dal binario. L'amato era spesso maschio: radioso, sfuggente, adornato. Il ghazal—una forma poetica fiorente dal IX secolo in poi—traboccava di desiderio per il saqi, il portatore di vino, che offriva non solo da bere ma anche tentazione. Questi non erano gesti nascosti; erano riconoscimenti aperti del desiderio, velati solo dalla metafora, tanto per amore della bellezza quanto per discrezione. I dipinti in miniatura—dettagliati come sogni, luminosi di pigmento—catturavano questo mondo: due giovani uomini che si scambiavano sguardi, corpi piegati nel piacere o nel rituale, tenerezza disegnata in silhouette.

Nella cultura ottomana, la tradizione non era meno vivida. Lo şehrengîz, o poesia del “brivido della città”, esaltava i ragazzi radiosi delle strade e dei bagni di Istanbul, fondendo la topografia urbana con le topografie erotiche del corpo. Nell'Hamse-yi ‘Atā’ī del XVIII secolo, gli atti omosessuali tra uomini non erano semplicemente rappresentati—erano narrati, contestualizzati e talvolta celebrati. Le miniature del manoscritto sono impavide: uomini intrecciati non come fantasia ma come storia.

Questa franchezza esisteva accanto a contraddizioni. Mentre alcune corti proteggevano poeti e pittori, altre punivano i comportamenti stessi che queste opere immortalavano. Ma anche sotto pressione, l'arte persisteva—prova di un mondo in cui la bellezza maschile e il desiderio maschile non erano sempre tabù, e dove l'erotismo era intrecciato con la filosofia, il misticismo e l'estetica.

Per gli artisti occidentali del XIX secolo—immersi nella repressione e nel panico morale—tali tradizioni offrivano sia ispirazione che proiezione. Trovarono in queste immagini non solo licenza, ma echi di ciò che le loro stesse culture avevano sepolto. Eppure troppo spesso, fraintendevano o rappresentavano erroneamente. Ciò che una volta era spirituale o simbolico diventava spettacolo erotico. Ciò che una volta era uno specchio interno diventava una maschera esterna.

Per comprendere l'arte orientalista, quindi, dobbiamo anche comprendere il terreno culturale sottostante—i testi, le tradizioni e i tabù che precedevano lo sguardo coloniale. L'omoerotismo in Medio Oriente non era né invenzione né aberrazione. Era—come la poesia di Rumi, i dipinti di Behzād, i sospiri del saqi—parte dell'architettura stessa del desiderio.

Sfumature coloniali: Desiderio, Dominazione e lo “Sguardo etnografico”

Constantin-Jean-Marie Prevost, The Tattooing of a Sailor (1830 CE)

Ogni tela orientalista è una doppia esposizione. Guarda una volta, e vedrai un uomo—sereno, abbronzato, sdraiato in un bagno di cortile. Guarda di nuovo, e le ombre sussurrano conquista. Non solo di terre, ma di corpi. Del diritto di osservare, definire e consumare.

Come ci ha insegnato Edward Said, l'Oriente non era mai semplicemente un luogo—era una rappresentazione. E il palcoscenico era sostenuto dall'impero. Ciò che si mascherava da “documentario” o “etnografico” era spesso un dominio softcore: un modo di guardare che trasformava gli esseri umani in oggetti estetici, la loro autonomia dissolta in silhouette e fumo.

All'interno di questa economia visiva, il corpo maschile colonizzato divenne un paradosso: ammirato eppure infantilizzato, desiderato eppure diminuito, erotizzato eppure regolamentato. Un soldato poteva dipingere un ragazzo che si fa il bagno con squisita tenerezza, poi far rispettare le leggi sulla sodomia nella stessa città che aveva disegnato. Questa è la contraddizione coloniale in piena fioritura: criminalizzare l'atto mentre si preserva l'immagine, vietare il desiderio mentre ci si crogiola nel suo eco estetico.

Lo “sguardo etnografico” era l'alibi dell'impero. Nascondeva il voyeurismo nella curiosità, l'erotismo nella ricerca. Permetteva agli artisti e al pubblico occidentali di indulgere in sguardi proibiti fingendo di guardare qualcos'altro—scienza, antropologia, civiltà.

Ma le dinamiche di potere non erano mai neutrali. Questi uomini—spesso algerini, egiziani, ottomani—posavano sotto accordi coercitivi di classe, conquista o disperazione. La loro bellezza non era loro da conservare. Apparteneva alla cornice, all'acquirente, all'archivio imperiale.

Eppure, le loro immagini persistono—gli occhi che incontrano i nostri attraverso i secoli, chiedendo: chi guardava chi? Chi possedeva cosa? Cosa è stato preso sotto le spoglie dell'arte?

Questo non per cancellare il potenziale di connessione queer in queste immagini—ma per complicarlo. Anche i ritratti più teneri rimangono ossessionati dall'asimmetria. Per ogni barlume di genuina ammirazione, persiste l'infrastruttura coloniale che ha reso possibile tale sguardo.

Il desiderio, in queste opere, non è mai innocente. È sempre mediato dall'impero, i suoi piaceri estetici fusi con la violenza politica. E il pennello, come la baionetta, lascia un segno—uno dipinto con desiderio, l'altro con la legge.

Verso una Riflessione Etica: Rivisitare l'Orientalismo dal Presente

Gabriel Morcillo Raya, Bacanal (1923 CE)

Rivisitare questi dipinti ora significa entrare in una sala di specchi. Ogni bagliore di sensualità riflette un altro strato di distorsione. Sì, c'è bellezza—olio denso di oro, tessuti resi con precisione struggente, pelle che brilla di sole e suggestione. Ma c'è anche la violenza del contesto. Chi ha dipinto questi corpi? Chi li possedeva? Chi ha tratto profitto dalla loro esposizione?

L'arte orientalista ci chiede non solo di ammirare ma di fare i conti. Lo sguardo che offre non è mai libero—è legato alla macchina coloniale che ha reso possibili tali immagini. Vedere l'omoerotismo in queste opere non significa negare la loro queerness, ma interrogare il suo costo.

Questi dipinti erano radicali per aver introdotto il desiderio omosessuale nella sfera pubblica? O erano complici nel ridurre quel desiderio a uno stereotipo—esotico, disponibile, silenzioso? Possiamo celebrare le loro sovversioni senza scusare le loro complicità?

Gli artisti contemporanei hanno raccolto questo mantello spinoso. Lalla Essaydi ricrea scene orientaliste con donne marocchine inchiostrate in calligrafia—illeggibile per l'occhio occidentale, resistente alla traduzione. Il suo lavoro è una rivendicazione attraverso il rifiuto.

Il fotografo Sunil Gupta ha coniato il termine “Camp Orientalism,” fondendo ironia queer con pastiche visivo per esporre le assurdità del desiderio coloniale. I suoi ritratti non si limitano a parodiare—smascherano. Ci mostrano quanto facilmente l'artificio diventa ideologia, quanto rapidamente l'erotismo scivola nel possesso.

Impegnarsi eticamente con l'omoerotismo orientalista non significa scartarlo, ma sedersi con il suo disagio—chiedersi chi è stato silenziato nella creazione della bellezza. Dobbiamo leggere queste immagini come palinsesti, dove ogni pennellata oscura tanto quanto rivela.

Desiderio e dominazione, tenerezza e furto, coesistono con difficoltà in queste cornici dorate. Se guardiamo troppo velocemente, vediamo solo romanticismo. Se ci soffermiamo, vediamo la struttura.

Questo soffermarsi è importante. Ci insegna che l'arte non riflette solo il mondo—lo plasma. E a volte, deve essere aperta per essere compresa.

La Sfida di Massad: Mettere in Discussione i Costrutti Occidentali della Sessualità

Antonio María Fabrés y Costa, The Palace Guard (1880 CE)

Nelle ombre dell'olio orientalista e del mito, un'altra domanda arde: come nominiamo il desiderio? E chi ha il diritto di decidere cosa significano quei nomi?

Entra in scena Joseph Massad, lo studioso palestinese il cui lavoro arriva come un tremore sotto le certezze della teoria queer occidentale. In Desiring Arabs, sostiene che l'invenzione occidentale di “l'omosessuale”—come identità fissa, categoria medica, tipo sociale—non è mai stata un'esportazione neutrale. Era un'imposizione coloniale. Un impero linguistico. E il suo impiego nel mondo arabo, anche sotto la bandiera della liberazione, spesso cancellava le comprensioni locali dell'intimità che non si conformavano a modelli binari o diagnostici.

Massad non nega che gli atti omosessuali si verificassero—insiste che lo facevano, abbondantemente, complessamente. Ciò che resiste è la marchiatura retroattiva di questi atti attraverso una lente occidentale che insiste sulla visibilità, sulla categorizzazione, sul nominare come salvezza.

Nell'arte orientalista, questa provocazione punge particolarmente forte. I pittori del XIX secolo stavano davvero interagendo con le tradizioni erotiche mediorientali, o le stavano distorcendo attraverso il prisma dei loro desideri repressi? Quando Gérôme dipinse un giovane turco che si bagna, vedeva il residuo della poesia şehrengîz? O era semplicemente una tela su cui proiettava i suoi desideri proibiti, santificati dalla distanza?

I critici di Massad hanno definito il suo quadro essenzialista o evasivo. Ma la sua sfida rimane un'attrito necessario: fino a che punto la queerness è universale, e quando diventa una forma di traduzione culturale—a volte illuminante, a volte obliterante?

I quadri occidentali spesso richiedono articolazione: una confessione, una dichiarazione, un coming out. Ma molte tradizioni mediorientali di intimità maschile non vivevano nel discorso, ma nel gesto, nella poesia, in uno sguardo fugace. Non erano meno valide. Erano leggibili in modo diverso.

Quindi, quando guardiamo indietro a queste immagini orientaliste, dobbiamo chiederci: stiamo scavando la queerness, o la stiamo piantando?

Massad ci chiede di diventare lettori cauti del desiderio—sintonizzati non solo sulla presenza ma sulla proiezione, sull'etica dell'interpretazione, sui pericoli di applicare una tassonomia occidentale moderna su un terreno storico radicalmente diverso.

La sua voce non chiude la conversazione—la apre.

Rappresentazioni contrastanti dell'omoerotismo—Occidente vs. Medio Oriente

Nell'arte orientalista occidentale, il desiderio spesso indossava un costume. Arrivava avvolto nella distanza, nascosto nella sottigliezza, giustificato attraverso il linguaggio della “scoperta” o della “documentazione.” Il corpo maschile—di solito giovane, spesso razzializzato—non era abbracciato, ma messo in scena. Appariva seminudo nei hammam, chinato in prossimità, catturato a metà movimento in una scena apparentemente innocente. Eppure ogni gesto brillava di ambiguità. Queste opere incorniciavano l'intimità maschile non come amore, ma come spettacolo—sempre tinto di potere coloniale, sempre mezzo velato in una plausibile negabilità.

Contrasta questo con la miniatura persiana: non spettacolo, ma sinfonia. Gli amanti dipinti si guardano negli occhi senza scuse. I loro gesti rispecchiano le coppie di ghazal—versi carichi di vino, desiderio e dolore metafisico. Il saqi, versatore di vino e amato, serve un'intossicazione sia letterale che erotica, invitando gli spettatori in un mondo dove il desiderio non è nascosto ma stilizzato in ornamento e metafora.

L'arte ottomana ha tracciato una terza via: nel şehrengîz, la città stessa diventava un catalogo di bellezza, i suoi quartieri mappati attraverso il fascino dei ragazzi che si bagnano, danzano, o semplicemente esistono come poesia incarnata. Manoscritti come il Hamse-yi ‘Atā’ī offrivano rappresentazioni del sesso tra uomini con sorprendente franchezza, evitando del tutto l'eufemismo.

Ciò che gli artisti orientalisti interpretavano come fantasia tabù era, in molti casi, già canonico. Ma filtrato attraverso occhi occidentali, era frammentato: parte erotismo, parte etnografia, parte impero. La differenza non risiede solo nello stile, ma nella struttura: uno cerca di inquadrare; l'altro, di sentire.

| Caratteristiche Chiave | Esempi/Motivi |

|---|---|

| Arte Orientalista Occidentale: Spesso subtile o implicita, tinta di oggettivazione coloniale; a volte mascherata come “etnografia.” | Prossimità, pose suggestive, e un'enfasi teatrale su giovinezza e bellezza |

| Miniature Persiane: Radicate in tradizioni poetiche (ghazal) dal IX-XX secolo; amato spesso giovane maschio. | Motivo Saqi, amanti idealizzati, intossicazione spirituale e terrena |

| Arte Ottomana: Manoscritti come il Hamse-yi ‘Atā’ī del XVIII secolo raffigurano atti sessuali tra uomini; poesia şehrengîz che celebra la bellezza maschile. | Immagini militari come metafora d'amore, rappresentazione aperta dell'intimità maschile |

Cercando i Fili del Desiderio in un Arazzo Storico Intrecciato

Antonio María Fabrés y Costa, La Guardia del Palazzo (1880 CE)

Osservare questi dipinti del XIX secolo è entrare in una sala di contraddizioni, dove la bellezza si appoggia sulla violenza, dove il desiderio passa attraverso la conquista e dove il silenzio parla volumi.

L'arte orientalista, nella sua forma più carica, non è semplicemente un archivio di ciò che è stato visto, ma di ciò che non poteva essere detto. Il giovane mezzo avvolto in lino. Il soldato colto a metà lavaggio. La danzatrice la cui posa oscilla tra coreografia e seduzione. Ogni figura appare luminosa, senza tempo. Eppure, sono legate - da pennellate, dall'impero, dall'occhio del voyeur che le ha rese sia oggetto che ornamento.

Scoprire lo sguardo omosessuale maschile nell'arte orientalista non significa solo indicare dove si nasconde il desiderio, ma comprendere i sistemi che hanno richiesto che si nascondesse in primo luogo. Questi artisti dipingevano sotto il peso della criminalizzazione, della censura religiosa e del rischio personale. Così il desiderio si insinuava sullo sfondo. Si arricciava nella composizione, si raccoglieva nell'ombra, attendeva dietro uno sguardo.

Ma il desiderio non scompare. Si adatta.

Allo stesso tempo, esaltare queste opere come atti coraggiosi di sovversione queer senza fare i conti con la loro complicità coloniale significa scambiare la cornice per l'intero quadro. Queste immagini non sono neutrali: sono state realizzate all'interno di imperi che hanno soggiogato i soggetti stessi che dipingevano. E a volte, l'erotismo è diventato un'arma tanto quanto un sussurro.

Dobbiamo tenere insieme queste tensioni: che il desiderio tra persone dello stesso sesso esisteva, pulsava e persino fioriva in queste opere, e che la sua espressione era spesso distorta dalle asimmetrie di potere, razza e accesso. Il desiderio era reale. Così come la dominazione.

Nel frattempo, artisti nelle tradizioni mediorientali stavano già articolando desideri queer con chiarezza e complessità. Poeti persiani inchiostravano desideri erotici in versi che ancora ardono secoli dopo. Pittori ottomani immortalavano amanti maschili senza scuse o travestimenti. Queste non erano fantasie: erano registrazioni di un mondo in cui l'intimità maschile-maschile poteva essere sacra, letteraria o semplicemente vissuta.

Cosa significa, allora, che l'Occidente ha preteso di scoprire ciò che l'Oriente aveva espresso da tempo?

Interpretare eticamente l'arte orientalista richiede più che decodificare il simbolismo omoerotico. Ci chiede di confrontarci con il nostro desiderio di chiarezza, di categorizzazione, di un arco morale pulito. Ma queste opere non sono pulite. Sono stratificate, ambivalenti, squisite e tormentate. Non si risolvono. Sfarfallano.

E forse questo è il punto.

Perché il desiderio, specialmente quando intrecciato con la storia, non è mai semplice. Oltrepassa i confini. Sopravvive alla repressione. Si fa conoscere in pennellate e metafore, in silenzi e seduzioni.

All'interno delle pieghe dei dipinti orientalisti si trova un archivio di queerness: parziale, problematico, radiante. Non solo di chi desiderava chi, ma di come l'arte ha sempre mediato potere, piacere e la politica del vedere.

Analizzare queste immagini significa partecipare a una lunga tradizione di sguardi all'indietro—non solo per osservare, ma per comprendere cosa fosse in gioco nell'atto stesso di guardare. Non solo per trovare la bellezza, ma per chiedersi: di chi è la bellezza, per chi, e a quale costo?